Andy McNab ne devrait pas être un héros. Mais il l’est. Et c’est ce qui me donne mauvaise conscience. C’est la raison pour laquelle je parle de son livre Bravo Two Zero maintenant alors que j’en avais terminé la lecture une bonne semaine avant de commencer à lire New York Vertigo écrit par Patrick Declerck, ouvrage dont j’ai déjà parlé hier à ma manière.( Rentrée des classes )

Les deux livres se recoupent sûrement dans l’Histoire. Mais les deux hommes, leurs intentions et leurs actions, diffèrent. On pourrait parler de Devoir pour le premier et de choix pour le second. Mais Andy McNab, comme tout héros, a la franchise pour lui. Patrick Declerck, aussi, est fait de franchise. Alors, on dira que l’on prendra pour modèle le héros de sa préférence si les conditions sont réunies :

D’un côté, Andy McNab, Militaire au sein du SAS lors de « la guerre du Golfe » (débutée en Aout 1990) contre Saddam Hussein. Officiellement, selon Georges Bush, le Président américain de l’époque, pour » défendre la démocratie » ( le prétexte de rechercher et d’éliminer » des armes de destruction massive » en Irak sera employé en 2002) alors que bien des occidentaux moyens avaient compris que le but était au moins d’assurer aux pays occidentaux l’approvisionnement en pétrole nécessaire à leur suffisance et à leur croissance.

De l’autre côté, Patrick Declerck, anthropologue et psychanalyste, longtemps connu pour son travail sur les SDF, et qui considère que l’espèce humaine » est pourrie ».

Dans son livre, je ne me rappelle pas qu’Andy McNab nous dise en préambule qu’il considère l’espèce humaine comme » pourrie ». Nous apprenons qu’il a été un enfant adopté et aussi que lorsque débute son récit, il a une trentaine d’années et a divorcé trois fois. Jill est sa nouvelle compagne et ils ont une fille.

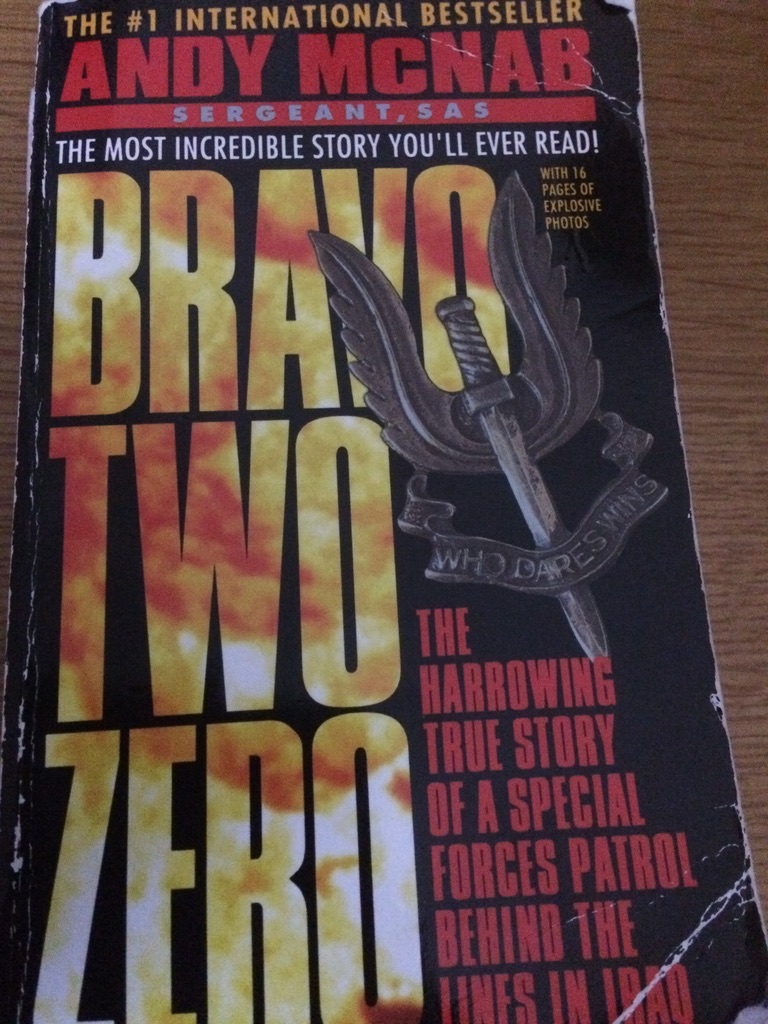

Vu que j’ai « dû » me rabattre sur un livre d’occasion dans sa version originale, en Anglais, parue en 1993, j’aurais été incapable de donner une explication précise du SAS. Même si dès le début de son livre -très bien écrit- où Andy McNab nous raconte les préparatifs avant son départ en mission en Irak, il est évident que lui et « ses » 7 hommes sont beaucoup plus que des simples appelés que l’on envoie au front afin d’y effectuer leurs classes.

En 1990, en France, le service militaire était encore obligatoire. Et, deux ans plus tard, lors de mes classes à Beynes, dans un camp militaire semi-disciplinaire, tout appelé avait la possibilité de s’engager afin d’aller prendre part à la guerre en ex-Yougoslavie. La solde passait à 2000 francs par mois contre un peu plus de 500 francs pour l’appelé ordinaire que j’étais. Personne, parmi les appelés qui effectuaient leur service militaire comme moi, ne s’était porté volontaire. Nous ignorions tous l’affiche qui nous informait de cette possibilité quelque part près des douches collectives et froides en ce mois de décembre 1992. Cela avait fait ricaner un caporal :

« Personne ne veut partir en Bosnie ?! ».

SAS ou Special Air Service signifie Forces spéciales des forces armées britanniques (source Wikipédia). Je m’y connais mal dans les différentes catégories d’armées mais pour avoir lu Bravo Two Zero et vu quelques films, je dirais qu’Andy McNab et « ses » 7 hommes sont bien chacun des équivalents de James Bond ou de Jason Bourne. Et davantage des Jason Bourne pour le côté réaliste comme pour, autant que possible, le fait de s’appliquer au maximum, à se fondre dans le décor et à ne pas laisser trop de traces de son passage.

Si le personnage de Jason Bourne a des problèmes de mémoire et est poursuivi par son passé et son identité qu’il reconstitue avec le feu des affrontements, la mémoire fait dès le départ partie des armes et des stratégies de combat d’Andy McNab et de ses hommes pour cette mission en Irak qu’ils préparent avec autant de minutie que l’on manipule un explosif. D’autant que le but de leur mission est d’aller détruire des rampes de lancement de missiles SCUD irakiens dirigés vers des cibles stratégiques israéliennes.

Je parle des personnages de James Bond et de Jason Bourne pour que la lectrice ou le lecteur qui lira cet article puisse facilement situer le niveau poussé de formation militaire- l’élite- d’Andy McNab et de ses hommes. Mais il est possible que je sois encore loin de la vérité en matière de réalisme :

Dans Bravo Two Zero, à plusieurs reprises, Andy McNab nous explique avec pédagogie que, souvent, au cinéma, on voit telle action de combat se dérouler d’une certaine façon, tout en « finesse » en quelque sorte. Alors que dans les faits, cela se passe très différemment. Et il nous explique très bien les faits. Tant d’un point de vue des préparatifs, de l’adaptation au terrain de la mission, de la fuite, puis lors de la période de captivité et de tortures par l’armée irakienne jusqu’à la fin de cette période de captivité. Après cette mission racontée dans Bravo Two Zero, Andy McNab a réalisé d’autres missions militaires. Depuis, il a raccroché et est devenu, à ce que j’ai pu lire, un auteur reconnu. Et je le crois facilement après avoir lu ce premier ouvrage de lui qui combine connaissance pratique et tactique du terrain, maitrise de la psychologie de combat, très bonne connaissance des armes, mais aussi de la physiologie du corps humain. Humour et qualité d’écriture sont aussi de la partie. Il y a donc plein d’atouts dans son récit.

Ma mauvaise conscience concernant le contenu de Bravo Two Zero vient du fait qu’avec Andy McNab nous sommes, à nouveau, du côté des occidentaux et des vainqueurs dans cette guerre du Golfe. Bien-sûr, Saddam Hussein était un dictateur. Et, oui, il faut bien des hommes comme Andy McNab pour faire la guerre et la « gagner ». Et, oui, devant ce que nous raconte Andy McNab des séances de torture répétées qu’il a subis et du comportement de plusieurs de ses tortionnaires, notre empathie lui est très vite acquise. Et, à la façon d’un Patrick Declerck qui, dans New York Vertigo, se demande, lui qui s’estime si lâche et si mou, ce qu’il aurait fait le 22 décembre 2001 lors du vol Paris-Miami face au terroriste Richard Reid, je me pose évidemment la même question tant face au terroriste Richard Reid ( finalement, une hôtesse qui l’avait repéré prend l’initiative de lui sauter dessus puis d’autres personnes se joignent à elle pour le maitriser) qu’à la place d’Andy McNab et de ses hommes.

« Mais en de semblables circonstances, qu’aurais-je fait moi ? Voilà ce à quoi je pense, assis dans mon fauteuil pour schtroumpfs ? » se demande Patrick Declerck, anthropologue, psychanalyste et écrivain, en 2012 ( page 45, de New York Vertigo).

Ma mauvaise conscience devant Bravo Two Zero provient du fait, qu’évidemment, j’aurais été incapable de partir volontairement en mission comme Andy McNab. Si j’en avais été capable ou si je l’avais souhaité, je me serais engagé pour partir « faire la guerre » en Bosnie fin 1992.

Malgré mon attachement à l’effort sportif, contrairement à un Patrick Declerck me semble-t’il, je m’entraîne à me résigner ce constat : les groupes et les troupes d’élite, que ce soit dans les armées, dans le civil, dans les forces de police du monde entier ou dans le privé, sont généralement constitués par des individus ( femmes, hommes comme animaux) aux capacités physiques et mentales hors-normes donc durement sélectionnés. Et durement formés. Même des personnes volontaires pour ce genre de vie et d’action échouent en cours de formation ou parfois y décèdent. J-Pierre Roybon en parle un peu dans son livre Mes rêves avaient un goût de sel. ( Mes rêves avaient un goût de sel ).

Pour ces quelques raisons, critiquer depuis mon salon l’engagement militaire et personnel d’un Andy McNab, de ses hommes et de toutes celles et ceux qui leur ressemblent de par le monde me donne mauvaise conscience :

Je devrais soit me contenter de les remercier. Soit me taire. Ou les deux en même temps si c’est possible. Parce que ces hommes – et ces femmes- militaires, des forces de police, prennent des risques et meurent afin que je puisse tranquillement continuer ma petite vie civile et seulement me préoccuper de l’heure à laquelle mon bus ou mon train va arriver et si je vais pouvoir y trouver une place assise. Tandis que dans d’autres pays, c’est souvent la guerre, et les civils rasent les murs et les frontières, afin d’essayer de trouver une vie meilleure et plus calme, comme en France, dans d’autres pays occidentaux ou ailleurs.

Sauf que des Irakiens civils comme militaires auxquels les occidentaux ont décidé de faire la guerre en 1990 rappellent eux aussi dans le livre d’Andy McNab qu’ils en ont assez que les occidentaux viennent leur voler leurs matières premières telles que le pétrole. Qu’ils en ont assez que les occidentaux tuent leurs femmes et leurs enfants lorsqu’ils refusent cette relation post coloniale qui leur est imposée. Et que Saddam Hussein, leur grand leader ou leur grand guide, va les sauver et redonner de la Grandeur à leur vie et à leur pays. En France, on a un parti politique et une pensée intellectuelle, tendance extrême droite, qui a grosso modo les mêmes propos depuis une bonne dizaine d’années ou davantage. Et les représentants de l’un comme l’autre passent facilement à la télé comme à la radio et sont bien rémunérés. Leurs livres, lorsqu’ils paraissent, se vendent plutôt bien et bénéficient d’une promotion plutôt favorable. Leurs armes de destruction massive sont leur présence permanente qui « veille » sur nos consciences ou rôde autour d’elles:

Par les patrouilles de leurs paroles, de leurs slogans, de leur image, de leur pouvoir intellectuel, politique et économique avec lesquels s’arrangent certains média, les autres classes politiques, d’autres personnes de pouvoir. Et ça passe. On vit et mange avec ça. On grandit avec ça. On élève nos enfants avec ça. Nous nous faisons coloniser mentalement par ces façons de penser. Lentement et sûrement.

Et on continue de pointer exclusivement du doigt les gens d’ailleurs, et celles et ceux qui, à nos yeux, leur « ressemblent » car tout est de leur faute. Ils seraient apparus sur Terre tout seuls un beau jour : Saddam Hussein, Khadafi, Ben Laden, leurs semblables, l’intégrisme islamiste, les terroristes islamistes qu’il faut tous éliminer.

« Those pieces of shit ! » comme le dit Patrick Declerck dans New York Vertigo à une femme flic à la « poitrine ballon » qui aurait fait rêver le réalisateur Russ Meyer ( réalisateur pour lequel, j’ai aussi une grande sympathie lorsque je pense à ses films tels que Vixen ou Super Vixen par exemple).

Et la femme flic à la poitrine-ballon, le jour de la commémoration du 11 septembre 2001, en septembre 2012, répond à Patrick Declerck : « Oh Yeah ! ».

Je comprends l’émotion de Patrick Declerck le jour de cette commémoration en 2012 surtout en présence de cette femme flic à la « poitrine ballon ». Un an plus tôt, mais en octobre, je m’étais par hasard retrouvé au même endroit. Et, subitement, toutes ces images que j’avais vues en boucle à la télé le 11 septembre 2001- j’étais au travail dans le service de pédopsychiatrie où je travaillais alors dans les Yvelines- m’ont « parlé ».

J’ai « entendu » les cris de certaines de ces personnes qui s’étaient jetées dans le vide et dont Patrick Declerck sait très bien parler dans son New York Vertigo. C’étaient évidemment des cris fantômes.

Durant mon enfance et mon adolescence, moi, le jeune antillais occidentalisé et influencé par la culture américaine dès sa naissance, j’avais idéalisé la ville de New-York puis m’en étais éloigné. Et lorsque je la découvrais véritablement en 2011, à 43 ans, avec celle qui, originaire de l’île de la Réunion, allait devenir ma femme, c’était plusieurs années après le 11 septembre 2001. Après l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans. Après avoir connu, en 1990 en pleine guerre du Golfe, mon premier contrôle d’identité au faciès à la Défense, quartier où j’avais collecté des bons souvenirs depuis mon enfance jusqu’à mon adolescence. Si la couleur des souvenirs n’était pas contrôlée pendant la Guerre du Golfe, celle de ma peau l’a été. Peut-être aussi parce-que j’avais eu le tort vraisemblable d’être vêtu d’un survêtement.

La femme d’environ une trentaine d’années, blanche, vêtue d’un tailleur, chaussée de talons aiguilles, qui sortait comme moi du RER A à la Défense, et me précédait d’à peine deux mètres avait pu prendre l’escalator. Elle avait pu s’élever vers la surface sans supporter le moindre contrôle d’identité et peut-être, aussi, sans même soupçonner mon existence derrière elle.

Peut-être que sans la Guerre du Golfe que raconte très bien Andy McNab dans son Bravo Two Zero et d’autres guerres importées par l’occident au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde au vingtième siècle mais aussi lors des siècles précédents, Patrick Declerck n’aurait pas écrit son New York Vertigo. Mais il y aurait eu d’autres guerres. Pour Andy McNab et ses hommes, et tous les autres qui leur ressemblent, cela n’aurait rien changé. Ils y seraient allés. Parce qu’ils ont besoin de ces guerres :

Stan, originaire d’Afrique du Sud, un des « hommes » d’Andy McNab, était au départ étudiant en médecine. Il a mis un terme à sa carrière médicale pour s’enrôler dans le SAS.

Dans Bravo Two Zero, Andy McNab peut bien rappeler que le Saddam Hussein idéalisé par plusieurs de ses tortionnaires est celui qui a fait gazer des enfants iraniens, à mon avis, il aurait de toute façon été volontaire pour sa mission en Irak même sans ça. Parce qu’il est des êtres humains « faits » pour la guerre militaire. Pour tuer. Même si McNab justifie son engagement militaire en écrivant à deux ou trois reprises qu’il est « payé pour ça ». Personne ne le paie, à la fin de Bravo Two Zero, pour nous apprendre que lui et ses 7 hommes ont abattu « 250 personnes » au cours de cette mission.

On est évidemment de son côté et du côté de ses hommes- et des autres soldats occidentaux- lorsqu’ils se font torturer (sur le sujet des tortures, Bravo Two Zero, se déroule sur une bonne centaine de pages) et humilier par des militaires irakiens. On peut aussi s’étonner du grand nombre de soldats irakiens présents lors de ces séances de torture et les voir comme des espèces de planqués très contents de leur avantage militaire sur leurs prisonniers désarmés, diminués, en infériorité numérique et blessés. Mais à part lorsqu’un soldat irakien s’en prend à Andy McNab, après la perte de son fils, celui-ci n’exprime aucune empathie pour les hommes, les femmes et les enfants irakiens qui ont subi cette guerre du Golfe. Donc, pour moi, autant que héros, Andy McNab, est aussi un psychopathe comme cela peut être compris grossièrement : seuls comptent son camp, sa vision, sa tribu. Sa mission. Les siens. Ses priorités. Par certains aspects, il me fait penser au personnage incarné par Sean Penn dans le film Mystic River réalisé en 2003 par Clint Eastwood ( un très bon film à propos duquel j’écrirai peut-être un jour).

Evidemment, c’est parce-qu’il est celui qu’il est qu’Andy McNab a été un très bon soldat et un héros et, encore mieux, un survivant. Evidemment, en cas de conflit, d’agression, ou dans un environnement hostile et inconnu, il vaut mieux être avec un Andy McNab qu’avec un bisounours ou un binoclard intellectuel prétentieux comme moi qui sera tétanisé, invalide, et demandera très vite où se trouvent le coin toilettes et aussi quand le film se termine.

Mais il est donné à une minorité de personnes de compter parmi ses proches un Andy McNab ou de pouvoir, le moment venu, lui ressembler. C’est autant une mauvaise nouvelle qu’une bonne nouvelle. Le Ying et le Yang. Ni tout noir ni tout blanc. Avant d’y être, personne ne peut véritablement savoir de quoi il est véritablement fait et de quoi il est capable. Et combien de temps. Femme, homme. Adolescent(e) ou enfant.

Surtout, qu’un des autres points forts de Bravo Two Zero, malgré mes réserves, est qu’Andy McNab ne roule pas des mécaniques. Lorsqu’il a peur, il l’écrit sans réserve. Et cela arrive plus d’une fois lors de la période des tortures. « Fear was everything ». Lorsqu’il doute, il l’écrit aussi de bout en bout. Pour cela aussi, son ton trancherait avec le récit de Chris Ryan, un de « ses » hommes lors de cette mission. Je n’ai pas encore lu le récit de Chris Ryan. Je lirai d’autres livres d’Andy McNab. Avoir lu Bravo Two Zero en Anglais, malgré mes limites linguistiques par moments, a sûrement été un plus.

Franck Unimon, ce mardi 7 janvier 2020.