Hier, ce mercredi 29 juin 2022, jour du verdict des attentats terroristes de Novembre 2015 à Paris

Hier était un jour spécial. Celui du verdict des attentats terroristes islamistes à Paris du 13 novembre 2015 à Saint-Denis (ville de banlieue proche de Paris) devant le Stade de France lors d’un match de Foot amical ; dans plusieurs rues des 10 ème et 11 ème arrondissements de Paris sur des terrasses de café et de restaurants ; en plein concert dans la salle de concert Le Bataclan qui se trouve aussi dans le 11ème arrondissement de Paris.

Je travaillais de nuit dans le 18ème arrondissement de Paris, près de la Porte de Clignancourt, lors de ces attentats du 13 novembre 2015. Je me rappelle encore un peu de cette nuit. Dans un de mes journaux intimes, j’avais écrit un peu à propos de cette ambiance de mort dans Paris qui avait duré quelques temps à cette période. A ce jour, je n’ai pas encore recherché ce journal intime. Mon blog n’existait pas à cette époque.

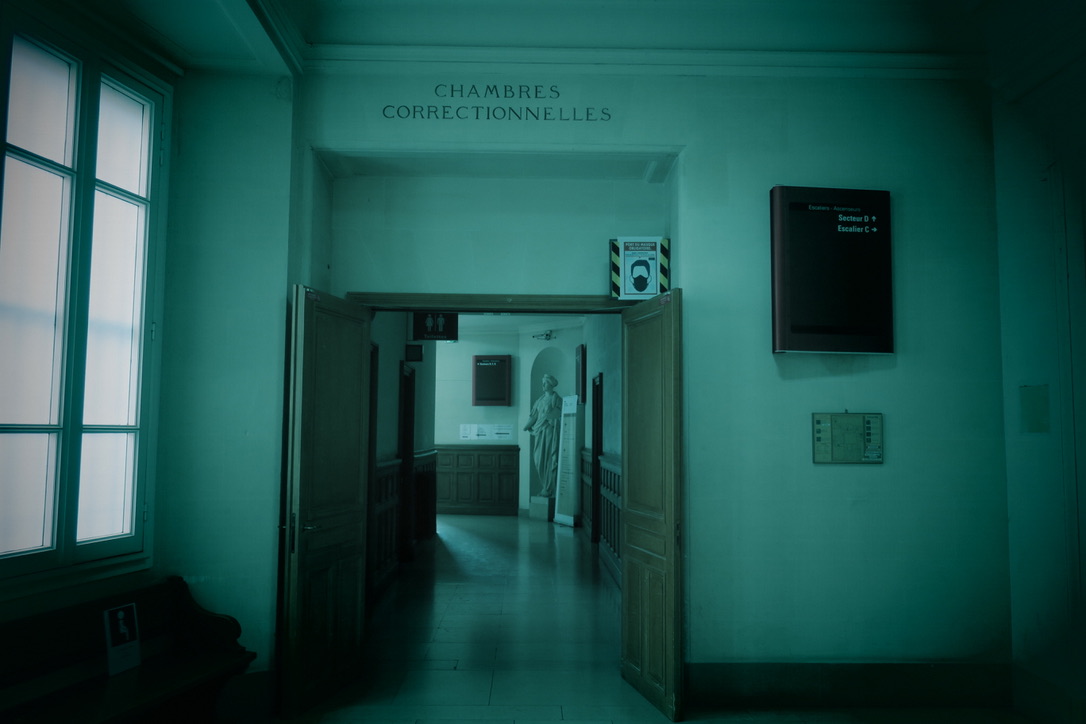

Hier, ce mercredi 29 juin 2022, je travaillais de 8h à 20 heures dans mon nouveau service depuis un peu plus d’un an, maintenant. Je n’ai pas pu me rendre au tribunal de la cité pour assister à ce verdict. Pas plus que je n’ai pu me rendre à une seule audience de ce procès qui avait pourtant démarré le 8 septembre 2021. Alors que cela avait été mon intention.

Deux ou trois fois, je suis allé au tribunal de la cité afin « d’assister » à ce procès (comme pour le procès de l’attentat de Charlie Hebdo où je m’étais rendu à une seule audience au nouveau tribunal de Paris) des attentats de novembre 2015.

Au tribunal de la cité, j’ai pu assister à une partie de l’audience d’un tout autre jugement (Extorsion en bande organisée : Des hommes dans un garage et les avocats de la Défense) . Mais concernant le procès des attentats du 13 novembre 2015, à chaque fois, je suis « mal » tombé. Y compris ce jour où l’audience avait été reportée car Salah Abdeslam, le principal accusé, avait attrapé le Covid.

Lorsque je l’ai pu, j’ai lu ce que j’ai pu trouver concernant ce procès : en grande partie, le récit fait chaque mercredi dans Charlie Hebdo.

Mais j’ai aussi pu écouter quelques podcasts ou lire sur le sujet des attentats islamistes de ces dernières années en France ou sur le fanatisme islamiste d’une manière générale. J’ai aussi écouté quelques témoignages de victimes d’attentats de novembre 2015.

Sans être autant impliqué que les victimes, leurs proches, les associations de victimes d’attentats, les accusés et les complices de ces attentats, mais aussi les professionnels de la justice, de la sécurité, et les journalistes qui ont « suivi », « traité » ou se sont chargés de ce procès, je me suis senti et continue de me sentir concerné par ces attentats de novembre 2015 ainsi que par ces actes et ces situations qui peuvent leur ressembler ou s’en approcher. ( Panser les attentats- un livre de Marianne Kédia, Ricochets-Un livre de Camille Emmanuelle, L’instinct de vie , Helie de Saint Marc par Laurent Beccaria, Sans Blessures Apparentes, Utoya, 22 juillet, Journal 1955-1962 de Mouloud Feraoun, Qu’un sang impur… .Interview en apnée avec Abdel Raouf Dafri , ).

D’où la raison de cet article aujourd’hui, même si je n’ai assisté à aucune audience de ce procès qui a totalisé « 148 journées de débats » (page 2 du journal Le Parisien de ce mercredi 29 juin 2022, article de Pascale ÉGRÉet de Timothée BOUTRY).

Vélo Taffe :

Depuis un peu plus d’un an maintenant, je me rends et repars de mon travail avec mon vélo pliant en passant par la Gare St Lazare par laquelle j’arrive en train depuis la ville de banlieue où j’habite.

Le plus souvent, je passe par le boulevard Raspail. Mais hier matin, j’ai eu à nouveau envie de passer par la rue de Rivoli. Ce qui m’a amené, ensuite, au Boulevard St Michel, et, avant cela, à tomber à nouveau sur ce barrage de véhicules de police que j’avais déjà aperçues, en passant à vélo, lors d’autres audiences de ce procès. J’ai pris le temps de m’arrêter pour faire quelques photos. J’ai aussi pu entendre un cycliste, descendant assez vite du Boulevard St Michel, crier en se rapprochant :

« Mais ils nous emmerdent avec ces barrières ! ».

On parle quelques fois de la barrière de la langue pour expliquer certains malentendus ou des relations difficiles. Mais, là, il s’agissait d’une toute autre barrière. Cela fait neuf mois que dure ce procès. Et cet homme, vraisemblablement un habitué de ce trajet, pressé d’arriver à sa destination, ne pouvait et ne voulait pas consacrer quelques minutes supplémentaires (cinq ou dix selon qu’il décide de mettre à pied à terre pour redevenir piéton et longer les barrières ou pour prendre un itinéraire bis) afin de permettre la conclusion de ce procès pour des événements qui nous avaient diversement touchés en 2015…..

Qu’est-ce qui est le plus horrible et le plus meurtrier ? Les actions terroristes préméditées, multipliées et impitoyables de 2015 ou la façon de penser de ce cycliste ?

Dans les faits, ce cycliste n’a tué personne et n’est responsable, a priori, de la mort de personne. Peut-être même exerce-t’il la plus grande mesure de son temps à sauver des vies de par le métier qu’il exerce. C’est peut-être un garde du corps. Un chirurgien chevronné. Un pompier. Un infirmier de pointe. Un homme qui part veiller sa mère ou sa grand-mère très malade. Ou un livreur de sang rare et réputé pour être l’un des plus rapides de Paris.

Ne pas juger

En revenant hier d’un transfert dans un hôpital du 18ème arrondissement pour mon travail, j’ai écouté un podcast sur le sujet du Crack. Les addictions font partie des « sujets » par lesquels je me sens concerné. D’ailleurs, j’ai toujours mon article à faire sur les 50 ans de Marmottan fêtés l’année dernière ( le 3 décembre 2021 !) à la salle de concert de la Cigale.

Dans les faits, nous sommes tous concernés par le sujet des addictions mais nous sommes encore plus que nombreux à l’ignorer pour différentes raisons qui ont à voir soit avec une certaine désapprobation morale ou avec, tout simplement, notre méconnaissance grandiloquente de ce qu’est une addiction ou de ce que peut être une addiction.

Dans ce podcast de 59 minutes où interviennent entre-autres, Alain Morel, psychiatre et directeur de l’association Oppelia, mais aussi Karim, un des travailleurs pairs mais aussi quelques consommateurs, il est aussi rappelé que pour aider et travailler avec des personnes addict, il est nécessaire de Ne pas juger.

J’avais déjà entendu ça mais aussi été le témoin de cela. A Marmottan ou dans les services de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie où j’ai pu travailler.

Depuis mes débuts d’infirmier en psychiatrie il y a bientôt trente ans, j’ai été amené à rencontrer, au moins dans les différents services où j’ai travaillé, différentes sortes de profils de personnes des plus « sympathiques », des plus « tristes » aux plus « antipathiques » et « exaspérants », des plus « faciles » aux plus « difficiles » et, cela, aussi face à des publics âgés de 3 ou quatre ans. Puisque mes expériences en pédopsychiatrie m’ont aussi amené à rencontrer, avec mes collègues éducateurs ou autres, des enfants de trois et quatre ans et leurs parents.

A moins de se barricader derrière de la paperasse, derrière son écran d’ordinateur, derrière son téléphone ou des sms, derrière un bureau et des logiciels ; derrière des protocoles ; derrière des phrases et des pensées toutes faites et définitives ; derrière des chiffres, des murs, des peurs, des certitudes absolues ; derrière des collègues, des portes de prison et des traitements ; ou derrière des cohortes d’intermédiaires et de serviteurs dont la fonction est de dévier, de différer, de diluer ou de faire disparaître l’expérience de la rencontre directe, instinctive et imprévisible, le métier d’infirmier en psychiatrie et en pédopsychiatrie fait partie de ces métiers où les rencontres répétées ont des effets immédiats et prolongés, superficiels et profonds, sur les différents interlocuteurs.

On se heurte où l’on se comprend. On s’apaise ou l’on se blesse. On se confronte où l’on trouve un accord ou un compromis. Peut-être tout de suite, peut-être plus tard. Peut-être très difficilement. Ou jamais.

Je peux donc dire que j’ai un peu d’expérience pour ce qui est des rencontres « difficiles » dans ma vie professionnelle et sans doute dans ma vie personnelle. Pourtant, hier, en entendant cette recommandation dans le podcast consacré aux addictions, à nouveau, je me suis demandé :

Comment fait-on pour « Ne pas juger ? ».

Puisqu’il arrive un moment, où une situation, où nous parvenons au bout de la chaine de nos forces morales et personnelles et où le jugement, la désapprobation et la condamnation morale s’expriment d’eux-mêmes au travers de notre être :

Devant une action, un fait avéré, dont nous sommes le témoin, la victime, le lecteur, le « spectateur » contraint ou le confesseur. Et cette action, ce fait avéré, ou cette proposition, décide « viscéralement » pour nous de ce que nous ressentons.

Et cela, malgré nos efforts d’intelligence et nos tentatives de raisonnement. Malgré nos intentions officielles et sincères « d’ouverture » et de tolérance.

Une entreprise inhumaine.

Ne pas juger, d’une manière générale, dans la vie courante, m’apparaît donc être une action assez surhumaine. Ou, plutôt….inhumaine. Et je vais le dire comme je le pense : je pense que, quotidiennement, nous passons une grande partie de notre temps à juger nos semblables et à nous juger nous mêmes. Et la justice que nous rendons aux autres ainsi que celle que nous pouvons nous rendre aussi à nous mêmes mais aussi à nos proches me paraît assez souvent, assez facilement, approximative, inexacte, pour ne pas dire, assez énigmatique. Et peut-être même, certaines fois….quelque peu fantomatique.

Et qu’ont fait, pendant des mois, depuis le mois de septembre 2021, des professionnels de la Justice, mais aussi des victimes des attentats (et leurs proches) de novembre 2015, les associations de victimes, les accusés et les complices des accusés mais aussi tous ceux qui ont assisté régulièrement à ce procès ?

Juger.

Bien-sûr, comparer la démarche qui consiste à essayer d’aider une personne addict à se sortir de son addiction de la démarche qui consiste à juger des terroristes et des complices de ces terroristes peut choquer, mettre très en colère et pousser à se demander si je suis complètement con ou dégénéré ! Et si c’est le cas (si en lisant cet article, on se demande déja si je suis complètement con ou dégénéré) , cela (me) démontrera déjà avec quelle facilité, encore une fois, nous pouvons être jugés –et rapidement dépréciés- par nos semblables dès que nous pensons de manière un peu différente. Et, tant pis, si par ailleurs, sur d’autres points très sensibles, nous sommes du même avis qu’eux :

Puisque ce qui importe à celles et ceux qui jugent et veulent être des juges expéditifs, c’est d’obtenir des autres qu’ils soient exactement sur la même ligne qu’eux.

Ne pas regarder

En rentrant chez moi ce matin, j’ai croisé une jeune femme plutôt jolie. Sans doute influencé par ma lecture récente de l’ouvrage féministe Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon sur lequel j’écrirai un article dès que je le pourrai, je me suis senti un peu coupable en regardant cette jeune femme. Comment regarder quelqu’un sans l’incommoder ? Comment passer à côté de quelqu’un sans pour autant faire montre d’une indifférence fausse qui, elle aussi, interdit d’emblée toute possibilité de rencontre mais, aussi, lorsqu’une attention est bienveillante, une certaine forme de reconnaissance ?

J’ai croisé cette jeune femme deux fois en quelques minutes. La seconde fois, j’ai « évalué » que cette jeune femme devait être adolescente. Elle devait avoir 16 ans ou 17 ans. Et je me suis rappelé qu’une jeune personne devient adolescente ou s’aperçoit de son adolescence lorsque des hommes adultes la remarquent particulièrement et la regardent dans la rue avec une autre attention que celle que l’on peut porter aux enfants lorsque l’on les regarde (exception faite des pédophiles).

Ce matin, après avoir croisé cette jeune femme, je me suis dit que certaines jeunes femmes se mariaient ou se mettaient sans doute en couple très vite, et devenaient mères aussi très vite, espérant, aussi, se protéger du regard sexuel des hommes sur elles. Puisque devenir mère, cela peut, plus ou moins (car bien des contre-exemples existent), désexualiser un corps, voire le rendre un peu sacré. Sans oublier que la présence des enfants peut rendre l’acte sexuel ou sa probabilité plus difficile. Le corps est déjà dévoué à l’action de s’occuper des enfants.

Le mariage ou le couple peut être pour certaines femmes une protection contre les regards des hommes sur leur corps. Quel que soit ce qu’exprime le regard des hommes, d’ailleurs. Il n’y a pas que le soleil qui donne des coups. Certains regards aussi.

Il y a des regards d’hommes qui mettent mal à l’aise. Je peux aussi en parler- un peu- en tant qu’homme qui a pu être regardé par d’autres hommes. En tant qu’homme hétéro se retrouvant une fois ou deux en minorité dans un lieu clos (un théâtre, l’appartement d’un copain homo) et regardé, par plusieurs homos. Ce qui m’avait permis, un tout petit peu, de manière très superficielle, d’avoir un aperçu de ce que peuvent vivre- ou ressentir- des jeunes femmes et des femmes tous les jours lorsqu’elles croisent des hommes. Dans les transports en commun. Au travail. En faisant les courses. Au volant de leur voiture. En rentrant chez elles. En faisant du sport.

Certaines femmes s’accommodent plutôt bien de ces regards et de la diversité de ces regards. D’autres femmes vivent et ressentent beaucoup plus mal ces regards et ces expériences de regards.

Quel est le rapport de cette histoire de « regard » avec ce procès des attentats de novembre 2015 ?

Lors de ce procès qui a duré neuf mois, des femmes et des hommes, de différents « bords », de différents âges, de différents horizons, de différentes croyances et confessions, de différentes sexualités, professionnels de justice, victimes, proches de victimes, associations de victimes, accusés, complices de ces accusés, journalistes, « spectateurs » ont passé une grande partie de leur temps à se juger, à se jauger et à…se regarder.

Que l’on n’essaie pas de me faire croire, malgré les faits incontestés et incontestables (les attentats, l’horreur des attentats) que tout le monde, pour ce procès, dans ce procès et par ce procès, est venu – et parti- avec les mêmes armes pour ces expériences qui consistent à juger, être jugé (que l’on soit accusé ou victime ou témoin) et à être regardé.

Et que l’on n’essaie pas de me faire croire que tout le monde, au cours de ce procès, mais aussi lors de toute autre procès, a bénéficié et bénéficie des mêmes armes pour exprimer et vivre ces expériences qui consistent à être victime, accusé, témoin, être jugé et regardé, mais aussi écouté et interrogé par une audience, par un public…..

Une aventure titanesque

Dans son livre Cette Nuit, La Mer est noire qu’elle avait co-écrit peu de temps avant sa mort accidentelle en hélicoptère, et paru en 2015 après sa mort, la navigatrice Florence Arthaud, qui n’avait pourtant pas beaucoup froid aux yeux, raconte qu’elle n’a jamais pu oser regarder Eric Tabarly qu’elle admirait. A propos d’une des traversées de celui-ci en solitaire, elle ajoute qu’il avait, tout seul, piloté un bateau qui, « normalement », nécessite la présence de 13 ou 14 hommes ! On parle bien-sûr, ici, de 13 ou 14 marins (femmes ou hommes) aguerris. On ne parle pas, ici, d’une promenade d’une demie heure en bateau mouche sur la Seine.

Pour moi, qui reste un regard extérieur parmi d’autres, ce procès des attentats de novembre 2015 à Paris a nécessité des efforts encore bien plus invraisemblables et violents que ceux, pourtant hors normes mais aussi hors forme humaine, alors accomplis par Eric Tabarly. Ou par d’autres navigateurs, femmes ou hommes, qu’il s’agisse de Florence Arthaud elle-même ou de Ellen Macarthur lors de leurs courses en solitaire.

L’une des plus brutales différences est que les victimes et les proches des victimes, comparativement aux navigatrices et navigateurs, n’ont pas choisi d’être les proies de cette violence. Comme elles et ils n’ont pas choisi les rôles de victimes et de proches de victimes qui ont découlé de cette violence terroriste.

Les traversées qu’ont à connaître les victimes, leurs proches, et celles et ceux qui les côtoient ne s’arrêtent pas une fois que le retour au port a été effectué. Car ce port s’est déplacé. L’aiguillage interne qui permettait, auparavant, plus ou moins, de faire en sorte que l’expérience extérieure et immédiate, s’accordait plutôt bien avec l’expérience intérieure, n’existe plus ou a été bousillé. Le temps et les distances ne sont plus les mêmes qu’auparavant. La sensibilité, aussi. Pour ces victimes, et leurs proches, il est devenu beaucoup plus difficile de s’accommoder du quotidien comme « auparavant ».

Les terroristes, eux, ainsi que leurs complices, ont choisi et prémédité leur action jusqu’à un certain point. Ils étaient volontaires. Pendant plusieurs mois, des années, les terroristes se sont entraînés, « transformés » et ont préparé leur “épopée”. Pendant des mois ou des années, dans cette partie d’échecs et mat, il avaient plusieurs « coups » d’avance. Sur les victimes. Sur les Autorités. Sur le plus grand nombre. Sur nous tous.

Mais si ces accusés se sont finalement retrouvés dans ce procès et jugés, cela signifie, aussi, qu’ils ont fini par se faire rattraper. Généralement, on dit des accusés- et de leurs complices- qu’ils se sont faits « rattraper » par la Justice. Mais ce n’est pas uniquement par la justice. Ils se sont aussi faits ici rattraper (hormis ceux qui se sont faits tuer ou se sont suicidés) par leur appartenance au genre humain « commun » ou dit-universel. Par leur finitude.

Sortes de navigateurs meurtriers de leurs idées, qui se sont crus totalement libres, les terroristes et leurs complices, sont redevenus des terriens qui doivent se rendre compte qu’ils n’étaient pas aussi libres qu’ils ont voulu le croire. Qu’ils vivent dans le même monde que leurs victimes et les proches de leurs victimes. Mais aussi dans le même monde que les services de police qui les recherchaient.

Dans leur imaginaire, ces terroristes et ces complices, n’avaient sans doute par prévu de devoir se retrouver face tous ces gens dans ce genre de circonstances et pour cette durée :

Des victimes, des proches de victimes, des associations de victimes, des juges, des avocats, des journalistes et des spectateurs qui les ont regardés, qui les ont jugés et qui les ont interrogés.

On a beaucoup parlé du silence de Salah Abdeslam et du silence d’autres accusés. Mais ce silence, ou plutôt, cette barrière du silence, si elle a empêché la « rencontre » ou la « communication » n’a pas empêché ces accusés d’entendre, d’écouter ou leur conscience d’être active. Après ce procès, il est possible que certains de ces accusés changent un peu de point de vue concernant la légitimité de leurs actes.

Et, au pire, si le psychopathe peut se réjouir de la souffrance de ses victimes mais aussi de celle des proches des victimes, et de la couverture médiatique dont il a « bénéficié », il a aussi ses souffrances personnelles. Et ses « triomphes » (ici, les attentats et leurs victimes) contiennent aussi ses défaites. Même si, du point de vue des victimes, de leurs proches et de celles et ceux qui les défendent, les souffrances du psychopathe terroriste sont bien-sûr secondaires :

Les souffrances des victimes des attentats et de leur entourage sont bien-sûr prioritaires.

Deux extrêmes opposés :

Les victimes des attentats terroristes et leurs auteurs sont deux extrêmes opposés. La rencontre s’est faite et se fait dans la douleur pour les victimes et leurs proches.

Pour les terroristes et leurs complices, leurs « cibles » n’existaient pas. C’étaient des inconnus sans aucune valeur. Ou, au contraire, des « valeurs » qu’ils ont eu plaisir à saccager car ces « valeurs » étaient des vies qu’ils ne pourraient jamais obtenir ou comprendre. Donc, autant les détruire.

Lorsqu’ils se sentent investis par un droit « souverain » ou « divin », les êtres humains peuvent accomplir le meilleur ou le pire au détriment d’autrui. Là, avec ces attentats terroristes, nous sommes dans le « pire ». Comme lors de l’esclavage, des camps de concentration, comme lors de n’importe quelle guerre ou génocide ou de n’importe quelle forme d’exploitation ou de torture d’un être humain.

Il « suffit » que des êtres humains se sentent largement supérieurs ou largement inférieurs à d’autres et « en droit » de se faire justice pour que le pire puisse arriver.

« Normalement », une démocratie permet d’éviter ça : que trop de personnes se sentent largement supérieures à d’autres mais aussi que trop de personnes se sentent trop inférieures par rapport à d’autres.

Ce procès a été une justice différente de celle des terroristes. Une Justice institutionnalisée, avec d’autres règles, d’autres lois, d’autres protocoles.

Mais il y a deux sortes de « vaincus » devant cette Justice. Les victimes, leurs proches et les associations de victimes. Ainsi que, peut-être aussi la Justice et l’idée que l’on s’en fait dans une Démocratie.

Car les accusés font aussi partie des vaincus : Si les accusés étaient restés libres ou avaient réussi à imposer leur Justice, ils n’auraient pas été jugés. Ils auraient été célébrés comme des héros malgré leurs meurtres. L’horreur est aussi dans ce constat.

Ce constat, on va vite passer dessus car imaginer ça est insupportable. Comme de devoir imaginer que ces terroristes, et leurs complices, sont des êtres humains comme nous :

« Les juges ont cherché une vérité dans ces événements et même la part d’humanité des accusés » (l’éditorial de la journaliste Marie-Christine Tabet dans le journal Le Parisien, de ce mercredi 29 juin 2022, page 2).

Lorsque je traduis cette phrase, je comprends que les accusés ne font pas partie de l’espèce humaine. Car lorsque l’on est un être humain, on ne fait pas ce qu’ils ont fait. On ne dit pas ce qu’ils ont dit. On ne pense pas comme ils pensent.

Donc, avec un tel raisonnement, si la peine de mort existait encore en France en juin 2022 (alors que la France se vante de faire partie des pays qui ont aboli la peine de mort), ces accusés, aujourd’hui, en 2022, seraient exécutés. Comme ils ont exécuté et contribué à faire exécuter les victimes des attentats. L’expression « Œil pour œil, dent pour dent » est donc toujours en cours et au coeur de nos mœurs. Sauf que contrairement aux accusés qui ont tué, nous, nous «prenons » sur nous officiellement en quelque sorte. Je me demande alors :

Pour combien de temps ?

Pourtant, même si on hait ces accusés, leur humanité est indiscutable. Et c’est ça qui est insupportable :

Devoir regarder quelqu’un en face, le détester ( je détesterais sans doute celle ou celui qui a tué un de mes proches comme cela est arrivé pour les victimes des attentats de novembre 2015 : tuer par surprise, comme des lapins de fête foraine, des civils désarmés et non entraînés….), lui souhaiter le pire. Et devoir admettre, que cela nous plaise ou non, malgré tout, que cette personne-là, est aussi humaine que nous. Et que l’on ne peut rien changer à cette humanité. A part, si l’on y arrive, ce que l’on ressent vis à vis de cette personne mais aussi de nous-mêmes.

Les verdicts :

Je n’ai pas encore appris les verdicts des accusés. Hier soir, lorsque je suis rentré du travail, je suis à nouveau passé près du tribunal de la cité entre 20h30 et 21h et j’ai vu que le procès n’était pas encore terminé.

J’ai été marqué, hier, par la belle journée que c’était. Il faisait chaud. Dehors, dans Paris, les gens étaient souriants, vêtus légèrement, s’amusant. En short, jambes nues, les caractères sexuels secondaires bien en vue. C’était l’été.

Il y avait ce contraste entre ce qui se passait à l’intérieur du tribunal et ce qui se passait dehors devant et autour de moi. Rien à voir. A nouveau deux extrêmes opposés comme tous les jours. D’un côté l’insouciance et l’ignorance. De l’autre, la souffrance et la sentence.

Franck Unimon, ce jeudi 30 juin 2022.