Don’t Forget Me

Avant hier, après avoir assez bien avancé sur mon article Combats de boxe que je présenterai bientôt, j’avais prévu d’aller voir Don’t Forget Me de Ram Nehari à une projection de presse. Ce film sortira en salles ce 30 janvier 2019.

Toute personne accaparée par la rédaction d’un article, par toute « création », une activité ou une méditation pour laquelle elle se sent inspirée sait comme il peut être difficile de s’en décrocher. Tout cela afin de se réconcilier avec le corset d’une certaine réalité, passage obligé , ou droit de douane, qu’il nous faut accepter car il a ceci de particulier que s’il nous plie, il nous relie- aussi- aux autres ainsi qu’à d’éventuelles nouvelles dimensions.

Parti de chez moi à la limite de mon jugement, j’allais être à l’heure pour la projection de 10h30 de ce mercredi. Entretemps, j’avais répondu à cette autre question capitale :

Comment concilier cette projection de presse et aller faire les courses à la boucherie selon la liste que m’avait adressée ma compagne par sms un ou deux jours plus tôt ? Les deux évènements se déroulant à Paris alors que nous habitons en banlieue.

Je suis capable de me rendre à une projection de presse avec mon sac de courses. Mais je suis aussi capable de me raisonner. J’ai estimé plus pratique de me rendre à la boucherie après la projection.

En arrivant au club de projection, vu qu’il était presque l’heure du début, j’étais un petit peu aux abois. Sur une table à l’entrée, j’ai d’abord vu une bouteille de jus et quelques apéritifs. J’ai continué de me diriger vers la salle de projection. Avant d’arriver aux escaliers et de descendre, sur ma droite, j’ai aperçu l’intérieur d’une petite salle de projection. Je la découvrais. La porte de cette intimiste salle de projection était habituellement fermée toutes les autres fois où je m’étais rendu à ce club comme, par exemple, lorsque je suis allé voir le film Kabullywood de Louis Meunier. Film qui sortira ce 6 février 2019 et dont j’ai parlé dans ma rubrique Cinéma.

La petite salle de projection disposait d’une vingtaine de sièges environ. Dedans, deux hommes. Je me suis adressé au premier, lequel était debout et me faisait presque face alors que je me trouvais sur le seuil :

« C’est ici que se déroule la projection ? » me suis-je étonné. Aussitôt, comme s’il était prêt à faire rempart de son propre corps, l’homme, en s’avançant un tout petit peu vers moi, s’est empressé de me dire :

« Non, non ! Il n’y’a pas de projection, ici ! ». Il était plus inquiet que désagréable ou antipathique. Son attitude, sans doute, m’a alors incité à regarder l’autre homme, assis tranquillement. Celui-ci assistait à la scène :

Omar Sy. Son allure longiligne et détendue de lama vapotant paisiblement me l’a aussitôt rendu sympathique. Le regardant et comprenant alors l’anxiété de son attaché de presse sans doute, lequel est également attaché au confort de son acteur vedette, je l’ai salué tout en réfléchissant une seconde à ce que je pourrais éventuellement lui dire.

Comme tout un chacun, il m’est arrivé de croiser des acteurs de manière fortuite, dans la vie de tous les jours, et de décider de leur adresser un mot de sympathie ou de choisir de m’éclipser afin de ne pas les déranger.

C’est ainsi que j’étais allé dire un mot aimable à Simon Abkarian alors qu’il attendait, seul, le bus non loin de la rue Cadet. Ce jour-là, je crois que j’allais rencontrer Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, dans sa librairie alors encore ouverte Au Troisième Oeil.

A l’arrêt de bus, Simon Abkarian avait un air d’incrédulité assez amusant sur son visage. Comme s’il trouvait hautement improbable qu’un bus, un jour, vienne le délivrer de cet endroit. Cela m’avait fait regretter un appareil photo avec un zoom performant. Mais c’était avec un esprit de photographe et non avec un instinct de voyeur que j’avais regardé la situation. Une autre fois, je l’avais laissé tranquille alors que je l’avais aperçu en terrasse à un café près du cinéma MK2 Quai de Loire. C’était avant de le voir dans le remake de Casino Royale, mon James Bond préféré avec Daniel Craig. J’étais alors un des journalistes cinéma du mensuel Brazil.

Dans la ligne 12 du métro, je me suis un jour retrouvé assis face à Dominique Blanc. Il m’avait été impossible de savoir si elle était dans sa rêverie ou si elle m’avait vu la regarder. J’avais choisi de rester silencieux et de me faire discret. J’avais ainsi partagé le trajet avec elle le temps de quelques stations. Je me rendais dans le service où je travaille encore à ce jour.

Près du cinéma MK2 Beaubourg, j’avais croisé Alex Descas en compagnie de deux compatriotes féminines de son âge. Je l’avais abordé. Cela fait environ vingt ans ou plus, depuis bien-sûr ses rôles dans les films de Claire Denis, que je « connais » une partie de son parcours d’acteur. Je ne l’ai jamais interviewé. Alex Descas et moi, nous étions dit quelques mots. C’était avant la sortie du film Volontaire d’Hélène Fillières, dans lequel il a un rôle. Film que je recommande bien-sûr pour lui et aussi pour les autres : j’aimais déjà le jeu d’actrice d’Hélène Fillières avant ce film (Aïe, Mafiosa….). Je l’ai découverte réalisatrice même si j’aime beaucoup son rôle (secondaire) dans son propre film.

Non loin du cinéma des Ursulines, j’avais croisé Isabelle Carré. Elle avait le visage souriant de la sérénité. Comme Dominique Blanc, je l’avais laissée passer. J’ignore si Isabelle Carré m’avait aperçu ou regardé.

Une autre fois, il y’a plus longtemps, c’était Rona Hartner que j’avais reconnue dans le RER menant à Cergy-Préfecture. Mais aussi Pascal Légitimus, un autre jour, sur le parvis de la gare de Cergy-Préfecture. J’étais resté à distance.

Lucien Jean-Baptiste avait aussitôt perçu ma réaction de surprise dans la rue alors que je venais de le reconnaître. Il m’avait sympathiquement salué. C’était avant qu’il ne réalise Dieu Merci (On a tous un rêve de gosse) où, grâce à l’information donnée à propos de ce tournage par Claire Diao, j’allais faire un petit peu de figuration et rencontrer Djigui Diarra. Sur le tournage de Dieu Merci (On a tous un rêve de gosse) son implication sur un –vrai- chantier dès 8 heures du matin avec nous, par cinq degrés voire moins, mais aussi ses attentions envers nous, de simples figurants, m’avait ramené à de meilleurs sentiments envers lui : j’avais très peu apprécié son rôle de noir immature et rigolo dans son film Premier Etoile qui lui avait valu un bon succès commercial (environ 1,5 million d’entrées) et une certaine reconnaissance. Son attitude, lors de cette journée de tournage, ainsi que les thèmes du film, m’ont fait comprendre comme je l’avais très mal jugé en allant voir Première Etoile à la salle UGC Bercy, où, parmi les spectateurs, dans les premiers rangs, soit dans les rangs du bas de la salle, j’avais reconnu…Zinedine Soualem.

Lors du tournage de Dieu Merci (On a tous un rêve de gosse), je me suis dispensé d’essayer de rappeler à Lucien Jean-Baptiste notre « première » rencontre entre la gare du Nord et le métro Jaurès. Etant donné que cette rencontre datait, qu’il était sur le tournage de son film et que des rencontres de ce type il doit en faire un certain nombre depuis qu’il est « connu ».

J’ai aussi compris que réaliser des comédies est un moyen de séduire- et de rassurer- certains producteurs ; de faire passer des messages et d’attirer plus facilement un certain public qui veut aller au cinéma avant tout pour se divertir. Mais aussi que réaliser des films, mêmes imparfaits, est une façon de rester en activité sur le marché du cinéma, d’un point de vue économique et en tant que comédien. De rappeler que l’on existe. Car dans l’univers de l’image qu’est le cinéma, mais aussi du théâtre ou du journalisme, être oublié est peut-être plus mortel que de manquer de talent. On peut être plus ou moins talentueux, si l’on est le grand oublié (comme on peut-être un grand brûlé) du regard et de la mémoire de celles et ceux qui ont et font des projets (réalisateurs et/ou producteurs ou autres) on disparaît. Et, cela peut-être définitif car l’oubli, dès lors qu’il nous adopte dans ce milieu, est un peu comme la banquise. Il nous recouvre complètement, créé davantage d’oubli et on ne nous voit plus même si l’on est encore en vie et que l’on dispose de sérieux atouts.

La mémoire que j’ai de mon passé de groupie et un peu de maturité expliquent peut-être aussi mon apparente « sage » attitude envers ces milieux et ces « célébrités » citées plus haut :

Je me rappelle encore comment, embarrassée, une actrice que j’admirais avait poliment accepté une lettre manuscrite que je lui avais remise lors d’une avant-première dans un certain complexe de cinéma. C’était avant l’an 2000 et l’amie qui m’accompagnait ce jour-là s’était moquée de moi. Lorsque j’avais vu cette même comédienne, quelques mètres plus loin, rejoindre l’équipe du film et se servir de mon courrier comme éventail, j’avais dû honteusement accepter ma disgrâce. Sûrement pour me rassurer, une autre amie à qui j’avais raconté ensuite cette anecdote, m’avait à peu près dit :

« Je pense que c’est plutôt une personne timide. Pas le genre à être expansive…. ».

Dans mon courrier, pratiquement illisible car écrit manuellement en minuscules, je fourvoyais un tas de salamalecs. Et, déjà, je parlais de la faible représentativité des noirs dans le cinéma français. Cette jeune actrice blanche, à peine âgée de 30 ans alors, a très certainement, j’en suis sûr, beaucoup appris grâce à moi : dans sa mémoire effacée depuis, je fais sûrement partie de la cohorte de tous ces apprentis mentors improvisés aussi dérangés qu’inconnus qu’elle a pu croiser du fait de sa carrière d’actrice alors sur- médiatisée et plutôt exposée.

Pour ce dernier exemple, les réseaux sociaux et les selfies n’existaient pas alors ou seulement dans une forme réduite : même s’ils avaient existé dans leur forme actuelle, j’aurais, j’ose le croire, su garder cette mésaventure pour moi. Mais, contrairement à moi, d’autres groupies, déçues ou convaincues, ont envers leurs idoles beaucoup moins de retenues qu’elles en ont pour leur vie et leurs projets.

Quoiqu’il en soit, ces actrices et acteurs cités- ou suggérés- ont eu une importance pour moi (voire continuent d’en avoir une) à un moment de ma vie. Et, je les ai croisés avant la création de mon blog. Contrairement à Omar Sy il y’a deux jours.

Omar Sy compte pour moi mais je serais incapable depuis Intouchables et ses 20 millions d’entrées, que j’avais bien aimé comme les films précédents –Nos jours heureux en particulier- des deux réalisateurs Nakache et Toledano, d’en donner les raisons exactes.

Le fait d’être noir, de venir de la banlieue et de ne pas faire partie du sérail du milieu plutôt bourgeois, conservateur- et blanc- du cinéma français comme moi à l’origine ?

Le fait d’être au départ un humoriste avec une image de « gentil » néanmoins conscient ?

Le fait qu’il ait désormais réussi économiquement et socialement et que, sauf une désastreuse gestion de carrière ou des dérapages à la Sami Nacéri, son avenir artistique et personnel soit en tout point assuré même s’il venait à expirer à l’âge canonique de 160 ans ?

Je ne peux m’empêcher de penser à l’acteur Saïd Taghmaoui, obligé de s’exiler après le film La Haine de Kassovitz pour réussir car, en France, il n’avait pas la bonne couleur comme il le rappelle dans une réplique étonnante dans le Wonder Woman de Patty Jenkins (également réalisatrice de Monster, film qui avait valu l’Oscar à Charlize Theron pour son rôle).

Mais cela suffit-il pour expliquer les raisons pour lesquelles Omar Sy compte pour moi ? Par ailleurs, je n’ai pas vu le film qui expliquait sa présence à cet endroit avant hier.

Toutes ces questions, ces expériences et bien d’autres, se sont sûrement fondues en moi en moins d’une seconde lors de cette très brève entrevue (dix ou quinze secondes au maximum) avant hier. Car beaucoup de nos réactions- adéquates ou inadéquates- sont le résultat d’une somme d’expériences dont nous n’avons même pas idée. Et, pour ce moment « historique » et imprévu, je m’étais bien entendu mis à mon avantage :

Chaussures de randonnée couleur taupe, bas de survêtement blanc cassé lâche, haut de survêtement à capuche vert, blouson noir de motard (sans les protections, sans le casque et sans la moto puisque je n’ai pas le permis et me déplace principalement en transports en commun ou à pied), bonnet de marin mis à l’envers pour cacher le nom de la marque et lunettes de correction presque à double foyer. Avec, en prime, sur le dos, un grand sac à dos bleu de marque Ortlieb. Le même sac que je portais sur le dos lorsque j’étais allé interviewer Alejandro Gonzalès Inarritu pour Brazil à propos de son film Biutiful . Lequel Inarritu, bien plus intimidant qu’intimidable, s’était un moment étonné avec une voix presque suave :

« You have a huge bag …. ». Aujourd’hui, encore, je regrette d’être resté désarçonné par cette remarque d’Inarritu qui aurait peut-être pu permettre une rencontre un peu plus informelle et donc plus personnelle. Peut-être, d’ailleurs, devrais-je davantage commencer à regarder ce sac à dos comme un porte-bonheur….

Pourtant, de par le passé, j’ai fait le désespoir et la colère de ma petite sœur pour mon dédain vestimentaire. Je m’étais ensuite réhabilité et j’aime aussi bien m’habiller comme offrir des beaux vêtements. Mais je suis en état de rechute vestimentaire depuis quelques temps et ma compagne aussi, pourtant une grande spécialiste des tenues camouflages pour elle-même, se désole, un peu impuissante, devant mes négligences vestimentaires répétées de forcené.

Je ne serais donc pas surpris qu’Omar Sy – ainsi que son attaché de presse- m’ait pris pour un coursier d’ Uber disposant de quelques filons pour s’incruster dans un certain nombre de projections de presse (il en est d’autres réservées néanmoins à une élite journalistique ou à des journalistes « sympathisants » ou « courtisans »). Car les projections de presse sont en général de confortables avant-premières pour le premier cinéphile venu.

J’écris ici ce que je suppose. Je me mets peut-être le doigt dans l’œil. Je ne saurai probablement jamais ce que l’un et l’autre ont pensé de moi à ce moment-là.

Mais je garde néanmoins de cette courte rencontre le très bon souvenir de la simplicité d’Omar Sy, plus amusé qu’indisposé, répondant à mon bonjour avec le sourire de l’évidence. Et, je m’en suis contenté.

Néanmoins, même si cela n’apporte rien d’un point de vue journalistique ou cinématographique, tout de suite ou en partant, je me suis demandé ce qu’il avait pu ressentir, lui, que je perçois comme une personne au contact plutôt facile. A voir son attaché de presse s’enrubanner quasi instantanément dans des précautions de momie que l’on va embaumer afin d’éviter que, moi, l’inconnu inattendu, j’approche l’être sacré que, désormais, Omar Sy est devenu.

J’ai raté la projection de presse de Don’t Forget Me : je me suis trompé d’endroit à quelques mètres près. Convaincu que la séance se déroulait dans ce club, je suis passé devant le cinéma qui le voisine. A aucun moment, il m’a été possible de concevoir que la projection se donnait là, tout près, dans ce cinéma que je connais. Car je n’ai jamais, à ce jour, assisté à une projection de presse dans ce cinéma. Et, vu que je n’avais pas sur moi (erreur corrigée depuis) le numéro de téléphone de l’attaché de presse de Don’t Forget Me , celui-ci n’a pu me renseigner.

J’ai un moment erré, un peu remonté contre moi en même temps qu’interloqué. Je suis allé dans un autre club de projection où l’on m’a obligeamment donné les mêmes réponses :

« Quel film ? Don’t Forget Me ne passe pas ici. La séance a commencé depuis 10h. Il n’est plus possible d’accéder à la salle ».

Heureusement, il reste une séance de projection de Don’t Forget Me la semaine prochaine et l’attaché de presse du film ne m’en a pas voulu. Donc, tout va très bien. Puisque, même s’il m’en avait voulu, je ne vois pas ce qu’il y’a d’extrêmement grave, d’un point de vue vital, dans le fait de rater une séance de cinéma. Et, je tiens à l’écrire car, par moments, voire souvent, dans un milieu comme dans celui du cinéma par exemple (mais aussi, ailleurs, dans la vie de tous les jours) on est capable de se prendre très très au sérieux au point de considérer comme de la plus haute importance des faits et des événements qui, foncièrement, ne justifient pas toutes les urgences et tout le cérémonial qui les accompagnent. Il m’a semblé, que lors de cette courte rencontre imprévue, lors de cet « accident », qu’Omar Sy, malgré ses 20 millions d’entrées avec Intouchables et son statut de « superstar » , était encore bien au fait de tout ça. Et c’est selon moi une très bonne nouvelle.

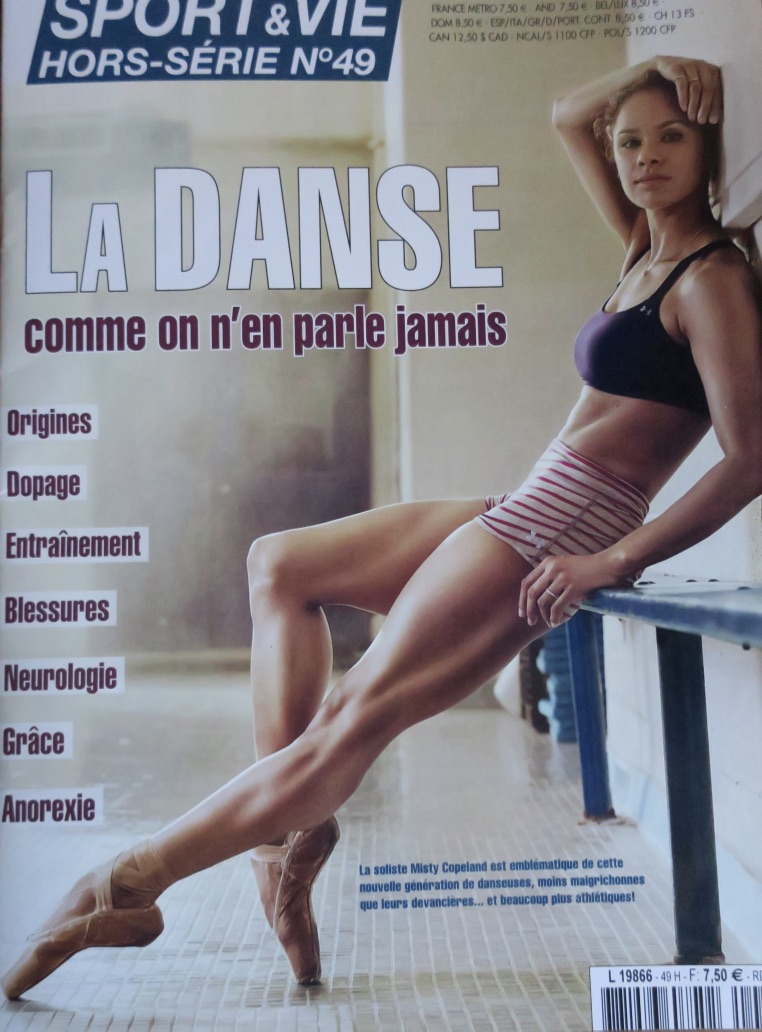

Et, j’ai aussi aimé, pour cet article, autant que possible, me tourner en dérision quitte à me ridiculiser, afin de me mettre au service du rire et du sourire. Car, si Pina Bausch a pu dire : « Dansez, dansez ! Sinon, nous sommes perdus ». Je sais depuis longtemps que pouvoir rire de soi est aussi un très très bon moyen de faire sourire et de faire rire mais aussi de se retrouver.

Pour cela, meilleurs vœux, Omar ! Et, bien-sûr, meilleurs vœux, chers lecteurs !

Si cet article vous a plu, touché, et qu’il vous semble qualifié pour faire du bien à quelqu’un que vous connaissez, partagez-le. Même si je n’en parle pas, c’est ce que je souhaite à mes articles.

Franck Unimon, ce vendredi 11 janvier 2018.

.

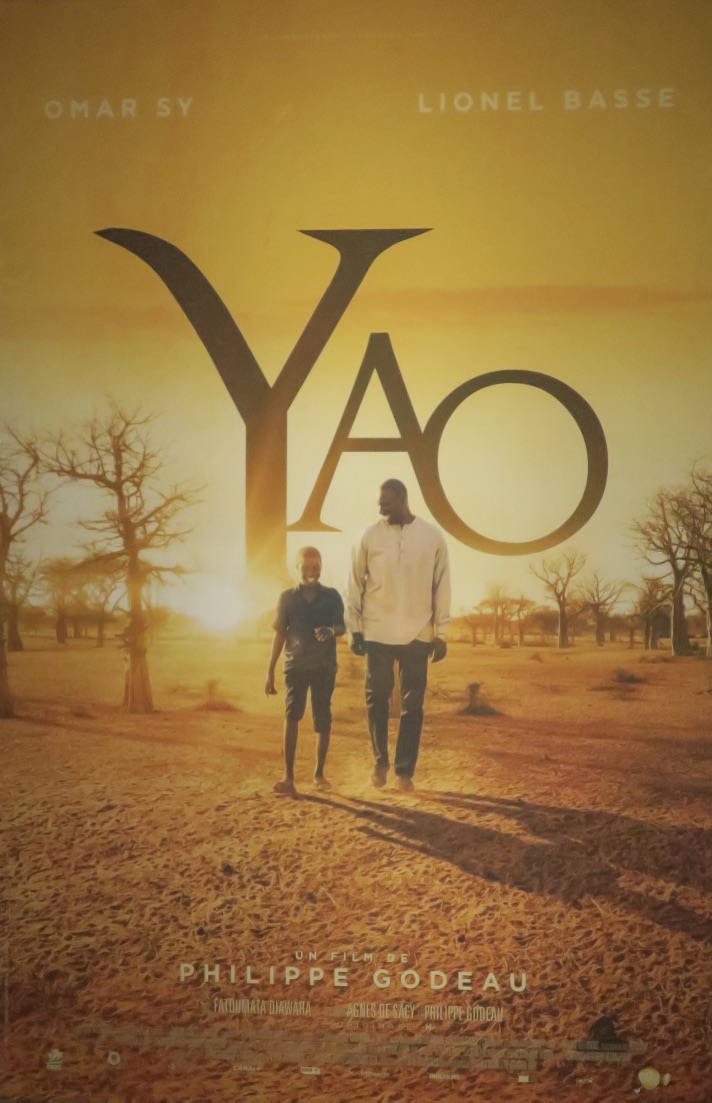

Yao un film de Philippe Godeau sorti le 23 janvier 2019.

Yao un film de Philippe Godeau sorti le 23 janvier 2019.

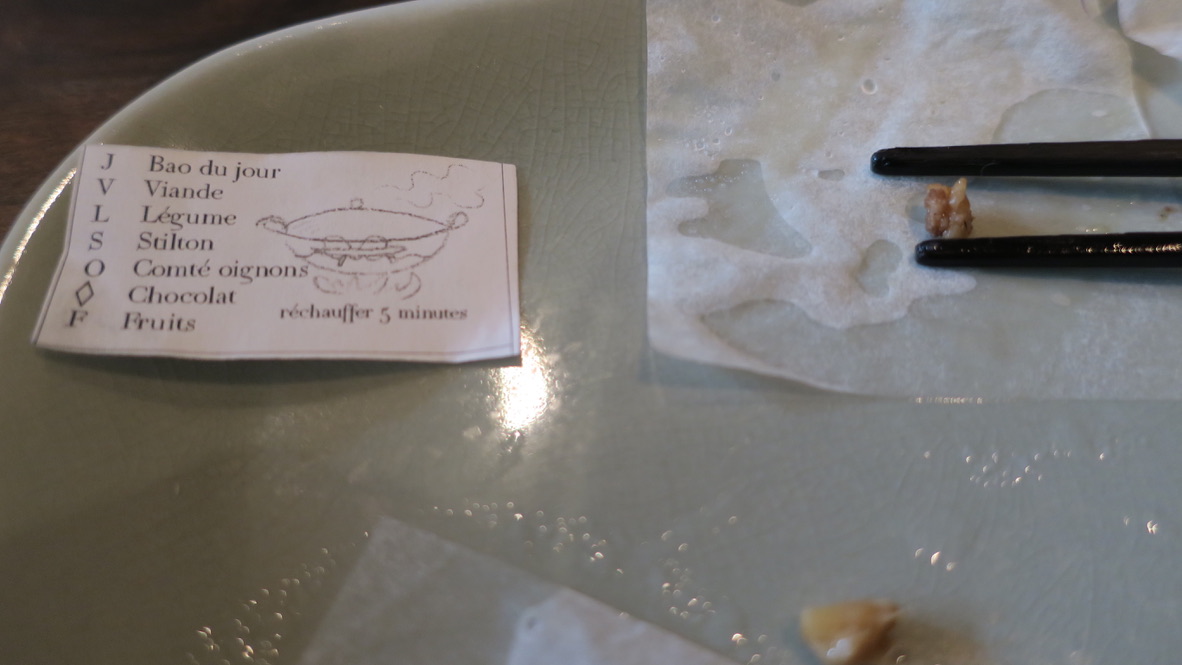

Mais ça se déguste. Comme le sourire de la serveuse qui est apparu.

Mais ça se déguste. Comme le sourire de la serveuse qui est apparu.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun.