Saint Omer, un film d’Alice Diop sorti au cinéma ce mercredi 23 novembre 2022.

Chaque crime nous rappelle que nous restons au bord de l’abîme. Nous avons beau courir.

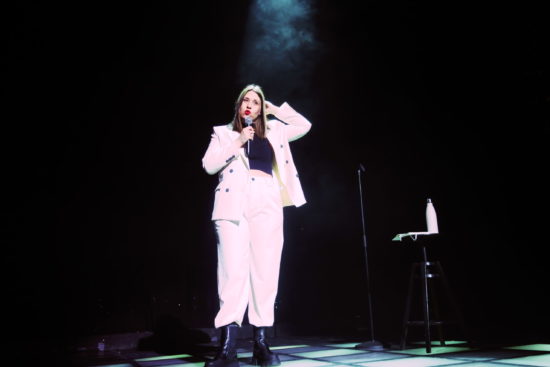

On comprend donc, facilement, que pour écrire le scénario de Saint Omer, sa première œuvre de fiction, la réalisatrice Alice Diop ( La Mort de Danton, La Permanence, Nous ) se soit entourée de sa monteuse Amrita David et de l’écrivaine Marie Ndiaye.

Puisque Saint Omer relate le procès d’un fait divers où, en 2015, une mère avait « déposé » en pleine nuit sa fille de 15 mois au bord de la mer à Berck sur Mer, provoquant ainsi sa mort par noyade.

Saint Omer est d’abord un film de femmes. Un film où tous les premiers postes sont occupés par des femmes :

La réalisatrice, les scénaristes, la mère infanticide Laurence Coly, le personnage principal et double de la réalisatrice, les mères de Laurence Coly comme du personnage principal (Rama), la juge, l’avocate de l’accusée…

A cette sorte de solidarité féminine ou de sororité, Alice Diop a ajouté les renforts de la littérature (dont Marguerite Duras et Marie Ndiaye), un travail d’archives (les femmes tondues à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des images de la vie familiale passée du personnage principal) ainsi que son intimité et son expérience de ce procès auquel elle avait assisté alors qu’elle était enceinte.

L’héroïne, Rama ( l’actrice Kayije Kagame) est ainsi romancière en plus d’être enseignante, mais a aussi du mal à accepter sa première grossesse lorsqu’elle part assister au procès de Laurence Coly, la mère infanticide.

Lorsque le réalisateur Jeff Nichols avait fait Take Shelter, la menace qu’il redoutait pour son enfant à venir était extérieure. En cela, Nichols avait peut-être mis en scène une expérience et une peur plutôt masculines face à une naissance à venir. Par ailleurs, Jeff Nichols, sans que cela soit un reproche de le souligner, est un homme blanc dans un monde de blancs.

Alice Diop, elle, nous parle en peurs intérieures. Elle a réalisé Saint Omer en devenant ou après être devenue mère pour la première fois, d’un enfant métis, en étant une femme noire dans un monde de blancs, à commencer par la France.

Je me rappelle que dans Nous, si je ne me trompe, elle nous avait appris que son père, parti du Sénégal pour venir travailler et résider en France et qui y avait vu naître ses enfants, avait accusé le coup en silence lorsqu’elle l’avait informé qu’elle avait l’intention de faire sa vie en France.

Il y avait donc pour Alice Diop au moins deux contraintes personnelles de taille à devenir mère en France. D’une part, l’incertitude concernant l’avenir lorsque l’on est une femme noire en France. Déjà, être une femme, en soi, reste une situation ou un état qui expose à certaines violences ne serait-ce que dans le monde du travail. D’autre part, être noire, rajoute à cette incertitude.

Ensuite, il y avait le fait, pour elle, de contredire le souhait de son père.

Et, sans doute devrais-je aussi rajouter (j’ai tendance à l’oublier du fait de sa réussite en tant que réalisatrice) qu’Alice Diop a eu aussi à faire ou a sans doute à faire avec la contrainte initiale d’avoir grandi dans un milieu de classe moyenne en banlieue parisienne, à Aulnay Sous Bois. Par là, je fais allusion aux codes sociaux à intégrer qui ont sans doute été différents de ceux qu’elle connaissait (et qu’elle connaît) lorsqu’elle s’est lancée dans une carrière dans le cinéma qui compte parmi beaucoup de ses intervenants des personnes d’un milieu socio-économique et ou culturel plutôt élevé ou favorisé.

Le Fait divers

Lorsqu’arrive ce fait divers d’une mère infanticide, très vite, qu’Alice Diop devine être d’origine sénégalaise, tout comme elle, elle est enceinte pour la première fois de sa vie. La réalisatrice l’explique au moins dans cette interview que l’on peut lire dans le journal Libération sorti ce mercredi 23 novembre.

Toujours dans cette interview, Alice Diop explique aussi avoir été particulièrement attirée par ce fait divers. Ce qui est contraire à ses habitudes, elle qui prise assez peu ce genre d’événements.

Ce fait divers la décide à se rendre au procès contre l’avis de son compagnon et sans rien en dire à quiconque par ailleurs. Elle est alors sans projet de film sur le sujet à cette époque.

Une expérience hors normes

Pour le peu que j’arrive à en connaître, la grossesse est une expérience hors normes mais aussi hors morale. Il existe bien des injonctions morales ou sociales qui dictent ce qu’une femme et un homme devraient faire ou ressentir lors de ces expériences et de ces étapes de la vie. Mais, dans les faits, cela peut se passer autrement. Une femme alors qu’elle est enceinte, peut être ambivalente et avoir des idées de mort. Certaines psychoses se déclarent aussi lors de la grossesse. On parle alors de psychose puerpérale.

Saint Omer raconte aussi ça. Comment une femme, éduquée, brillante intellectuellement, très câline avec des enfants qu’elle avait pu garder pendant deux à trois ans, peut, « in fine », dissimuler autant que possible sa grossesse, accoucher seule, prendre un train, réserver une chambre d’hôtel, puis, en pleine nuit, équipée d’une lampe frontale, partir déposer son enfant au bord de la plage alors que la marée monte.

Dans son interview, toujours dans le journal Libération de ce 23 novembre 2022, Alice Diop dit que la journaliste du journal Le Monde qui avait écrit sur ce fait divers s’est reprochée a postériori d’avoir écrit que cette mère avait « déposé » son enfant. Et qu’elle aurait dû écrire « Noyé ». Alice Diop précise dans l’interview que si cette journaliste avait écrit « Noyé son enfant », qu’il n’y aurait pas eu de film.

Un procès est aussi une expérience qui peut s’avérer être hors normes. Mais Saint Omer n’est pas le procès d’une grossesse.

Film de femmes et ouvertement en faveur d’une meilleure représentation des Noirs dans le cinéma français (Rama, le personnage principal, est enseignante et plutôt taciturne, ce qui nous change de la femme de ménage ou de la doudou rigolote), Saint Omer laisse également place à certaines réminiscences traumatiques.

La première fois que Laurence Coly ( l’actrice Guslagie Malanda), l’accusée, est emmenée à la cour, et attachée dans le dos, pour le début de son procès, il m’a été impossible de ne pas penser à l’esclavage. Pendant quelques secondes, avant que la juge ne prenne la parole, Laurence Coly fait alors penser soit à la femme esclave que l’on va vendre ou à celle que l’on va livrer à la vindicte publique.

Mais Alice Diop avait prévenu dès le début de son film, avec ces images des femmes tondues à la libération et ce commentaire qui dit que « Les héros (donc des hommes) » qui tondent ces femmes sont des « héros sans imagination ». Diop nous dit que si ces femmes ont commis l’irréparable, qu’il y a une autre façon de s’y prendre avec elles qu’en procédant à cette humiliation publique qui laissera en elles une « flétrissure ».

Saint Omer cherche donc à comprendre cette mère infanticide plus qu’à la bannir.

La Puissance féminine

Pour cela, j’avais déjà commencé à en parler, je comprends qu’Alice Diop ait eu besoin de deux autres personnes avec elle pour le scénario et le portrait de cette femme. D’un côté, Amrita David, sa monteuse depuis plusieurs films. Et Marie Ndiaye, l’écrivaine, mais aussi mère, je crois, de deux enfants également métis et l’aînée (12 ans les séparent) de quelques années d’Alice Diop.

Selon moi, cette mère infanticide, d’après ce que j’en vois dans Saint Omer ,est psychotique. Pour sa froideur, pour sa façon de parler de sa fille comme d’un objet fonctionnel ou une mécanique. Pour sa manière de faire plus que d’être ou de vivre.

Je remarque aussi que cette mère se sépare de sa fille lorsqu’elle a quinze mois, soit, lorsque celle-ci commençait peut-être à marcher et, donc, à devenir autonome et à pouvoir commencer à se séparer d’elle.

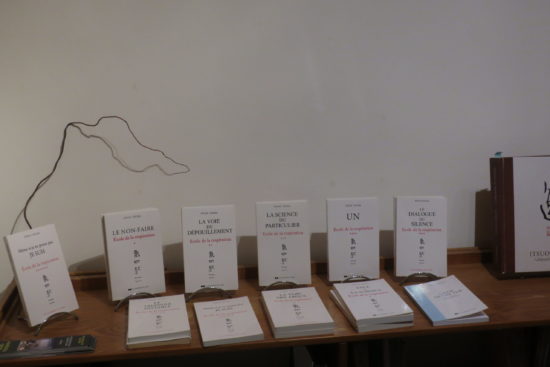

Avec Marie Ndiaye, cette femme devient quelque peu une femme puissante. Je me trompe peut-être en écrivant ça. Peut-être ou sans doute que cette idée de puissance provient-elle des trois femmes scénaristes. Mais, avant même de savoir que Marie Ndiaye avait participé à l’écriture du scénario, j’ai trop senti cette empreinte ou ce « label » de la puissance de Marie Ndiaye sans avoir pour autant lu un seul de ses livres.

Sûrement parce-que s’il peut y avoir une certaine forme de puissance, dans le fait, pour cette femme, d’aller à l’encontre de l’entendement : exposer ou offrir son enfant à la mort.

Pour moi, la puissance est avant tout ou doit être avant tout destinée à la vie. Je sais bien que c’est faux : il est bien des puissances qui s’exercent sur autrui et plutôt au bénéfice de la destruction et de la mort. Et pas seulement dans Harry Potter et Black Panther….

Alors, je dirais que j’ai du mal avec cette « puissance » attribuée à cette mère et à cette femme car, contrairement à Duras, citée dans le film, je ne la trouve pas sublime.

Les mères dans Saint Omer

Pour reprendre des propos du compagnon de Rama, Adrien ( l’acteur Thomas de Porquery), les mères dans le film sont plutôt « cassées ». Adrien parle alors de la mère de Rama quand il lui explique:

« Ta mère est cassée ».

Mais la mère de Laurence Coly, même si elle essaie de faire bonne figure, l’est également. Mais pas de la même façon que la mère de Rama. Si la mère de Laurence Coly reste sûre de son fait comme de la bonne éducation qu’elle a pu lui donner, la mère de Rama est plutôt une mère défaite. On a plutôt envie de ramener la première à la raison mais on « devine » que celle-ci se montrera si combattive qu’il sera sûrement impossible d’y parvenir. Alors que l’on a assez envie de prendre la seconde dans nos bras afin de tenter de la consoler. Sauf que cela est aussi impossible car cette mère reste suffisamment forte pour résister à ce réconfort et s’éloigner.

Dans Saint Omer , Laurence Coly, qui a été une enfant parfaite et une élève brillante, parle peut-être telle que ces deux mères auraient certaines fois voulu le faire si cela avait été possible pour elles dans un monde d’hommes. Saint Omer nous suggère peut-être que pour que la parole soit donnée aux femmes, dans notre monde d’hommes, qu’il leur faut d’abord passer par le crime.

Personne ne cherche à entendre ou à savoir ce que pense ou ressent une élève brillante et sans histoire. Comme personne ne cherche à savoir ce que pense ou ressent la mère de Rama, lorsque dans le film, parée de ses bijoux et de sa belle robe et apparaissant comme une femme brillante et parfaite, grosse de sa tristesse que seule l’enfant Rama vit et perçoit, elle apporte un repas de réjouissance pour les convives attablés.

Le seul trait d’humour, involontaire et « forcément » très noir, du film intervient lorsque Laurence Coly raconte qu’une fois arrivée à Saint Omer, c’est une femme, « guide touristique », qui lui a appris où se trouvait la mer. J’essaie d’imaginer un peu, sans y arriver, l’effroi de cette guide après la nouvelle de l’infanticide. Cette guide était peut-être une mère ou envisageait peut-être de le devenir un jour.

Paroles d’homme

J’ai écrit au début de cet article que Saint Omer est un film de femmes. Cela est nécessaire pour tenter de rétablir certaines injustices. Mais c’est aussi le travers du film.

D’abord, j’ai du mal avec cette citation de Duras à propos de l’affaire Grégory car, pour le peu que je sais, rien ne prouve comme l’avait affirmé Duras que la mère du petit Grégory ait véritablement été l’auteure du crime.

Ensuite, en tant qu’homme, pour ma part, j’aurais plutôt tendance à fuir une femme qui ressemble à Laurence Coly. Je ne parle même pas de la mère qui a tué ou « offert » son enfant à la mer. Je parle de la psychose, de sa froideur, de sa psychorigidité…

Lorsque Luc Dumontet, son ex compagnon, parle des « jalousies » de Laurence Coly, capable d’être en colère «pendant plusieurs jours », j’imagine des scènes de jalousie aussi obstinées que brusques et incompréhensibles. Ce genre d’attitude ne me donne pas vraiment envie d’avoir une relation avec une personne pareille. Mais pour qui l’a, ce genre de relation est particulièrement difficile.

Dans le film, j’ai donc trouvé particulièrement violente cette scène où l’avocate ( Maitre Vaudenay jouée par Aurélia Petit) de Laurence Coly balance en public à l’ancien compagnon de celle-ci ( Luc Dumontet, joué par l’acteur Xavier Maly) qu’il a été d’une « grande lâcheté » !

Cette avocate, Maitre Vaudenay, commence par prévenir cet homme qu’elle n’est pas là pour le juger car la couleur de sa robe est noire et non rouge, comme celle de la juge. Puis, finalement, brusquement, Maitre Vaudenay juge Luc Dumontet ( l’ancien compagnon de Laurence Coly) en public. Pour moi, cette femme avocate tond en public l’ancien compagnon de l’accusée.

Que cet homme ait été lâche, qu’il ait préféré cacher sa relation ou disposer de cette femme et future mère infanticide, soit. Par contre, tout lui reprocher comme s’il avait eu, lui, la capacité de tenir tête à cette femme qui (là, je rejoins l’idée de sa puissance) est le contraire d’une femme docile et qui, qui plus est, est psychotique….

Cet ex compagnon que j’ai vu dans Saint Omer, lorsqu’il raconte cette période heureuse avec Laurence Coly ( l’actrice Guslagie Malanda) et leur enfant m’a beaucoup donné l’impression d’un homme qui ne savait vraiment pas avec quelle genre de personnalité il se trouvait. Et qu’il était, au fond, complètement dépassé alors qu’il vivait, lui, le grand bonheur passé qu’il raconte à la cour.

En cela, cet homme est semblable à beaucoup de personnes, femmes comme hommes, qui, peuvent connaître des moments importants avec une personne, qui, malgré ou du fait de l’intimité partagée avec elle, ignorent beaucoup d’elle. Pas une seule fois, lorsque Luc Dumontet, l’ancien compagnon de Laurence Coly témoigne, il ne prononce le mot « Psychose » ou ne semble se dire, ou comprendre, que celle-ci puisse avoir eue une personnalité « un peu » pathologique.

Et, un homme qui raconte, comme cet ex compagnon le fait, qu’un homme de son époque ne s’occupe pas des enfants ou ne sait pas s’en occuper, va spontanément s’en remettre à la femme et à la mère pour cela, ne me paraît pas être un homme lâche. C’est un homme limité, archaïque ou dépassé, si l’on veut. Mais pas plus lâche que bien d’autres.

Je le pense d’autant plus qu’assez régulièrement, je m’interroge à propos de certaines personnalités ( masculines) en essayant de les imaginer en train de s’occuper de leurs enfants, bébés. Et, j’ai quelques fois bien des doutes- fondés ou infondés- concernant leurs capacités de «nursing » : se lever en pleine nuit lorsque bébé pleure, changer sa couche, préparer son biberon, lui donner son biberon, prendre bébé dans ses bras, être avec lui à la maison ou sortir avec lui, lui parler….

Si je vois Laurence Coly, l’accusée, comme psychotique, paradoxalement, je ne la vois pas « folle » comme son avocate la voit. Je crois que l’avocate de Laurence Coly se rassure beaucoup en voyant sa cliente, Laurence Coly, « seulement » comme folle. Parce-que si elle est folle, cela veut dire qu’elle est vulnérable, à soigner et à protéger. Moi, je ne crois pas que Laurence Coly soit aussi vulnérable que son avocate la voit. On a une petite idée de l’aplomb- mais aussi de la maitrise- dont elle peut être capable lorsqu’elle répond à l’avocat général ( l’acteur Robert Cantarella) qui fait beaucoup plus le poids que son ancien compagnon n’était sans doute capable de le faire dans leur intimité.

Je ne suis pas persuadé que dans le « couple » que Laurence Coly a formé avec Luc Dumontet, que celle-ci ait toujours été la personne dominée. Malgré la différence du nombre d’années, malgré la différence de statut social et de couleur de peau.

Mais il est plus facile à Maitre Vaudenay de voir l’ex compagnon de sa cliente comme un « lâche » qui a failli à ses responsabilités et, disons le une bonne fois pour toutes, comme un homme à qui il a manqué une bonne paire de couilles. Car c’est ça- en d’autres termes- que l’avocate de Laurence Coly dit à l’ancien compagnon de celle-ci.

Par ailleurs, je suis étonné que l’ex compagnon de Laurence Coly ne soit, lui, défendu par personne dans la cour.

Mais il n’y a pas que ce portrait de cet homme « lâche » et sans couilles qui m’a dérangé dans Saint Omer.

Le compagnon ( Adrien, joué par l’acteur Thomas de Pourquery) de l’héroïne est plutôt sympathique. Il a une bonne tête, c’est un zicos ( musicien) il est ouvert, poli, sociable, solide, patient, compréhensif. Mais c’est un faire valoir. Il est juste là pour arrondir les angles, pour servir de confident et de doudou rassurant lorsque Rama, l’héroïne, craque et à juste titre. A force de rester à proximité de l’abime, celui-ci finit par prendre la forme de notre visage et de notre regard.

Le compagnon de Rama serait l’homme parfait mais aussi un père attentif et présent. Mais cet homme parfait, tel qu’il est, me dérange beaucoup. Je ne vois pas très bien où se trouve l’Amour dans ce couple mixte et « moderne ». Je ne vois pas très bien ce qui donne envie à cet homme d’être avec cette femme si taciturne. Je ne vois pas très bien ce qui donne de la vie à leur relation de couple.

L’autre homme que l’on voit dans le film, c’est l’avocat général. Bon. Il fait son travail. On a donc, d’un côté, un homme lâche qui est pire qu’un pauvre type et qui n’a plus qu’à aller se suicider après s’être fait exécuter publiquement – et froidement- par l’avocate de son ex compagne. On a un homme parfait qui fait office de faire valoir. Et un homme qui fait son travail de procureur. Au suivant.

On pourrait ajouter le juge d’instruction plus ou moins raciste que l’on voit un peu témoigner et qui a ou aurait livré, clés en mains, à l’accusée sa méthode de défense. Juge d’instruction remis en cause par l’avocat général qui fait plutôt bien son travail de procureur, il me semble.

Et puis, surtout peut-être, il y a le père de l’accusée, absent au procès, au contraire de la mère. Le père qui s’est fâché avec elle lorsque celle-ci a pris la décision d’arrêter des études de droit pour faire de la philo. Le père qui a, dès lors, arrêté de la soutenir financièrement et moralement. Poussant ainsi sa fille à trouver des solutions pour s’en sortir économiquement.

Il y a aussi le père disparu de Rama.

Enfin, il y a les femmes, les enfants et les hommes migrants qui se noient en mer en essayant de la traverser. Des personnes que l’on ne voit pas, que l’on ne rencontrera pas, et qui, pour certains, tombent dans les filets des nombres dont on déverse de temps à autre le contenu en nous apprenant que tant de personnes sont mortes en mer, après que les flotteurs de leur embarcation se soient dégonflés comme, récemment, avec le Viking Océan, entre l’Angleterre et la France. Si l’on peut faire à peu près tout dire au « personnage » incarné par Laurence Coly ou lui prêter une bonne partie de nos projections, de notre attraction comme de notre répulsion, selon ce qu’elle nous inspire, les circonstances de la découverte du cadavre de la petite Lily sont néanmoins relatées dans Saint Omer par la juge et Présidente ( l’actrice Valérie Dreville). C’est un pêcheur qui découvre le cadavre et qui croit, au départ, qu’il s’agit du corps d’un enfant migrant.

On peut penser que Laurence Coly avait tout pour réussir. Qu’elle était du bon côté de la mer comme on peut être dans le bon quartier d’une ville, à la bonne époque, dans la bonne école, et réunir les meilleures conditions qui soient pour réussir en étant la même personne. Le film Atlantique de Mati Diop peut aussi, un moment, se profiler dans l’horizon de notre mémoire.

Car on peut considérer que réussir à bien accoucher revient à bien traverser la mer pour se retrouver du bon côté de la vie- et, qu’alors que le plus dur a été accompli, que Laurence Coly, elle, en quelques minutes, détruit ce pour quoi d’autres vont prendre tous les risques, voire mourir, sans l’obtenir. Traverser la mer, obtenir une meilleure vie. Donner la vie. Laurence Coly s’en détourne car, pour elle, la Sénégalaise partie en France poursuivre des études supérieures, cela lui rendra la vie plus facile…

L’accusée est décrite à la fin du film, par son avocate, comme une « femme fantôme ». Mais, pour moi, les hommes aussi sont des fantômes dans cette histoire. Mais aussi dans ce film.

J’ai aussi été perplexe devant les pleurs de l’accusée à la fin du film. Les pleurs.

Les pleurs et les femmes

J’espère que l’on ne va pas essayer de se convaincre que parce-que cette accusée pleure à la fin du film, qu’elle en est plus humaine. Ou qu’elle rejoint enfin, le cercle des êtres humains. Et qu’il y a donc de l’espoir pour la personne qu’elle est en tant qu’être humain. Laurence Coly n’a jamais cessé d’être humaine. Mais son humanité menace la nôtre.

Je me demande la raison pour laquelle l’accusée pleure à la fin du film. Elle peut avoir été réellement émue. Elle peut, aussi, pleurer parce-que son avocate, par sa plaidoirie, plus brillante que les suggestions faites par l’instruction plus ou moins raciste, lui indique ainsi comment se comporter. L’accusée pleure au bon moment. Ce qui pourrait inciter à penser qu’elle véritablement des «nôtres». Sauf que même sans pleurs, elle était déjà des « nôtres ».

Dans Saint Omer , Alice Diop nous montre une femme qui a déposé son enfant devant la mer. Devant cette femme, je dépose mes doutes. Devant le film, je suis partagé mais je suis content qu’il existe et qu’il ait eu des prix. Les acteurs jouent bien. L’actrice Guslagie Malanda ( Laurence Coly) se détache. Mais j’ai aussi beaucoup aimé le jeu de l’acteur Xavier Maly ( Luc Dumontel) car bien jouer «un lâche » est un exercice plutôt difficile.

Franck Unimon, ce jeudi 24 novembre 2022