Les Cinquante Temps de Marmottan

C’est venu avec le temps.

De temps à autre, dans une œuvre ou parce-que nous sommes les porte-frontières d’une certaine « curiosité », nous parviennent quelques informations sur des systèmes et des planètes éloignées. Des endroits et des histoires survenues avant nous, qui nous survivront, et où nous n’avons pas le souvenir ou l’expérience d’avoir jamais mis les pieds.

Nous entendons alors parler de cycles, de satellites en orbite, de révolutions autour du soleil, de conditions particulières et hors normes qui seraient pour nous, les communs des mortels, impossibles à vivre ou à approcher.

A moins de l’imaginer.

Marmottan m’a peut-être fait cet effet-là. Parce-que je ne savais pas ce que je savais. Parce-que, pour savoir, il faut partir un peu de soi.

Partir un peu de soi : Qui est Marmottan ?

Marmottan a fêté ses cinquante ans l’année dernière, en décembre 2021.

Qui est Marmottan ?

Pendant des années, pour moi, Marmottan était un personnage à part entière de l’Histoire de la Psychiatrie.

C’était aussi un nom : Olivenstein.

Lorsque j’ai commencé à travailler de manière établie en psychiatrie à Pontoise, en 1992-1993, Olivenstein était encore vivant.

Infirmier Diplômé d’Etat en 1989, en 1992, j’avais décidé de rompre avec les services de soins généraux (médecine, chirurgie…) ainsi qu’avec une certaine culpabilité de les quitter.

Parce qu’être un véritable infirmier, cela consistait à se rendre utile dans les services de soins généraux. A être capable de performer, de faire et de répéter quelque chose de concret et d’immédiatement vérifiable :

Poser des perfusions, poser des sondes urinaires, faire des pansements et des prises de sang. Transfuser. Faire, poser, reproduire. Surveiller. Réaliser les prescriptions.

Mais aussi : se taire. Suivre. Subir. Exécuter. Obéir.

Après trois années de tentatives variées dans les services de soins généraux ou soins somatiques, par intérim, ou par vacations, jusqu’à Margate, en Angleterre, durant pendant un mois, la psychiatrie adulte avait fini par réapparaître, de façon idéalisée, comme étant plutôt l’opposé.

Comme une expérience qui m’avait plu.

En psychiatrie, j’avais le sentiment d’être moi-même. De me réunifier. De me retrouver. De me reconstituer. De me découvrir. Et cela m’étonnait que ce métier d’infirmier qui, depuis ma formation, avait sans scrupules piétiné mes théories de lycéen pour me décharger dans la benne du monde du travail et de celui des adultes devienne….agréable. Tant dans mes relations avec les patients qu’avec plusieurs de mes collègues plus âgés et majoritairement diplômés en soins psychiatriques.

Ma rencontre avec ce service de psychiatrie adulte en tant qu’infirmier, alors que j’avais 24 ans, a selon moi décidé de la continuité de ma carrière. Je crois encore que sans cette expérience en tant qu’infirmier, dans ce service de psychiatrie adulte où j’avais effectué un stage lors de ma troisième année d’étude d’infirmier, que j’aurais trouvé en moi la ressource de changer de métier.

Aujourd’hui, en 2022, certaines personnes ont « besoin » d’un livre comme Les Fossoyeurs de Victor Castanet pour apprendre que les conditions de travail dans les établissements de santé peuvent être de plus en plus épouvantables. Alors que pour moi, dès mes études d’infirmier entre 1986 et 1989, le travail d’un infirmier dans les services d’hospitalisation de soins généraux s’apparentait déjà beaucoup à du travail à la chaine, comme sur les chaines de montage dans une usine.

On peut aimer « ça » par tempérament ou à un moment de sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque l’on aime ou que l’on veut que « ça bouge ». Lorsque l’on ne supporte pas d’être là à « rien faire ».

Sachant que pour certains, le fait d’écouter et de penser ; ou d’apprendre à penser par soi-même ou de prendre du temps face à quelqu’un d’autre qui se comporte ou se présente de manière « étrange», « bizarre », « anormale », « incompréhensible » voire « dangereuse » pour lui même ou pour autrui, c’est ne « rien faire ».

Un DJ décédé l’année dernière ou l’année précédente, a écrit dans un livre quelque chose comme : « En fait, j’ai commencé à détester tout ce qui pouvait m’empêcher ou empêcher de danser ».

Hé bien, pour ma part, j’ai commencé à travailler en psychiatrie et eu besoin d’y travailler car, à 24 ans, j’avais commencé à détester tout ce qui pouvait m’empêcher de penser. Sauf qu’alors, je ne pouvais pas l’exprimer de cette manière. Il n’y a qu’aujourd’hui que je peux l’écrire comme ça. Presque trente ans plus tard. C’est venu avec le temps.

Un certain apprentissage de la psychiatrie et de la Santé Mentale

Au lycée, j’aimais apprendre. J’aimais aussi comprendre ce que j’apprenais. Le par cœur sans compréhension de ce que j’apprenais m’était insupportable y compris lorsque je le voyais chez les autres.

Mes études d’infirmier en soins généraux ont été très éprouvantes. Intellectuellement, je trouvais assez peu mon compte. Ni en stage, ni lors des cours théoriques. Et je devais apprendre des notions médicales vers lesquelles, spontanément, je ne serais jamais allé. Mais impossible de faire autrement car, pour pouvoir protéger et sauver des vies, il faut bien apprendre certaines notions de l’anatomie et de la physiologie. Et, pour me sauver de la déchéance du chômage et gagner ma vie, il me fallait trouver un emploi.

J’ai donc dû ingurgiter des connaissances par cœur durant ces études d’infirmier. Des connaissances dont nos propres monitrices nous ont dit un jour que nous n’en retiendrions qu’à peu près « dix pour cent ». Fort heureusement, j’ai rencontré dans mon école d’infirmières des personnes qui, humainement, m’ont fait du bien. Dont une amie avec laquelle je suis toujours en contact.

J’ai appris à travailler en psychiatrie en partant de moi. En vivant des situations. En regardant et en écoutant faire. En me trouvant des modèles parmi mes collègues. En discutant avec des collègues en lesquels j’avais confiance. En les interrogeant. En gambergeant. En faisant des erreurs et en m’en rappelant. En lisant certaines fois à droite ou à gauche. Mais pas toujours des ouvrages ou des articles réservés à la psychiatrie.

Je n’ai pas appris la psychiatrie par cœur. Et j’ai beaucoup de mal avec ces professionnels capables de vous réciter par cœur certaines théories psychanalytiques et autres, si, par ailleurs, je les trouve ou les pressens « mauvais » en situation clinique.

Mais il y a bien évidemment certaines connaissances théoriques et autres à mémoriser. Que ce soit concernant certains effets possibles des traitements ou à propos de certaines attitudes à savoir éviter ou à développer en soi.

Entendre parler de Marmottan

J’ai appris des autres. Et je continue d’apprendre des autres chaque fois que c’est possible.

C’est comme cela que j’ai entendu parler de Marmottan, je pense, dans les années 90. J’avais entendu parler de Francis Curtet au collège, en 3ème, par ma prof de Français. Mais je n’avais pas retenu qu’il avait un rapport avec Marmottan.

Marmottan, pour moi, faisait partie de ces services emblématiques de la psychiatrie en France. Avec le CPOA, la clinique de La Borde, les UMD…

Et lorsque j’écris « emblématiques », cela signifie que ces endroits se distinguaient des services de psychiatrie traditionnels. Il s’y déroulait quelque chose de particulier. D’assez hors norme. Je croyais même que Marmottan était en quelque sorte un hôpital à lui tout seul. Et le savoir me suffisait et m’a suffi pendant longtemps.

Jamais, dans les années 90, je n’ai fait la moindre démarche afin d’en savoir plus sur Marmottan, situé rue Armaillé, pas très loin des Champs Elysées où je pouvais me rendre assez facilement. Ne serait-ce que pour aller au cinéma ou pour me rendre au Virgin Megastore qui existait encore.

Aujourd’hui, je crois avoir choisi d’aller travailler en psychiatrie pour ne pas devenir fou. Mais, aussi, pour mieux comprendre ma propre folie. Et mieux comprendre d’où elle venait. Certains ont peur d’aller travailler en psychiatrie pensant que cela va les perturber irrémédiablement. Et cela peut en effet perturber, ou plutôt déstabiliser, la conscience comme les connaissances que l’on a de soi que d’aller travailler dans un service de psychiatrie :

Nos certitudes, nos croyances, nos apparences, aussi, peuvent se retrouver contestées ou abattues face aux divers miroirs de la psychiatrie. Surtout lorsque l’on ne « fait rien » et qu’il devient plus difficile de se fuir, et de fuir nos propres pensées, émotions et sentiments, dans une certaine activité frénétique. Il peut être plus facile de couler dans du mouvement certaines émotions et certaines pensées plutôt que de les laisser remonter jusqu’à affluer à la surface de soi. Surtout si l’on a une image et une de soi monstrueuse ou désastreuse.

Et, aujourd’hui, je crois avoir décidé, à un moment donné, d’avoir tenté de travailler à Marmottan parce-qu’il y a des années que je crois que, de même que j’aurais pu être un psychotique hospitalisé en psychiatrie, j’aurais aussi pu devenir une personne dépendante à des substances. Mon histoire personnelle, selon mes croyances, aurait pu me faire converger vers ce genre d’état. Or, à ce jour, même si j’ai pu redouter de devenir addict à des substances, plus que de devenir psychotique, cela n’est pas arrivé.

J’ai côtoyé et rencontré des personnes qui ont connu des dépendances dès l’enfance (l’alcoolisme d’un oncle plutôt bien toléré dans la famille ) puis ensuite à l’adolescence et adulte. Des personnes dont j’ai pu être proche (une ex qui avait besoin de fumer cinq à dix joints par jour) ou moins. Cependant, j’étais le « Suédois » de service comme m’avait affectueusement surnommé un ami infirmier psy, ancien héroïnomane, et assez porté sur la boisson festive. Sobre, dans la maitrise ou le contrôle permanent selon l’analyse que l’on en fait.

Sobre, oui, en ce qui concerne les substances. Mais pas pour d’autres addictions.

Addictions sans substance

Lorsque j’ai postulé pour travailler à Marmottan, j’étais sûr de moi. J’allais être pris. J’avais des années d’expérience en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie. J’étais un homme. Et je savais, pour être passé auparavant à Marmottan et y avoir discuté avec certains professionnels qui y travaillaient alors, qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une expérience en tant que consommateur de substances ou en addictologie pour y être embauché comme infirmier. Marmottan recrutait des profils divers. Cependant, il y avait des règles très strictes à Marmottan sur certains sujets.

Tout comportement violent ou considéré inacceptable ( relations sexuelles…) , toute consommation de substance dans le service ou tout propos homophobe vaudrait exclusion de ce service ouvert. Cela me convenait.

Pourtant, je n’ai pas été retenu pour le poste. De mon entretien, dans la bibliothèque, face à deux médecins et à la cadre de pole d’alors, je me rappelle entre-autres de cette question posée par Mario Blaise, déjà médecin chef de Marmottan :

« Avez-vous des addictions ? ».

Pour toute personne un peu formée ou sensibilisée aux addictions, c’est une question banale. Comme demander l’heure à quelqu’un. La réponse est facile.

Pourtant, j’ai répondu « superbement » :

« Non, je n’ai pas d’addictions ! ». J’étais sûr de moi. Bien qu’un peu décontenancé, et aussi un peu mal à l’aise, j’étais sûr de moi. Je n’avais pas d’addictions. Pas de ça avec moi ! J’étais le « Suédois ». Celui qui, au milieu de personnes dans un état d’ébriété avancé, ou qui, face à quelqu’un qui fumait son joint, ne se sentait pas incommodé. Celui qui ne faisait pas de cauchemars après avoir « frayé » avec des patients psychotiques….

Pour moi, addictions rimait encore exclusivement, consciemment, avec les substances. J’avais pourtant bien compris que, dans ma propre vie, certaines situations contraignantes ou douloureuses avaient pu se répéter ou pouvaient encore se répéter sans que je parvienne véritablement à m’en débarrasser. Mais je n’avais pas encore fait le rapprochement. Pour moi, à ce moment-là, les addictions avaient plus à voir avec leur forme la plus visible physiquement mais aussi la plus renommée et la plus condamnée moralement et pénalement :

Les addictions avec substances.

Cette nuit encore, alors que je finissais d’écouter un podcast dans lequel témoigne une jeune Française qui, sous l’effet d’une radicalisation islamiste, est partie vivre dans l’Etat Islamique en Syrie en 2013, ma bévue m’est à nouveau apparue évidente. Lorsque celle-ci a parlé de « cage ». Cette jeune femme, dans ce podcast qui comporte quatre épisodes, raconte comment, pour elle, partir en Syrie, avait d’abord été un moyen de quitter la cage dans laquelle elle se trouvait dans sa famille. En espérant trouver mieux ailleurs. En rencontrant quelqu’un, à un moment donné de sa vie, qui lui a promis le meilleur en Syrie en venant vivre dans l’Etat Islamique. Cette rencontre aurait pu être un proxénète, une mère maquerelle, un dealer. Pour elle, cette rencontre a été une personne qui l’a séduite. Cela a été rapide et facile.

Car elle était « disponible » pour ce genre de rencontre à cette période de sa vie. Parce-que cette croyance idéologique collait bien, à cette période de sa vie, avec son patrimoine personnel et culturel. Et que cette croyance idéologique, mais aussi cette fuite en Syrie, lui apparaissaient être la bonne décision.

Cette jeune femme, devenue mère en Syrie est revenue en France six ans plus tard ( en 2019). Et s’est officiellement détournée de cette croyance islamiste. Elle a pu dire qu’en quittant la France et sa famille, elle avait finalement quitté une cage pour une autre cage. Mais aussi que partir de chez ses parents était la « bonne décision » mais que la destination choisie était « mauvaise ». Elle s’en est rendue compte une fois sur place, en Syrie.

Je me suis dit que c’est exactement ce qui peut se passer pour une personne dépendante avec une substance. Même si on peut chercher une substance avant tout pour le plaisir. Le mot plaisir a été prononcé lors du cinquentenaire de Marmottan.

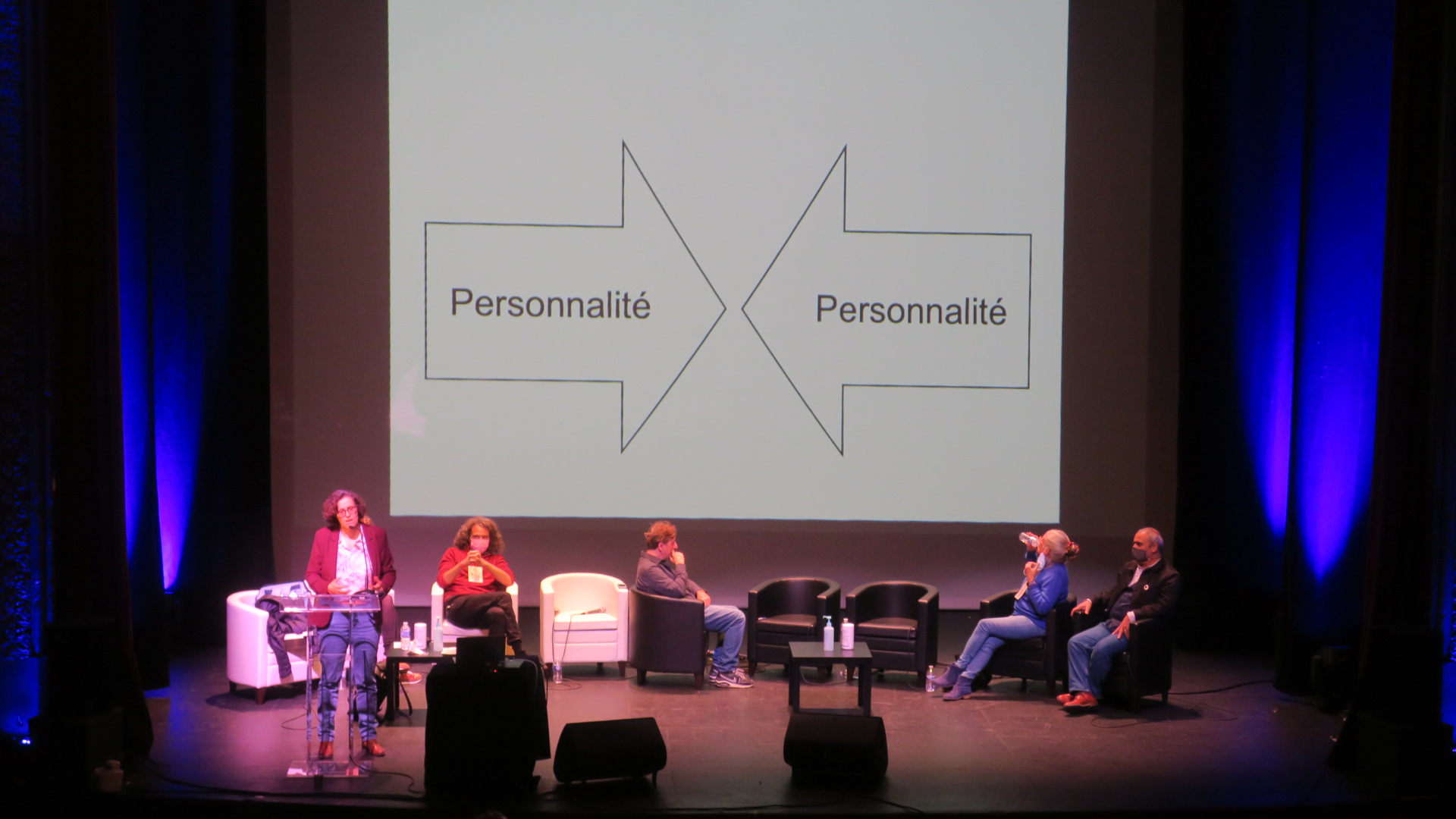

Au début, c’est très bien, c’est merveilleux, c’est exceptionnel, on vibre. La suite est moins agréable. Rencontre. Personnalité. Cage. On peut remplacer le produit par une croyance ou par une pratique lorsque l’on parle d’addiction.

Il y a sûrement d’autres raisons que mon « incapacité » à répondre favorablement à cette question sur « mes » éventuelles addictions pour expliquer mon échec à cet entretien lorsque j’ai postulé pour Marmottan. Comme le simple fait d’avoir envie ou non de travailler avec moi ou de se sentir à l’aise en ma présence. Mais mon ignorance hardie, bien qu’assumée car j’ai ouvertement dit que je ne connaissais pas grand chose dans le domaine des addictions, m’a peu aidé à convaincre de m’embaucher. Puis, par la suite, devant ces échecs ( j’ai postulé trois fois), j’ai développé une ambivalence à l’idée de travailler à Marmottan. Peut-être une ambivalence qui peut se retrouver chez toute personne envers son addiction.

Chaque fois que je suis retourné travailler en remplacement à Marmottan, je m’apercevais que je me sentais suffisamment approprié : je ne regardais pas ma montre en étant pressé que ça se termine. Tout en sachant que j’avais beaucoup à apprendre. Je m’y sentais suffisamment bien. Pourtant, il m’est aussi arrivé de me dire que ce n’était pas pour moi. Que je n’étais peut-être pas fait pour y travailler. Que j’allais me faire rouler dans la farine. Ou que je ne saurais pas conseiller ou accompagner comme il se devait certains patients. Que je ne saurais pas leur répondre.

Marmottan, le service spécialisé dans le traitement des addictions

J’ai néanmoins eu la chance de venir faire des remplacements, avant et après ma postulation à Marmottan, à peu près une quinzaine de fois en tant qu’infirmier. Et, lorsque j’écris Marmottan, car il faut le préciser, je parle bien-sûr du service spécialisé dans le traitement des addictions.

Parce-que si le service spécialisé (hospitalisation et accueil) dans les addictions est connu sous le nom de Marmottan, Marmottan est aussi un endroit où se trouvent un CMP pour patients adultes où se trouve une consultation pour adultes pédophiles. Ainsi qu’un hôpital de jour de psychiatrie adulte. Deux services (le CMP et l’hôpital de jour) qui sont indépendants du service consacré au traitement des addictions. Même si ces deux services (le CMP adulte et l’hôpital de jour) sont aussi situés dans le même bâtiment, rue Armaillé dans le 17 ème arrondissement de Paris.

Il y a aussi le musée Marmottan qui se trouve à côté. Un musée bien référencé que l’on peut visiter et qui n’a rien à voir avec le service.

Le Marmottan dont je parle, initialement, faisait partie de l’hôpital psychiatrique Perray-Vaucluse. Hôpital par lequel j’ai été recruté en juillet 2009. C’est à cette occasion que j’ai compris que « le » Marmottan dont j’avais entendu parler depuis des années était un service. Et que ce service faisait partie du même hôpital que celui qui m’employait.

Lorsque l’on parlait de grands établissements psychiatriques en région parisienne, les établissements hospitaliers auxquels je pensais principalement étaient :

Maison Blanche ; Ville-Evrard ; Ste-Anne ; Voire Villejuif ou Paul Guiraud.

J’ai découvert l’existence du groupe hospitalier psychiatrique Perray-Vaucluse tardivement. Et par hasard. Vers la fin des années 2000. Il y a une explication géographique à cette ignorance. L’Etablissement Perray-Vaucluse est situé dans l’Essonne. Soit dans un département où je n’ai jamais eu d’attache ou de domiciliation. Puis mon ignorance culturelle, comme celle de mes collègues, de la Psychiatrie a fait le reste. J’ai connu la psychiatrie de Pontoise parce-que j’habitais à Cergy Pontoise durant mes études d’infirmier et que j’y résidais encore lorsque j’avais commencé à y travailler en psychiatrie adulte.

L’hôpital psychiatrique Perray-Vaucluse, comme les autres, est au moins centenaire. Absorbé par Maison Blanche il y a quelques années, il fait désormais partie du GHU Paris Ste Anne qui comporte la fusion des établissements Perray-Vaucluse, Maison Blanche et Ste Anne. Soit un ensemble de services intra-hospitaliers mais aussi extra-hospitaliers de santé mentale ( psychiatrie adulte, addictions, soins généraux ou somatiques, pédopsychiatrie…).

Marmottan/ Olivenstein/ Personnalité/ Antipsychiatrie

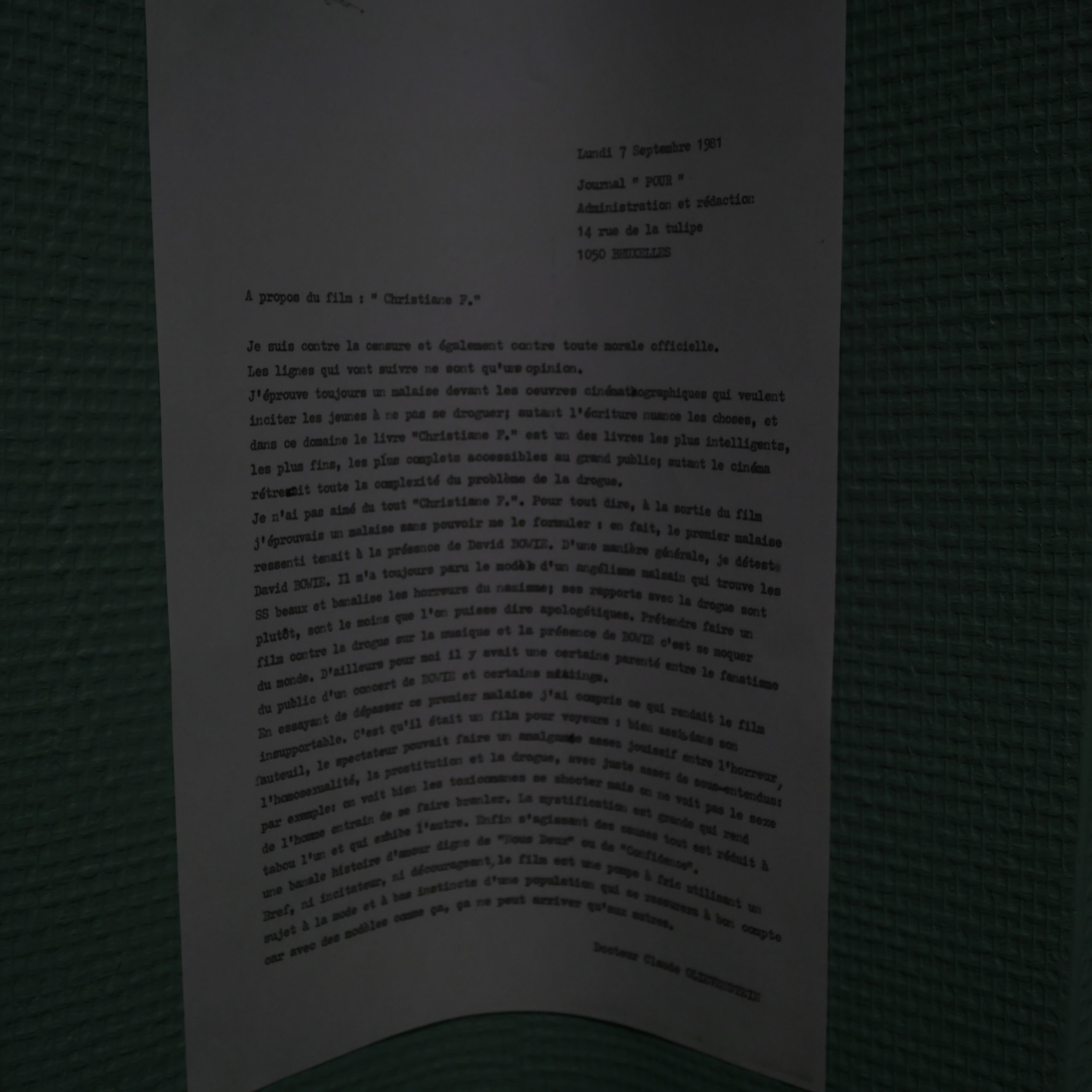

Marmottan a été créé en 1971, par Claude Olivenstein. Lors du cinquentenaire, j’ai appris qu’il y avait deux ou trois autres médecins avec lui pour fonder à Marmottan le service spécialisé dans le traitement des addictions. Mais lorsque l’on dit Marmottan, encore aujourd’hui, pour beaucoup d’un certain âge, on pense aussitôt : Olivenstein.

Son nom et une partie de sa mémoire -comme de sa présence- habitent encore l’endroit pour le peu que j’ai entrevu. Même si, après lui, Marc Valleur a pris sa suite et a, depuis, transmis le relais à Mario Blaise.

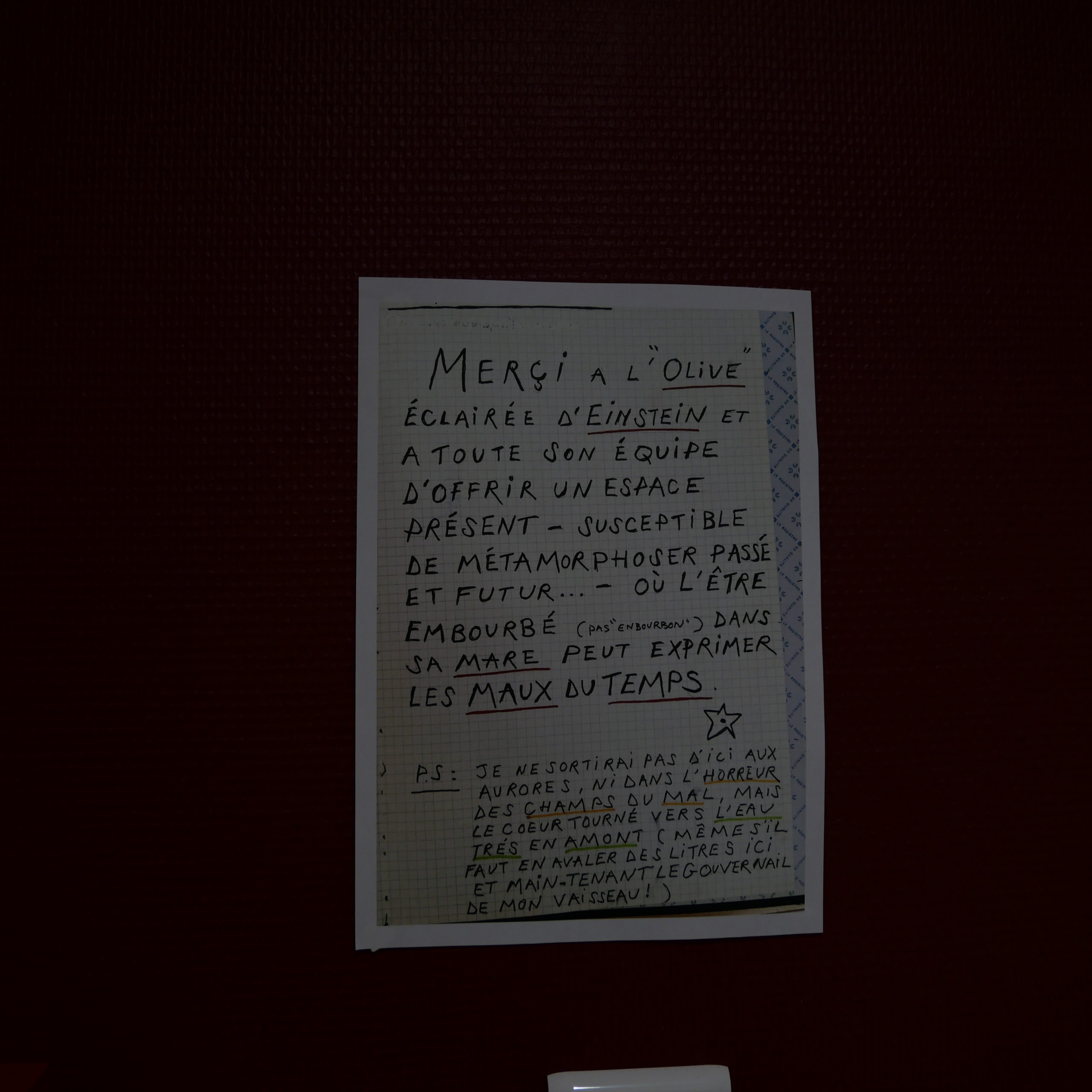

Le service Marmottan, spécialisé dans le traitement des addictions, a une personnalité que j’ai rarement trouvée ailleurs. Par personnalité, je pense à une volonté assez farouche de maintenir son autonomie et/ ou son indépendance de pensée, de façon de travailler, qui tranche avec cette façon assez unanime qu’ont eu les services de psychiatrie- que je connais- de s’aligner sur les différents diktats imposés ces vingt dernières années en matière de soin et de façon de soigner. Ou de transmettre. Par exemple, alors que depuis une bonne dizaine d’années maintenant, la majorité des services de santé mentale – et autres- écrivent leurs transmissions et leurs prescriptions sur ordinateur, à Marmottan, on écrivait- et on écrit sans doute encore- les transmissions comme les prescriptions médicales sur papier.

Bien-sûr, mes principaux repères de comparaison sont ici sont ceux de la psychiatrie que je connais.

La psychiatrie que je connais en région parisienne telle qu’elle se pratique aujourd’hui dans la plupart des services est très différente de celle qui est était pratiquée il y a encore vingt ou trente ans. Par bien des aspects, la psychiatrie d’aujourd’hui a défiguré ce qui se faisait de « bien » il y a vingt ou trente ans. Moins de moyens, moins de personnels, plus d’heures de travail…plus d’informatique…

L’ouvrage de Victor Castanet, Les Fossoyeurs qui a fait l’actualité il y a quelques semaines, avant d’être dépassé par l’actualité de l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie « de » Vladimir Poutine, scrute, si j’ai bien retenu, les conditions de travail dans les EHPAD. Malheureusement, sous d’autres formes, les conditions de travail en psychiatrie publique se sont aussi détériorées puisqu’elles doivent désormais se calquer sur le modèle du privé. Et le peu que j’ai vu dans deux cliniques de psychiatrie adulte il y a une dizaine d’années, lorsque j’y avais effectué des vacations, ne m’a pas donné envie d’y postuler.

Aussi, lorsque durant le cinquantenaire de Marmottan, en décembre, le mot « Antipsychiatrie » a été prononcé par un ou une des intervenants, il m’est tout de suite apparu évident que cela expliquait en partie l’une des raisons pour lesquelles Marmottan, le service des addictions, détonait et détone encore dans le milieu de la Santé Mentale.

D’une part parce que le travail qui s’effectue dans un service spécialisé dans le traitement des addictions se distingue du travail effectué dans un service de psychiatrie. Mais aussi parce qu’il s’y pratique un certain esprit, une certaine façon de travailler, pour le peu que j’ai vu sur place, auxquels un professionnel familier avec la psychiatrie n’est pas habitué.

Cet article devait être unique. Mais je m’aperçois que le poursuivre maintenant le rendrait trop long. Et qu’il vaut mieux que je m’arrête sur cette introduction avant, dans un prochain article, de raconter et de montrer davantage comment c’était lors du cinquentenaire de Marmottan à la salle de concert de la Cigale en décembre dernier. Mais aussi dans le service ( d’accueil et d’hospitalisation) lors d’une des deux journées portes ouvertes qui a suivi la journée à la Cigale.

Franck Unimon, ce lundi 28 février 2022.