Arts Martiaux : un article inspiré par Maitre Jean-Pierre Vignau

L’inconnu :

Jean-Pierre Vignau, pratiquant d’Arts Martiaux au moins depuis 1958, Maitre (ou Sensei) depuis plusieurs décennies m’était inconnu il y a encore sept mois. Son école d’Arts Martiaux, le Fair Play Sport, se trouve dans le 20 ème arrondissement de Paris.

Sur cette photo ci-dessus que j’ai prise chez lui ce samedi après-midi, Jean-Pierre Vignau a l’allure d’un gentil papy tranquille. Cela s’explique par le sens de l’accueil avec lequel sa femme Tina et lui m’ont reçu. Et, avant ça, cela s’explique aussi par le fait que lorsque cette photo a été prise, nous en étions à la fin de notre rencontre. D’abord, je suis convaincu qu’avant même que je ne me déplace pour venir chez lui, qu’il savait déja que je n’étais pas un ennemi. Je crois que certaines personnes savent “lire” ou percevoir les réelles intentions de celles et ceux qui les entourent et les sollicitent.

Il est quantité de gens qui se pensent doués et perspicaces lorsqu’il s’agit de décoder ou de jauger les autres et qui s’illusionnent. Je ne mettrais Jean-Pierre ni dans cette catégorie de personnes et encore moins dans cette illusion. Pourtant, j’étais détendu en sa présence. Et, je me suis rendu chez lui et sa femme en toute confiance. L’arme posée sur la table à côté de lui n’est pas un objet de décoration que Jean-Pierre aurait achetée dans une brocante pour se faire plaisir. Pas plus qu’elle n’est là pour ouvrir le courrier des factures d’électricité ou afin d’éplucher les pommes de terre pour faire des frites. Jean-Pierre est allé la chercher pour m’illustrer le mot d’une arme que je ne connaissais pas. Pour avoir un peu eu cette arme dans la main, je peux certifier qu’elle pèse son poids. Ce n’est pas du liège. Ni un jouet en aluminium.

Jean-Pierre Vignau est « 9ème Dan I.B.A Hanshi ». Je l’écris parce-que j’ai l’information sous les yeux lors de la rédaction de cet article. Car le grade du Maitre a une importance formelle et est aussi un gage de légitimité officielle. L’équivalent d’un « diplôme » reconnu. Même si un grade, ou un Dan, est sûrement plus qu’un diplôme. Ce n’est pas son nombre de Dan, pourtant, qui m’a donné envie d’aller vers Jean-Pierre Vignau.

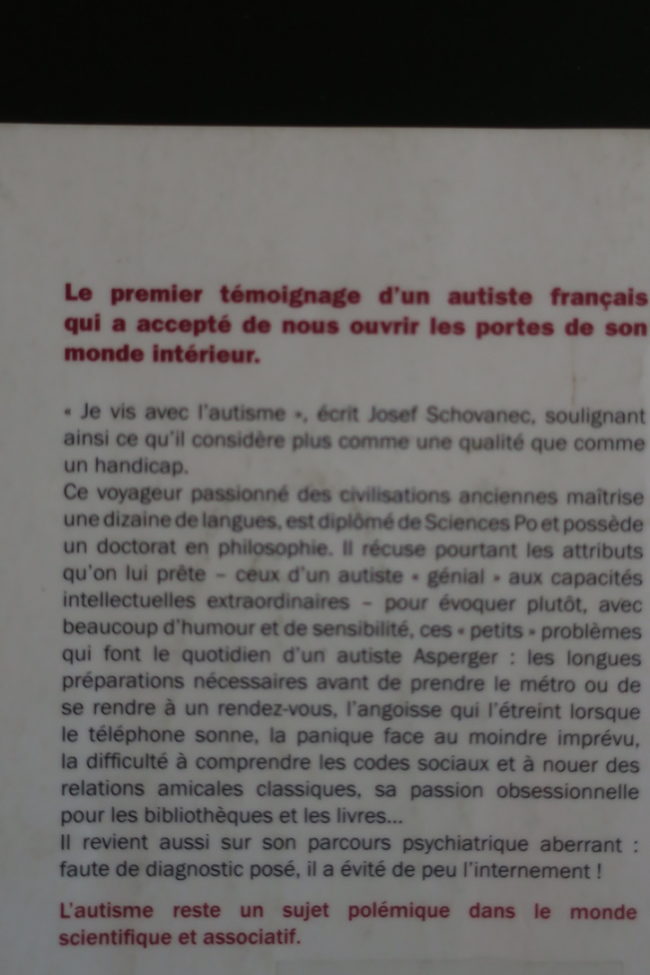

Son interview par Léo Tamaki – dans le numéro 7 du magazine Self & Dragon– m’a appris son existence.

Avant notre premier confinement, en février, j’avais eu la possibilité de découvrir un cours de Self-Défense dispensé par Sifu Roger Itier, que je rencontrais pour la première fois. La seule fois à ce jour. Mais quelques semaines après cet essai, qui m’avait plu, une certaine douleur persistante m’avait obligé à me rendre à cette évidence : Je m’étais blessé et j’allais devoir en passer par un kiné. Puis, le premier confinement dû à la pandémie du Covid-19, ses fermetures, ses peurs et ses inconnues, était arrivé mi-Mars.

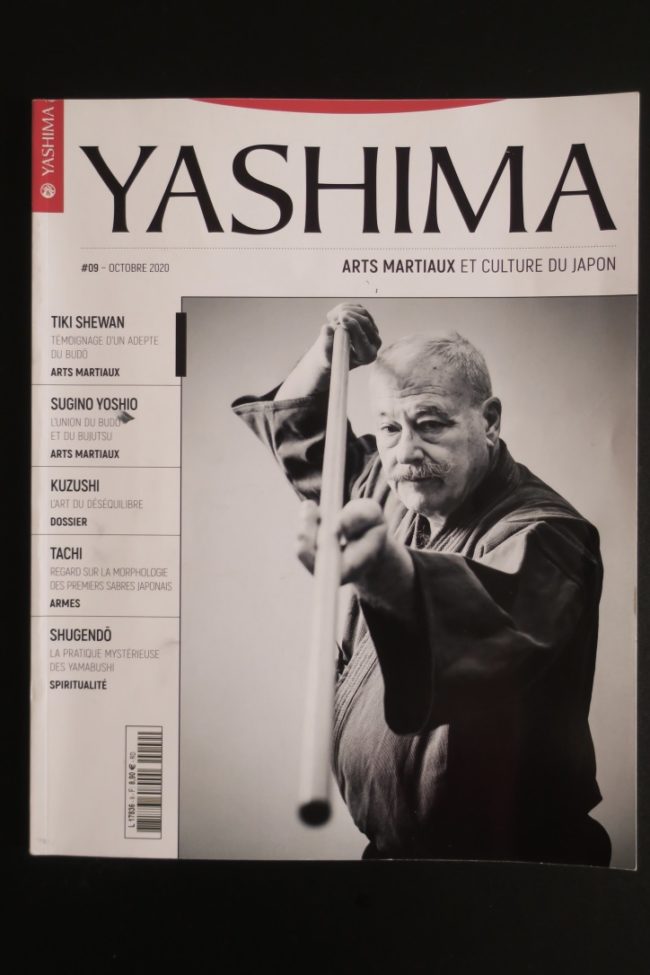

Par chance, près de mon travail, se trouve un centre de presse resté ouvert pendant le confinement. Centre où j’ai pris l’habitude de me procurer des journaux relatifs aux actualités. Et où, en prenant le temps de passer dans les rayons, j’ai aperçu les magazines Yashima, Self & Dragon, Taichi Chuan mais aussi Self & Dragon Special Aikido.Inspiré par un certain besoin d’Arts Martiaux, j’ai commencé à acheter régulièrement leurs numéros.

J’avais entendu parler de Roger Itier, Maitre en Arts Martiaux chinois, en suivant deux ou trois ans plus tôt une formation Massage bien-être au centre Tao situé dans le 19ème arrondissement. Formation que j’ai « terminée » à ce jour. Lors de cette formation, de façon plus ou moins intuitive, influencé sans doute par mes précédentes expériences sportives, erreurs incluses, j’avais commencé à percevoir l’importance du souffle. On nous avait sensibilisé à l’importance de nos gestes, de notre rythme, de notre présence, mais aussi du placement comme du balancement de notre corps dans l’espace par rapport à l’autre. Afin d’éviter de nous épuiser le moins possible. Mais aussi, afin de ne pas nous faire du mal à nous-mêmes. La personne qui pratique le massage pour le bien-être d’autrui est aussi supposée faire attention à sa personne lorsqu’elle pratique. Je crois que l’on peut retrouver ça dans un Art Martial.

Pendant cette formation massage bien-être, j’avais été étonné de finir par comprendre que dans bien des pratiques sportives, et depuis des années, ne serait-ce que pour faire de simples étirements, peu d’attention était apportée à notre respiration. A travers le sport, trop de fois, notre rapport au corps est un rapport raide, brutal et mécanique. Machinal. Il est plus que courant de voir des sportives et des sportifs tirer sur des extrémités de leur corps sans y penser et sans tenir compte de leur respiration après ou avant une séance d’entraînement. On leur a dit ou ils ont appris qu’il faut faire ça, alors, elles et ils font ça. J’ai fait partie de cette population. Et j’en fais sûrement encore partie.

J’ai pris du temps pour m’apercevoir que la plus grande partie des étirements que nous « faisons » découle souvent de postures de yoga où savoir bien respirer est indispensable.

Si ce comportement que nous avons adopté envers notre corps et notre respiration a d’abord des incidences telles que des blessures diverses – physiques et morales- par entêtement, négligence, imprudence ou ignorance, ce comportement a aussi des retombées sur nos rapports avec les autres comme avec le monde. Mais j’écris ça maintenant. Je n’ai pas raconté tout ce bla-bla à Roger Itier ce jour où je l’avais rencontré. Lui, il savait déjà tout ça largement.

J’ai fait mon essai. A la fin du cours, je me suis rhabillé après avoir pris le temps de me doucher et de discuter. Je me suis ensuite aperçu que je m’étais blessé. Le confinement est arrivé. Et, là, j’ai fait comme tout le monde. A ceci près que j’ai fait partie de celles et ceux qui ont continué de se rendre à leur travail comme si « de rien n’était » pendant la première vague du Covid. Puisque ma profession de soignant fait partie des professions en activité tous les jours de l’année et sur toutes les « branches » horaires de jour comme de nuit. Et, durant le premier confinement, donc, après mes nuits de travail, le centre de presse a en quelque sorte remplacé la médiathèque de ma ville.

Dans le Self & Dragon numéro 7, Léo Tamaki m’avait permis de découvrir Jean-Pierre Vignau. Léo Tamaki, aussi, m’était inconnu. Aujourd’hui, je peux écrire son prénom et son nom de tête car je me suis désormais un peu mieux familiarisé avec eux. Je « sais » que Léo Tamaki est un Maitre d’Aïkido, qu’il a été un élève de Jean-Pierre Vignau, qu’il travaille, aussi, en tant que journaliste, pour le magazine Yashima. Qu’il tient un blog. Qu’il a créé son école d’Aïkido, Kinshikaï. Et que plus de deux cents jours par an, de par le monde, il dispense des cours d’Aïkido.

Mais soyons- à peu près- concis :

A mesure que je parcourais ces divers magazines traitant des arts martiaux asiatiques, j’apprenais l’existence d’un certain nombre de Maitres d’Arts Martiaux semblant, d’un seul coup, sortir d’une même boite tels ces automates meurtriers d’allure enfantine dans l’adaptation cinématographique de l’œuvre de Philippe K.Dick : Planète Hurlante.

Sauf que ces Maitres d’Arts martiaux ne criaient pas sur le papier. C’était principalement des hommes. Asiatiques ou occidentaux. La plupart avaient à leur actif vingt à trente années, en moyenne, de pratique cumulée dans différentes disciplines martiales. Plusieurs de ces pratiquants étaient des Maitres enseignant depuis plusieurs décennies. Jean-Pierre Vignau fait partie de ces « derniers ».

Un certain nombre de ces Maitres étaient passés ou enseignaient dans des villes, Paris et des villes de la banlieue parisienne par exemple, où je ne comptais plus mes allées et venues. Et, moi, « amateur » d’Arts Martiaux depuis des années, plutôt sportif, à peu près ouvert et curieux, attaché à une certaine polyvalence, j’étais passé à côté.

C’était à se demander où j’avais vécu, par quelles vitrines je m’étais laissé happer et, aussi, qui j’avais rencontré pendant toutes ces années.

Je sais avoir fait et continué de faire des rencontres importantes en dehors des Arts Martiaux.

Pourtant, plusieurs fois, en lisant Yashima, Self & Dragon, Self & Dragon spécial Aïkido, Taï Chi Chuan ou Taï Chi Mag, j’ai eu le sentiment d’avoir raté une partie de ma vie. En « occultant » tous ces Maitres et tous ces enseignements dont j’entrevoyais les traits -au travers de persiennes – dans ces articles que je lisais.

Si tout dans la vie peut être Art Martial et que la pratique d’un Art Martial ne se résume par à la satisfaction ressentie dans un dojo ou sur un tatamis, il y a quand même, pour moi, un sentiment de gâchis, dans le fait d’avoir ignoré des personnes (Maitres, pratiquantes et pratiquants d’Arts Martiaux) pendant tant d’années.

Aujourd’hui, si je cite Conor McGregor, vedette du MMA présenté par Google comme un « pratiquant d’Art Martial » ou Aya Nakamura, il y a des chances pour qu’une certaine partie de la jeunesse masculine et féminine de France sache de qui je parle. Il y a une vingtaine d’années, les « équivalents » de Conor McGregor avaient aussi une certaine notoriété. Les Gracie, Fédor Emelianenko, Bertrand Amoussou, Jérome Le Banner, Gilles Arsène, Andy Hug et d’autres concernant le MMA et l’UFC. Et, n’oublions pas dans le registre de la boxe, Mike Tyson. Je les « connaissais » eux et d’autres : j’avais vu des vidéos ou lu à leur propos.

Si je cite Aya Nakamura, plus chanteuse de son état que combattante de MMA, même si l’on peut comparer son succès médiatique et ses punchlines à ceux de certaines vedettes de MMA, c’est parce-que, comme Conor McGregor, ses vidéos sur Youtube ou sur les réseaux sociaux totalisent généralement beaucoup plus de vues, et de loin, que les vidéos montrant Jean-Pierre Vignau ou d’autres Maitres d’Arts Martiaux en démonstration sur youtube.

C’est un peu l’histoire du Blues ou du Jazz, ou d’une « quelconque » musique ou œuvre artistique, par exemple, qui se répète. Aujourd’hui, des grandes vedettes de Rock, de Pop ou de Rap doivent beaucoup à leurs aînés du Blues ou du Jazz. Pourtant, ce sont les vedettes de Rock de Pop ou de Rap dont on connaît le plus les œuvres, les spectacles, l’image ou le succès. Et ce sont leurs concerts qui affichent complet dans des salles gigantesques dont le prix d’accès peut être excessif tandis que les plus « anciens » et les moins « people » jouent dans des salles plus modestes pour des sommes pouvant être deux à trois fois moins élevées. Aujourd’hui, la pandémie du Covid, sorte d’ogre sanitaire qui annihile et dévore nos volontés, empêche les concerts. Mais lorsqu’il se sera un peu éloigné, de même que la menace terroriste, on peut s’attendre à ce que, pour compenser, beaucoup d’entre nous aurons besoin de se distraire dans toutes formes de réjouissances et de festivités immédiates et extérieures. Dont des concerts et des festivals.

J’aime écouter la musique d’Aya Nakamura comme il m’est arrivé de regarder des combats de Conor McGregor et d’autres combattants ou d’aller à des concerts et des festivals. Je m’étonne simplement d’avoir pu être en partie captivé par une certaine partie du « spectre » des possibilités qui nous est offert en permanence sur internet ou ailleurs. Au détriment des Arts Martiaux par exemple. Parce-que, je me crois et me croyais assez ouvert.

C’est ouvert :

J’avais entendu parler de Maitre Henry Plée de son vivant (celui-ci est décédé en 2014 à l’âge de 91 ans). J’ai pratiqué un peu de judo. J’ai lu, il y a une vingtaine d’années, La Pierre et le Sabre d’ Eiji Yoshikawa, roman inspiré de la vie de Miyamoto Musashi. Une fois, dans ma vie, grâce à une amie, je suis allé au Japon. C’était en 1999, l’année de la sortie du film Matrix des frères Wachowski, avant qu’ils ne deviennent deux femmes, film que j’avais tenu à aller revoir au Japon dans une salle de cinéma. Avec cette amie, j’étais allé assister à un tournoi de Sumo à Tokyo.

Comme nous le savons, nous disposons aujourd’hui d’un très grand accès- quasiment illimité- à l’information et aux connaissances.

Mais tout dépend de ce que nous cherchons. Et comment nous le cherchons. Nous disposons de plus en plus facilement « d’armes » de plus en plus puissantes. Mais nous régressons peut-être de plus en plus concernant la Maitrise de nos émotions, de nos jugements comme de nos actions. Nous manquons peut-être, de plus en plus, d’éducation. Me concernant, par exemple, il est évident que si, aujourd’hui, je retournais au Japon, que j’irais y chercher autre chose qu’il y a une vingtaine d’années. Et ce serait sans doute pareil pour les autres destinations où je me suis déjà rendu de par le passé.

Mais si nous sommes de plus en plus agressifs envers les autres et envers nous-mêmes, c’est sans doute, aussi, parce-que, dans le fond, malgré les « progrès », notre sentiment d’insécurité personnel a également augmenté.

Ma rencontre ce week-end avec Jean-Pierre Vignau est peut-être une tentative de début de réponse à cette question :

Qu’est-ce qu’un Maitre ?

Qu’est-ce que l’on recherche chez lui ?

Est-ce celle ou celui auquel on se soumet parfois ou souvent aveuglement, jusqu’à l’étranglement, en l’échange d’un peu de (sa) protection ?

Est-ce celle ou celui qui nous permet de devenir résistants et autonomes quelles que soient les difficultés ou les handicaps que nous rencontrerons dans la vie ?

Pour certains, Le Maitre est celui qui vous forme, qui vous délivre un permis de tuer et d’intimider qui sera le moyen de devenir célèbre en même temps que meurtrier et terroriste. Ou mercenaire. Je ne recherche pas ce genre de Maitre. J’ai « lu » cependant que Jean-Pierre Vignau avait été un temps, mercenaire.

Pour d’autres, le Maitre ou la Maitresse est celle ou celui qui vous isole et vous protège du Monde comme de tous ses dangers et de ses perversités et vous « aide ( ?!!) » à vous en « purifier » en vous séparant de toutes vos possessions matérielles, spirituelles mais aussi de vos vies relationnelles acquises dans notre Monde « malsain ». Ce n’est pas pour moi.

Pour d’autres, le Maitre ou la Maitresse est celle ou celui qui vous promettra un Etat militaire et policier. La paix dans les rues. La torture et la censure derrière les murs. Je ne veux pas de ce genre de Maitre, non plus.

Il est aussi des Maitres et des Maitresses qui acquièrent une très forte position sociale et économique qui se mesure aussi à l’étendue des possessions matérielles. Disposer d’une voiture luxueuse, d’un château ou d’une villa à montrer ne m’a pas conquis. Cette « absence » d’ambition, dans un monde où avoir des « relations » peut être bien plus avantageux que les compétences et la bonne volonté m’a sûrement desservi. Mais cela n’empêche pas d’apprendre et de s’en tenir à certaines priorités :

On ne « voit » pas un Maitre ou une Maitresse dans une vidéo, sur un site ou dans un article. On les rencontre. Au même titre que si l’on se contente de voir sa vie plutôt que de l’expérimenter, on se contente alors de l’envisager. Tel le fumeur de shit devant son joint, le buveur devant son verre, l’escroc devant sa combine, le tueur devant son arme, l’agresseur devant sa victime.

L’exigence vis-à-vis de soi même :

Si je suis exigeant envers moi-même, Jean-Pierre Vignau l’est sans doute encore beaucoup plus envers lui-même. Et depuis bien plus longtemps que moi.

C’est sans doute, pour moi, une des différences nécessaires entre un Maitre et un élève. Et c’est parce-que cette différence se perçoit concrètement que se créent l’autorité, la légitimité et l’écoute du Maitre.

Si certaines valeurs aujourd’hui se « perdent » ou semblent se perdre, c’est peut-être, aussi, parce qu’elles sont d’un côté réservées, telles des places de parking, à quelques titulaires avant même leur naissance. Tandis que ces mêmes valeurs continuent d’être livrées telles des jolies phrases ou des emballages sous vide à d’autres qui doivent se contenter de parpaings pour sommiers lorsqu’ils s’endorment le soir. Après que ces derniers se soient faits « arnaquer » un certain nombre de fois, certains d’entre eux finissent par se méfier de tout y compris des meilleures volontés qu’ils rencontrent peut-être trop tard.

Il y a aussi des histoires de « clan » peut-être de plus en plus ancrées. Des histoires et des croyances héréditaires qui guident, qui brident, et qui nous disent que lorsque l’on fait partie d’un clan, d’un quartier ou d’une famille, qu’il est impossible de faire partie d’un autre ou de plusieurs autres. Mais il y a peut-être aussi cette revendication identitaire jusque-boutiste et suicidaire qui consiste à vouloir absolument retrouver ailleurs ce que l’on vit et pense tous les jours chez soi. Même si on y tourne en rond et que cela nous détruit, nous et notre entourage.

On choisit de rencontrer une Maitresse ou un Maitre plutôt qu’un (e ) autre selon là où on est. Parce qu’elle ou lui nous semble la personne la plus crédible mais aussi la plus accessible et la mieux disponible pour nous aider à nous éloigner ou nous sortir de certaines impasses.

Une Maitresse ou un Maitre est une personne exigeante. Lorsque l’on se présente devant elle ou lui, nous venons avec nos aptitudes, notre potentiel mais, aussi, avec certaines attitudes et ignorances qui nous maintiennent dans une certaine incomplétude. Nos ambitions et la façon que nous avons de nous percevoir font aussi partie de nos habitudes et de nos ignorances.

L’exigence, l’exemple, autant que l’empathie, la persévérance, l’optimisme mais, aussi, l’autocritique font, selon moi, partie de la panoplie du Maitre. Même si, bien-sûr, toute Maitresse et tout Maitre est aussi un être humain avec ses faiblesses. Et que si certains Maitres ont plus de réussite avec certains élèves, certains élèves ont aussi plus de réussite avec certains Maitres.

Dans son interview, lors de notre rencontre, Jean-Pierre Vignau le dit :

« Mon but, c’est de décourager… ». Et, il explique que, pendant les trois premières années de pratique, il s’emploie à décourager l’élève. Cela a de quoi intimider. Trois ans, dans notre vie où beaucoup doit être obtenu rapidement ou aller vite, c’est très long.

J’ai connu un kiné sportif, il y a plusieurs années, qui m’avait presque tenu les mêmes propos que Jean-Pierre Vignau. Il m’avait expliqué que lorsqu’un sportif venait le voir pour une rééducation, il le mettait « minable ! » pendant les séances. Mais qu’en contrepartie, celui-ci se remettait sur pied. Dans d’autres expériences, on peut retrouver ce genre d’exigence. On peut bien-sûr penser à l’armée. Mais aussi à une école prestigieuse réservée à une élite. Pour moi, une élite, cela peut être aussi bien une très bonne école de menuiserie, de pâtisserie, de boulangerie, de mécanique ou de cuisine. Pas uniquement une école d’intellos. L’intellect, le fait d’avoir une certaine aisance pour le verbe, la culture, les concepts et la théorie, même si j’y souscris, cela ne fait pas tout.

On peut s’inscrire dans un club d’art martial sans faire partie d’une élite. On peut être un modèle sans être un intello.

Dans son livre, paru en 2016, La Fabrique du Monstre, (10 ans d’immersion dans les quartiers nord de Marseille, parmi les plus inégalitaires de France) que je suis en train de lire, le journaliste Philippe Pujol nous explique que certains- une minorité- sont prêts à vendre du shit, à faire des braquages mais aussi à tuer pour… « réussir » à exister socialement de façon expresse. Rapidement. Même si leur vie et celle des autres autour d’eux doit être courte.

Jean-Pierre Vignau, pour exigeant qu’il soit, est le contraire d’un Monstre. Dans l’interview que je fais de lui, on pourra ainsi entendre, à un moment donné, le peu d’estime qu’il peut se porter.

« Analphabète jusqu’à ses 28 ans », il fait partie de celles et ceux qui ont beaucoup vécu, beaucoup vu et entendu, qui continuent de pratiquer et qui, selon moi, sont un exemple. D’abord, parce qu’ils sont toujours vivants. Ensuite, parce-que, si l’on vient les rencontrer avec les « bonnes » intentions, simplicité et honnêteté, je crois que ces gens-là, nous recevrons bien et ne nous raconterons pas de bobards. Même si, et c’est normal, ils garderont leurs secrets. Car Les secrets s’éliminent à mesure que l’on fait ses preuves. Or, on peut mourir sans jamais faire ses preuves. Comme on peut passer à côté d’elles toute notre vie durant.

Construire sa légende

Le numéro de téléphone portable de Jean-Pierre était noté en bas de l’annonce pour son club, Fair Play– dans le 20ème arrondissement de Paris- à la fin du magazine Self-Défense. Je crois être passé devant son club l’année dernière en me rendant pour la première fois chez un ami. Je vérifierai.

Lorsque la semaine dernière, j’ai composé le numéro de téléphone de Jean-Pierre la première fois, je pensais tomber sur un répondeur. J’ai eu Jean-Pierre directement. J’avais lu qu’il dédicaçait son dernier ouvrage, Construire sa Légende, paru en 2020.

C’était il y a plus d’un mois. Je me rappelle que dans le magazine Self & Dragon, Vignau répondait à un moment donné à Léo Tamaki :

« Moi, pour certaines personnes qui pratiquent le Karaté, je fais partie des malades mentaux. Je pratique et j’enseigne des techniques qui se rapprochent de la réalité, mais en les dosant évidemment». (page 28 de Self & Dragon numéro 7). Ce genre de propos ainsi que le reste m’ont sans doute parlé.

Lorsque je l’ai appelé, j’en étais à l’étape où je cherchais la rencontre. Après être resté des années sous cloche en quelque sorte. La rencontre des Maitres. Mais aussi celle de la vie loin du Covid et du second confinement que nous «connaissons ». Ou que nous apprenons à connaître :

Au nom du Covid, nous acceptons un certain mode de vie que nous aurions refusé il y a encore quelques mois. Cette semaine, en partant chercher ma fille au centre de loisirs, j’ai croisé la mère d’un de ses copains. Celle-ci, comme nous, quittait le centre de loisirs avec son fils et sa fille. Une fois en dehors du centre de loisirs, cette mère, infirmière comme moi (elle, en soins somatiques, moi en pédopsychiatrie) avait très vite retiré son masque et l’avait fait enlever à ses enfants. Elle m’avait expliqué :

« Dès que je peux, je leur fais retirer leur masque ! ». A côté d’elle, moi, qui, il y a encore un mois, acceptais tranquillement de sortir avec ma fille sans que celle-ci porte un masque anti-covid, jusqu’à ce que l’école et le centre de loisirs rendent son port obligatoire, j’ai confessé, plutôt penaud :

« Moi, je ne sais plus ce qu’il faut faire… ». J’approuvais totalement la réaction de cette mère et « collègue ». Mais je considérais aussi que cela ne pouvait pas faire de « mal » à ma fille- vu qu’elle entendait parler du Covid depuis des mois- de garder son masque jusqu’à la maison. Sauf qu’imposer le masque sur le visage à nos enfants lorsque cela est injustifié, c’est comme leur poser sur le visage l’équivalent d’une muselière. Et, déjà, d’une certaine façon, dès leur plus jeune âge et avec notre complicité, c’est leur apprendre à être dociles voire imbéciles. Ou à devenir, plus tard, des enragés.

Me refuser à ma part imbécile

Lorsque Jean-Pierre Vignau m’a proposé de venir chez lui pour lui acheter son livre au lieu de le commander sur internet, j’ai aussitôt accepté. Cela signifiait sans doute aussi pour moi que je pouvais, encore, jusqu’à un certain point, me refuser à ma part imbécile.

Je m’en serais voulu si j’avais refusé ou si j’avais préféré commander son livre comme une pizza sur internet.

J’étais serein en prenant la route. Ma compagne était à la maison avec notre fille. Je n’avais pas à penser à l’heure du retour pour aller chercher notre fille à la sortie de l’école ou du centre.

A mon arrivée, je me suis garé devant le domicile d’un des voisins de Jean-Pierre.

Jean-Pierre m’a proposé de me garer dans l’enceinte de son parking extérieur. Il m’a guidé alors que j’effectuais ma marche arrière. En sortant de ma voiture, j’avais mis mon masque anti-Covid. Lui, m’a d’emblée reçu à visage découvert. Sa femme Tina, aussi. Lorsque j’ai abordé le sujet du masque avec Jean-Pierre, celui-ci m’a rapidement fait comprendre que je pouvais enlever le mien.

En me tenant à distance bien-sûr, j’ai donc enlevé mon masque. C’est de cette façon que la rencontre s’est faite. Si je crois bien-sûr que l’on peut se dire beaucoup avec nos yeux, il était pour moi inconcevable de garder mon masque, donc de cacher mon visage, alors que Jean-Pierre et Tina, qui me voyaient pour la première fois, et étaient sans masque, m’admettaient chez eux.

Cette interview, samedi après-midi, était informelle. Quelque peu improvisée. Si, officiellement, je venais acheter le dernier livre de Jean-Pierre, c’est une fois sur place que je lui ai demandé si je pouvais filmer pour mon blog. Bien-sûr, dès qu’il m’a proposé de venir chez lui, je me suis dit que je me devais de l’interviewer.

Jean-Pierre en a parlé à son épouse. J’ai obtenu leur accord. Jean-Pierre était déjà assis. J’ai posé mon caméscope de poche, l’ai allumé et l’ai laissé filmer comme ça venait. Tant qu’il pouvait. J’ai effectué deux incises dans le montage. Mes remarques auraient pu être mieux préparées et l’on m’entend moyennement lorsque je parle. J’aurais préféré, idéalement, avoir une meilleure élocution, moins bafouiller. En somme, lorsque je regarde et écoute ces images, j’aurais aimé mieux faire l’acteur et le comédien. Maquiller mes interventions afin que ça passe « mieux » comme dans un clip d’Aya Nakamura ou lors d’une provocation de Conor McGregor sans doute. Mais je n’étais pas venu pour fabriquer mon rôle ou pour tourner mon clip. Et, on entend très bien les réponses, fournies, de Jean-Pierre comme celles de sa femme. Donc, pour moi, le principal est présent et bien audible.

Cela a duré un peu plus d’une heure. L’interview en images s’arrête brutalement mais je crois qu’il y a suffisamment de matière. Quel que soit ce que ce que j’ai été capable de retenir de ces moments, je suis persuadé d’avoir appris quelque chose ce samedi. Par exemple, en reprenant aujourd’hui cet article depuis le début pour la quatrième fois, je sais y avoir incorporé des idées qui m’ont été inspirées par notre rencontre il y a maintenant deux jours (trois jours maintenant). Et d’autres arriveront sans doute après la publication de cet article et de cette interview.

Je n’ai pas encore lu le dernier livre de Jean-Pierre, Construire sa légende.

Dans le numéro 9 du magazine Yashima d’octobre 2020, page 8, Léo Tamaki mentionne la biographie de Jean-Pierre Vignau, Corps d’acier (je l’ai achetée d’occasion via le net) . Ainsi que le documentaire Le maître et le batard qui lui est consacré. L. Tamaki encourage surtout à « un moment de pratique avec lui » ( Jean-Pierre Vignau).

Léo Tamaki présente Jean-Pierre Vignau comme « simple et direct ». C’est ce à quoi je m’attendais. Et c’est ce que j’ai vécu et qui se retrouve, je crois, dans ce que mon caméscope, qui a sa vie propre, a filmé.

Je suis convaincu que Jean-Pierre et Tina, samedi après-midi, m’ont donné quelque chose.

J’espère, évidemment, que cet article et, plus tard, la vidéo de mon interview leur rendra la pareille. Ainsi qu’à d’autres. Pour l’instant, mon ordinateur « rame » pour exporter ce que j’ai filmé. C’est peut-être mieux comme ça pour le moment. En attendant, je publie déjà cet article. Parce-que je pense qu’il prépare un peu à l’interview filmée de Jean-Pierre. Et, peut-être, je le souhaite, parce qu’il contribuera un peu, à bien ou mieux appréhender les Arts Martiaux d’une certaine façon.

Cet article est long. Peut-être trop long. Il découragera sans doute un certain nombre de lectrices et de lecteurs. Mais sa longueur est peut-être aussi une forme de « protection » contre ce Big Bang permanent du « clash et du buzz » qui constelle et éparpille désormais nos existences. Big Bang dont tout et n’importe quoi peut sortir à n’importe quel moment. Le pire comme le meilleur. Alors que si je parle- un peu- d’Arts Martiaux, je tiens particulièrement à ce que ce soit le meilleur qui ressorte et qui soit retenu par celles et ceux qui liront cet article et qui verront- ou non- l’interview de Sensei Jean-Pierre Vignau lorsque je la posterai.

Franck Unimon, ce mardi 24 novembre 2020.