Au Fair Play Sport ce samedi 26 décembre 2020

Lorsque j’ai appris à ma sœur que j’allais emmener ma fille à Paris, dans le 20ème arrondissement, afin qu’elle fasse une initiation de karaté, elle a été étonnée. J’habite à Argenteuil, en banlieue parisienne. Il y a des clubs de karaté plus proches. Pourquoi faire autant de trajet ?!

Cela fait des années que je fais marrer ma sœur avec mes « excentricités ». Ou que je la déconcerte avec ma logique. Cela nous a aussi valu de sérieux accrochages.

Elle n’est pas la seule personne que je déconcerte. Cela m’a déjà desservi. Cela continue de me desservir.

J’ai néanmoins essayé d’expliquer à ma sœur la raison pour laquelle je tenais à ce que ma fille découvre le karaté avec Jean-Pierre Vignau. D’accord, on peut faire son apprentissage du Karaté ou de toute autre activité physique, sportive ou martiale, avec un professeur proche de chez soi. On peut aussi faire des rencontres décisives près de chez soi.

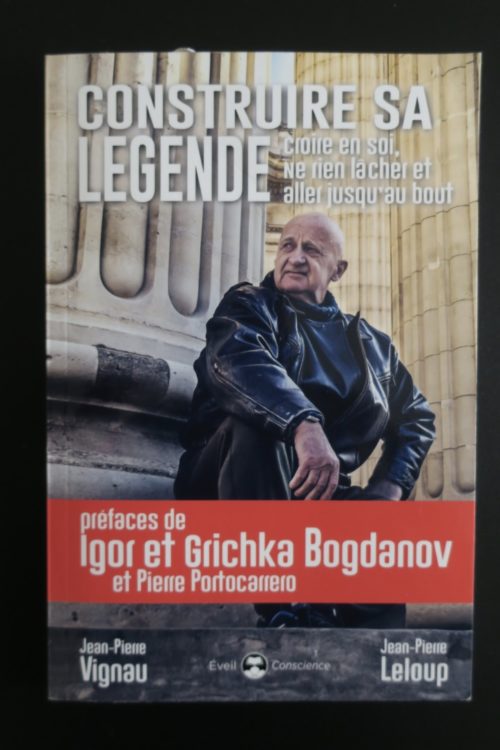

Cependant, les Maitres sont assez rares. Et, Jean-Pierre Vignau en est un. On pourrait penser que je suis un énième père phagocyté par sa vanité et son ego démesuré, pressé de livrer son enfant à cette espèce de « divinité » qu’est un Maitre. Dans l’attente de voir se réincarner dans le corps de ma fille une vie meilleure que toutes celles que j’ai pu rater et espérer.

Mais j’ai, je crois, quelques arguments pour réfuter cette idée.

Entre Sensei Jean-Pierre Vignau, ancien enfant chétif, placé à l’assistance publique, puis adopté dans une ferme dans le Morvan et ma fille, née chétive car grande prématurée, il y a une relation. Ma fille pesait 880 grammes à la naissance. Bien-sûr, il y a moi entre les deux, bébé bien portant de plus de 4 kilos à la naissance. Et moi, d’une certaine manière, on peut dire que j’ai adopté l’un et l’autre. Car je ne confierais pas ma fille à n’importe qui.

Par ailleurs, on peut peser son poids à la naissance et plus tard et être chétif. L’ignorance rend chétif. La bêtise rend chétif. Le découragement rend chétif. La peur rend chétif. La connerie rend chétif. Le manque d’estime de soi-même rend chétif. Et, ça, ce sont des sentiments et des émotions que j’ai connus et que je connais. A ceci près que, contrairement à d’autres peut-être, je m’en souviens. Quelles que soient mes « réussites » ou mon assurance supposées ou éventuelles, j’essaie d’être « meilleur » que je ne le suis ou ne l’ai été. Mes moments d’autosatisfaction existent et sont nécessaires. Mais ils sont provisoires et nécessitent d’être régulièrement réapprovisionnés.

En tant que père, et avant même d’être père, j’ai toujours considéré le fait de nager, d’apprendre à lire et à écrire, d’apprendre à se défendre et à faire du vélo comme des apprentissages indispensables. Il est d’autres apprentissages que je vois comme indispensables. Comme savoir prendre la parole, par exemple. Ou savoir s’affirmer. Ce qui revient à savoir se défendre.

Alors, il y a un peu partout des enseignants, des formateurs, des éducateurs comme des spécialistes dans différents domaines qui sont compétents. On peut, aussi, simplement, s’en remettre au bon sens pratique. Aller près de chez soi. Puisque c’est là que l’on habite. Et partir du principe que « ça va le faire ». Ou que ça va suffire. Un peu comme on s’en remet au petit bonheur la chance ou, pour dire ça plus prétentieusement, comme on laisse un certain déterminisme décider à notre place. Et, ça peut « marcher ». D’autant qu’il peut être stérile de s’agiter dans tous les sens par peur du vide ou du néant.

Mais on peut aussi mal tomber. Et si l’on aperçoit, quelque part ou quelqu’un, un ailleurs accessible qui peut nous « élever », autant s’accorder cet ailleurs. Plutôt que de le négliger ou de le repousser comme on repousserait un plat ou une œuvre de premier choix juste parce-que l’on a déja un sandwich ou un bouquin avec soi.

Par ailleurs, je ne crois pas que les « champions » dans une discipline soient obligatoirement les meilleurs pédagogues. Ou les plus disponibles. Les « champions » ont souvent des « objectifs » élitistes et sont plutôt pressés. Ils sont aussi plus concentrés sur eux-mêmes. Cela se comprend : on ne peut pas être dévoué aux autres, et tourné vers eux, et, en même temps, vouloir se consacrer à sa carrière, ses performances et ses records.

Ce n’est pas vers le « champion » Jean-Pierre Vignau que j’ai emmené ma fille. Mais vers l’Homme que j’ai rencontré.

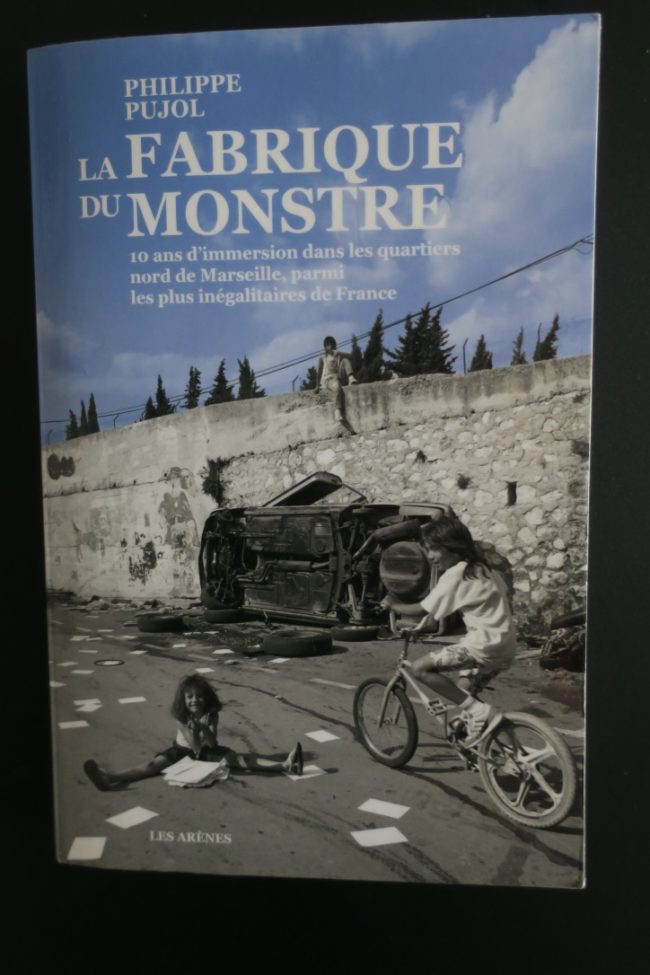

Un enfant peut entendre parler de telle personne qui, à tel endroit, pratique telle discipline. Mais ce qui est assez courant, aussi, c’est que dans sa découverte du Monde et de la vie, un enfant va se référer à son environnement immédiat. A ce qu’il voit, entend et comprend de son foyer parental, la famille, l’école, le centre de loisirs, là où il habite, son voisinage. « L’Au-delà » de cet environnement immédiat est souvent un No Man’s Land à moins d’en capter quelques images au travers de media ou de quelques paroles entendues parfois ou souvent à l’insu des adultes.

Généralement, « L’Au-delà » de l’environnement immédiat de l’enfant est le « territoire » des adultes et des parents. Celui des loups et de toutes les créatures qui peuvent faire peur à un enfant. Là où les « grands » disparaissent durant quelques heures, voire quelques jours ou quelques semaines, et dont ils rapportent dans leur « gueule » ensuite, en rentrant, des paroles, des souvenirs, des objets ou des expériences plus ou moins marquantes pour un enfant. Le Père Noël et ses cadeaux, même si ce sont devenus aujourd’hui des conditionnements commerciaux, ont peut être été conçus pour récompenser les enfants d’être restés bien sagement à la maison. Loin des dangers d’une certaine vie. Même s’il peut être plus risqué pour certains enfants de rester à la maison….

Si Internet, aujourd’hui, permet peut-être d’accélérer ou de rapprocher cette expérience de « l’Au-delà » du Monde et des adultes, ces derniers, conservent encore la primauté de la répétition de « l’exercice concret » de cette expérience. A moins d’avoir des parents abattus ou reclus à domicile, et des enfants qui prennent possession de l’extérieur de la maison ou qui fuguent, ce qui existe aussi.

En faisant le trajet jusqu’à Paris, dans le dojo de Jean-Pierre Vignau, je n’ai fait que mettre à portée de ma fille, un trajet, une intention, une intuition, une personne ainsi qu’un lieu, qu’à son âge, elle n’aurait pas pu découvrir par elle-même. Ou qu’elle n’aurait pas eu l’idée d’aller « voir » ou de faire. On sait assez, comment, ensuite, avant même de devenir adultes, nous adoptons assez rapidement une attitude qui consiste à nous « contenter » des mêmes endroits, des mêmes rencontres, des mêmes façons de cuisiner, de vivre et de penser. Par automatisme. Même lorsque cela nous empêche de rêver.

C’est donc à peu près pour ces raisons qu’il m’importait de me rendre au Fair Play Sport de Jean-Pierre Vignau avec elle. Même si l’on pourrait aussi se dire qu’emmener son enfant quelque part, et observer son comportement, est aussi un bon moyen pour regarder cet endroit, ou une personne, autrement. Afin de mieux voir s’ils nous correspondent.

Mais je n’avais pas cette intention là ce samedi alors que nous allions pour la première fois au Fair Play Sport, à la cité Champagne, métro Maraîchers, dans le 20 ème arrondissement de Paris.

Comme il m’arrive d’être en retard à mes rendez-vous et que ce projet de découverte était le mien, j’espérais être à l’heure. Mais, aussi, que ma fille maintienne sa volonté de venir. Ces deux conditions ont été réunies. Le trajet s’est déroulé calmement dans ce Paris d’après Noël. Nous avons pris les transports en commun. Il y avait moins de passagers qu’aux heures de pointe, ce samedi après-midi. Le parcours a duré environ 45 minutes.

Il faisait assez froid dehors. Et presque aussi froid dans le dojo où nous sommes arrivés avec une bonne demie heure d’avance. Jean-Pierre et sa femme étaient déjà présents. Ainsi que quelques pratiquants ou des habitués.

Devant notre avance, Jean-Pierre nous a dit : « C’est bien, comme ça vous allez pouvoir vous mettre dans l’ambiance ». Puis, il nous a indiqué le vestiaire. Ensuite, il nous a expliqué où mettre nos chaussures et nos affaires, dans les casiers à l’entrée du tatami. Il m’a aussi autorisé à prendre des photos comme à filmer.

Nous avons donc découvert les deux ponts dont il m’avait parlé. Lesquels symbolisent la séparation entre le monde extérieur où l’on laisse sa vie coutumière. Et le monde du dojo. Nous avons aussi fait la connaissance de ces tableaux ou représentations de combattants, ainsi que de quelques photos de Maitres que je n’ai pas reconnus.

Dans la salle de musculation, sur la gauche, deux ou trois personnes s’entraînaient. Un homme nous regardait avec curiosité. Deux jeunes étaient déjà présents. Un autre homme m’a appris pratiquer avec Jean-Pierre depuis plus de trente ans. Il m’a parlé du précédent dojo de Jean-Pierre, rue Volga, plus grand, où il pouvait y avoir jusqu’à 60 enfants sur le tatami.

La « froideur » du lieu et sa relative austérité ne m’ont pas dérangé. D’une part, parce qu’en plein effort, on a d’autres préoccupations que s’attarder sur la couleur du crépi ou la température de la pièce. Mais aussi parce-que je crois depuis un certain temps que les personnes sont plus importantes que les murs à l’intérieur desquels on s’exerce. Même si, évidemment, je suis sensible à l’esthétique et au confort des lieux où je transite.

Quelques minutes avant le début du cours, Jean-Pierre s’est mis en kimono. Deux groupes ont été constitués. A gauche, les avancés, plus âgés, dont une femme. A droite, les enfants, dont une fille plus petite que la mienne d’une bonne dizaine de centimètres.

J’ai assisté aux dix premières minutes du cours. Depuis ma première rencontre avec Jean-Pierre, j’ai commencé à me rappeler un peu de mes un ou deux ans de karaté lorsque j’avais 12 ou 13 ans. Il y a quarante ans. Nous vivions alors dans une cité HLM à Nanterre qui existe toujours avec ses immeubles de 18 étages.

Je me suis dit que je retournerais peut-être dans ce gymnase, près de mon collège, où ces cours avaient eu lieu. Je me souviens encore du prénom de mon prof de karaté. Danko ou Danco. Je n’ai jamais su de quel pays il était originaire. Je me rappelle qu’il était assez petit et qu’après son départ, il avait été remplacé par un de ses élèves.

Alors que Jean-Pierre donnait ses consignes, il m’a semblé retrouver des « origines » de gestes. Il m’a semblé que certains mots me parlaient. Il est vrai que la pratique du kata m’avait plu, enfant. Et que j’avais aimé les réviser chez moi dans ma chambre. C’est peut-être ça qui m’était resté et qui me revenait un petit peu.

Du côté de ma fille, ça se passait « moins » bien. Tant que nous étions tous les deux côte à côté à arpenter le tatami, tout se passait bien. Puis, juste avant le début du cours, elle avait commencé à dire : « Je suis timide… ». C’est devenu une espèce de rituel lorsqu’elle se trouve devant une certaine nouveauté. Mais je vois dans ce rituel l’équivalent d’un sortilège auquel elle s’est habituée, avec lequel elle se berce, qui a la puissante faculté de la priver de ses moyens avant même de tenter quoique ce soit. Et alors même qu’elle se trouve en terrain « ami ».

Je suis à chaque fois dérouté, et passablement agacé, par la survenue, répétitive et pourtant à chaque fois surprenante, de ce que je crois pouvoir appeler un « rituel ». L’observation et la réflexion ont du bon. Je l’admets. Mais l’autocensure quasi-systématique m’est difficile à supporter.

Jean-Pierre ne s’est pas alarmé. Il a dit gentiment à ma fille :

« Soit tu regardes, soit tu fais. C’est comme tu veux. Copie sur les autres ».

De son côté, un pratiquant expérimenté, ceinture noire, a dit à ma fille avec humour :

« C’est normal, si tu te trompes. Si tu réussis tout, c’est qu’il y a un problème ! ».

Après quelques minutes (dix minutes) j’ai dit à ma fille, immobile, sur le tatamis :

« Profite-en ». Puis, je me suis éclipsé. Pour me mettre dans un angle mort de la salle, derrière le tatami, où ma fille ne pouvait pas me voir. Mais d’où, éventuellement, je pourrais la voir si elle se décidait à s’élancer.

Comme des panneaux indiquaient explicitement que l’usage du téléphone portable était interdit à l’intérieur de l’enceinte, je suis resté là, assis, à écouter. Près des vitrines où des kimonos et du matériel de protection était exposé et en vente. Le kimono de karaté coûtait 50 euros.

Par moments, j’entendais Jean-Pierre placer ses instructions en Japonais ainsi que ses exclamations. A un moment, je l’ai entendu dire, sur un ton complice :

« On a moins froid quand on bouge, hein ? ». Etait-ce ma fille ? J’ai essayé de voir. Rien.

Puis, le cours s’est terminé. Ma fille avait mangé sa compote sur le tatami. Un peu de compote tâchait son manteau qu’elle avait remis.

S’adressant à ma fille, pas du tout étonné, Jean-Pierre lui a dit :

« Moi, aussi, j’ai été un grand timide. Lorsque j’ai débuté le karaté, je suis d’abord resté deux semaines dehors à regarder. Je n’osais pas entrer. Un jour, il s’est mis à pleuvoir. Et, c’est le prof, qui m’avait vu, qui m’a dit d’entrer ». Ma fille n’a rien répondu.

Avant de partir, nous avons dit au revoir à Jean-Pierre ainsi qu’à Tina, sa femme. J’ai remercié Jean-Pierre.

Dehors, ma fille m’a répondu que cela lui avait plu. Mais j’étais contrarié. Je ne savais pas quoi ressentir et penser. Devant Jean-Pierre, je ne pouvais que m’incliner. C’était lui le Maitre. Il savait mieux que moi comment réagir devant une enfant comme ma fille qui n’avait, à mon sens, pratiquement pas bougé pendant l’intégralité du cours. Hormis pour donner quelques coups de poing et quelques coups de pied, si j’avais bien compris.

Mais, dehors, et en tant que père, j’étais partagé entre l’impatience, l’incompréhension, la colère, et l’inquiétude. Parce-que s’engager physiquement, pour moi, c’était apprendre à se défendre. Et, rester spectatrice ou spectateur, c’était apprendre à être victime. Voire, pire, peut-être : choisir d’être victime. Insupportable pour moi.

A côté de moi, ma fille était sereine. Nous marchions main dans la main sur le chemin du retour.

Je n’ai pas cherché lui tirer les vers du nez. A lui faire subir un interrogatoire tel que :

« Mais pourquoi ?! ».

J’ai essayé d’intégrer la leçon. Car, pour moi, la façon dont cela s’était passé ainsi que la manière dont Jean-Pierre avait réagi calmement était ma leçon de karaté. Ma leçon martiale. Mes inquiétudes de père devaient céder devant la patience, l’optimisme et la confiance. Je sais que l’on peut être lent au départ d’un apprentissage et, ensuite, lorsqu’intervient le déclic, connaître une évolution tout à fait correcte. Je suis comme ça. Ma fille peut être « pire » que moi.

Par ailleurs, je me suis rappelé qu’elle avait accepté de venir sans se faire prier. En outre, en la « laissant » sur le tatami, lorsque je me suis « éclipsé », j’ai été un moment touché par cette très grande confiance que peuvent placer les enfants…dans les adultes. Les enfants peuvent accepter tant de choses des adultes qu’en retour, ceux-ci se devraient ou se doivent de faire leur possible pour être à la hauteur d’une telle confiance mais aussi d’une telle innocence.

J’étais sûr, aussi, que cette expérience avait sans aucun doute été marquante pour ma fille. Cette grande salle. Ces représentations et ces tableaux. Ces enfants en kimono. Ces termes dans une langue inconnue. Les exclamations de Jean-Pierre. Ce qu’il lui avait dit. Il en resterait forcément quelque chose. A moi de m’assurer que ce serait du « bon ».

Alors que nous nous rapprochions de la gare St Lazare, j’ai pu trouver où acheter un chocolat chaud. J’ai tendu le gobelet à ma fille. Nous avons terminé le chocolat dans le train.

Deux ou trois jours plus tard, peut-être hier lorsque j’ai commencé à écrire cet article et que ma fille est venue regarder, elle m’a demandé :

« Tu aimes bien, Jean-Pierre Vignau ? ».

J’ai répondu :

« Oui, je l’aime bien. Autrement, je ne t’aurais pas emmenée le rencontrer ».

Elle m’a écouté. Puis, elle s’est éloignée sans dire un mot.

Franck Unimon, ce mercredi 30 décembre 2020.