La Profession infirmière

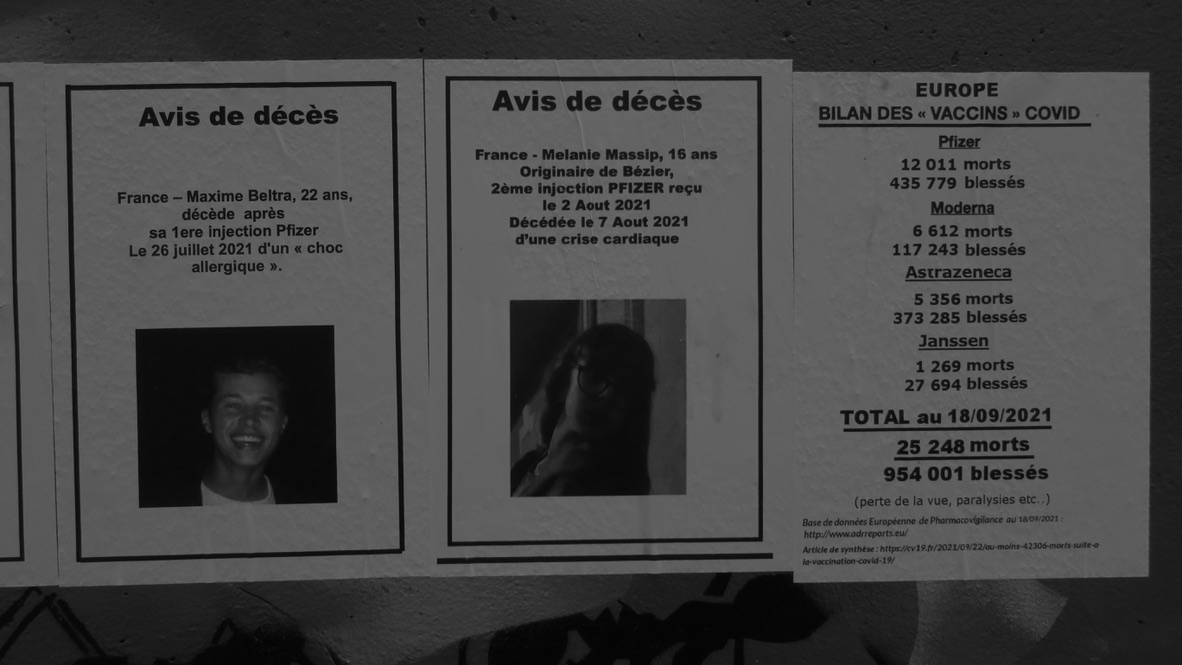

« Les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés », a indiqué Mardi le Ministre de la Santé, Olivier Véran.

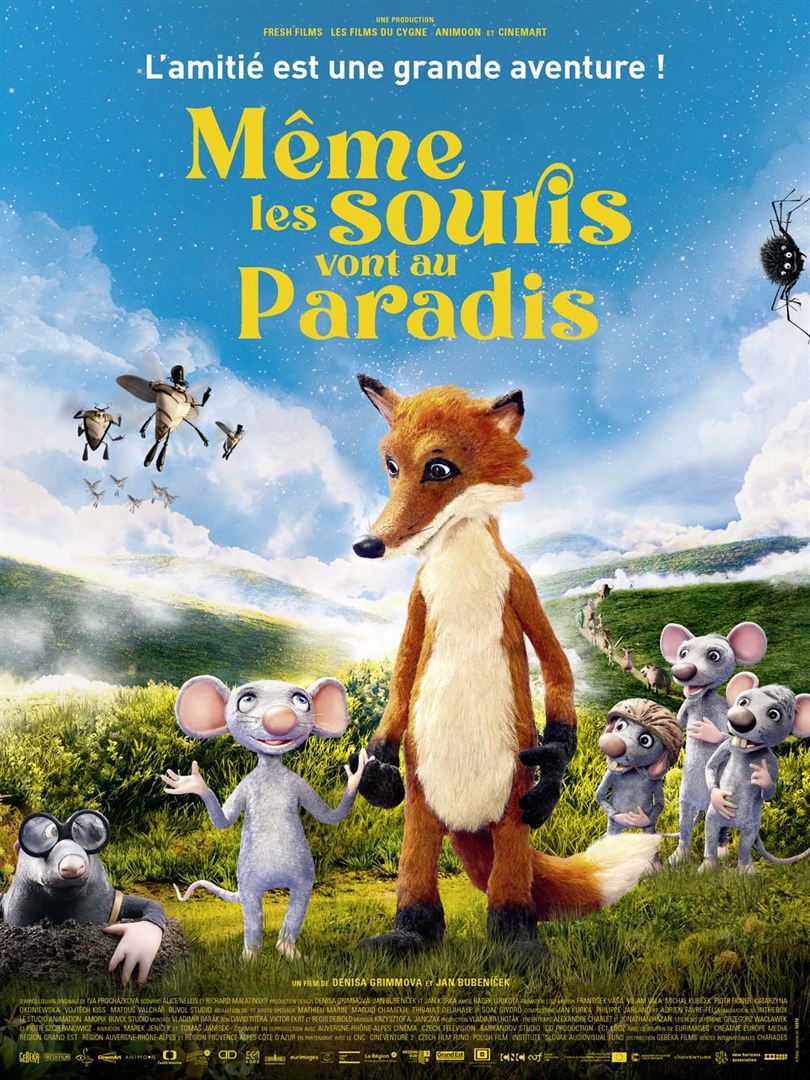

Nous sommes le mercredi 27 octobre 2021. Et, il est 23h19 alors que je commence la rédaction de cet article dont j’ai eu l’idée ce matin en me levant. Cet article était ma première idée. Deux autres sont arrivées ensuite. Mais, d’abord, j’ai tenu en priorité à écrire sur la quatrième idée. Sur le film d’animation Même les souris vont au paradis/ un film d’animation de Jan Bubenicek et Denisa Grimmova vu samedi dernier lors du festival du cinéma tchèque. Car celui-ci est sorti aujourd’hui.

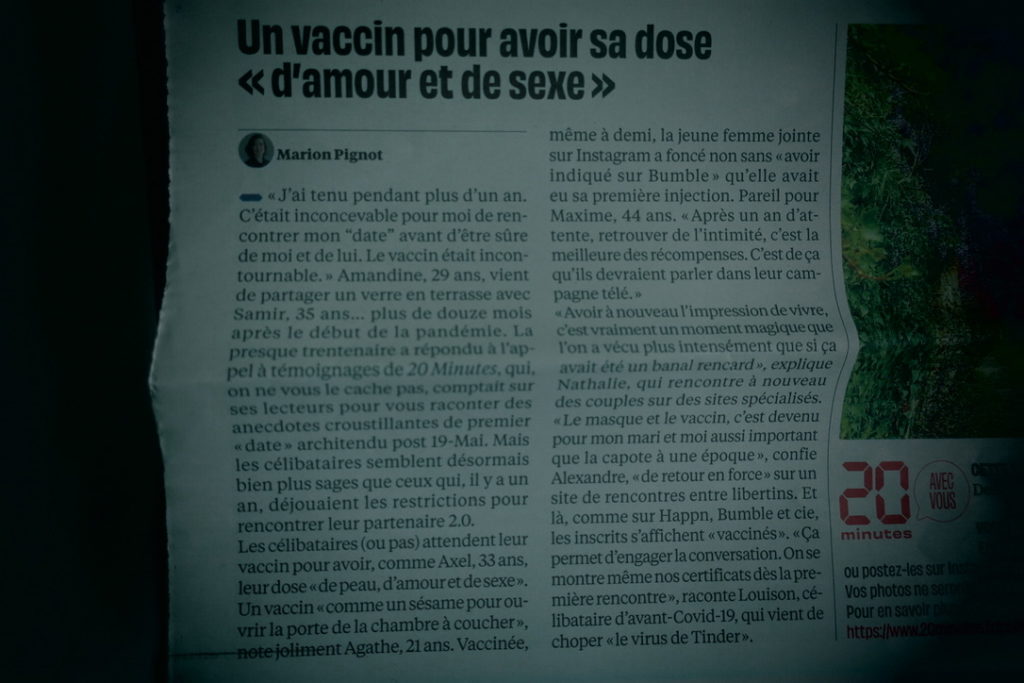

La journée est passée. J’ai pris du temps sur la rédaction de mon article consacré à Même les souris vont au paradis. Puis, ma compagne est partie chercher notre fille au centre de loisirs. Après son coucher, j’ai parcouru plusieurs journaux papier achetés le jour-même :

Les Echos ; Le Canard Enchainé ; Charlie Hebdo ; Le Parisien.

Et, me revoilà au dessus du clavier.

« L’admiration et le respect » :

Je n’ai pas encore parcouru L’Humanité et le New York Times du jour. J’ai délaissé le journal La Croix lors de l’achat des journaux. J’en ai eu pour un peu plus de 18 euros. C’est un coût alors que plein d’informations circulent « gratuitement » et « librement » sur internet. Cette information selon laquelle « les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés », je l’avais lue incidemment sur le net alors que j’étais au travail. Hier, peut-être plutôt qu’avant hier. Et, j’avais aussitôt retenu cette information.

Parce-que je suis directement concerné en tant que soignant.

Je peux comprendre que la même information ait échappé à beaucoup d’autres gens qui, vaccinés ou non contre le Covid, en ont assez d’entendre parler de vaccins, de Covid, de passe sanitaire et de pandémie. D’autant qu’il convient de rétablir une vérité qui date de bien avant la pandémie du Covid :

Si beaucoup de personnes admirent souvent les personnels soignants- ce qui n’empêche pas par ailleurs d’insulter, de menacer, de dénoncer, d’agresser ou de cracher sur ces mêmes personnels soignants- c’est aussi parce-que, dans la vie courante, la majorité des gens préfèrent aller au restaurant, dans une salle de concert ou au cinéma plutôt que dans un hôpital ou dans une clinique. Alors, savoir que des personnes a priori sensées et fréquentables optent comme lieu de travail constant, jusqu’à leur départ à la retraite ou jusqu’à leur mort pour l’hôpital et la clinique, cela force l’admiration ou le respect.

Je peux aussi comprendre que cette déclaration ( ” les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés” ) soit passée inaperçue pour beaucoup de gens car nous sommes en pleines vacances de la Toussaint depuis bientôt une semaine. Ceux qui le peuvent et qui le souhaitent sont partis en week-end prolongé ou en congés. D’autant que, depuis quelques mois, nous pouvons à nouveau ( depuis le 9 juin ? ) circuler à peu près librement dans toute la France et dans un certain nombre de pays en dehors dès lors que l’on est vacciné contre le Covid et/ou que l’on peut présenter son pass sanitaire valide. Et, plus simplement, la période des vacances est une période où, généralement, on a besoin de couper avec les “actualités”. Je ne suis pas en vacances. C’est peut-être aussi pour cette raison que je suis tombé aussi facilement sur cette déclaration/information d’abord sur le net puis dans un journal.

Ce mercredi, je retrouve cette information-déclaration selon laquelle « les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés » écrite noir sur blanc dans le journal Les Echos . Un article concis et discret. Je l’ai aussi pris en photo.

Pourquoi payer des journaux alors que l’on peut retrouver certaines informations gratuitement sur internet ?

Au moins parce qu’en payant, je lis encore à peu près ce que je veux lire dans des journaux. Au lieu de subir des thématiques d’informations ou publicitaires que je recevrais ensuite systématiquement parce-que, sur internet, j’aurais lu tel ou tel article s’y rapportant. La gratuité sur internet, mais aussi ailleurs, est souvent intéressée. Que cet intérêt soit partagé ou non.

J’achète aussi des journaux parce qu’en choisissant les journaux que j’achète, j’ai accès à plus d’informations, dans différents domaines, que celles que j’obtiens et trouve sur internet ou dans les journaux gratuits mis à notre « disposition » dans les gares. Je suis aussi un « traditionnel » pour lequel le contact physique avec le papier du journal et du livre est nécessaire pour un meilleur plaisir de lecture. Je tiens un blog à défaut de ne pas avoir de rubrique ( de chronique, plutôt) dans un journal papier; une expérience que j’ai connue il y a plusieurs années puis qui s’est interrompue pour raisons économiques et, sans doute, usure du rédacteur en chef.

Alors, 18 euros dans des journaux, c’est un coût. Mais la gratuité peut être une économie trompeuse.

« Les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés »

Dans cinq ans peut-être, cette phrase toute seule sera énigmatique pour beaucoup de ses lecteurs. Aujourd’hui, nous savons encore qu’il est question du vaccin contre le Covid.

Cela m’a soulagé de relire cette phrase- que j’avais lue sur internet- dans le journal Les Echos tout à l’heure. Non par plaisir de reparler du Covid, de la pandémie, des vaccins anti-Covid, des soignants suspendus pour refus de cette vaccination mais aussi pour refuser le passe sanitaire.

Mais parce-que c’était, pour moi, une information officielle et vérifiable. Il y a sans doute des gens qui considèreront qu’il ne faut pas se fier aux journaux d’une façon générale ou du journal Les Echos. Moi, malgré mes réserves envers le pass sanitaire, malgré mon acceptation tardive de la vaccination anti-Covid, je me fie à cette information dans le journal Les Echos. Je peux donc continuer mon article en partant de cette information.

Lorsqu’hier ou avant hier, au travail, j’ai lu ce « Les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés », je l’ai gardé pour moi. Pourtant, aussitôt, j’ai vu dans cette phrase un sentiment de satisfaction. Et de victoire politique plus que de victoire sanitaire.

Il y a, de toute façon, en région parisienne, un peu plus de 800 postes infirmiers vacants. Et le retour de ces soignants qui retrouvent leur poste après leur vaccination ne comblera pas cette pénurie. Une pénurie chronique et bien antérieure à la pandémie du Covid.

Sans doute ai-je l’esprit mal tourné. Sans doute que le Ministre de la Santé, qui a prononcé cette phrase (ce que je n’avais pas remarqué lorsque je l’avais lue sur internet) est-il fondamentalement sincère et avant tout réellement concerné par la Santé, y compris celle des soignants. Cependant, dans ce rapport de force entre le gouvernement et certains soignants- une minorité- à propos de cette vaccination anti-Covid dans le contexte de la pandémie du Covid, j’ai du mal à croire à une sincérité totalement désintéressée du gouvernement.

Ma défiance ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce que je vois, de ce que j’entends, de ce que je comprends et de ce que je vis depuis une trentaine d’années dans la profession infirmière.

La profession infirmière

J’ai obtenu mon diplôme d’Etat d’infirmier en 1989 après trente trois mois d’études. Il y a plus de trente ans. Les soignants de la génération de ma mère (ma mère était aide-soignante) faisaient souvent pratiquement toute leur carrière dans un même service. Voire dans deux. J’ai connu cinq établissements employeurs différents en bientôt trente ans d’expérience en Santé Mentale. En psychiatrie et en pédopsychiatrie. Sans compter les hôpitaux et les cliniques où, avant d’être titulaire, il avait pu m’arriver d’être intérimaire ou vacataire pour une journée ou pour une nuit. Pendant quelques années, j’ai aussi donné des cours à des étudiantes et étudiants infirmiers dans cinq ou six écoles ou instituts de soins infirmiers. En région parisienne.

Mon esprit « mal tourné » à l’encontre de cette phrase du Ministre de la Santé actuel- qui n’existait pas à un tel niveau politique lorsque j’ai débuté- provient sûrement de ce décalage entre lui et moi. Le temps. Les différents établissements et services où je suis passé. Les collègues que j’ai connus et que je connais encore. Qu’ils soient restés en région parisienne ou soient partis en province. Des femmes. Des hommes. Des mères. Des pères. Des divorcé(es). Des marié(es). Des veuves. Mes expériences. Tout cela s’intercale, à un moment ou à un autre, entre moi et des phrases. Qu’elles viennent d’un homme politique, d’un directeur d’hôpital, d’un cadre ou d’un collègue.

J’ai dû participer à dix manifestations infirmières en plus de trente ans de diplôme. Je me suis syndiqué très tardivement. A plus de 45 ans. Je suis un adhérent syndiqué qui paie sa cotisation. Même si je sollicite certaines fois « mon » syndicat pour avoir certaines réponses, je ne suis pas un membre actif du syndicat même si cela m’a été proposé. Dans les services où j’ai travaillé et là où je travaille, je me perçois comme un élément modérateur. Affirmé. Mais modérateur. Je n’aime pas les embrouilles à deux balles. Je ne suis pas la personne la mieux informée sur les derniers ragots qui sont les combustibles du moment dans un service.

Hier ou avant hier :

Hier ou avant hier, avec mes collègues infirmiers, nous avons discuté du métier. De la pénurie infirmière. Mes trois autres collègues infirmiers, mes aînés de plusieurs années, sont plus proches de la retraite que moi. A deux mois ou deux ans de le retraite. Une femme. Deux hommes. Je suis, moi, selon les calculs, selon les projets, selon ce que j’estime raisonnable, à 8 ou 10 ans de la retraite. Si je tiens. Si cela vaut le coup et le coût. Si je vais suffisamment bien. Si j’ai encore suffisamment envie de ce travail. Pour l’instant, là où je suis, j’ai envie de ce travail.

La Revalorisation salariale

Un de mes collègues a affirmé sa certitude que la trop faible valorisation salariale expliquait la pénurie infirmière. Selon lui, si les infirmières et les infirmiers étaient mieux payés, beaucoup plus de personnes décideraient de faire des études d’infirmier.

Cette revendication est l’équivalente de la demande d’une augmentation du pouvoir d’achat que les gouvernements agitent régulièrement devant nous qui devons faire des efforts pour joindre les deux bouts.

Le métier d’infirmier fait en effet partie des métiers sous-payés. Régulièrement, des collègues rappellent que l’évolution de salaire des personnels infirmiers n’a pas suivi l’évolution du coût de la vie. Il y a près de vingt ans, maintenant, une collègue ( sans enfant), mon aînée de quelques années, m’avait raconté qu’elle avait bien perçu la réduction de son pouvoir d’achat avec les années. Une collègue et qui, alors, habitait à dix minutes en voiture de notre lieu de travail.

Je ne vais donc pas contester le fait que l’augmentation salariale du métier d’infirmier est nécessaire et plus que bienvenue. Ce à quoi, on me répondra que nous avons eu une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1500 euros ( pour celles et ceux qui l’ont eu) l’année dernière en juin ou juillet 2020. Pour récompenser nos efforts pendant les trois premiers mois de la pandémie du Covid et du confinement. Face au manque de matériel, au manque de personnel, aux heures de travail supplémentaires, à la contamination par le Covid….

Prime à laquelle s’est rajoutée le Plan Ségur, soit une augmentation de 183 euros sur le salaire. J’ai oublié si c’est une prime ou une modification du traitement indiciaire. Et, une autre augmentation, un peu plus conséquente, d’environ 300 ou 400 euros est prévue pour bientôt, à la fin de ce mois d’octobre, dans les lieux de soins. Dans les hôpitaux. Dans les cliniques ?

Je n’ai pas bien compris si cette augmentation concerne les infirmiers de catégorie A comme les infirmiers de catégorie B. Je suis en catégorie B, la catégorie « historique ». Une catégorie vouée à disparaître, considérée comme « active ». Alors que la catégorie A, créée plus récemment ( il y a environ 15 ans) classée comme « sédentaire » est en principe mieux payée mais aussi obligée de travailler plus longtemps que la B avant de pouvoir partir à la retraite avec une pension complète. Depuis une dizaine d’année, tous les nouveaux infirmiers diplômés sont d’emblée en catégorie A et ont, aussi, le niveau Licence. A mon « époque », le diplôme d’Etat d’infirmier, obtenu en trente trois mois, correspondait à un niveau BTS, ce qui équivaut à un niveau Bac + 2.

Les infirmiers de catégorie A ont fait 36 mois d’études, je crois.

Attractivité du métier d’infirmier : Je ne crois pas à la revalorisation salariale

Selon moi, une augmentation salariale serait évidemment plus qu’appréciée par l’ensemble de la profession déjà en fonction. Mais, ai-je dit à mon collègue, je ne crois pas que le fait d’augmenter le salaire des infirmiers ferait venir beaucoup plus de monde à la profession.

J’ai dit quelque chose comme :

« Même si tu augmentes le salaire de 1000 euros, il y a plein de gens qui refuseront de faire ce métier. Ne serait-ce que parce qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas envie de travailler dans le sang, le pipi et le caca ».

Mon collègue était très sûr de lui. Payer plus cher les infirmiers amènerait plus de nouvelles et de nouveaux collègues.

Puis, de lui-même, il nous raconte une de ses expériences, dans le service où il travaillait précédemment, où un bébé était mort dans ses bras. Et, où un autre avait fait un infarctus dans ses bras. J’ai alors repris mon raisonnement :

« Tu vois, il y a des gens, même si tu les paies 5000 euros par mois, ils ne voudront pas vivre ce genre de situation ».

J’ai ensuite continué d’amener ce que je pense du métier. Je n’ai même pas eu envie de débattre du sujet de la vocation évoquée par ce même collègue, devenu infirmier par vocation.

La Vocation :

J’ai déjà dit et écrit ce que je pense de ce mot. Je comprends que des collègues l’emploient pour eux. Pour ma part, ce mot m’est insupportable.

Le stade de la « vocation » est justement celui qui permet de déconsidérer le métier d’infirmier depuis des années voire depuis des générations. N’oublions pas que nous vivons dans une société matérialiste ou tout est prétexte à faire de l’argent et à en faire dépenser. Et où, travailler ou agir gratuitement, permet très facilement à quelqu’un de faire des économies ou du profit sur notre dos.

Discours imaginaire que m’inspire la « vocation » :

« Untel a la vocation donc on peut le faire travailler comme un chien. Un verre d’eau, un peu de pain, cinq minutes pour sa pause déjeuner, le pipi et le lavage de main, et elle ou il repart. C’est vraiment bien, la vocation ! »

Bien-sûr, il est des institutions, il y a eu des institutions et des hiérarchies qui ont « respecté » l’idée de la « vocation ». Mais cela est fonction des services, des époques, des régions, des personnalités. Cela fait beaucoup de paramètres pour que soit respectée la « vocation ». Malheureusement, ce que j’ai le plus souvent vu, c’est que le personnel soignant qui supporte d’être compressé par des conditions de travail difficiles, de plus en plus difficiles, et qui reste fidèle au poste, sera de plus en plus compressé. Sa charge de travail continuera d’augmenter au lieu de s’alléger si ce personnel attend d’autrui

(ses collègues, sa hiérarchie ou son institution) que cette charge de travail s’allège d’elle-même.

A moins d’avoir des horaires de travail de bureau, les horaires de travail du personnel infirmier peuvent être très contraignantes. Il y a des personnes qui veulent être de repos tous les samedis et les dimanches, les jours fériés et dormir chez eux la nuit. Ou qui veulent pouvoir se lever les matins à 7h. A 7 heures du matin, à l’hôpital, il y a des infirmiers qui terminent leur nuit de travail. Et d’autres qui ont déjà commencé leur journée de travail. On peut d’abord se dire qu’en commençant à 7 heures du matin ou un peu avant, que cela permet de terminer sa journée de travail plus tôt. C’est vrai. Mais la fatigue nous suit aussi avec les années.

Et puis, notre société a changé ainsi que la façon de s’impliquer dans le métier.

La société a changé ainsi que la façon de s’impliquer dans le métier :

Lorsque j’ai commencé à travailler comme infirmier par intérim ou en tant que vacataire, toute infirmière et tout infirmier que je croisais était titulaire de son poste quelque part. Peu importe la spécialité, que ce soit en soins somatiques ou en psychiatrie, de jour ou de nuit. Toutes les camarades et les camarades de ma promotion, des promotions précédentes et suivantes, aspiraient à avoir un poste de titulaire.

Depuis cinq ou dix ans, au moins, il est devenu fréquent de croiser des infirmières et des infirmiers diplômés depuis moins de cinq ans qui font uniquement de l’intérim et/ou des vacations. Ou, en psychiatrie adulte, de voir des infirmières et des infirmiers quitter assez rapidement- avant cinq ans d’exercice- les services d’hospitalisation psychiatriques pour, par exemple, des postes dans des CMP ( centre médico-psychologiques).

« Avant », il était plus courant que les jeunes diplômés ou les personnes qui venaient d’obtenir un poste y restent plus de cinq ans.

Ce qui n’a pas changé :

Ce qui n’a pas changé, c’est la grande féminisation du métier. Cette féminisation explique selon moi, en partie, la raison pour laquelle, aussi, le métier d’infirmier est mal payé.

J’étais resté sur le chiffre de 78 pour cent de femmes dans la profession infirmière. Notre collègue infirmière a tenu à dire que, tout de même, le métier s’était masculinisé. J’ai admis que cela s’était partiellement produit. Sans doute dans certains services plutôt que dans d’autres. Mais que lorsque l’on regardait dans l’ensemble, la profession infirmière reste majoritairement féminine. En psychiatrie, par exemple, l’équipe infirmière avec laquelle j’ai débuté dans le service où j’ai été titularisé, au début des années 90, était parfaitement mixte et constituée de collègues qui avaient entre cinq et dix ans d’expérience professionnelle. Du personnel infirmier autant masculin que féminin sur une équipe de 14 ou 15 infirmiers.

Il y avait peut-être même 8 infirmiers pour 7 infirmières. Il faut aussi rappeler qu’à cette époque le diplôme d’infirmier psy (ISP) existait encore. Et, sans doute que ce diplôme attirait plus d’hommes que le diplôme d’Etat d’infirmier que j’ai passé.

Trois ans plus tard, dans le même service, plusieurs collègues masculins étaient partis. L’équipe s’était non seulement féminisée mais aussi rajeunie. Des collègues infirmières tout juste diplômées venaient remplacer des collègues soit masculins et expérimentés, ou des collègues féminins mais tout autant expérimentés.

C’était il y a plus de vingt ans, maintenant. Il n’y a qu’aujourd’hui, dans le service où je travaille depuis moins d’un an, donc plus de vingt ans plus tard, où j’ai retrouvé une équipe, cette fois, plus masculine que féminine.

Les conditions de travail dans bien des services n’ont pas changé. Car, lorsque l’on parle de « changement » d’une situation, c’est pour parler des améliorations.

Il y a sûrement eu des améliorations en matériel, en formation. Mais en conditions de travail des infirmiers, cela s’est plutôt dégradé. C’était déjà limite il y a vingt ou trente ans dans certains services. Aujourd’hui, c’est pire. Et, avant la pandémie du Covid.

Le choix des jeunes infirmiers diplômés en faveur de l’intérim s’explique pour moi de cette façon. On peut voir l’intérim comme le moyen de se faire une expérience dans différents établissements afin de bien arrêter son choix sur un service et un établissement à un moment donné. Cela arrive encore. Mais ce recours à l’intérim, souvent, lorsque j’en ai parlé avec des intérimaires venant travailler dans le service où j’étais en poste, était justifié par la possibilité de décider de son planning. Et, aussi, de pouvoir partir très vite d’un service si cela déplaisait ou était trop difficile.

Mais c’est mieux de donner quelques exemples de ce que ce métier peut provoquer comme engagement chez les professionnels qui l’exercent.

Le don de soi et le sens du Devoir :

Dans le métier d’infirmier, comme dans d’autres métiers, celle ou celui qui fera bien plus que ce qui lui est demandé aura le privilège de s’esquinter à ses risques et périls. S’il ou si elle a la chance d’avoir des collègues et une hiérarchie engagés à ses côtés, le professionnel trouvera des soutiens et des compensations. Cependant, en tant que soignant, confier sa santé à la chance alors que par ailleurs, celles et ceux qui décident des conditions dans lesquelles nous devons travailler, eux, s’en remettent à des chiffres pour évaluer notre travail, c’est très mal prendre soin de soi.

Les chiffres, certains chiffres, peuvent être des repères. Sauf que ce sont certains chiffres, plutôt que d’autres, qui sont retenus comme critères prioritaires. Et, ces chiffres choisis deviennent des empires irrévocables. Il est question de faire des économies. Alors, on ferme des lits. On remplace moins le personnel. Ailleurs, on établit que, finalement, il y a besoin de moins de personnel qu’il n’y en a. Et, comme le personnel soignant est un personnel capable de donner beaucoup de lui-même, et au delà de lui-même, en continuant de toucher le même salaire, le compte est bon pour celles et ceux qui décident quels chiffres il faut regarder en priorité pour gérer un service. Ailleurs, le personnel peut accepter de toucher plus d’argent en étant moins nombreux. Ce qui n’est pas forcément mieux. Mais il est volontaire. Or, on le sait, le volontariat est un gage de “bonne santé” au travail. Jamais, bien-sûr, le fait de gagner de l’argent ou d’avoir besoin de gagner suffisamment ou sensiblement plus d’argent, au détriment de sa santé et de sa vie privée, n’oblige ou ne contraint qui que ce soit à être volontaire pour accepter de beaucoup ( trop) travailler. Ou de simplement continuer de travailler alors que des conditions de travail se dégradent.

Il y a maintenant un mois bientôt, j’ai discuté avec un infirmier, un peu plus plus âgé que moi, qui, en plus de son poste de titulaire dans un hôpital semi-privé ou privé, fait des vacations à côté dans deux ou trois autres établissements. Sa femme, également infirmière, travaillait aussi beaucoup m’a-t’il appris même si moins que lui. Il faisait ça depuis des années, maintenant.

Pragmatique, celui-ci m’a expliqué :

” J’ai besoin de gagner 5000 à 6000 euros par mois afin de conserver un certain mode de vie”. “Cela m’a permis de rembourser en moins de dix ans ( au lieu de 15 ou 16 ans) mon crédit immobilier. Maintenant, j’ai un grand appartement sur Paris”.

Lui et sa femme, sans enfants, avaient acheté cet appartement il y a à peu près une dizaine d’années. Auparavant, ils logeaient tous les deux dans une location qu’ils avaient obtenu grâce à l’équivalent du 1 pour cent patronal. D’où un loyer plus “doux” que ceux pratiqués depuis à peu près une vingtaine d’années, maintenant. Au fait, j’ai lu dans le supplément gratuit du journal ” Les Echos” de ce mercredi 27 octobre 2021 que :

” 743 000 personnes sont en attente d’un logement social en île-de-France”.

Dans cet article intitulé 92 Des élus de gauche contre la crise du logement en Ile-de-France, on peut aussi lire que

” Cette crise touche aussi les foyers issus de la classe moyenne, dont les revenus sont trop élevés pour espérer obtenir un logement social et trop faibles pour accéder à la propriété à Paris ou dans la petite couronne.

C’est le cas notamment des fonctionnaires territoriaux, ou des infirmiers, qui ne peuvent pas toujours loger près de leur lieu de travail, explique Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff”.

” Si l’on n’agit pas, ils seront 1 million à la fin du mandat municipal“, annonce Michel Leprêtre, président de l’intercommunalité Grand Orly Seine Bièvre ( Val-de-Marne).

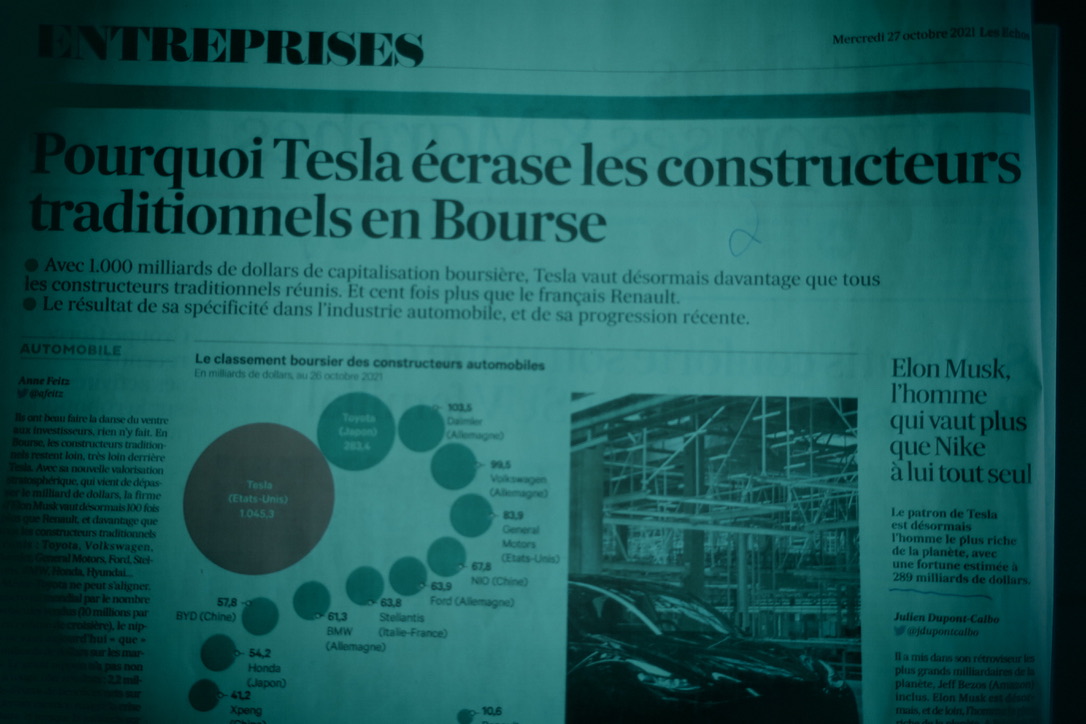

C’est aussi en première page de ce numéro du journal Les Echos que l’on apprend le ” triomphe boursier de la voiture électrique Tesla” du PDG américain Elon Musk. Et qu’avec ” 1.OOO milliards de dollars de capitalisation boursière, Tesla vaut désormais davantage que tous les constructeurs traditionnels réunis. Et cent fois plus que le français Renault ( premier constructeur automobile français)”. A la page 18, le journal Les Echos nous raconte le parcours d’Elon Musk jusqu’à son succès en bourse depuis la cotation de l’entreprise Tesla en 2010. Il y a 11 ans.

Dans un autre article, sur la même page du journal Les Echos, on peut lire Elon Musk, l’homme qui vaut plus que Nike à lui tout seul. Puis, juste en dessous :

” Le patron de Tesla est désormais l’homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 289 milliards de dollars”.

En comparaison, avec ses 5000 à 6000 euros par mois, cet infirmier qui a pu, avec sa femme, en cumulant les heures de travail par-ci, par-là, en plus de son poste titulaire, se payer son grand appartement à Paris en moins de dix ans, apparaît d’un seul coup bien plus que microscopique. Pourtant, j’ai trouvé les choix de cet infirmier et de sa femme plutôt exemplaires. En termes d’anticipation et de réalisme. Lui qui avait pu me dire aussi que travailler autant, pour gagner aussi “bien” sa vie, avait aussi nécessité, nécessitait de sa part, des sacrifices. Mais qu’il ne les regrettait pas. Ce que je pouvais comprendre- sans tout à fait l’envier- puisque, devant moi, il était encore suffisamment bien portant. Et qu’il avait pu se payer, avec sa femme, l’appartement qu’il souhaitait. Mais aussi des croisières. Certains investissements immobiliers dans son pays d’origine. Des repas dans des restaurants. Quelques jours plus tard, pour fêter son anniversaire, il avait un repas prévu dans un restaurant en haut de la Tour Montparnasse. “Un très bon restaurant”, m’avait-il dit. Je n’ai pas encore regardé les prix de ce restaurant. Mais j’imagine que ce restaurant est plus cher qu’un repas dans un restaurant kebab ou dans un Mac Do.

Au début de ma carrière, et même avant l’obtention de mon diplôme d’infirmier lorsque mon niveau d’études (dès la fin de ma première année d’études), m’avait donné l’équivalence du diplôme d’aide soignant, j’avais commencé à rencontrer, lors de vacations effectuées dans des cliniques, des infirmières et des infirmiers titulaires et qui, en parallèle, travaillaient dans un autre établissement. Pour payer leurs impôts. Pour rembourser les crédits de leur maison.

C’était il y a plus de trente ans. J’avais 20 ou 21 ans.

Le salaire d’une infirmière, aujourd’hui, au plus haut, après trente ans d’ancienneté, c’est souvent moins de 3000 euros tous les mois. Allez, disons 3500 euros par mois en poussant très fort. Si l’on ajoute les primes. Les éventuelles négociations de salaire. Si l’on travaille dans le privé, avec les week-end travaillés, les jours fériés travaillés. Selon les horaires que l’on fait. Et, encore, il est possible que des collègues me disent que je suis optimiste. Je touche moins de 3000 euros par mois après bientôt trente ans d’activité professionnelle . Sans les primes. J’habite dans une ville de banlieue, dans le Val d’Oise, à Argenteuil. Une ville située à 11 minutes de la gare de Paris St Lazare par le train direct. Et qui n’est pas connue pour être la plus chère au mètre carré dès lors qu’il s’agit d’acheter dans l’immobilier. Y compris dans le Val d’Oise.

Entre l’exemple de la réussite d’un Elon Musk; celle de ce collègue infirmier qui tourne tous les mois à 5000 ou 6000 euros avec son emploi fixe et ses vacations à côté; et moi avec mon salaire, moindre, on a déja trois mondes, trois modes de vie, très violemment différents. Et trois salaires aussi très violemment opposés. Pourtant, tous les trois, Elon Musk, ce collègue infirmier et moi, nous sommes travailleurs.

Mais la valeur ajoutée au travail que, chacun, nous produisons, est très différente.

Pourtant, que ces secteurs dans lequel Elon Musk évolue, dans lequel Stéphane Bancel, PDG de Moderna, évolue, ou celui dans lequel, le collègue infirmier à 5000-6000 euros et moi, nous évoluons, tous ces secteurs ont leur utilité. Mais d’après certains chiffres, l’entreprise d’Elon Musk et celle que représente Stéphane Bancel ont beaucoup plus d’importance et beaucoup plus de valeur boursière et commerciale que celle ” l’hôpital, la clinique, un lieu de soins” dans laquelle ce collègue infirmier, moi et beaucoup d’autres évoluons. D’après certaines valeurs ( commerciales, boursières et autres), ce collègue infirmier et moi, dès lors que nous avons fait le choix de devenir et de rester infirmiers, nous avons décidé d’accepter de faire partie des ratés du monde et de la société.

Et, si ce collègue infirmier et moi, au regard de ces chiffres, sommes déja des personnes et des travailleurs dérisoires, il existe encore des milliers, des millions de personnes plutôt ( dans le milieu infirmier, hospitalier, en clinique, dans des services médico-sociaux ou dans d’autres sphères professionnelles rémunérées) qui sont encore bien plus défavorisées que nous. Et qui sont donc encore plus déconsidérées que nous.

Aujourd’hui, et depuis des années, les mondes d’Elon Musk et de Stéphane Bancel sont supposés représenter les seuls mondes valables de la modernité et du futur. Ce collègue infirmier et moi, et beaucoup d’autres, avec ou sans notre blouse, sommes supposés représenter un monde ancien. Donc dépassé. Donc contournable. Donc dispensable. Il faut une pandémie, une crise ou une catastrophe extrême, spéciale ou épouvantable (des attentats, un tsunami, un génocide, une guerre, une catastrophe nucléaire, un tremblement de terre, une inondation exceptionnelle avec beaucoup de morts….) pour se rappeler que des professions et des métiers ( pas seulement soignants) anciens et traditionnels ont aussi leur importance dans une société qui se dit et se veut moderne, évoluée, libre et démocratique.

Or, nous sommes dans une société pour laquelle être moderne, cela signifie être amnésique; avoir une mémoire partielle et sélective, briquer certains chiffres, administrer et s’agenouiller seulement devant une horreur plus grande, plus incontournable et plus durable que la nôtre.

D’autres chiffres, néanmoins, restent des chiffres fantômes. Inexistants. Ils n’apparaissent jamais. Le métier d’infirmier fait partie des métiers apaisants, curatifs mais aussi préventifs et régulateurs d’une société. Combien de suicides évités, combien de meurtres et d’agressions évités parce-qu’ un patient a été bien reçu, a pu être bien soigné par des soignants suffisamment en forme, suffisamment nombreux, disponibles et attachés à leur métier ?

Ce genre de chiffres n’apparaît pas. Ils n’existent pas. Ce travail ne compte pas. On nous parle, à l’hôpital, d’écrire ce que nous faisons. Mais, d’une part, on ne peut pas tout écrire. On ne peut pas écrire et faire et vivre. D’autre part, pourquoi écrire à des personnes qui, de toutes façons, savent surtout voir et lire certains chiffres en particulier ?!

Je terminerai avec le chiffre deux.

Le chiffre deux :

Il y a deux ou trois semaines, maintenant, j’ai participé à une formation. Son but était de présenter l’institution aux nouveaux arrivants qu’elle emploie. Nouveaux arrivants dont je fais partie. Cela m’a donné l’occasion de découvrir de nouveaux lieux mais aussi de rencontrer d’autres personnes employées également par l’institution.Dont Sue….mère de plusieurs enfants, qui doit avoir au moins deux enfants. Sue est agent administratif dans l’institution. Cependant, en discutant avec elle vers la fin de la formation, j’ai appris qu’elle avait été aide-soignante pendant près de 15 ans. Dans un service de gériatrie ou un EHPAD. En quelques minutes, elle m’a alors raconté comment les mercredis, au lieu d’être trois aides soignantes, elle se retrouvait toute seule pour faire les toilettes des patients. Les patients à soulever. L’épaule qui s’abîme. L’arrêt de travail. L’obligation de se faire opérer. Le chirurgien qui lui dit :

« Si vous reprenez le travail, je serai obligé de vous opérer l’autre épaule ».

Les démarches ensuite aux Prudhommes. Des démarches difficiles, longues, qui ne lui ont pas tout fait donné raison. La perte irréversible d’une partie de la mobilité de son épaule.

Ce qu’il y a de notable pour moi, en plus de la destruction de son corps et de son moral, c’est que cette histoire, je sais qu’elle a déjà existé il y a vingt ou trente ans. J’ai déjà fait des toilettes. J’ai porté et soulevé des patientes et des patients pour faire des toilettes dans un service de gériatrie. C’est beaucoup plus difficile à porter que les chiffres avec lesquels on nous tape dessus depuis des années.

Ensuite, il y a Dei…une ancienne collègue que j’ai connue il y a vingt ans dans un de mes précédents services. Dans un service de soins et d’accueil urgents en pédopsychiatrie. Dei habite et travaille maintenant dans le sud de la France. Son travail lui plait beaucoup. A seulement dix minutes en voiture de chez elle.

« De toute façon, j’ai toujours été dans des services près de chez moi » me dit-elle.

Dei… est infirmière dans un service gériatrie. Des journées de travail de 12 heures. Ce qu’elle aime beaucoup, c’est le « relationnel » avec les patients. Et transmettre aux autres collègues. Elle me dit que travailler en pédopsychiatrie lui a beaucoup appris. Je comprends.

Je sais aussi, depuis trente ans, que s’il y avait plus de personnel dans les services de gériatrie, ce serait très gratifiant d’y travailler pour le relationnel. Mais, classiquement, les services de gériatrie manquent de personnel depuis trente ans. Les jeunes infirmiers diplômés fuient les services de gériatrie.

Lorsque Dei travaille, elle est responsable de….84 patients répartis sur trois services. Dei…m’explique, de bonne humeur, que dans chacun des services, il y a trois aides-soignantes. Divisons 84 par trois, cela donne quoi ? 28 patients par service.

Je n’ai pas poussé pour demander à Dei…si les patients sont suffisamment valides pour se déplacer ou pour se laver en toute autonomie. Déjà, pour moi, une infirmière toute seule pour 84 patients, pendant 12 heures, il y a quelque chose qui cloche. Mais c’est normal. Et ça, ça ne dérange pas nos grands vertébrés des chiffres.

Je ne connaissais pas ce chiffre de 84 patients pour une infirmière avant que Dei…ne me le donne. Malheureusement, ce chiffre comme celui de 3 aides soignantes pour 28 patients ne m’étonne pas, ne m’étonne plus. Avec ce que j’ai pu connaître ou entendre ailleurs. Alors que je devrais être étonné. Mais, même pour moi, ce chiffre est devenu « normal ». Ensuite, lorsque cela dérapera, si ça dérape, on nous parlera de maltraitance d’une soignante ou du personnel.

Je lui demande : ” Il y a toujours des kilos de médicaments à donner aux patients ?”. Dei semble alors réaliser : ” Ah, là, là. C’est vrai qu’il y a beaucoup de médicaments à donner…”. Trente ans sont passés pourtant depuis la dernière fois où j’ai travaillé dans un service de gériatrie.

Sur ses 12 heures de travail, Dei…me dit sans amertume que, normalement, elles/ils ont droit à « deux heures de pause ». Mais que, vu le travail à faire, elles/ils ne peuvent jamais prendre ces deux heures de pause.

Où sont nos grands pratiquants du chiffre ? Qu’attendent-ils pour rapidement corriger ce genre de désordre ? Comment peuvent-ils accepter que ça continue ? Sans doute que ces chiffres-là ne leur ont pas été communiqués ou ne leur parlent pas. Sans doute aussi que ce que connaissent Dei…et ses collègues font partie des exceptions. Dans tous les autres services de gériatrie de France, c’est certainement beaucoup mieux.

Mieux ? Dei m’apprend que, lorsqu’elle reprend le travail après plusieurs jours de repos, qu’elle arrive à 6h30.( Au lieu de 7h30 qui est son horaire de début normal). Afin de pouvoir bien prendre le temps de lire les dossiers des patients. Je l’écoute. Je ne dis rien. Dei…est heureuse comme ça. Cela fait un peu plus de trois ans qu’elle travaille là. Elle ne souffre pas. Et, tout le monde est content. Celles et ceux qui pelotent leurs chiffres en permanence et qui font une bonne affaire en étant dispensés de rémunérer tout ce travail abattu gratis par Dei et toutes les infirmières et les personnels soignants et médicaux-sociaux qui lui ressemblent et qui se comptent par….mince, je n’ai pas les chiffres. Donc, ça ne compte pas.

Dei m’apprend aussi que plusieurs de ses collègues ont préféré quitter le service. Plutôt que de devoir accepter de se faire vacciner contre le Covid. Elle ne sait pas où ces anciennes collègues sont parties travailler. Ni comment elles s’en sortent financièrement….

Ma compagne, également infirmière, a été suspendue il y a quelques semaines pour avoir maintenu son refus de la vaccination anti-Covid ainsi que du pass sanitaire. Elle a touché son salaire du mois d’octobre tout à l’heure. Le gouvernement a appliqué ce qu’il avait annoncé cet été en cas de persistance du refus des soignants de se faire vacciner contre le Covid à compter du 15 octobre 2021. Ma compagne a touché pour ce mois d’octobre la somme de 246 euros.

La première page du journal L’Humanité de ce mercredi 27 octobre 2021 nous montre ( à Dieppe) ” des gilets jaunes déçus des mesures du gouvernement ( qui) relancent le mouvement“. Avec ce titre :

Pouvoir d’Achat ” Trois ans après, c’est pire”. En dernière page du journal L’Humanité, un article intitulé Catherine Corsini porte la parole des soignants raconte le passage à la rédaction de la réalisatrice dont le dernier film, La Fracture, sorti ce mercredi, raconte, en passant par un service d’urgence hospitalier, les “violences policières” et la “lutte des classes”.

Le Journal L’Humanité

Après avoir évoqué Elon Musk , lequel incarne le fracas de la réussite sociale et économique, et du monde de la bourse et de l’entreprise, cette image du journal l’Humanité nous ramène à un média, emblématique du Parti communiste français mais aussi d’un monde tous deux désuets, conquérants hiers ( autant qu’un Elon Musk aujourd’hui) mais qui feraient maintenant trainer leur extinction depuis très ( trop) longtemps. Là aussi, le contraste est très violent entre la vie de ces gilets jaunes ( dont quelques témoignages dans le journal L’Humanité nous expliquent qu’ils doivent survivre chaque mois avec des sommes comprises entre 830 et 1200 euros par mois) et les triomphes financiers ( et autres) au lance-flammes d’un Elon Musk. Ou d’un Stéphane Bancel, PDG de Moderna.

Devant cette première page de L’Humanité, comme les quelques autres fois où j’ai pu le lire, mes sentiments restent partagés. Je ne sais pas si le journal est vraiment sincère et aussi optimiste et combattif que je devrais l’être ou que j’aurais dû toujours l’être.

Je ne sais pas si les causes qu’il embrasse sont des causes qui ressemblent à des causes largement perdues d’avance parce-que le journal lui-même a l’air de tenter le tout pour le tout pour survivre. Et qu’il n’a pas les moyens – auxquels il essaie encore de croire- pour véritablement résister et changer la donne d’une situation ou d’une cause.

Je ne sais donc pas qui, ici, des gilets jaunes, qui avaient créé un mouvement ( qui avait surpris beaucoup de “monde” au sein des partis politiques, des syndicats et les média) de contestation sociale, durable, très populaire et très influent il y a trois ans, ou du journal L’Humanité, a le plus besoin de l’autre ?

Le journal l’Humanité qui persiste dans une contrée, une croyance et un langage annexes dont beaucoup de monde a oublié ou rejeté l’usage et l’existence ?

Ou le mouvement des gilets jaunes qui, lui, s’était retrouvé privé de ses appels d’air par l’instauration des mesures gouvernementales de confinement, de couvre-feu, de restriction de déplacement géographique et d’interdictions de rassemblement pour cause, officiellement, d’urgence sanitaire en raison de la pandémie du Covid à partir du mois de mars 2020 ? ( voir Gilets jaunes, samedi 14 mars 2020)

Pourtant, bien des infirmières et des infirmiers pourraient se reconnaître dans cet article du journal de l’Humanité à propos des gilets jaunes comme dans ce titre : ” Même avec deux salaires, c’est difficile”.

Mais, peut-être que plus que sa mise en page et son langage ringards, que ce qui est le plus reproché instinctivement à l’Humanité, c’est la défaite, la fuite ou la trahison d’une vraie gauche sociale, humanitaire et universelle en laquelle beaucoup trop d’entre nous ont fait l’erreur de croire.

Une faute que le journal L’Humanité porte plus que d’autres média sur ses colonnes. Telle la croix que le Christ a dû porter lui-même. A ceci près que le Christ, s’il a souffert sur le trajet de son supplice, s’il a agonisé, a bien fini par partir. Même si, c’était pour, officiellement, revenir et ressusciter ensuite. Alors que le journal L’Humanité, lui, même crucifié, désavoué et désertifié, ne trépasse pas.

Le pass sanitaire

Le pass sanitaire, lui, devait s’arrêter en novembre de cette année. Désormais, le gouvernement parle , pour cause de “vigilance sanitaire”, d’une prolongation du pass sanitaire jusqu’en juin 2022. Ce qui impliquera, bien-sûr, de devoir rester à jour question vaccination anti-Covid. Et, donc, sans doute pour des millions de Français de recevoir une troisième injection de vaccin anti-Covid entre-temps. On a l’impression que depuis le premier confinement, le gouvernement passe régulièrement son temps à demander aux Français de faire plus d’efforts pour le mettre à l’aise, lui. Afin qu’il puisse garder une bonne marge de manoeuvre, confortable, afin de fournir de son côté assez peu d’efforts. Ou pour donner l’illusion et se donner l’illusion qu’il fait de grands efforts lorsqu’il fait quelques gestes. On dirait presque que le gouvernement souffre beaucoup plus que les Français de la pandémie du Covid et de toutes les mesures restrictives qui en ont découlé depuis l’année dernière. Et que c’est plus au chevet du gouvernement qu’il faudrait être qu’à celui des Français.

Dans le journal Les Echos de ce mercredi 27 octobre 2021, à nouveau, le philosophe Gaspard Koenig, président du think tank GenerationLibre s’exprime sur le sujet de la longévité du pass sanitaire dans son article intitulé Vigilance sanitaire et privation de libertés.

Dans cet article, Koenig écrit entre-autres :

” (….) Pourtant, le gouvernement envisage le renforcement du passe, en le conditionnant à une troisième dose, en donnant aux directeurs d’école des pouvoirs de vérification ( charmante conception de l’instruction publique) ( ….)”.

” (…..) Le ministre de la Santé, qui s’engageait encore en janvier dernier devant la Commission des lois à ne pas recourir au passe, explique aujourd’hui que celui-ci restera en vigueur tant que ” le Covid ne disparaît pas de nos vies”. Autant dire pour toujours. Car la “vigilance sanitaire” pourra indéfiniment être justifiée par un nouveau variant ou sous-variant, une reprise épidémique ici ou là, une énième dose de rappel, ou simplement la probabilité d’apparition d’un nouveau virus. Si l’on accepte ce raisonnement, on discutera bientôt de vigilance sécuritaire ou environnementale. On nous privera de liberté ” au cas où”. François Sureau évoque déja la “dérive autoritaire” de nos sociétés ( …..)”.

” (…) Le plus grand danger est celui de l’accoutumance. Lassés de ces débats anxiogènes, la plupart de nos concitoyens se résignent. Nous nous habituons à demander une autorisation pour vivre notre vie et à nous fliquer les uns les autres. Le gouvernement trouve bien pratique de nous laisser un fil à la patte : pourquoi nous épargner une servitude que nous semblons rechercher ? (….)”.

La “variation” infirmière

Bien-sûr, Sue, l’ancienne aide-soignante, et Dei et toutes celles et tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent dans des conditions à peu près équivalentes, si on leur présente un micro se sentiront souvent illégitimes pour donner leur avis. Ou seront mal à l’aise pour exprimer ce qu’un Ministre, un directeur d’hôpital, une psychologue ou un médecin pourra ou saura dire s’il a ou si elle a à s’exprimer à propos de son propre travail. Donc, là, aussi, ce qu’ont vécu ou vivent Sue et Dei au travail, dans un service de gériatrie ou dans un autre service à l’hôpital ou dans une clinique, ça ne compte pas. ça n’existe pas. Il n’y a pas de chiffres pour ça. On va me parler du nombre des arrêts de travail. Mais toutes les fois où Sue, avant de se démolir l’épaule, avait trop porté ou s’était retrouvée seule. Toutes les fois où Dei a accepté l’inacceptable qu’elle trouve tellement normal qu’elle ne m’en a pas parlé. Cela n’est pas comptabilisé. Cette comptabilité destructrice se décompte dans le corps et dans le moral des soignants.

La profession infirmière, une profession qui avance, éclairée par des chiffres qui lui tombent dessus, avec lesquels elle doit faire. Et se taire. Telle une femme battue qui va s’en prendre une si elle se met à parler et à penser.

Franck Unimon, Jeudi 28 octobre 2021.