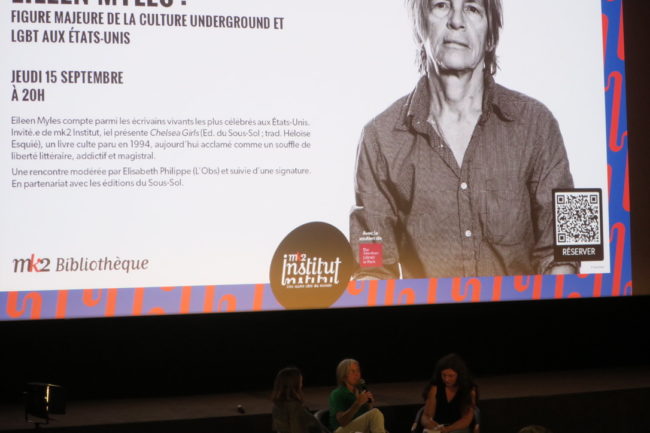

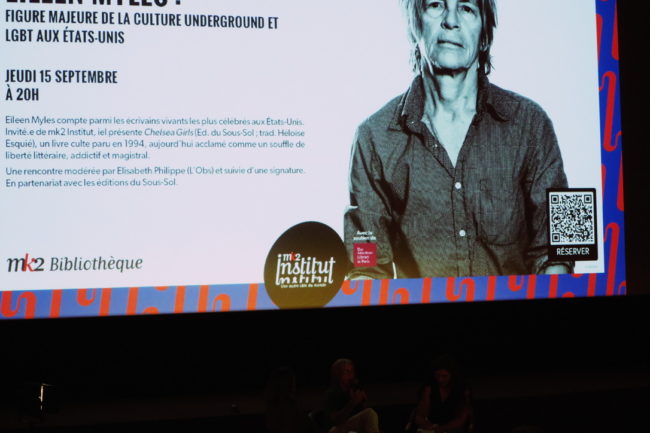

Eileen Myles au Cinéma MK2 Bibliothèque ce jeudi 15 septembre 2022

Premier jour d’automne, ce vendredi 23 septembre. Je terminais mon petit-déjeuner ce matin lorsque j’ai commencé à penser à un article sur la conférence d’Eileen Myles la semaine dernière. Voici comment un certain nombre d’articles part dans ma tête. Ensuite, je décide de les suivre. Si j’estime avoir suffisamment de temps et de mots. Si j’ai suffisamment d’envie pour eux. Les mots sont ce qui contient l’incendie de mon esprit et pour les trouver, il faut que j’aie envie d’eux. Que je sois volontaire pour leur courir après afin de les rassembler.

J’ai envie d’écrire cet article sur Eileen Myles, l’auteur de Chelsea Girls, « figure majeure de la culture underground et LGBT aux Etats-Unis ». Un livre paru en 1994 dans sa version originale et récemment traduit et publié, pour la première fois, en Français.

Je ne connais rien à l’univers d’Eileen Myles. Malgré ma bonne volonté, Je vais donc écrire et raconter dans cet article beaucoup de conneries réactionnaires et déverser au grand jour un certain nombre de ces jugements de valeurs dont je suis le réservoir.

Cet article, ce « coming out », n’était pas prévu. Bien des articles sont des « coming out ». Le mien sera sûrement celui de ma « beauferie ».

Initialement, ce matin, je pensais plutôt à faire le nécessaire afin d’aller voir le dernier film de Rebecca Zlototwski sorti avant hier :

Les enfants des autres.

Il y a plein d’autres films que j’aimerais aller voir bien avant celui-ci. Mais je fais de celui-ci une priorité. Même si l’interview par la journaliste Guillemette Odicino de la réalisatrice Zlotowski dans l’hebdomadaire Télérama -auquel je suis abonné depuis des années- m’a plusieurs fois fait souffler d’agacement. En lisant, une nouvelle fois, telle une condamnation à perpétuité, les termes-poncifs :

«(….) elle ( Rebecca Zlotowski) est l’une des cinéastes les plus brillantes de sa génération ».

Ou, plus loin, pour parler de l’actrice Léa Seydoux ( une actrice qui m’inspire des sentiments très contrariés au moins depuis sa polémique avec le réalisateur Abdelatif Kechiche après tourné sous sa direction La vie d’Adèle, où, pour moi, elle n’est pas la meilleure actrice du film mais aussi dans d’autres films par la suite) « irradiante de sensualité ». Léa Seydoux, « irradiante de sensualité » ? Sa première apparition- comme James Bond girl- dans le dernier James Bond avec l’acteur Daniel Craig cloue le film dans un cercueil.

Pour parler du troisième film de Zlotowski, Planétarium, la journaliste Guillemette Odicino écrit : « son film maudit, incompris, elle osait une fresque à la fois charnelle et spirituelle ».

Bien-sûr, j’ai dû comprendre que la journaliste, elle, avait compris ce film que beaucoup n’avaient pas compris. Quant à l’idée d’une « fresque à la fois charnelle et spirituelle », j’ai trouvé cette description bien cérébrale, et, à nouveau, très fuyante par rapport au corps. Dans ces relations que l’on peut avoir, quotidiennement et étroitement, avec notre propre corps. Comme cela se pratique, je trouve, dans ces milieux très intello où l’on brille beaucoup plus par les concepts, la pensée, que par l’usage que l’on peut faire et vivre de son propre corps :

Je reproche à beaucoup d’intellectuels et à beaucoup « d’acteurs » culturels dont j’espère faire le moins partie possible d’être des très grands handicapés de leur propre corps. Et, je lisais tellement ça, une fois de plus, je crois, dans cette introduction à l’interview de Rebecca Zlotowski dans Télérama.

« La chair, toujours, filmée comme une arme politique, et le questionnement sur la féminité moderne sont au cœur d’Une fille facile, son plus grand succès : en 2019, cette chronique ensoleillée enflammait la Croisette, imposant Zahia Dehar comme un corps fascinant de cinéma » poursuit la journaliste de Télérama (celui du 24 au 30 septembre 2022, le numéro 3793, page 4) toujours dans l’introduction de son interview de Zlotowski.

« enflammait la croisette » ; « comme un corps fascinant de cinéma », encore des stéréotypes de langage.

Une fille facile est le seul film que j’ai vu de Rebecca Zlotowski. Et, malgré mes réticences au départ, j’ai beaucoup aimé ce film. J’en parle d’ailleurs dans mon blog. ( Une fille facile ).

« Corps fascinant de cinéma ? ». De quoi parle la journaliste de Télérama ?!

Lorsque l’on regarde Zahia Dehar et que l’on sait « un peu », car cela avait été beaucoup médiatisé quand même !, qu’elle avait été « escort girl », on hésite très peu à trouver son corps « fascinant ». Que ce soit au cinéma ou dans la vraie vie.

Je n’ai pas oublié ce mélange d’admiration et de sentiment de privilège qu’avait pu ressentir la journaliste « star » Léa Salamé lors de sa rencontre-interview avec la belle Zahia Dehar qui avait défrayé la chronique. Cela m’avait rappelé le rôle de gigolo de Daniel Auteuil dans le film Mauvaise passe réalisé par Michel Blanc en 1999. ( Tiens, Michel Blanc est homo. Et il avait écrit le scénario avec Hanif Kureishi plutôt porté sur des sujets un peu tabous…).

Nous avons beau être des personnes responsables, présentables, très bien éduquées, bien maquillées, nous exprimer de façon hautement civilisée… nous avons aussi besoin de notre giclée de sensations « premium » en tutoyant ce qui sort du stérile et du cadre. Ça flatte le côté rebelle ou « border line » en soi. On est ainsi rassuré quant au fait que l’on est beaucoup plus grunge et beaucoup plus ouvert, plus libre et démocrate qu’on peut le laisser croire.

Zahia Dehar n’est ni le premier ni le dernier corps – ou coup- vivant de femme que le cinéma servira comme plat pour attirer un public dans une salle. Et sans doute pas le dernier non plus qui inspirera bien des fantasmes et des branlettes empathiques à certains officiels de la Croisette. Rappelons-nous qu’assez récemment, des « influenceuses », à Dubaï, ont été payées par certaines grandes fortunes afin de se faire déféquer dans la bouche.

Ce que peut inspirer un corps désiré, désirable -et aussi médiatique- découle de ce qui se passe dans la tête ( et de son Pouvoir) de celle ou de celui qui peut disposer- et comment- de ce corps désiré et désirable.

Eileen Myles, elle, c’est le contraire de tout ça. Eileen Myles fait partie de ces personnes qui ont décidé d’assurer leur corps. Mais lorsque j’écris ça, je m’aperçois que, finalement, Eileen Myles est plus proche d’une Zahia Dehar ou de certaines influenceuses qui ont décidé de se servir de leur corps pour réussir que de celles et ceux qui se résignent à être les caissières, les domestiques et les secrétaires des autres.

Pourtant, lorsque l’on met côte à côte, une Eileen Myles et une Zahia Dehar, la proximité est loin d’être marquante. Mais je crois que l’une comme l’autre a pu adopter des modes de vie réprouvés à un moment donné par l’ordre et la vertu publiques.

J’avais prévenu, dès le début de cet article, que j’allais écrire beaucoup de conneries. Et, c’est le moment, pour moi, de fournir mon mot d’excuse. Pour commencer, et c’est selon moi le principal et ce qui me pousse à écrire cet article :

Ce jeudi 15 septembre, j’aurais pu ( ou peut-être dû ) rester dans ma ville, à Argenteuil, afin d’aller rencontrer dans la librairie Presse Papier du centre ville, l’auteure Touhfat Mouhtare née en 1986 à Moroni aux Comores, pour son livre Le Feu du Milieu paru aux éditions Le bruit du monde. Aujourd’hui, Touhfat Mouhtare vit dans le Val d’Oise.

A la place, je me suis éloigné de ma ville et du Val d’Oise. Je me suis véritablement déplacé pour assister à Paris à cette conférence-interview de l’Américaine Eileen Myles. J’ai vraiment pris ces photos et filmé ces quelques moments.

J’ai entendu parler d’Eileen Myles récemment. En commençant à lire Les Argonautes ( paru en 2015) de Maggie Nelson. Une auteure de référence, au même titre qu’Eileen Myles, son aînée de plus de vingt ans, pour les personnes préoccupées par les questions du genre, de dominations, comme par les violences engendrées par le patriarcat.

J’ai du mal à avoir une lecture suivie de l’ouvrage de Maggie Nelson. J’ai bien plus de « facilités» pour lire le premier volet de La Guerre d’Algérie d’Yves Courrière.

Les Argonautes de Maggie Nelson ( née en 1973) est un récit de sa vie personnelle avec son (ex ?) compagnon, Harry, originellement née femme, père d’un jeune fils dont Maggie Nelson, en tant que belle-mère, essaie de s’occuper au mieux (on voit mieux le rapprochement avec le dernier film de Rebbeca Zlotowski ? Je ne l’ai pas fait exprès) de réflexions critiques et théoriques poussées citant Butler, Winnicott, Foucault et d’autres, mais aussi de certains moments de sa vie avant Harry comme de certaines de ses décisions en rapport avec ses engagements (ou son activisme).

La partie théorique et intellectuelle de l’ouvrage de Maggie Nelson, par moments, me coupe les neurones à défaut de me couper les jambes : je subis, par moments, des absences de compréhension. Et puis, le courant se rétablit. Dans ses Argonautes, Maggie Nelson (qui cite aussi Eileen Myles parmi ses références) établit que le mariage et l’armée comptent parmi les institutions historiques les plus répressives.

Je suis marié. J’ai pu ou peux, par moments, me sentir proche de certaines valeurs militaires. Mon attachement aux valeurs des Arts martiaux, par exemple, se rapproche quand même de l’attachement à certaines valeurs militaires. Si on les applique aveuglement ou de façon fanatique. Je fais donc ou ferais donc partie de « l’ennemi » pour des personnes comme Maggie Nelson ou Eileen Myles. D’autant qu’il est deux autres institutions, pour lesquelles je travaille, qui sont, aussi, « historiquement répressives » :

La psychiatrie et la pédopsychiatrie.

Donc, que faisais-je jeudi dernier à cette conférence-interview d’Eileen Myles comme devant ce livre de Maggie Nelson – dont je ne connaissais pas l’existence avant cet été- au lieu de lire un des articles de mon Télérama hebdomadaire ?

Nous voyons du Monde ce qui nous intéresse, ce qui nous attire l’œil ou l’attention, ce à quoi nous sommes habitués ou ce qui nous gêne ou nous dérange.

Ensuite, nous faisons plus ou moins nos choix. Nous décidons de retourner à nos occupations bien connues de nous-mêmes. Ou nous choisissons de prendre l’option qui consiste à aller nous éduquer un peu. Car le Monde est souvent plus multiple que ce que nous en savons ou en percevons à première vue.

J’avais une vingtaine d’années lorsque, pour la première fois, en stage au cours de mes études d’infirmier, dans un service de chirurgie orthopédique dans la banlieue ouest parisienne, dans une ville de banlieue plus favorisée que celle dans laquelle j’avais grandi, j’avais rencontré un patient transexuel. Un homme d’origine espagnol qui s’était fait renverser par une voiture alors qu’il marchait sur la route, alcoolisé. Le conducteur avait pris la fuite.

Je me rappelle que cet homme tenait une sorte de boutique de vêtements. Et qu’au téléphone, sa sœur lui témoignait une certaine affection.

J’avais 19 ou 20 ans, lorsqu’après avoir assisté à une soirée cinéma à Paris, consacrée au réalisateur Jean-Pierre Mocky, je m’étais retrouvé comme un idiot, dans la rue. Après avoir vu les films Solo, Un Linceul n’a pas de poches et, en avant Première, le dernier film, alors, de Jean-Pierre Mocky :

Agent Double.

Puis, dehors, j’avais regardé la plus grande partie des spectateurs rentrer chez eux en voiture. Devant l’impossibilité de rentrer chez mes parents, à Cergy-St-Christophe. Car il n’y avait plus de RER A à deux heures du matin passées.

J’avais finalement été hébergé par un inconnu, un homme un peu plus âgé que moi, croisé non loin du centre Pompidou vers 4 ou 5 heures du matin. Celui-ci, étudiant en Droit selon ses dires, avait pris ma défense. Il m’avait proposé de m’acheter un Kebab puis, en taxi, m’avait emmené dans son studio, dans une ville de banlieue que je ne connaissais pas. Cet homme m’avait fait des avances que j’avais déclinées.

Mon cul contre un Kebab ?

Il faut tout essayer dans la vie » m’avait conseillé cet homme « mûr ». Je lui avais suggéré de faire l’amour avec des plantes et des animaux. J’avais lu plein d’articles sur le sujet dans Télérama. Lui, avait trouvé tout cela contre nature. Et il m’avait laissé partir lorsqu’était arrivée l’heure des premiers RER.

J’ai dû entendre le terme « Queer » pour la première fois il y a un peu plus de dix ans. Aujourd’hui encore, j’aurais du mal à expliquer ce terme. « Queer » par ci, « Queer » par là. Les activistes, les personnes engagées et/ou de média mais aussi les poètes, les artistes et les intellectuels savent que le langage, autant que le corps, est une arme.

Une arme de destruction, d’asservissement de dénigrement. Une arme d’ensemencement et de revitalisation de nos vies et de nos imaginaires. Pour cette dernière idée, je convoque évidemment des personnalités comme Aimé Césaire, Frantz Fanon ou d’autres, dont je maitrise aussi mal les œuvres et les pensées que je ne comprends véritablement le terme « Queer ». Et qui n’ont rien à voir, au départ, avec quoique ce soit de « Queer » au sens où l’entendent les activistes et penseurs LGBTQ+. Et, pourtant, d’un côté comme d’un autre, il s’agit toujours de s’affranchir comme de s’extraire du colonialisme, d’un certain conditionnement mais aussi des effets de toute forme d’esclavage et d’asservissement personnel, historique, culturel, social, économique, politique et corporel.

Au cours d’un débat auquel j’assistais, lors d’un festival de cinéma LGBTQ+, j’avais entendu un spectateur dire du réalisateur François Ozon ( qui a sans doute aussi été interviewé par Télérama ou qui le sera un jour en tant que « l’un des cinéastes les plus brillants de sa génération » ) :

« Il fait un cinéma Queer ». Ou « Il est Queer ».

Au cinéma, j’ai vu un certain nombre des films de François Ozon, ses premiers films en particulier. Et, cela a été un peu pareil avec l’acteur et réalisateur Xavier Dolan jusqu’à Laurence Anyways (réalisé en 2012). Deux réalisateurs ouvertement homosexuels. Pourtant, en allant voir leurs films, que j’ai aimés voir, je ne me suis jamais dit que je regardais un film, un monde ou un mode de vie « Queer ».

De la même façon que je ne me suis pas dit, je crois, qu’ils essayaient, au travers de leurs films, de déconstruire(un verbe que j’ai découvert sans doute à peu près au même moment que lorsque j’avais fait la connaissance du terme « Queer ») certaines conceptions de « genre », certaines « identités » imposées par le monde hétéro-normé, patriarcal, occidental, capitaliste et blanc encore dominant dans le Monde.

Peut-être que tout ce programme de déconstruction mentale et « civilisationnelle » n’est pas le leur, tout simplement. Que tout ce qu’ils veulent, eux, Ozon et Dolan, c’est d’abord exister en tant que personnes et artistes et faire des films.

Eileen Myles a sûrement dû voir plusieurs des films de François Ozon et de Xavier Dolan. Jeudi dernier, le premier extrait de film choisi pour sa conférence a été un passage du film… Les 400 coups de François Truffaut.

Lorsque Les 400 coups de François Truffaut sort en 1959, Eileen Myles, née en 1949, a dix ans. Nous regardons l’extrait. Nous voyons Jean-Pierre Léaud, alors enfant, courir à petits pas, vers la plage. J’ai souvent entendu parler de ce film comme étant un grand classique à voir. Je connais bien-sûr de nom François Truffaut et ai vu un ou deux de ses films dont La femme d’à côté (1981) et Domicile conjugal (1970), deux films vus plusieurs années plus tard à la télé, que j’avais beaucoup aimés. Mais je n’ai jamais vu et n’ai jamais eu envie de voir Les 400 coups.

En citant Truffaut, Eileen Myles, pour moi, fait partie de toutes ces personnes étrangères, souvent engagées, qui, régulièrement, dans les œuvres françaises, citent des classiques comme Truffaut. Un peu plus tard, je crois aussi qu’elle citera Proust. Mais je n’en suis plus très sûr.

Ce dont je me souviens par contre, c’est qu’en voyant Les 400 coups de Truffaut, Eileen Myles s’était demandée s’il existait un équivalent féminin. Puisque Truffaut, après Les 400 coups suivra l’évolution du personnage d’Antoine Doinel, depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte. Et, de là est venu le projet d’Eileen Myles de concevoir un équivalent féminin à Antoine Doinel. Puis, elle s’est demandée comment s’y prendre pour raconter ça par écrit. Et, elle s’est aperçue qu’elle pourrait écrire comme on raconte un film.

L’enfance d’Eileen Myles semble avoir été une enfance où l’éducation artistique et culturelle a été présente et consistante. Je suis étonné par la facilité avec laquelle, Eileen Myles, comme Maggie Nelson ensuite, peut se déclarer poétesse. Moi, plus jeune, j’ai bien essayé. Mais comme cela ne m’a jamais permis de gagner ma vie convenablement, j’ai rapidement arrêté. Ces derniers temps, je me suis même fait la remarque qu’à force de coller aussi près au quotidien depuis des années, tant dans mon métier que dans mes articles ou dans ma vie de père et de conjoint peut-être, que je m’étais beaucoup éloigné voire étais peut-être devenu incapable ou infirme. Infirme d’exprimer mon imaginaire comme auparavant.

Eileen Myles, à plusieurs reprises, nous a parlé de l’importance de son père, décédé lorsqu’elle était encore jeune, qu’elle perçoit a posteriori comme ayant été une personne « Queer ». Elle a répété plusieurs fois que son père était « Queer ». Il se travestissait en femme.

C’était aussi un père alcoolique mais qui avait le chic, chaque fois qu’elle manifestait un intérêt pour un sujet donné, d’apparaître avec un ouvrage ou deux en rapport avec ce sujet, de le(s) lui remettre. Puis, de disparaître.

D’autres extraits de films ont été montrés lors de la conférence. Un, montrant un milieu lesbien underground aujourd’hui disparu, dans les années 70. Un autre au cours duquel, dans un film, s’inspirant des écrits d’Eileen Myles, une femme souhaite que se présente aux élections Présidentielles une personne ayant tous les handicaps possibles :

HIV +, transgenre, chômeure /chômeuse, atteint( e) d’une maladie incurable, homosexuel( le), noir ( e), grosse….

Le public, dans la salle, était constitué d’une bonne centaine de personnes, sans doute assez familières avec l’œuvre, les engagements et/ou la personnalité d’Eileen Myles. J’ai compté deux ou trois personnes noires dans la salle en m’incluant dans le recensement. Pour la répartition hommes/femmes au sein du public, je ne saurais pas dire. Peut-être une légère prévalence féminine. Mais ce n’est pas sûr.

Par contre, la journaliste qui interviewait Eileen Myles était une femme. La traductrice était une femme.

La plupart des spectateurs ou spectatrices qui ont posé des questions à Eileen Myles étaient soit anglophones soit très à l’aise avec la langue anglaise ou américaine.

J’ai noté en tout cas qu’une bonne partie du public était particulièrement au fait avec la langue natale d’Eileen Myles. Puisqu’il a été capable à plusieurs reprises – contrairement à moi- de rire de ses blagues immédiatement sans avoir à en passer par leur traduction différée.

S’il y avait bien quelques personnes dépassant la quarantaine d’années dans la salle, j’ai trouvé le public plutôt jeune dans sa majorité. Autour des 30 ans. Ce qui atteste, pour moi, d’une certaine conscience plus visible ou plus affirmée, mais aussi plus « facile », à propos des questions de genre comparativement à il y a, disons, une vingtaine d’années.

Je n’ai pas reconnu ou pas vu de « jeune » que je suis susceptible de croiser ou d’avoir croisé dans un des services de pédopsychiatrie où j’ai pu travailler et qui sont préoccupés (comme beaucoup d’adolescentes et d’adolescents) par leur identité et/ou par leur genre ou qui l’affirment d’une certaine façon :

En se réclamant d’un sexe ou d’un genre opposé à celui qui leur a été assigné à leur naissance. En ayant une relation sentimentale homosexuelle.

Pour ma part, je peine encore à assimiler le fait qu’aujourd’hui, je devrais davantage, selon les milieux, afin d’éviter d’être perçu comme homophobe ou transphobe, me présenter comme une personne « cisgenre ». Afin de ne pas heurter une personne faisant partie d’un genre minoritaire. Mais j’ai du mal avec cette obsession qui consiste à se définir par un vocabulaire obligé. Comme si c’était une obligation de tendre notre genre ou nos éventuelles préférences lorsque l’on se présente à quelqu’un :

« Je m’appelle Franck, je suis diabétique insulino-dépendant, hypertendu, farceur, cancéreux en phase terminale, je chausse du 34, je suis abonné à Télérama, je fais du Cross fit. J’adore les films de Emmanuel Mouret, le nouveau Rohmer. J’ai plein de posters XXL de l’actrice Léa Seydoux dans ma chambre. Et je travaille à la bourse. Et toi ? ».

Mais il est vrai que nous portons souvent des masques dans notre vie sociale. Et que certains de ces masques permettent à la fois des crimes (à l’image du Ku Klux Klan) mais aussi bien des mensonges.

Lorsque je regarde la photo d’Eileen Myles sur l’écran géant, j’ai l’impression de voir un équivalent féminin d’Iggy Pop. Pour moi, Eileen Myles est une sorte de Punk. Un Punk à visage et à allure masculine qui est une femme. Même si je me demande un peu si elle s’est faite opérer, je ne me le demande pas plus que ça.

Enfant, Eileen Myles avait rencontré un couple de femmes butch auquel ses parents avaient loué une partie leur maison. Lors de la conférence, Eileen Myles raconte que ce couple lesbien s’était vite avéré être un couple de locataires problématiques, alcoolique, je crois, se disputant souvent, et, qui plus est, très mauvaises artistes peintres. Soit une erreur de casting que la mère d’Eileen Myles avait très vite regretté. De son côté, Eileen Myles, elle, ne s’était pas sentie inspirée par ce modèle de femmes….

Plusieurs jours après cette conférence, sur internet, j’ai cherché et trouvé quelques photos d’Eileen Myles, plus jeune. Si je l’ai trouvée belle, je lui ai aussi trouvé un certain côté garçon manqué. Ce qui, pour moi, veut dire « Butch ». J’ai bien écrit « Butch ». Et non « Bitch ».

Eileen Myles nous a lu un extrait de son livre, Chelsea Girls. Sans doute parce-que je n’ai pas suffisamment compris ce qu’elle disait, cela ne m’a pas donné envie d’acheter son livre. Mais dans la salle, le public l’a écoutée de façon recueillie.

A la fin de la conférence, Eileen Myles nous a dit sa certitude que le patriarcat était en train de mourir. Qu’il s’agissait de savoir si « nous » allions mourir avant lui ou s’il allait mourir d’abord. Mais qu’elle était confiante quant au fait qu’il n’en n’avait plus pour longtemps. Aujourd’hui, je me peux m’empêcher de penser que c’est aussi ce que dit une personnalité comme Pablo Servigne, un des collapsologues les plus connus en France, et aussi sans doute critiqué pour cela car il la ramène trop avec ses propos de fin du monde. Lorsqu’il explique et répète que nous sommes des « drogués du pétrole », que notre système de vie économique et de société, tel qu’il est, est en train de s’effondrer et que nous ne sommes plus dans l’ère dans « de la sobriété » mais déjà dans celle qui nous rapproche du « sevrage ».

Touhfat Mouhtare, Maggie Nelson, Rebecca Zlotowski, Zahia Dehar, Pablo Servigne, Peaux noires, masques blancs ( ou d’autres de ses oeuvrs) de Frantz Fanon, Aimé Césaire, il est étonnant qu’Eileen Myles, aussi portée sur certains excès d’alcool en particulier, ait quelques rapports, directs ou indirects, avec ces quelques « personnes », décédées ou vivantes, et que certaines de ses réflexions et de ses expériences rejoignent les réflexions, les expériences mais aussi les œuvres de certaines de ces premières personnes citées.

Mais c’est pourtant de cette façon-là que, souvent, notre vie se déroule. Car celle-ci est multipistes. Je me devais donc de me rendre à cette conférence d’Eileen Myles puis d’essayer d’en rendre compte. Même si, sans aucun doute, cet article comporte déja beaucoup d’erreurs, beaucoup de conneries et beaucoup de hors sujets.

Franck Unimon, ce vendredi 23 septembre 2022.