Maitre Jean-Pierre Vignau à la SACD, rue Ballu, Paris, ce mardi 25 avril 2023.

On trouve chez un Maitre ce que l’on croit et ce que l’on craint.

On trouve chez un Maitre ce que l’on cherche, ce que l’on a perdu ou égaré.

Jean-Pierre Vignau, président de l’I.B.A France, 9ème dan I.B.A de Karaté Shotokan, 6ème dan I.B.A d’Atemi-jitsu (Self-défense), 3ème dan I.B.A de Kobudo, 2ème dan I.B.A de judo et d’Aïkido, pour moi, fait partie de ces Maitres.

Peut-être que les apparences ou la forme de cet article sont contre lui et contre moi, son auteur. Et qu’en commençant la lecture de cet article, on se dit qu’il s’agit d’un exercice de philo ou d’une révision avant les épreuves du Bac dans quelques mois.

Peut-être aussi que l’on peut se dire que c’est un article de plus à ranger dans la catégorie de la branlette intellectuelle. Alors que ce l’on que l’on veut, c’est surtout, et rapidement, et toujours, plus d’efficacité, du concret et des techniques qui marchent tout de suite, tout le temps et à volonté.

Pas du bla-bla.

Mais je crois qu’il faut quand même commencer cet article comme ça. Et que c’est surtout de la vie, de notre vie, de nos choix, de notre santé mentale et physique, de nos décisions et de nos libertés dont je parle.

Et dont les Arts Martiaux, toujours, nous parlent.

Jean-Pierre Vignau ne dira rien à beaucoup de personnes aujourd’hui, en 2023. Moi-même, il y a encore trois ans, je ne connaissais pas Jean-Pierre Vignau, Maitre d’Arts Martiaux, 78 ou 79 ans cette année.

Il y a encore trois ans, je ne connaissais pas Jean-Pierre Vignau malgré le fait que depuis plus d’une trentaine d’années, j’ai souvent été attiré par les Arts Martiaux sous plusieurs de leurs représentations ou expériences. Sur un tatamis, au cinéma, dans mes lectures ou même dans certains de mes voyages (le Japon en 1999).

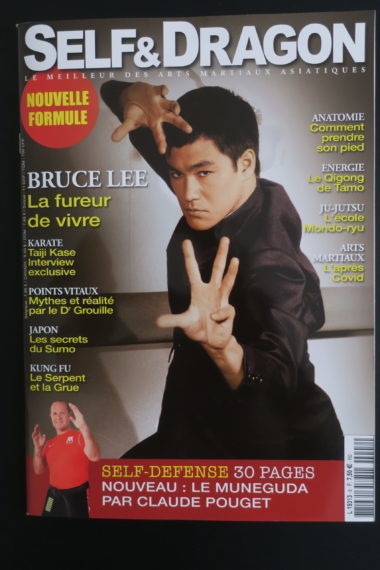

Enfant, comme beaucoup, j’avais été fasciné par Bruce Lee. Evidemment. Et, j’avais « fait » un peu de karaté jusqu’à la ceinture verte. J’avais 12 ou 13 ans. J’étais assez appliqué, je connaissais mes katas. Puis, j’ai arrêté. Sans doute parce-que, pour moi, alors, faire du karaté ou de la boxe anglaise, c’était avant tout apprendre à se défendre, à donner des coups de pied et des coups de poing. Apprendre à devenir « fort » et viril. A devenir un Homme.

A ne pas avoir peur. A n’avoir-jamais- peur de rien.

Peu m’importait la différence qu’il pouvait y avoir entre du Kung Fu et du karaté. Le karaté était ce qui me parlait le plus ou ce qui était connu de moi, là où je vivais alors, avec mes parents, dans une cité à Nanterre. Dans un immeuble HLM de 18 étages. Si nous avions vécu à l’époque dans le 13ème arrondissement de Paris, peut-être aurais-je pu mieux commencer à faire la différence entre le Kung Fu et du Karaté.

Puis, grâce à un concours de circonstances, après le karaté, plus tard, il y a eu la pratique du Judo pendant une dizaine d’années. Un sport de combat découvert à l’université de Nanterre. Un peu par hasard. Une histoire d’horaires de cours qui m’a empêché d’aller plutôt découvrir la boxe anglaise comme je le souhaitais.

Le judo m’avait rapidement flatté. Parce-que la nouveauté et mes aptitudes athlétiques, toniques, explosives et instinctives, enfin, me permettaient d’être « bon ». De « battre » des pratiquants plus expérimentés que moi. Ou de leur donner du mal. Et puis, je pouvais, à nouveau, m’entraîner régulièrement sans me blesser. Sans me donner ces contractures aux ischio-jambiers que le sprint, en athlétisme, m’avait « laissées ».

Beaucoup de pratiquants d’un sport ou d’une activité physique ou martiale ont dans leur pratique ou leurs « bagages » des cicatrices liées à l’engagement de leur corps et de leur volonté dans leur activité sportive ou physique préférée. Une activité ou, souvent, ils se sont constitués des amitiés, des amours ou des inimitiés passionnelles, profondes ou définitives.

Ces cicatrices, liées à une pratique répétée ou intensive, sont souvent vécues comme des injustices ou, au contraire, regardées avec fierté comme des blessures de guerrier. Des blessures de combattant. Des blessures de samouraï.

Il faut du temps pour comprendre qu’un certain nombre de ces blessures physiques, mais aussi morales, prédatrices de notre temps et de notre organisme ou de nos relations, ne sont pas aussi nécessaires que l’on a besoin de le croire afin de devenir « bon » ou le « meilleur » ou le « champion » que l’on aspire à être à nos yeux ou dans le regard des autres.

Comme je ne l’avais pas encore compris en pratiquant le judo, j’ai continué de me blesser. Ou j’ai recommencé à me blesser en «faisant » du judo.

Et puis, j’en ai eu assez du Judo. J’ai fait un petit peu de Ju-Jitsu brésilien. A l’époque, les frères Gracie étaient la référence ultime du Ju-Jitsu brésilien.

Puis, quelques années plus tard, j’ai « fait » un petit peu de boxe française où, là, je me suis cette fois rompu le tendon d’achille lors d’un exercice tout simple. Après ça, pendant quelques années, j’ai arrêté tout ce qui pouvait ressembler à la pratique du combat ou d’un Art martial. Tout en continuant bien-sûr, de temps à autre, à lire ou à regarder ici ou là, ce qui pouvait avoir trait aux Arts Martiaux, au combat etc…

Puis sont arrivés la pandémie du Covid en 2020 et les confinements. Le passe sanitaire, la restriction de nos sorties, de nos déplacements géographiques ou kilométriques. L’angoisse et la peur massive de notre anéantissement proche ou quasi-immédiat.

J’ai fait partie des personnes dont la profession a été jugée comme « essentielle ». Je suis infirmier en pédopsychiatrie et en psychiatrie depuis des années. J’ai donc continué à travailler durant la pandémie. D’abord sans masque et sans protection matérielle réelle. Mais aussi, au début, sans vaccin anti-Covid.

Et pour limiter ce refuge dans l’angoisse dans laquelle nous étions nombreux à être tombés et séquestrés, j’ai un moment décidé de trouver des échappatoires aussi dans la lecture de journaux.

Par chance, il y avait près de mon lieu de travail, dans le 13 ème arrondissement de Paris, à métro Gobelins, un des rares centres de presse restés ouverts durant la pandémie et les confinements successifs : Le Canon de la Presse.

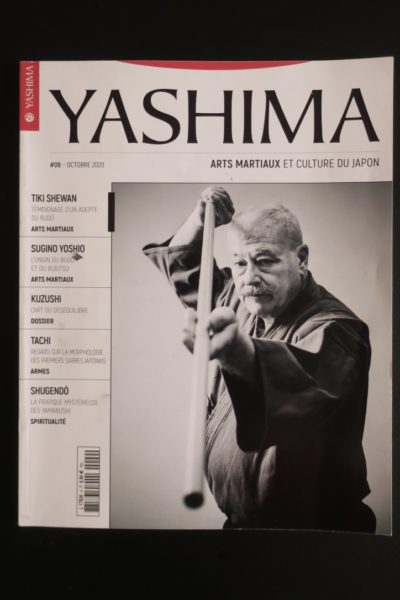

C’est là que j’ai commencé à me fournir, aussi, en Yashima, Aïkido, Self & Dragon…..et à découvrir, donc, Maitre Jean-Pierre Vignau, lors de son interview par Maitre Léo Tamaki dont j’avais découvert l’existence à peine quelques jours ou quelques semaines auparavant.

« Les Arts Martiaux, ça ne se résume pas à seulement apprendre à donner des coups de pied et des coups de poing… ».

C’est ce que j’ai affirmé il y a encore quelques jours à ma propre compagne qui avait voulu voir dans mon souhait de participer au Masters Tour proposé et organisé annuellement au Japon par Léo Tamaki, Maitre d’Aïkido, un temps élève de Maitre Jean-Pierre Vignau, une simple démarche touristique.

La quête d’une certaine spiritualité et d’un certain sens à notre vie se trouve aussi dans la pratique des Arts Martiaux. Les religions ne sont pas les seuls domaines ou les seules disciplines grâce auxquelles on peut s’aider à s’élever spirituellement mais aussi en tant qu’être humain. Et, il me semble que beaucoup de personnes l’ignorent ou l’ont oublié lorsqu’elles (vous) parlent des Arts Martiaux. Pour ces personnes, les Arts Martiaux mais aussi les sports de combat, c’est surtout du spectacle, une mise en scène proche du cirque. Ou ça revient à se rendre à un concert ou à une séance de cinéma afin de se distraire ou de se défouler pour se vider la tête avant de rentrer chez soi ou repartir au travail le soir ou le lendemain. Ou ça revient à apprendre à se « défendre » et à pouvoir se sentir fort lorsque l’on sort ou afin de protéger une personne à laquelle on tient.

Je me suis plusieurs fois senti très fort il y a plusieurs années alors que je revenais d’une bonne séance de Judo dans mon club. Je marchais très sûr de moi en rentrant. C’était une sensation très agréable et, pourtant, trompeuse. Surtout dans des rues désertes, la nuit, où personne ne nous veut du mal. Alors qu’en plein jour, lors de certaines situations émotionnellement et affectivement difficiles pour moi, je pouvais perdre mes moyens comme si je n’avais rien appris ou étais un incapable majeur.

Ce mardi soir, à la SACD, un des élèves de Maitre Jean-Pierre Vignau depuis plus de quarante ans, l’a d’abord remercié pour tout ce qu’il lui avait apporté dans sa vie. Puis, il lui a demandé :

« Pourquoi tu contiens toujours autant tes émotions, Jean-Pierre?».

Debout face à nous tous dans la salle, après la projection du premier documentaire (de Jean de Loriol) qui faisait son portrait dans Le Maitre et le batard, et avant la projection du documentaire Dans la tête du videur ( toujours réalisé par Jean de Loriol) Jean-Pierre a répondu :

« Je n’ai pas le temps ! ».

Nous avons sans doute tous rigolé dans la salle. Beaucoup de Jean-Pierre est contenu dans cette phrase. Simple. Concret. Direct. Pratique. Tranchant. Efficace. Impliqué.

Un Maitre d’Arts martiaux, c’est quelqu’un, qui, incessamment, se remet à son ouvrage et donne le meilleur de lui.

Sans se décourager.

Après plus d’une vingtaine d’années d’existence, son dojo le Fair-Play Sport a dû fermer, pour raisons économiques, à cause de la pandémie et du Covid ( lire Le Dojo de Jean-Pierre Vignau ?) Désormais, Jean-Pierre dispense ses enseignements à la Maison du Taiji au 57, rue Jules Ferry à Bagnolet, métro Robespierre, ligne 9.

Dans son interview par Léo Tamaki, par lequel je l’avais découvert en plein confinement sanitaire, Jean-Pierre disait à un moment donné :

« Mais, moi, pour certains, je suis un malade mental ! ». Cela m’avait beaucoup plu.

Mais ce qui m’avait aussi beaucoup plu, c’était ce qu’il disait de son Dojo, le Fair-Play Sport. Un endroit où il demandait à chaque pratiquant de laisser ses soucis à l’extérieur et où il acceptait tout le monde dès lors que celui-ci respectait les règles du Dojo.

Et ce qui continue de me plaire chez lui, c’est sa longévité, sa liberté.

J’ai appris seulement cette semaine que le boxeur Marvin Hagler, surnommé « The Marvelous », très grand champion de boxe, était décédé seulement à l’âge de 66 ans en 2021.

Pour moi, un Maitre, c’est aussi sa longévité. Car sa longévité démontre aussi que ce qu’il pratique et enseigne est favorable à la vie. Et au meilleur de la vie. Entre-autres, à une vie active où, au delà de soixante dix ans au minimum, on continue de pouvoir pratiquer, de transmettre et d’être un exemple pour d’autres.

Cette remarque est sans doute lapidaire ou peut-être injuste. Mais lorsque l’on prend le temps de regarder de près l’âge de décès de bien des Maitres d’Arts Martiaux, étrangers ou français, ou encore en activité, on s’aperçoit qu’ils dépassent souvent ou régulièrement les 70 années d’existence.

Lorsque l’on sait que Jean-Pierre a eu le contraire d’une vie pépère et casanière, cela nous convainc encore plus facilement des bienfaits de la pratique martiale.

Cette longévité nous assure aussi que les choix de vie, les décisions mais aussi les libertés que ces Maitres ont pris ou su prendre, avec les risques qu’ont comporté et que comportent ces choix de vie et ces décisions, étaient les bons ou les meilleurs pour eux mais aussi pour celles et ceux qui les entourent et viennent chercher auprès d’eux Savoir et Expérience.

Le terme de « Maitre » peut aussi beaucoup déranger dans un pays démocratique et libre où l’on confond facilement les libertés dont on croit disposer avec nos libertés réelles et véritables. Pourtant, il est tout un ensemble de Maitres que nous préférons suivre ou croire par facilité, conformité, fainéantise, ignorance ou volonté de « réussite » ou…de maitrise :

Le smartphone dernier cri, tous nos écrans dans lesquels nous sommes plongés et ancrés en permanence, gagner plus d’argent, certaines influenceuses ou influenceurs, certaines tendances, certains types d’informations, certains types de rencontres ou de relations. L’anxiété. La peur. L’envie. Certains désirs.

Donc, pour moi, le terme de « Maitre d’Arts martiaux » ne doit pas faire peur pour peu que l’on a bien-sûr pris le temps de bien choisir ce qui nous correspond et ce que l’on recherche chez un Maitre.

Enfin, la reconnaissance par certains de leurs pairs, Maitres d’Arts martiaux également, nous confirme aussi la légitimité de ces Maitres d’Arts martiaux.

Ce mardi 25 avril 2023, à la SACD, rue Ballu, à Paris, lors de cette soirée consacrée à Maitre Jean-Pierre Vignau, j’ai ainsi pu reconnaître en personne Maitre Pierre Portocarrero ainsi que Maitre Remi Mollet. Malheureusement, je n’ai pas eu la présence d’esprit de les prendre en photo.

Cependant, je crois que leur présence comme celle de différents élèves de Jean-Pierre Vignau, comme celle de certains de ses proches et amis de plusieurs années ( dont sa femme Tina et Jean-Pierre Leloup) continuait d’attester de sa totale légitimité en tant que Maitre.

Sur Jean-Pierre Vignau, on peut aussi lire entre-autres dans ce blog Arts Martiaux : un article inspiré par Maitre Jean-Pierre Vignau

Franck Unimon, jeune élève de Maitre Jean-Pierre Vignau, ce jeudi 27 avril 2023.

Etre déprimé : Ebauche de texte pour du stand Up.

Etre déprimé : Ebauche de texte pour du stand Up.