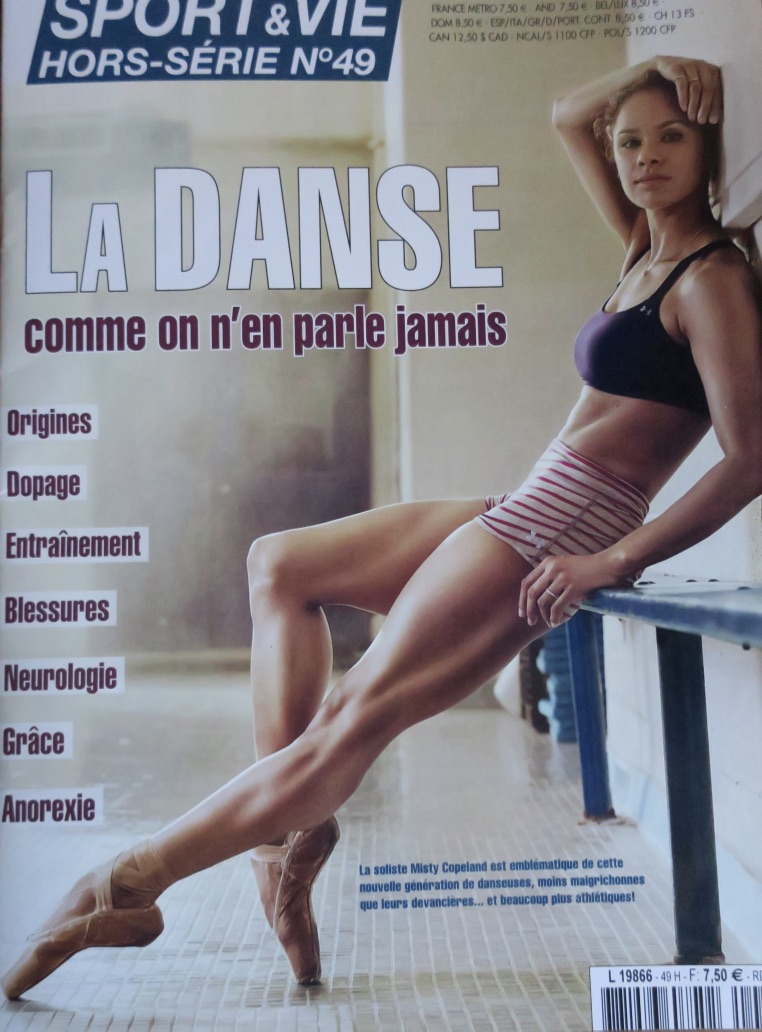

«(….) Mais pas d’inquiétude : si vous n’êtes pas physiquement apte à danser à corps perdu, le simple fait de synchroniser de petits gestes de la main avec votre voisin suffira pour que votre cerveau baigne dans le bonheur musical » conclut Aurore Braconnier dans son article Born To Dance (P4-P11) publié dans le hors-série numéro 49 (décembre 2018) consacré à la danse de la très bonne revue Sport & Vie.

Il y’a encore quelques années, je dansais assez régulièrement dans des soirées ou dans certains de ces lieux consacrés : les boites de nuit. La danse avait débuté dans l’enfance où, initié par l’Autorité paternelle, plus que par ma volonté, j’avais dû me montrer à la hauteur de ma valeur sociale, culturelle et raciale :

« Dépi Ki Ou Sé Nèg Ou Dwet Sav Dansè ! » (« Tout Nègre se doit de savoir danser ! ») dirait un jour mon père en voyant à la télé l’artiste noir américain James Ingram se déhancher tout en interprétant le tube Yah-Mo Be There. J’étais alors ado et Michaël Jackson, avec ses clips, ses pas de danse, sa voix et sa musique de granit, régnait sur la musique.

Si je m’étais écouté, et sans l’intervention de mon père, aux nombreuses festivités antillaises où il nous emmenait (baptêmes, mariages et autres ), je serais plus souvent resté assis, prenant plaisir à regarder le spectacle vivant qui se déployait devant moi , à ausculter ces musiques qui prolongeaient l’existence de ce monde et , bien-sûr, à ingérer toutes ces spécialités culinaires qui défilaient sur un plateau à portée de bouche. Lesquelles spécialités culinaires autant que la langue créole, la sexualité, la musique et la famille font partie de l’identité culturelle antillaise : chaudeau, boudin, accras, colombo, salade de concombres au citron et au piment….

A la maison, aussi, mon père maintenait une occupation musicale assez constante. A l’âge de dix ans, il m’était impossible d’ignorer qui était Bob Marley. Jimmy Cliff, Ophélia, Coupé Cloué, James Brown et d’autres tubes de célébrités antillaises ignorées (sous-estimées ?) par le Français lambda m’étaient tout autant familiers même si je n’en retenais ni les noms ni les titres.

J’ignore si je serais entré un jour de moi-même dans la danse. Si j’admire une personnalité comme la navigatrice Ellen Mac Arthur qui, dans son livre Du Vent dans les Rêves, raconte aussi son étonnement – et sa lucidité !- à apercevoir à 17 ans des filles de son âge perchées sur des talons aiguilles afin de se rendre d’un pas mal assuré vers la boite de nuit du coin –un peu comme on se rend dans un abattoir social- j’ai depuis compris, aussi, la grande force en même temps que le Savoir, que la musique et la danse peuvent transmettre à un corps et à une âme. . Et, je regrette, enfant, de n’avoir pas pu ou pas su prendre des notes de ce que je voyais et découvrais à ces soirées antillaises comme à propos de plusieurs de ces titres que j’ai pu entendre. Il est assez vraisemblable qu’avec une caméra dans les mains, enfant, j’aurais filmé lors de ces soirées. Un stylo, un crayon ou un pinceau, écrire, dessiner, peindre, ce sont peut-être les moyens du bord pour celle et celui qui ne dispose pas de caméra ou d’appareil photo et qui s’attache durablement à ce qu’il voit comme à ce qu’il vit mal ou bien.

Sans qu’un mot ne se soit jamais échangé sur le sujet entre mon père et moi, alors qu’ado, j’entamais ma croissance en tant qu’amateur de musique, lui, cessait d’en écouter comme de se procurer des magazines tels que Rock&Folk ou Rolling Stones. Peut-être avait-il renoncé à rêver ? Et, peut-être, est-ce, sensiblement au même âge, que j’ai, à mon tour, arrêté de danser dans quelques lieux ou soirées, il y’a quelques années. Bien que mon attrait pour la musique et la découverte de nouveaux genres musicaux et de nouveaux titres soient conservés. Lorsque j’y réfléchis, j’ai l’impression que je n’ai plus faim. Et qu’il faut avoir faim d’espaces et de gestes pour avoir envie et besoin de danser. Comme il faut avoir faim pour apprendre à penser autrement ou autre chose. Si l’on est repu, désabusé ou déprimé, on se lasse devant le moindre apprentissage et l’on s’en tient à un minimum d’actions et de pensées.

« (….) Le danseur intègre en effet perpétuellement des gestes inhabituels et abstraits, ce que les autres espèces ne font pas ou exceptionnellement » nous confirme Aurore Braconnier, toujours dans le même article ( Page 9) du hors-série numéro 49 de la revue Sport& Vie mentionnée au début de cet article.

Ce dimanche du mois d’octobre dernier, il serait plus qu’exagéré de dire que j’intégrais des gestes inhabituels et abstraits. J’effectuais certes « les mêmes petits gestes avec la main » que certains de mes voisins directs, précédents ou ultérieurs, avaient produit ou réaliseraient, mais je ne me reconnaitrais pas dans l’expression : « (….) Votre cerveau baigne dans le bonheur musical ». Si j’y avais mis un peu du mien en écoutant de la musique, comme cela se fait désormais couramment, au moyen d’un casque ou d’oreillettes, peut-être me serais-je un peu introduit dans le bonheur musical décrit dans cet article d’Aurore Braconnier. Mais je n’étais pas dans ces dispositions ce jour-là même si tout allait plutôt bien. Comme j’empruntais mon trajet habituel de travail afin de venir- volontairement- effectuer des heures supplémentaires (rémunérées) dans mon service. Et, « les mêmes petits gestes avec la main » que, comme mes voisins, j’effectuais ce jour-là, consistaient au moins à sortir mon Pass Navigo afin de franchir les portes de validation.

Arrivé à la gare St-Lazare, je me dirigeais vers l’endroit où j’allais rejoindre la correspondance pour prendre le métro. Un trajet que j’avais étudié et fini par sélectionner parmi plusieurs. Le plus direct. Le moins de pas gaspillés. Je le prenais désormais sans réfléchir. Lorsque les portes de validation ont refusé de me laisser passer, je ne me suis pas formalisé. Assez régulièrement, à cet endroit, il arrive que ces portes de validation soient capricieuses. Mais je finis toujours par passer. Après plusieurs passages de mon Pass Navigo sur la borne, à un moment donné, la porte de validation me laisse entrer. Lorsque l’on se rend au travail ou à un rendez-vous, l’enjeu d’un parcours le plus fluide possible est simple : Moins on perd de temps pour passer d’un endroit d’une gare à un autre, et moins on prend le risque de rater notre correspondance et de devoir attendre sur le quai des minutes supplémentaires dont on aurait pu se passer. Et, j’avais finalement choisi ce trajet pour cette raison.

Mais ce dimanche, ça ne passe pas pour moi malgré plusieurs tentatives avec mon Pass Navigo tout à fait valide. Finalement, un autre usager qui passe après moi réussit, lui, à passer. Très poliment, il me retient la porte afin que je puisse passer à mon tour. Je le remercie. Je passe et commence à descendre les marches. Et, là, un homme en civil peu aimable avec un brassard autour du bras se dirige vers moi. Avec autorité, il me demande une pièce d’identité. Je m’exécute tout en lui expliquant tout de suite : « Les machines ne marchent pas ». L’homme ne me répond pas. Ma carte d’identité dans la main, je comprends qu’il me séquestre alors qu’il m’intime de le suivre un peu plus loin où, près d’un mur, dans un angle où il est impossible de les apercevoir lorsque l’on se trouve près des portes de validation, se trouvent des contrôleurs en tenue. Le flic, car, pour moi, il ne peut s’agir que d’un agent de police, remet ma pièce d’identité à un des contrôleurs sans prendre la peine de restituer un seul des mots que je viens de lui énoncer et qui sont, pourtant, des faits :

Ces portes de validation marchent quand elles « veulent » et quand elles peuvent. Je peux en témoigner puisqu’il s’agit de mon trajet habituel de travail.

Une fois sa mission effectuée avec « efficacité » (interpeller toute personne qui franchit les portes « sans » valider son titre de transport), le flic repart se mettre à son poste. Comme si je n’avais jamais existé. Je n’aurai du reste plus le moindre contact avec lui.

Pour moi, c’est décidé dès le début de mon « interpellation » : Je refuse de payer une quelconque amende pour des machines qui dysfonctionnent !

J’explique au contrôleur que j’ai bien précisé à l’agent de police que les portes de validation ne marchent pas. Celui-ci m’écoute un petit peu. Contrôle mon Pass Navigo. Puis, constatant qu’il est en règle, me dit très vite :

« C’est un Pass Navigo. Je ne vous le fais pas ! ». Traduction : « Je ne vous mets pas d’amende». Mais je suis encore sous le coup de l’agression de cette interpellation absurde et bornée : Plusieurs agents de la police et de la RATP (environ une dizaine) sont là, en embuscade, en contrebas de ces marches d’escaliers afin de harponner des usagers fraudeurs. Mais aucun d’entre eux ne se préoccupe du bon état de fonctionnement des portes de validation comme du confort des usagers qui, comme moi, sont en règle, et doivent pourtant régulièrement se farcir les désagréments occasionnés par des dérèglements techniques qui sont de la responsabilité au moins de la SNCF et de la RATP. Entreprises que les usagers- comme moi- paient. Cela, j’essaie de l’expliquer au contrôleur.

Mais il n’est pas de mon avis.

Il me répond qu’il y’a d’autres portes de validation en cas de problème. Il ajoute :

« C’est comportemental. Si des usagers vous voient faire ça, ça les poussera à faire pareil ». Son argument se tient. Mais où se trouvent ces autres portes de validation dont il me parle ?! J’aimerais bien qu’il me les montre vu qu’il s’agit quand même de mon trajet de travail et que je n’ai jamais remarqué ces autres portes dont il me parle ! Et, menant le geste à la parole, je lui indique de me montrer ! Et, il me montre.

En effet, à deux ou trois mètres sur la gauche des portes de validation que j’emprunte habituellement, je découvre d’autres portes de validation. Sur le panneau indicatif qui les surplombe, sont signalées d’autres lignes de métro que la mienne. Ce qui est sans doute la raison pour laquelle, si un jour – lors de mes premiers passages- j’avais porté un vague regard sur ce panneau indicatif, mon cerveau avait rapidement éliminé cet itinéraire et cette information. Sans prendre la peine de venir regarder, contrôler, de près. Sauf que là, « guidé » en quelque sorte par le contrôleur qui vient de contredire mes affirmations et mon expérience d’usager, je prends le temps d’aller regarder où mènent ces portes de validation dont il vient de me parler.

Le suspense est très court : Je me rapproche. Et, en prenant le temps de les regarder, je découvre qu’en passant par ces portes de validation, je peux ensuite facilement rejoindre mon itinéraire de travail. Jusqu’alors, je ne l’avais jamais remarqué et je n’y avais jamais pensé. Je m’étais persuadé que si je prenais cet itinéraire, donc ces autres portes de validation situées à deux ou trois mètres à gauche de celles que je prends habituellement, que cela serait impossible. J’étais convaincu que ce trajet était séparé de mon trajet par un mur. Sauf que le mur était, dans les faits, dans ma tête. C’était une construction de mon esprit. Et, j’étais resté focalisé sur mon seul trajet. Sur « mes » portes de validation habituelles . Celles que j’avais sélectionnées de manière définitive. Et, une fois celles-ci sélectionnés, face à un problème de dysfonctionnement de leur part, au lieu d’essayer d’élargir mon champ d’horizon, de pensée et d’action, je m’étais obstiné à rester dans la même logique : passer uniquement par ces portes de validation habituelles. Un peu comme si j’étais marié avec elles pour la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Et qu’il m’avait été impossible de concevoir de leur faire une petite « infidélité » en quelque sorte. De prendre un peu de liberté par rapport à leur fermeture rigide et obstinée. En cela, avant d’être confronté à ce contrôleur, je m’étais montré aussi rigide et aussi obstiné, aussi buté, que ces portes de validation.

J’ai failli être sanctionné d’une amende, voire de plus si je m’étais agité ou rebellé, parce-que je suis un usager des transports « fidèle »…à des portes de validation qui ne me calculaient pas.

On peut dire beaucoup à propos de cette expérience. D’abord, ce flic, pour moi, reste un individu et un professionnel qui suscite la colère. Une attitude comme la sienne, transposée dans un autre métier, aussi terre à terre, aussi butée, suscitera de la colère chez d’autres personnes. Mais comme c’est un flic, toute personne qui, à ma place, se serait révoltée physiquement ou verbalement au delà de ce qui est « tolérable » sur un espace public en présence d’un représentant de la loi ou de l’ordre, se serait retrouvée malmenée au moins physiquement. Fort heureusement pour moi, lors de cette situation d’interpellation, en dépit du stress de la situation, j’ai pu rester calme, confiant et capable de me maitriser et de m’exprimer « convenablement » : de façon policée et assez facilement compréhensible et supportable. Mon comportement a donc demandé assez peu d’efforts d’adaptation intellectuelle, morale, culturelle, psychologique et physique à mes interlocuteurs policier, et contrôleur.

Ce contrôleur « comportementaliste », on peut avoir envie de le critiquer. D’autant que celui-ci n’a pas compris mon insistance lorsque j’ai essayé de lui faire comprendre ce qu’il pouvait y avoir de violent dans le fait de se faire interpeller par le flic comme je l’ai été alors que je suis en règle. Et que je n’ai fait que m’adapter quant à moi au dysfonctionnement d’une machine dont je ne suis pas responsable. Ce contrôleur ne semble pas non plus avoir compris que je me sois aussi exprimé pour de futurs usagers éventuels qui, comme moi, alors qu’ils auront un Pass Navigo ou un titre de transport en règle, ne penseront pas à se rendre vers les autres portes de validation, et se comporteront comme moi si celles-ci bloquent. Ce qu’il m’a traduit de la façon suivante : « Je suis gentil, je ne vous mets pas d’amende et vous essayez encore de négocier ! Sinon, ça ferait 60 euros à payer sur place ! ». Je lui ai répondu que je voyais bien le geste de gentillesse. Mais que j’essayais de lui faire comprendre que j’étais de bonne foi ! La bonne foi, il la percevait bien m’a-t’il répondu. Mais sa perception demeurait comportementaliste. Nous nous sommes séparés sur un « Bon week-end » sans amende.

Quel est le rapport avec ces articles sur la danse ?

Le plus facile pour moi qui étais en colère serait de spontanément déclarer que cet agent de police qui m’a contrarié a été incapable « d’intégrer perpétuellement »…des gestes mais aussi des pensées inhabituels. Il m’a vu passer à la suite d’un autre usager et en a déduit que j’étais en fraude. Par contre, il n’a pas vu ou il lui a été impossible de concevoir que j’aie pu essayer au moins cinq fois – en changeant de porte de validation- de passer au moyen de mon Pass Navigo parfaitement valide. Cela pour la version la plus optimiste.

Car la version la plus pessimiste donnerait ceci : Cet agent de police savait que les portes de validation étaient défectueuses. Mais, sciemment, afin de faire du chiffre en termes de contrôle et se donner et donner l’illusion d’une efficacité, il a intercepté toutes les personnes qui, comme moi, ce jour-là, ont eu le même comportement.

Personnellement, je crois à la version optimiste qui est déjà suffisamment irritante.

Je pourrais aussi avancer que le contrôleur « comportementaliste », aussi, a eu du mal à

« intégrer» une pensée et des gestes inhabituels. Sauf que, dans cette histoire, il est aussi celui qui a pris la décision de ne pas me donner d’amende. Et de désarmer tout de suite la crise ou l’injustice éventuelle. Ce en quoi, j’ai eu de la chance. Et, je l’en remercie encore. Car si je m’étais trouvé face à un contrôleur aussi borné que l’agent de police, il m’aurait été plus difficile d’éviter une amende.

En outre, le contrôleur que j’ai croisé m’a démontré/rappelé, qu’au lieu de foncer tête baissée vers les mêmes portes de validation et vers les mêmes décisions qu’il importe, aussi, de savoir prendre le temps de regarder un peu autour de soi. Aussi, je dois conclure que, dans cette expérience, j’ai aussi eu beaucoup de mal, au moins par habitude, à « intégrer perpétuellement des gestes inhabituels et abstraits ». Cette habitude vient aussi de notre façon d’apprendre.

Toujours dans ce numéro de la revue Science & Vie que j’ai cité, il est aussi dit : « (…..) Les chercheurs Timothy Lee, Stephan Swinnen et Sabine Verschueren ont montré en 1995 que, même après soixante essais pratiques, le cerveau ira toujours dans le sens des mouvements qu’il connaît. Ce n’est qu’après 180 essais qu’il reproduira systématiquement le nouveau schéma de mouvements » (interview de Deborah Bull, ancienne ballerine du Royal Ballet de Londres, par Aurore Braconnier, P24-31 dans Sport & Vie Hors série numéro 49).

Et, également dans cette interview de Deborah Bull, nous apprenons que, selon Paul Fitts et Michael Posner, nous savons depuis 1967 que l’apprentissage d’une habileté motrice se déroule en « trois étapes » : D’abord, « la phase cognitive ». « A ce stade, les erreurs sont fréquentes et, bien que l’on sache généralement que l’on fait quelque chose de mal, on ignore comment le corriger ». Puis, vient « la phase associative où on commence à associer certains indices au mouvement. Les normes de performance deviennent un peu plus cohérentes et on commence à détecter certaines de nos erreurs ». Enfin, « Après une pratique sérieuse et soutenue – qui peut prendre de nombreuses années- certaines personnes (pas toutes) entrent dans la troisième phase, la phase autonome. Maintenant, la compétence est devenue presque automatique. On n’a plus besoin de penser à ce que l’on fait et on peut souvent effectuer une autre tâche en même temps – comme parler à une caméra pendant que l’on danse ou tenir une conversation pendant que l’on conduit. C’est le mode pilotage automatique. On possède tous un vaste répertoire de compétences quotidiennes que l’on exécute automatiquement ».

J’ai été suffisamment autonome pour me rendre jusqu’à ces portes de validation en « mode pilotage automatique ». L’incident causé par ce double contrôle (policier et contrôleur ) m’a donné la possibilité de me rappeler comment, finalement, cette forme de confort peut aussi faire perdre…une certaine autonomie de pensée et d’action et me rendre hors-service.

Lorsque je suis repassé après ma journée de travail, une affiche spécifiait que les portes de validation en question étaient hors-service.

Je prends toujours le même trajet. Il ne m’est plus arrivé la même mésaventure depuis.

Franck, ce lundi 21 janvier 2019. ,