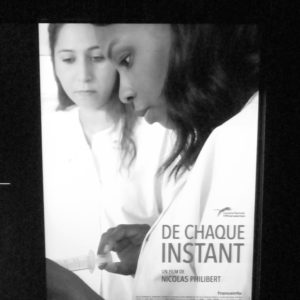

De Chaque instant documentaire réalisé par Nicolas Philibert, sorti en salles ce 29 aout 2018.

L’eau coule sans fin dans l’évier. C’est une hémorragie qui va aider la vie. Son débit maitrisé par un robinet va permettre de se laver les mains. Mais selon un rituel à même de préparer des étudiantes et des étudiants infirmiers. Chaque enseignement a ses règles et ses interdits. Il y’a dans cette première scène et dans ce simple geste, pratiqué sans doute un million de fois dans une existence, de De Chaque instant de Nicolas Philipert , l’exposition en pleine lumière d’un dressage aussi justifié soit-il pour des raisons sanitaires. Cette eau qui s’écoule depuis ce robinet, cela peut aussi être l’âme de ces étudiantes et étudiants infirmiers mais aussi celle de tant d’autres personnes appartenant à leur passé comme à leur futur.

Il en faut de l’eau pour pouvoir se laver les mains correctement afin de pouvoir prendre soin de soi et du monde. Beaucoup d’eau. Cette simple scène d’apprentissage de lavage des mains où chacune et chaque étudiant infirmier s’entraîne prononce d’emblée le paradoxe de ce métier de soignant : pour être pratiqué dans des conditions correctes, il a besoin de moyens, ici, en eau, qui s’amalgament difficilement avec certaines règles élémentaires d’écologie ainsi qu’avec bien des desiderata économiques.

On peut formuler cela autrement.

Même en s’entourant de certaines précautions et en veillant à anticiper, à planifier, il peut être très difficile voire impossible pour une infirmière ou un infirmier un tant soit peu consciencieux de regarder sa montre ou de privilégier son état de forme au regard de certaines situations sensibles. La vie et la mort se maitrisent beaucoup moins bien qu’un robinet que l’on ouvre et ferme selon notre volonté. Et c’est donc en piochant dans ses ressources et ses réserves morales, intellectuelles, physiques, psychiques et techniques, parfois financières, qu’un soignant compensera bien des fois les carences, les lacunes, les manques et manquements d’un patient, de sa famille ou de ses proches, mais aussi celles et ceux de l’institution qui l’emploie. Toute infirmière et infirmier fera donc l’expérience- soit au cours de sa formation mais aussi ensuite- de malmener ou de négliger sa propre écologie « pour le bien du patient » ou « pour combler ou satisfaire » l’institution qui l’emploie.

L’infirmière et l’infirmier font partie de ces professionnels dont les horaires de travail occupent tout le cadran solaire et tous les jours d’une année. Il arrive aussi qu’ils soient par exemple sollicités pour des tâches de manutention, tâches a priori étrangères à leur titre. Ou pour remplacer au coup par coup ce que son institution a omis ou choisi d’oublier de remplacer.

Et, une personne qui veut gagner beaucoup d’argent de par sa profession se dirige rarement vers le métier d’infirmière ou d’infirmier. Ou alors, c’est qu’elle aura été mal renseignée ou qu’elle se destine à certaines spécialités très pointues et très lucratives- des niches- où les patients représentent un chiffre d’affaires avant de représenter des êtres humains. Sauf, aussi, si elle est prête à travailler trente jours sur trente ou à être sur deux postes en même temps.

Le métier d’infirmier est donc un métier soumis à différentes formes d’exigences et qui, en contrepartie, fournira une gratification relative voire modérée d’un point de vue pécuniaire. Pourtant, c’est un métier où, de plus en plus, l’institution qui l’emploie lui demande des comptes et supprime des moyens de toutes sortes (formations plus difficiles à obtenir, diminution de postes, changements d’horaires de travail, réduction du nombre de jours de congés, fermeture des crèches à destination du personnel….).

Cela, c’est moi qui le souligne afin de compléter le documentaire de Nicolas Philibert que je trouve très bien fait. Il filme très bien par exemple ces deux cours contradictoires où, d’un côté on enseigne à nos futurs infirmières et infirmiers qu’ils ont des « Devoirs ». Et où , d’un autre côté, on leur affirme qu’ils ont « une indépendance professionnelle » qu’ils se doivent de défendre…..

Mais j’imagine que comme moi alors que j’étais en formation, ces étudiantes et étudiants infirmiers ont pour eux leur insouciance ainsi que d’autres priorités et sont plus portés sur ce qui valorise ce métier. Alors que je découvrais ce documentaire, je me suis avisé que jeune diplômé, et même après, je me serais abstenu d’aller le voir en salle.

La formation d’infirmier m’a pris une certaine innocence. Et le métier qui consiste à manger de la souffrance et de la violence en permanence est suffisamment contraignant pour qu’une fois sorti du service, on choisisse d’aller au cinéma pour voir et vivre autre chose que ce que l’on a vécu et revécu de l’intérieur pendant nos heures de service.

Pour nous dépeindre la formation qui nous mène jusqu’au métier d’infirmier, Nicolas Philibert réalise un documentaire en trois actes :

1 ) L’Apprentissage à l’école avec les différents intervenants, infirmières et infirmiers de formation mais aussi médecins et autres.

2 ) En stage. On suit certaines étudiantes et étudiants lors d’une partie d’un de leur stage. Ce qui permet de constater à nouveau qu’il y’a aussi un grand potentiel cinématographique dans certaines situations vécues à l’hôpital et, ce, en se passant des inconditionnelles scènes « d’urgences médicales » comme des sempiternelles « Ne vous inquiétez pas ! Tout va bien se passer ».

3 ) Le témoignage de certaines et certains de ces étudiants infirmiers face à certaines et certains formateurs.

Le documentaire de Philibert m’apparaît très approprié. J’ai éprouvé une certaine gratitude pour toute sa partie « témoignages » d’autant que la profession infirmière est une profession souvent bâillonnée. L’un des témoignages d’une des étudiantes m’a semblé être une douloureuse et très juste illustration de ce que peut être ce métier si on s’y engloutit sans apprendre à se préserver : ce métier peut se transformer en cambriolage de notre propre existence. Et, dans la partie « témoignage », je regrette que le formateur ou la formatrice qui en a l’occasion avec un ou une étudiante reste flou sur ce sujet. Il fallait dire ouvertement qu’il est plus qu’important, dans ce métier, d’apprendre à connaître ses limites et à en tenir compte. Et qu’il peut être utile, pour cela, de consulter des professionnels (psychologue, médecin ou autres) et de se familiariser avec ce genre de consultation avant de se retrouver dans le rouge.

Dans la salle de cinéma où je me trouvais, la moyenne d’âge était d’une cinquantaine d’années à vue d’oeil. Je n’ai pas fait de sondage. Dans le fond de la salle, un homme rigolait de temps à autre. J’ai d’abord cru qu’il se moquait des méthodes pédagogiques de certaines et certains formateurs. Et puis, devant une autre scène, peut-être au moment des témoignages, j’ai compris que la raison était toute autre. Cela a été plus fort que moi. Je me suis tourné vers le fond de la salle pour l’informer de façon bien audible :

« Monsieur, ce n’est pas drôle ! ».

Aussitôt, un autre homme, lui, visiblement installé au tout premier rang, face à l’écran, de me répondre :

« Parfois, oui ! ».

« Ici, non ! » lui ai-je dit. Quelques secondes sont passées puis l’homme du premier rang a repris :

« Et, ici ?! ». Je n’ai rien répondu. Il n’y’avait rien à répondre. Et c’est peut-être là le gouffre dans lequel se trouve le métier d’infirmier face aux différents gouvernements qui pondent une certaine politique de Santé qui met à mal le métier d’infirmier et d’autres professions de santé. Il arrive un stade où il n’y’a plus rien à répondre. Lors d’une manifestation de soignants à laquelle j’ai un peu participé à Paris ce 6 septembre 2018, j’ai vu ce que je ne voyais plus depuis des années. Le métier d’infirmier reste un métier de femmes. En France, la femme reste déconsidérée d’un point de vue professionnel et salarial. Et, après que l’on ait entendu parler de l’affaire Harvey Weinstein dans le milieu du cinéma et des prises de position que cette affaire a déclenchées en faveur des femmes, je me suis avisé que la profession infirmière, elle, restait pour l’heure « arriérée » ou rétrograde en termes d’image dans la société française. Quitte à passer pour un misogyne sans cervelle et sans courage, je me dis que le fait que le métier d’infirmier soit encore principalement un métier de femmes doit, aussi, être l’une des raisons pour lesquelles ce métier reste (mal) traité comme il l’est. Le métier d’infirmier reste perçu à mon sens comme un métier de soin, soit comme une vertu « naturellement » féminine qui va de soi. Je résume : tandis que les ( très) grands dirigeants (principalement des hommes) de cette société et de ce monde font des lois, adoptent des stratégies militaires, politiques, économiques ou autres, les « bonnes femmes » que sont les infirmières et les infirmiers font le boulot, certes beau et nécessaire qu’il faut faire, et pour lequel elles et ils sont faits de toute façon. Donc, de quoi se plaignent-elles les infirmières ?! Ainsi que les hommes qui sont infirmiers ?! Puisqu’il s’agit d’une « vocation » ?!

Je crois aussi que le jour où les infirmières et infirmiers seront tous énarques et capables de s’exprimer dans la langue de Shakespeare, tant pour la façon d’exprimer leur pensée, de gérer leur carrière que pour la langue, qu’ils bénéficieront alors d’un statut plus valorisant. Cela est évidemment plus qu’une chimère. Aussi, aujourd’hui, même si le métier d’infirmier est officiellement et politiquement « flatté » et caressé comme on le fait d’un animal domestique ronronnant et affectueux, il reste finalement un métier perçu par bien des élites (politiques et autres) comme un métier de vassal et de prolétaire.

Franck, ce lundi 17 septembre 2018.

Deux mois sont passés depuis la rédaction de cet article. Publié parmi d’autres de mes articles, celui-ci, à ce jour, n’a pas été lu. Cela me donne l’occasion de le compléter aujourd’hui, malheureusement, suite à un constat à nouveau assez déprimant.

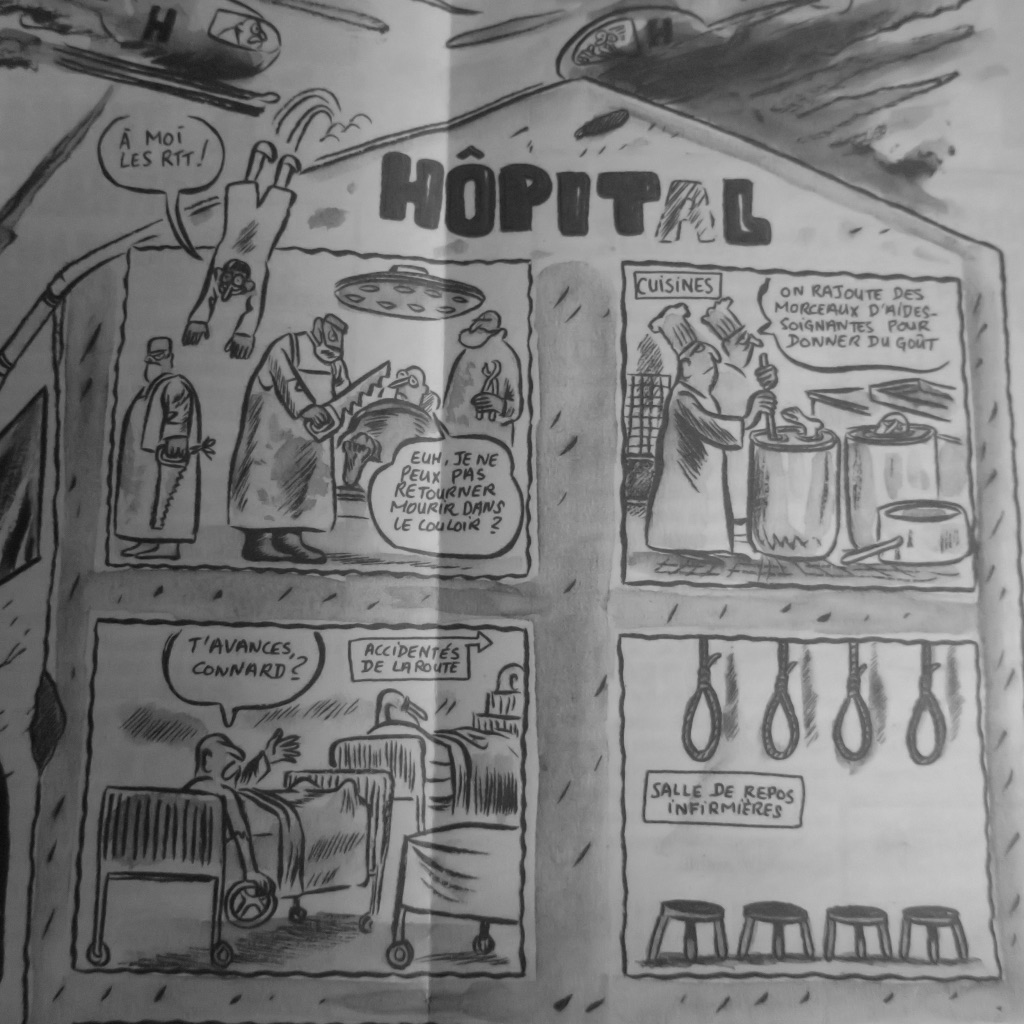

Depuis la rédaction de cet article, le mouvement des gilets jaunes que j’évoque dans plusieurs articles ( dont Privilégié ou La Vocation et le talent dans la rubrique Echos Statiques ) est apparu. Et, ce, quelques mois après la grève de trois mois de la SNCF qui, en dépit d’une certaine radicalité qui l’a rendue assez impopulaire et incomprise, a semblé annihilée par la stratégie du gouvernement. Dans mes souvenirs, les manifestations infirmières depuis une trentaine d’années ont toujours été des manifestations pacifistes et « obéissantes ». Et bien moins dérangeantes que celles menées par la SNCF ou les routiers par exemple. Ce monde du silence ( celui des infirmières, infirmiers, et des soignants en général) a un prix. Comme on pourra s’en faire une idée dans les extraits du Charlie Hebdo de ce 26 décembre 2018 ( numéro 1379) dont je publie quelques photos à la fin de cet article. Le prix d’une certaine souffrance humaine. Et, il est difficile de savoir quelle conscience de cette souffrance et de cette violence à venir ont ces étudiants et étudiantes infirmiers dont Nicolas Philibert fait le portrait dans son documentaire De chaque instant. Lorsque j’étais élève/étudiant comme eux ( entre mes 18 et mes 21 ans), je me sentais à peu près inépuisable au moins moralement lorsqu’il s’agissait de me dévouer au mal-être des autres.

Il me semble donc très difficile de deviner les aptitudes qui seront les leurs pour remédier comme pour se préserver de façon préventive de la souffrance et de la violence inhérentes à la profession soignante mais aussi à celles rajoutées par les décisions des gouvernements, des directions et des cadres des institutions où ils exerceront. Pour ces quelques raisons, la profession infirmière ainsi que les autres professions soignantes sont des viviers « naturels » et « tout désignés » où peuvent se trouver des professionnels » sans blessures apparentes » tel qu’en parle Jean-Paul Mari dans son ouvrage ( voir mon article sur son livre dans la rubrique Puissants fonds). Jusqu’à ce que l’usure se manifeste, un beau jour, d’une façon socialement « acceptable » et plus ou moins isolée ( arrêt maladie, accident de travail, départs du service, changement d’horaires ) ou horrible comme dans le film The Thing et se répande d’une façon épidémique tandis que les « autorités », désarmées, sanctionneront. Ou s’étonneront de l’ampleur des dégâts, affichant, par les voies médiatiques appropriées , leur émotion pleine et sincère comme leur grande volonté d’éradiquer le mal tout en se sachant à l’abri de ses effets immédiats.

Un tel pamphlet de ma part a peut-être de quoi étonner en cette fin d’année usuellement consacrée aux festivités et aux projets souriants. Et, bien-sûr, festivités et projets souriants et optimistes font partie de la solution. Mais il est des professions où, plus qu’ailleurs, il est de rigueur de sourire même lorsque la brisure interne est proche et, ce, quelle que soit la période de l’année. En cela, les soignants peuvent être bien des fois des gymnastes et des danseurs étoiles ( voir mon article sur le film Girl dans la rubrique Cinéma, et, à la place, imaginer un soignant ou une soignante en exercice…. ) de la souffrance mettant sous cloche leurs propres stigmates pour s’occuper et s’attacher en priorité à ceux des autres mais aussi pour satisfaire aux diverses exigences de leurs directions. Ces quelques extraits du Charlie Hebdo de ce 26 décembre 2018 en rendent compte. On se doute que d’autres média se font et se feront aussi le relais de tels constats, festivités ou non.

Franck, ce samedi 29 décembre 2018.