Je vois rouge un film de Bojina Panayotova (en salles ce 24 avril 2019)

« Elle fait partie de cette génération qui a décidé de fouiner » (le père de la réalisatrice Bojina Panayotova à la mère de celle-ci) ; « je suis devenue un petit soldat à la caméra » (la réalisatrice Bojina Panayotova dans son film Je vois rouge).

En vieillissant, nous nous en remettons de plus en plus à notre expérience. Après tout, si nous avons survécu, c’est bien la preuve, malgré nos erreurs et nos échecs, que nous avons su comment interpréter le monde qui nous entoure. Et c’est ainsi que nous pouvons devenir malgré nous les standardistes et les VRP de certaines croyances et connaissances que nous prenons pour acquises :

La mémoire des poissons rouges tiendrait à peine sept secondes. Les « Millenials » – dont fait assurément partie la réalisatrice Bojina Panayotova née en 1982 en Bulgarie- seraient « sili-clonés » aux réseaux sociaux comme à toute forme de vie ombilico-tabaco-cacao-numérique sur Terre. Ils seraient incapables de rester concentrés plus de huit secondes sur la même action. Il faudrait donc leur écrire des articles calibrés pour des lectures de moins de huit secondes. Ils seraient déconnectés de la geste citoyenne. Leur conscience moyenne serait enfermée dans une bouteille de soda – ou dans une paire de baskets- et attendrait d’en être délivrée.

Les « Millenials » et les plus jeunes seraient de grands déserteurs de l’Histoire.

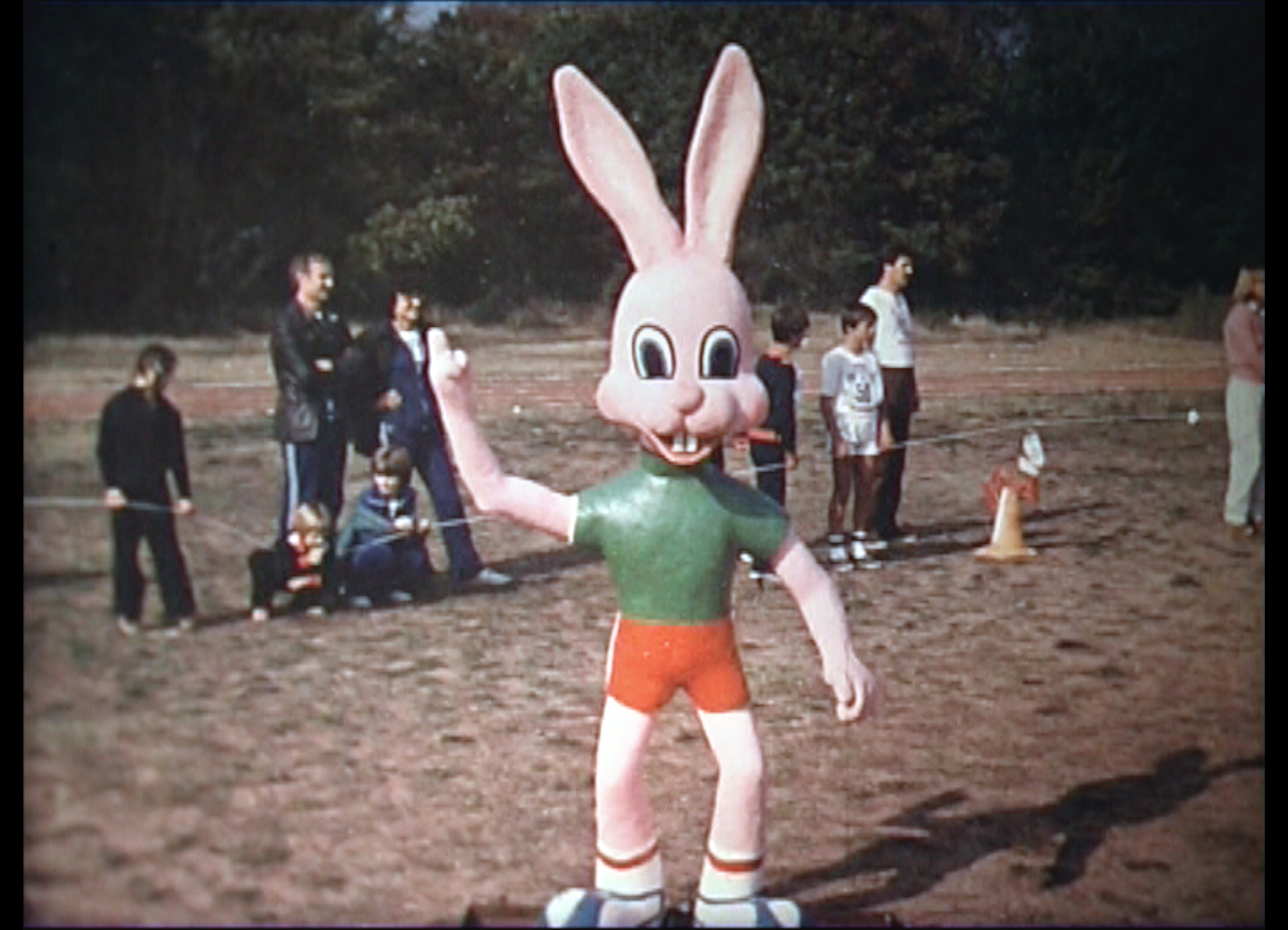

A ces « croyances », s’oppose le film de Bojina Panayotova. La réalisatrice avait 7 ans- supposé être « l’âge de raison »- lors de la chute du mur de Berlin en 1989. L’Histoire officielle de la chute du mur de Berlin et ses effets sur les pays de l’Est – dont la Bulgarie- ricochent sur son histoire personnelle. En décidant, en 2018, de revenir en Bulgarie sur cette période d’avant la chute du mur de Berlin – et d’avant la séparation de ses parents- Bojina Panayotova, actrice principale de son « film-skype » propose un certain choc cinématographique et culturel.

Rien de révolutionnaire d’un point de vue graphique pourtant. Inutile de chercher le nouveau Blade Runner de Ridley Scott (réalisé en 1982, année de naissance de Bojina Panayotova) , Avalon de Mamoru Oshii ( 2001) ou le Sin City : J’ai tué pour elle de Frank Miller et Robert Rodriguez ( 2014) dans Je vois rouge. L’actrice-réalisatrice est tout simplement d’abord porteuse au moins d’une double culture : bulgare et française. Premier atout, premier choc entre la culture bulgare et française, et premier réservoir de création.

Si Je vois rouge aurait probablement pu surmonter et s’inspirer du handicap de la langue, le fait de suffisamment posséder la langue bulgare permet à Bojina Panayotova certaines audaces et certaines rencontres payantes. Telles que ses discussions avec le moniteur d’auto-école.

Et l’on devine aussi à travers son film celle qui a bénéficié- tant mieux pour ses ailes- d’un environnement familial et culturel assez privilégié et qui a su voler vers des études plutôt brillantes. Soit des atouts vraisemblables pour faire chargement de confiance avant de se lancer dans certaines ascensions. Son film est une de ces ascensions. Ensuite, son rapport décomplexé à l’image, sa maitrise technique de la mise en scène de sa vie quotidienne, jusqu’à un certain exhibitionnisme, spécifique à la « norme » skype/selfie d’aujourd’hui, tranche très vite à la fois avec la culture du secret communiste dans laquelle ont vécu ses parents en Bulgarie mais aussi avec leurs valeurs. Soit, selon la chronologie que l’on choisira, le second ou le premier atout et choc de son film. Entre la culture communiste de « l’Europe de l’Est » de son pays natal et d’origine a priori dernière grande « vaincue » de l’Histoire, et la culture capitaliste de « l’Europe de l’Ouest » de son pays de jeune adolescente et de femme. Monde dont la défaite est aussi de plus en plus annoncée mais dont les éboulis restent à ce jour dans les angles morts de nos espaces et souvenirs quotidiens, ce qui nous permet de continuer d’exceller dans notre rôle de grands bédouins du déni.

Si le film de Bojina Panayotova met bien en relief certains faux-semblants dans lesquels ses parents et sa famille- autres bédouins du déni- s’étaient fondus parfois à leur insu, il accueille aussi l’ambiguïté et les limites morales de sa démarche alors qu’elle persévère dans ses recherches sur cette époque d’avant la chute du mur de Berlin et d’avant l’exil de ses parents pour la France :

« Ma vérité ne t’appartient pas » ; « Tu sur-joues pour le film. T’as pas honte ?! » lui dira un moment sa mère. Néanmoins, dans les années 80, un tel film nous aurait peut-être plus facilement convaincu (c’était déja notre mode de pensée) que la réelle liberté et le plein respect des droits de l’enfant, de la femme et de l’homme, se trouvent exclusivement- et en permanence- en occident où la réalisatrice continue principalement de mener sa vie avec son compagnon et futur père de leur premier enfant. Mais en 2019, Je vois rouge nous chuchote que le Monde froid et effrayant où s’étendait le mur de Berlin était aussi le Monde d’une certaine naïveté et ignorance feintes ou délibérées.

Alors qu’aujourd’hui, si la quête de la réalisatrice d’un peu de vérité comme d’un peu de sincérité des relations s’accompagnent de désillusions et d’assez grandes blessures pour ses proches, nous savons aujourd’hui en occident que de plus en plus de vérités et de libertés continuent de nous échapper. Et nous sommes peut-être autant voire plus déprimés et pessimistes aujourd’hui que certains citoyens des pays de l’est à l’époque du mur de Berlin.

Depuis la place rouge de notre nombril de spectateurs, on pourra pourtant durement- et très gratuitement- juger les parents et la famille de Bojina Panayotova et les voir comme des stakhanovistes persistants de l’endoctrinement soviétique. Et du « passé ». Cela nous donnera peut-être l’occasion d’oublier provisoirement notre proximité avec la frontière de certaines de nos – petites et grandes- défaites personnelles et mutuelles. Mais il faudra tout autant, aussi, savoir saluer la très grande patience, le courage aussi, et la généreuse indulgence de l’entourage de Bojina Panayotova. Car celle-ci, leur fille, nièce et petit fille-réalisatrice est, aussi, quelques fois, l’inquisitrice qui leur impose aussi une espèce de thérapie familiale et systémique – ou une sorte de tord-boyaux- assez sauvage. Soit une expérience inversement aussi brutale que la douceur et la juvénilité des traits de son visage : Bojina Panayotova fait en effet bien plus jeune que son âge. Assez proche de la quarantaine au moment de ce tournage, elle en paraît à peine trente. Cette remarque sur son âge a peut-être une importance : pour Bojina Panayotova, ce film est aussi celui d’une certaine maturation en tant que femme et personne. Après être passée de l’est à l’ouest durant son enfance, elle songe sans doute déjà- dès le début du tournage de son film- à passer à l’état de mère et à assurer son avenir ainsi que celui de sa descendance. Je vois rouge bénéficie donc in fine d’une certaine dose de nuance dans son propos. Et son personnage « féminin » est aussi plus optimiste que le personnage de fiction de l’héroïne Ioanna du « film » Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares réalisé par le Roumain Radu Jude (sorti en salles ce 20 février 2019, critique disponible sur ce blog).

On pourra aussi trouver dans Je vois rouge et dans l’allure de Bojina Panayotova quelques lointaines correspondances avec certaines comédies de Julie Delpy mais aussi avec la roublardise d’un Michaël Moore.

Franck Unimon, ce vendredi 19 avril 2019.