Manu Dibango

Hier matin, en sortant du travail, je suis retourné devant le Panthéon. Il faisait trois degrés. J’étais retourné là car, après l’avoir plusieurs fois évoqué dans des articles précédents ( tel que Gilets jaunes, samedi 14 mars 2020 par exemple), je voulais, cette fois-ci, silencieusement interroger ce symbole :

« Aux Grands hommes, La Patrie Reconnaissante »

J’ai à nouveau pris des photos. Puis, j’en ai profité pour aller voir du côté de Notre Dame pour laquelle des milliardaires ont été prêts à mettre la main à la poche afin de la faire reconstruire. Alors que l’on entend moins parler de ces milliardaires et de bien des célébrités quand il s’agit de réparer les hôpitaux publics.

J’avais prévu de me servir de ces photos pour illustrer un article qui devait s’appeler :

Le silence des organes.

J’ai pris des notes pour écrire cet article. Je savais qu’il serait long. J’étais inspiré.

Je pourrais encore l’écrire. Mais je me suis dit qu’il y avait d’autres priorités. Que je m’étais déjà suffisamment exprimé sur l’épidémie que nous connaissons. Qu’il me fallait revenir à d’autres sujets davantage pourvoyeurs de vie.

« Le silence des organes » est une expression que j’avais découverte à la fin des années 80 à l’hôpital de Nanterre qui s’appelait encore la Maison de Nanterre. Laquelle était, à ce que m’en avait dit ma mère, une ancienne prison pour femmes.

La Maison de Nanterre était aussi le « havre » de certains SDF. J’ai connu cet hôpital dès mon enfance. Ma mère y a été aide-soignante pendant des années dans un service de réanimation. Et deux de mes tantes y ont aussi travaillé.

Lors d’un de nos cours, pendant mes études d’infirmier, nous avions réfléchi à la définition que nous pourrions donner au fait d’être en bonne santé. La personne qui animait le cours, ce jour-là, nous avait sorti cette expression de ses recherches. Je me rappelle de mon amie Béa, mon aînée de plusieurs années, une pointure en tant qu’infirmière, qui s’était exclamée :

« C’est fort ! ».

Le silence des organes n’a donc a priori rien à voir avec la mort. Même si on y pense très fort en ce moment et que le musicien Manu Dibango est mort aujourd’hui ou hier. Du Coronavirus Covid-19. J’ai appris son décès tout à l’heure par hasard, sur le groupe What’s App de ma famille.

Il est néanmoins quelque chose de trompeur dans cette expression, « silence des organes », pour parler du fait que l’on est en bonne santé. Car chaque organe a son bruit spécifique lorsqu’il va bien. Par contre, son bruit se dérange lorsqu’il va mal. Rappelez-vous lorsqu’un médecin vous dit de tousser, ou de dire « 33 », vous ausculte, alors que vous le consultez parce-que vous ne vous sentez pas bien. Entendre, écouter les mouvements internes d’un corps, c’est aussi ce qui permet de savoir s’il est en « paix ».

Il en est de même lorsque l’on écoute la voix d’un proche ou d’une proche. Il nous est souvent possible de déceler si elle ou s’il est dans son assiette si l’on connaît cette personne véritablement.

Si l’on est un peu attentif, on peut assez bien percevoir si son attitude et son regard concordent avec ses propos pour peu que cette personne soit « vraie » devant nous. Pour peu qu’elle ne porte pas un masque et ne soit pas experte dans cette grande comédie sociale qui consiste à dire que tout va bien quand ça va mal mais aussi à dire que ça va très mal alors que cela ne va pas si mal que ça.

Mais des organes véritablement et définitivement silencieux, à moins d’être dans un état de léthargie particulièrement complexe et indétectable, et encore !, signifient quand même notre arrêt de vie définitif. Tout au moins sous notre forme humaine habituelle. Ensuite, on peut à peu près tout concevoir. Et, c’est ainsi que je me raccroche à nouveau à Manu Dibango, décédé à 86 ans.

Je ne pensais pas à Manu Dibango lorsque dans un de mes récents articles, j’écrivais qu’il y avait sûrement des personnes que je « connaissais » qui allaient mourir dans l’épidémie. Pourtant, je pensais à lui depuis quelques jours.

Il se trouve qu’il y a bientôt deux semaines, ou un peu moins, je m’étais rendu dans un magasin afin d’aller acheter le dernier album de l’artiste de Maloya, Danyèl Waro.

Danyèl Waro fait actuellement partie des artistes auxquels je suis particulièrement attaché. Avec une Ann O’Aro par exemple. Le Maloya est pour moi tellement proche du Gro-Ka, du Léwoz et du Bel-Air des Antilles qu’il a fini par me rattraper avec les années. La boite de nuit parisienne, Le Manapany, est sans doute l’endroit où j’avais entendu du Maloya pour la première fois dans les années 90. Pourtant, j’ai oublié où elle se trouve.

Et, il y a quelques jours, c’est en allant acheter le dernier album de Danyèl Waro, que j’ai fini par fureter dans les rayons de disques comme lors de mon adolescence. Peut-être le jour où j’étais allé voir l’exposition de la dernière tournée de NTM – en accès libre- sous la canopée aux Halles encore pour un jour. Exposition (du 20 février au 10 mars 2020) dont j’avais appris l’existence par hasard ainsi que la fin le lendemain en me rendant au cinéma. En allant voir, je crois, le film L’appel de la Forêt. J’avais prévu d’écrire sur cette exposition comme sur ce film mais je ne l’ai pas encore fait.

Dans le magasin de disques, ce jour-là, je me suis rapidement retrouvé avec plusieurs disques. Un classique. C’est pareil dans un magasin de dvds et de blu-rays. Et c’est aussi comme ça dans la librairie et la médiathèque de ma ville en temps usuel.

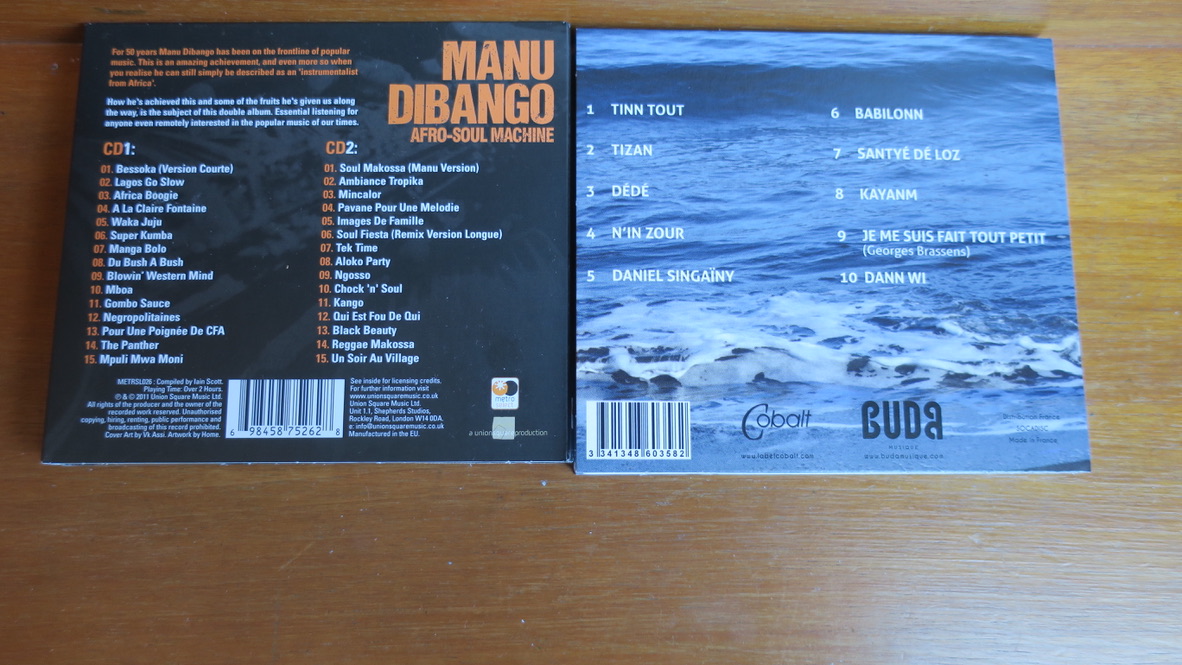

Après plusieurs hésitations et quelques écoutes, et en comparant aussi le rapport qualité/prix, j’étais reparti avec l’album de Danyèl Waro….et cette compilation de Manu Dibango.

Autant l’album de Danyèl Waro ne m’a pas, pour l’instant, entraîné, autant la compilation de Manu Dibango m’a rapidement plu.

J’avais déjà écouté du Manu Dibango, il y a plusieurs années. Je l’avais aussi vu en concert à Cergy St-Christophe, sur l’esplanade de Paris, il y a environ vingt ans, lors d’un concert gratuit. J’ai le souvenir d’un très bon concert. Un très bon bassiste figurait parmi ses musiciens.

Manu Dibango, Danyèl Waro, Arno et d’autres font partie de ces artistes qui sont là pour la vie. Au delà de soixante ans, on les voit sur scène avec une envie et une énergie que beaucoup ont déja perdu lorsqu’ils ont à peine passé les limites de l’adolescence. Je m’inquiète par moments de ce qu’il me reste de ce passé.

Un article signé Youness Bousenna dans le Télérama de cette semaine parle du documentaire La Disgrâce réalisé par Didier Cros. Ce documentaire passe ce soir sur France 2 à 23h40. La Disgrâce est fait du témoignage de cinq personnes dont le visage défiguré occasionne une grande souffrance personnelle. Souffrance due à la déformation de leur visage mais aussi à la violence du regard des autres.

Dans cet article, Youness Bousenna écrit entre-autres :

« (….) Sans commentaire, le film les laisse raconter leur souffrance initiale et la violence que le regard des autres y ajoute, la tentative d’apprivoiser son visage en même temps que la solitude que celui-ci leur inflige ».

J’ai beaucoup aimé que Youness Bousenna me fasse entrevoir que chaque visage, déformé ou non, est une solitude. En marge de l’article, j’ai écrit de la main gauche :

« De cette solitude, certains visages émergent plus que d’autres ».

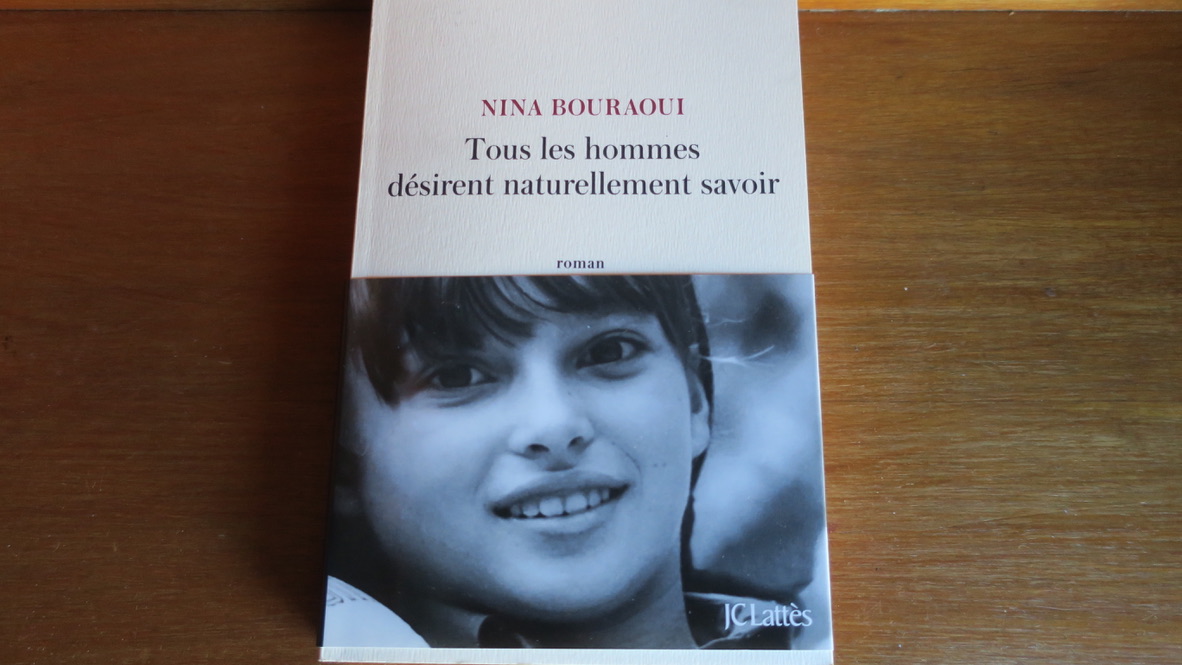

Cet article m’a rappelé le début du livre de Nina Bouraoui, Tous les hommes désirent naturellement savoir. Je savais où je l’avais rangé alors je l’ai rapidement retrouvé. C’est un livre paru en 2018 et que j’ai sûrement acheté dès sa sortie. Un de plus, parmi tous ceux que j’ai achetés, que je n’ai pas encore lus, et dont le début est :

« Je me demande parmi la foule qui vient de tomber amoureux, qui vient de se faire quitter, qui est parti sans un mot, qui est heureux, malheureux, qui a peur ou avance confiant, qui attend un avenir plus clair. Je traverse la Seine, je marche avec les hommes et les femmes anonymes et pourtant ils sont mes miroirs. Nous formons un seul cœur, une seule cellule. Nous sommes vivants ».

Manu Dibango était un homme joyeux. En tout cas sur scène à ce que j’ai vu. Son rire grave est aussi célèbre que sa musique. Figure de Bokassa ou de Coupé-Cloué (les Antillais de plus de 50 ans sauront de qui je parle), Manu Dibango avait une stature et une autorité plus fréquentables que celle de bien des dictateurs. Je me rappelle comment il avait expliqué en rigolant que Michaël Jackson avait « oublié » de lui payer des royalties lorsqu’il avait utilisé un de ses airs de musique pour composer un de ses titres.

Je me rappelle que lors d’un festival de Jazz retransmis à la télé, Claude Nougaro s’était incliné devant Miles Davis, mon musicien préféré, alors que Manu Dibango existait de par sa seule présence. Si la musique est aussi solitude, la sienne avait émergé sans difficulté cette soirée-là comme tant d’autres fois.

En prenant le temps de lire la présentation de la compilation par Iain Scott, j’avais appris qu’avant d’être connu, Manu Dibango avait entre-autres joué, en France, avec Nino Ferrer mais aussi Dick Rivers et Johnny Halliday. Je suis souvent étonné par les alliances de certains artistes, que celles-ci soient musicales ou simplement amicales (telle l’amitié d’un Jacques Brel avec Johnny Halliday) comme par leur ouverture à d’autres genres musicaux. Et, question ouverture, on peut dire qu’en écoutant cette compilation de Manu Dibango, on entend aussi bien du Jazz, de l’Afro Beat, du Reggae, de la musique africaine. Et l’on comprend que le chanteur et bassiste Richard Bona (également d’origine camerounaise) lui « doit » sans doute quelque chose.

Concernant la version Reggae de son Soul Makossa avec le duo Robbie Shakespeare et Sly Dunbar, en l’écoutant, on pense immédiatement à Serge Gainsbourg qui avait également joué avec eux ainsi qu’avec les I-Threes « de » Bob Marley. Peu importe de savoir lequel avait eu l’idée le premier, Manu Dibango était sans frontières question création musicale. Et le Rap ne lui a pas fait peur.

En écoutant sa compilation, j’avais aussi beaucoup aimé sa version de A La Claire Fontaine que j’avais postée sur ma page Facebook un ou deux jours avant d’apprendre sa mort.

J’avais aussi eu envie de savoir quand il repasserait en concert. J’avais regardé: un concert était prévu en Martinique dans quelques mois. Ça faisait déja un peu loin.

Le rire de Manu Dibango est désormais entouré de silence. Mais sa musique continue de nous dire que nous sommes vivants. Et, ça, ça fait aussi beaucoup de bien à nos organes.

Franck Unimon, ce mardi 24 mars 2020.