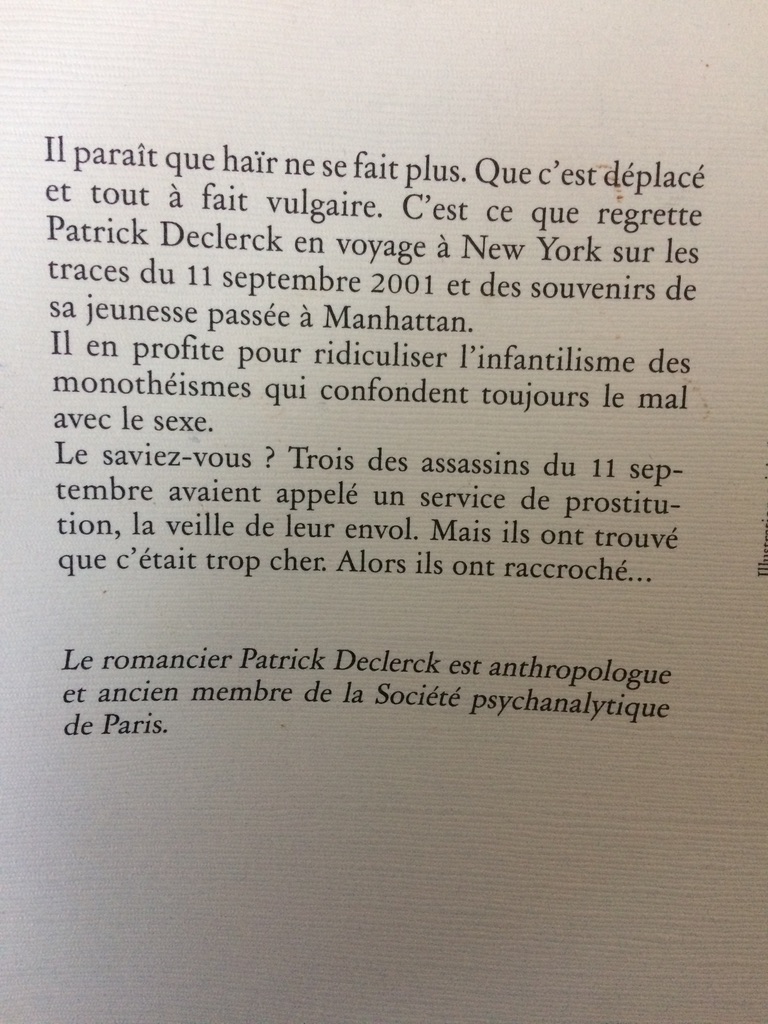

Certaines personnes sont payées pour tuer et en sont fières. Le personnel infirmier est généralement payé pour s’exécuter.

J’écris et je pense parce que je ne peux pas m’en passer. Mais mes moyens sont limités. L’envie, la bonne volonté, le travail, l’humour- noir- et le sens du devoir peuvent être insuffisants pour convaincre.

En certaines circonstances, ces dispositions pourraient même empêcher de convaincre.

Les deux premières banques mondiales sont chinoises. La troisième est HSBC, une banque britannique, avant que le Brexit devienne bientôt effectif. Je l’ai appris par notre future conseillère bancaire qui a travaillé une dizaine d’années à HSBC. J’aurais probablement pu l’apprendre par moi-même en lisant un journal comme Les Echos par exemple ou un site qui parle d’économie. Mais ce genre d’informations me passe souvent au dessus de la tête. Je fais partie de toutes ces personnes qui ignorent à quel point les changements et les évolutions dans le monde de l’économie et de la finance ont une conséquence directe à court et moyen terme sur ma propre vie. Au lycée, j’avais pourtant suivi des cours d’économie. Et, dans ma propre vie, je connais et ai pourtant plusieurs fois rencontré et croisé des gens qui l’avaient très bien et très tôt compris. Au point de décider d’en faire un métier et/ou une priorité. Mais je suis aussi le passager de mes alarmes personnelles. Et une fois que ces alarmes m’ont estimé à l’abri en termes de sécurité de l’emploi, de satisfaction au travail, et de salaire pour subvenir à mes « besoins », une fois adulte célibataire parti de chez de ses parents, ces alarmes se sont tues. Pendant des années. Et je suis dans l’impossibilité d’affirmer si cet article est une alarme que je m’adresse à moi-même.

Pendant ce premier rendez-vous avec notre future conseillère bancaire, une femme d’une cinquantaine d’années, celle-ci avait voulu savoir ce que nous attendions d’une banque. Et si ma compagne et moi étions le genre de clients qui exigent un contact et une réponse rapides par mail ou par sms et capables de quitter une banque au bout d’un ou deux ans sitôt qu’ils ont trouvé de meilleures conditions bancaires ailleurs. C’était la première fois pour ma part qu’une conseillère bancaire m’entreprenait de cette manière.

« Notre » autre conseillère bancaire dans cette agence que nous allons quitter est une femme d’à peine une trentaine d’années, arrivée à l’agence il y a bientôt deux ans, avec laquelle notre relation est lapidaire. J’ai toujours eu l’impression d’être un dossier, une fonction, un protocole ou un chiffre bas lors de nos quelques « contacts » que ce soit en direct ou par mail. Et, même de cette façon, ses compétences en termes de « conseil » me semblent assez insolites. Elles pourraient peut-être inspirer une étude comportementale ou ethnographique.

Ma compagne et moi avons un compte commun depuis sept ans dans cette banque que nous allons quitter. Cette banque nous avait fait la meilleure offre pour un prêt immobilier destiné à durer vingt ans à l’origine. Le prêt immobilier classique du couple qui se forme, s’officialise, décide de faire vie commune et d’avoir un enfant. J’écris que c’est le « prêt immobilier classique » en essayant de me mettre à la place du conseiller bancaire voire de l’agent immobilier lambda qui prendrait connaissance notre projet.

Depuis la création de notre compte commun dans cette banque il y a bientôt sept ans, nous avons eu trois conseillers bancaires. L’actuelle conseillère est la troisième. A part peut-être la première conseillère bancaire qui nous avait « obtenu » notre prêt bancaire, le second conseiller, avec lequel les relations étaient correctes et qui faisait montre d’une compétence franche et tranquille, avait quitté l’agence sans nous en informer.

Je suis dans cette banque que nous allons quitter depuis 1987. Nous allons la quitter parce qu’en passant par une femme courtier recommandée par un couple d’amis, « notre » nouvelle banque va nous permettre de gagner un an sur notre prêt immobilier. Bien-sûr, au préalable, j’avais à nouveau sollicité notre banque actuelle. De par le passé, j’avais pu obtenir une renégociation de notre prêt immobilier. Pas cette fois.

L’homme le plus riche du monde s’appelle encore Jeff Bezos et il est Américain. C’est le PDG du site de vente en ligne, Amazon. Pendant quelques heures ou quelques jours, un Français (Pinault ou Arnault, je les confonds et je n’ai même pas envie de vérifier la bonne orthographe de leur nom de famille) a été l’homme le plus riche du monde. C’était son ambition suprême dans sa vie, alors: devenir l’homme le plus riche du monde. C’est peut-être encore sa plus grande ambition. Devenir le plus grand Picsou de la terre.

Pinault ou Arnault (que je « sais » être deux ennemis jurés) a aujourd’hui été « rétrogradé » à la troisième place de l’homme le plus riche du monde derrière Jeff Bezos et Bill Gates. Bill Gates, également américain, est devenu également riche grâce à la forte croissance ces vingt ou trente dernières années de l’industrie et de l’économie numérique.

La richesse de ces trois hommes se compte en milliards d’euros ou de dollars. Celles et ceux qui les « suivent » dans ce classement des plus riches du monde, aussi. Leur niveau de « richesse » et de puissance dépasse mon entendement. En terme de salaire, lorsque je commence à penser à une somme de 4000 à 4500 euros par mois, environ, je perds un peu « pied » :

Je ne sais pas ce que cela ferait de « toucher » autant d’argent. Je « sais » et m’imagine qu’en gagnant autant d’argent -et plus- que l’on peut « accéder » à certaines expériences particulières et que l’on peut aussi « acquérir » d’autres objets plus chers et aussi habiter dans de meilleurs quartiers. Bénéficier, quand ça se passe bien, de meilleurs conseils – pour soi comme pour les siens- dans différents domaines.

Je « sais » qu’il y a un certain nombre de personnes riches qui gagnent bien plus que 4000 euros par mois que ce soit par des moyens légaux ou illégaux. Mais, pour moi, actuellement, en France, ce samedi 4 janvier 2020, si l’on venait m’apprendre- ça n’arrivera pas- qu’à partir de maintenant, je toucherais 4000 euros au minimum tous les mois, j’aurais besoin d’un peu de temps pour bien saisir. Aujourd’hui, ce samedi 4 janvier 2020, si je cherche, en faisant un certain effort, je crois que je peux compter sur les doigts de mes mains, le nombre de personnes, parmi mes proches, que j’estime ou imagine toucher 4000 euros au minimum tous les mois. C’est ce que j’imagine. Ces personnes ne me le diront pas. Je ne le leur demanderai pas. Et ça me va très bien comme ça.

« Vous savez combien gagne une infirmière ? » demande une infirmière hilare et saoule, agenouillée près de lui, au flic ripoux qui vient de se réveiller dans le dernier film du Japonais Takashi Miike : First Love. Le Dernier Yakuza.

J’ai vu le film hier. Après Cats réalisé par Tom Hooper. Après avoir vu la veille, Star Wars, épisode IX : l’Ascension Skylwalker, réalisé par J.J Abrams.

J’aurais pu répondre – gratuitement- à l’infirmière du dernier film- très féministe- de Takashi Miike mais elle ne m’aurait pas entendu. Et les spectateurs dans la salle (j’ai été surpris qu’il y ait autant de femmes) auraient été surpris.

Il y a quelques jours, une de mes collègues m’a appris qu’une de nos collègues plus jeune, diplômée depuis dix ans, touche 1600 ou 1700 euros par mois. Une autre, diplômée depuis cinq ou six ans : 1500 euros.

Comme j’en parlais déjà un peu dans la première partie de cet article ( Crédibilité ) pour lequel je n’avais pas prévu de suite, il est des heures de travail qui tardent à être payées par notre hôpital employeur :

Des heure de travail effectuées durant les week-end ou en heures supplémentaires.

Notre collègue qui fait fonction de cadre-infirmier a appris à une de mes collègues qu’il en était pour l’instant à devoir solliciter à nouveau l’administration de notre hôpital pour qu’elle paie des heures de travail supplémentaires effectuées en aout de l’année dernière. Cela fait donc deux ou trois mois, facilement, dans notre service que nous sommes plusieurs à voir notre salaire amputé chaque mois de cent à trois cents euros en moyenne.

A cela s’ajoute la grève des transports en commun ( Jours de grève ) en région parisienne depuis ce 5 décembre pour protester contre la réforme de la retraite telle que tient à la faire le gouvernement Macron-Philippe : une « retraite universelle », « pareille » pour « tous » quel que soit le type de travail que l’on aura effectué si j’ai bien compris. Désormais, on parle bien plus de la grève des transports dans les média et entre nous que du mouvement des gilets jaunes qui a débuté il y a plus d’un an.

Le gouvernement actuel Macron-Philippe (Emmanuel Macron, pour le Président de la République/ Edouard Philippe, pour le Premier Ministre), comme d’autres gouvernements avant eux, entend à la fois repousser l’âge du départ à la retraite mais aussi, avec sa « retraite universelle », éliminer les avantages dont disposent certaines professions concernant l’âge de départ à la retraite. Ainsi que la façon dont est calculée le montant des pensions de retraite. Ce serait selon eux ( Macron et Philippe) une retraite plus « juste ».

Si on est infirmier en catégorie B, en catégorie » active » , on pouvait auparavant partir à la retraite, si on le souhaitait, à partir de 57 ou 59 ans, à condition d’avoir accompli un certain nombre de trimestres travaillés (180 ?). Cet âge de départ à la retraite a été repoussé ou va l’être à 62 ans. Puis, à 63 ou 64 ans. Si l’on est infirmier en catégorie A, en catégorie « sédentaire », ce qui est le cas pour tout (es) les jeunes infirmier(es) diplômé(es) ou pour celles et ceux qui avaient choisi d’être dans cette catégorie, le départ à la retraite est plutôt prévu pour…67 ans.

Chaque métier a ses contraintes et ses pénibilités spécifiques. Je n’aimerais pas être caissier, manutentionnaire, ouvrier sur un chantier ou policier comme « agent de la paix » dans la rue depuis vingt ans.

Le métier d’infirmier consiste à manger de la souffrance et de la violence en permanence lors de nos heures de travail. Qu’est-ce que tu manges ? De l’avocat ? Non, des angoisses de mort dont la date de péremption est illisible.

Et toi ? Moi ? Juste une petite guimauve paranoïaque incestueuse récidiviste.

Dans les offres de poste d’infirmier en psychiatrie , il est fréquent de lire les mises en garde suivantes:

» Risque d’agression physique et verbale lors d’un contact avec certains patients en situation de crise et d’agitation et/ou des familles en état d’agressivité.

Risque de contamination par contact avec des virus lors de la manipulation du matériel souillé (piqûre, coupure, projection, griffures, morsures….)

Risque de contamination parasitaire du fait des soins quotidiens auprès des patients ( poux, gale…)

Développement de troubles musculo-squelettiques ( TMS) par non-respect ou méconnaissance des manutentions, gestes ou postures…. »

En retranscrivant partiellement et en relisant cette offre d’emploi récente ( novembre 2019) sur laquelle je suis tombé hier, j’ai l’impression de lire l’affiche d’un film d’horreur à l’entrée d’une centrale nucléaire, d’un lieu d’expérimentations médicales ou de tout autre lieu dangereux. On pourrait presque exiger de notre part de signer une décharge lorsque l’on accepte d’aller travailler dans ce genre de service. On a l’impression que les infirmières et les infirmiers qui s’aventurent dans ces endroits sont des intrépides aguerris. Or, la raison principale, à l’hôpital et en clinique, du métier d’infirmier consiste à assurer une présence et une compétence tous les jours et toutes les nuits au cours de l’année, jours fériés inclus.

Pour cela, je considère que ce métier devrait, comme pour une carrière militaire auparavant, faire partie de ces professions où après 15 ou 20 ans de service, la professionnelle ou le professionnel qui le souhaite peut prendre sa retraite et être aidé(e) à une reconversion professionnelle.

Depuis trente ans, je lis et entends dire que la « durée de vie d’un infirmier » serait de 6 ou de 7 ans. Je ne sais toujours pas d’où vient ce chiffre, à quoi il correspond et ce qu’il veut dire. J’en ai encore discuté avec des collègues il y a quelques mois. Certains m’ont dit connaître ou avoir connu des infirmiers qui avaient changé de profession. En trente ans, la majorité des personnes que j’ai connues infirmières, si elles sont encore en activité- et vivantes- aujourd’hui, le sont toujours….

Le dernier film de Takashi Miike, First Love. Le Dernier Yakuza est au moins une critique du conservatisme de la société japonaise. Le gouvernement Macron-Philippe, et d’autres avant eux, et celles et ceux qui exécutent leurs décisions, sont aussi faits d’un certain conservatisme en ce qui concerne, au moins, la retraite et la profession infirmière. Mais il y a trente ans, un Emmanuel Macron et un Edouard Philippe, même s’ils en avaient peut-être déjà l’ambition, étaient très loin du Pouvoir qu’ils ont aujourd’hui. Il y a au moins trente ans, puis, année après année, car suffisamment rassuré, rassasié et entouré par d’autres priorités, je m’en suis laissé conter dans certains domaines sans entrevoir le reste. Pendant ce temps-là, d’autres, formés, auto-didactes et payés pour ça, inventaient de grands projets pour le monde et la société.

En 2002 ou 2003, comme mes collègues dans mon service d’alors, nous avons vu partir « Georgette » à la retraite, notre cadre-infirmière, avant ses 60 ans : Ce qu’elle avait vu se profiler pour l’avenir de la profession l’avait décidée à prendre sa retraite. Cela restait pour moi abstrait. Georgette a vingt ans de plus que moi. Et je garde de son pot de départ plutôt le souvenir d’une grande et très agréable fête dans un jardin d’un des services de l’hôpital qui m’employait alors.

Cinq ans plus tard, dans un autre service et dans un autre hôpital, j’étais à nouveau présent lors du pot de départ de notre cadre-infirmier. La soixantaine et également en bonne santé, G… dans son discours, avait dit être embarrassé. A la fois, il savait partir au bon moment car que ce qui se dessinait comme conditions de travail à l’hôpital était très sombre. Mais nous, avait-il ajouté, nous restions-là.

Il y a bientôt cinq ans maintenant, dans mon service actuel, notre cadre sup infirmière partait, elle, à la retraite, en affirmant à des collègues : « Protégez-vous ! ». Elle ne parlait ni du Sida, ni du réchauffement climatique, ni du terrorisme islamiste ou de la catastrophe de Fukushima. Elle parlait des projets futurs pour le service et l’hôpital.

Popeyette, une de mes anciennes collègues infirmières, d’un précédent service, aujourd’hui à la retraite, ne me parlait pas non plus de Fukushima ou des attentats terroristes lorsqu’elle m’a affirmé:

« Si tu peux, change de métier ! ».

De son côté, Milotchka, ancienne collègue retraitée, et amie, veuve de l’ami Scapin décédé d’un cancer deux ou trois ans avant sa retraite, a été obligée de continuer de travailler en tant qu’infirmière pour des raisons financières. Elle semble plutôt bien s’ y faire.

Dans mon service, la grève des transports en commun depuis le 5 décembre, a contraint certaines et certains à rester chez eux. Ou à s’adapter. Plusieurs sont venus et viennent à vélo, en trottinette, en voiture, en bus quand il y en a, à pied depuis une gare ou une station de métro stratégique lorsqu’y circule un engin roulant et habilité à transporter des passagers.

Cette semaine, une de nos collègues est arrivée dans le service plusieurs jours de suite à 5h30. Elle commençait à 6h45. Le dernier jour de la semaine, pour venir au travail, elle a fini par prendre un UBER. Coût de la course : 29 euros. « Les prix ont baissé » lui a dit une de nos collègues.

Une autre collègue nous a parlé d’une application, blabla line, qui permet le covoiturage. Le conducteur est rétribué par la région d’île de France.

L’allocution présidentielle d’Emmanuel Macron était visiblement attendue à la fin de l’année ou au début de l’année. Je l’ai appris il y a quelques jours au travail, en discutant avec deux jeunes hospitalisées et scolarisées. L’une d’elle a expliqué qu’Emmanuel Macron s’était dit décidé à faire appliquer cette réforme des retraites. Une autre a dit qu’il s’était exprimé comme celui qui « va faire le bien de tous même si tout le monde l’ignore ».

Je me suis abstenu d’ajouter que j’avais lu ailleurs que le projet sous-jacent du gouvernement Macron/Philippe était d’offrir au secteur privé des assurances le marché juteux des retraites complémentaires. Car même si soigner- et éduquer- est aussi souvent un engagement politique, même si on l’envisage autrement, il y a des limites à ce que l’on peut dire et expliquer à des patients.

Par contre, je peux écrire dans cet article que « l’admiration » souvent portée au personnel infirmier est un sentiment très différent de celui du « respect ».

Dans notre pays et dans notre culture, en France, quoiqu’on en dise, on respecte en priorité celles et ceux qui gagnent beaucoup d’argent : les deux premières banques mondiales qui sont chinoises, HSBC, Pinault, Bezos, Gates…

Le métier d’infirmier ne fait pas partie des métiers qui permettent de gagner beaucoup d’argent. Même si le salaire d’une infirmière ou d’un infirmier est supérieur au salaire d’autres métiers et professions. Et, je crois que, généralement, lorsque l’on décide de faire ce métier, c’est rarement pour gagner beaucoup d’argent. Cela se passe bien ou plutôt bien tant que l’on reste célibataire et sans enfant ou que l’on peut se contenter de projets qui nécessitent un engagement financier moyen ou modéré. Par contre, dès que l’on devient mère ou père, dès que l’on aspire à acheter un appartement ou une maison, ou à se loger dans certains endroits, on s’aperçoit très vite que malgré toute l’admiration qui nous est prodiguée ici ou là, cela ne suffit pas à la fin du mois.

Offrez comme salaire à un Bill Gates, un Jeff Bezos, un Emmanuel Macron, un Edouard Philippe ou aux cadres dirigeants des premières banques mondiales le salaire d’une infirmière ou d’une infirmier et multipliez-le par deux ou trois. Malgré toute leur admiration pour le métier d’infirmier, il est plausible qu’ils ne voudront et ne pourront pas l’exercer :

On devient riche et puissant lorsque l’on réussit à faire faire par d’autres un métier ou un travail que l’on serait incapable de réaliser soi-même, que l’on refuserait de faire ou que l’on n’a plus envie de faire.

Franck Unimon, ce samedi 4 janvier 2020.