Plusieurs mois sont passés depuis la fin ( en avril de cette année) de la série Game of Thrones. Je l’ai regardée il y a deux ou trois jours. C’était volontaire : je préfère voir les séries lorsque je dispose de l’intégralité des épisodes. Au calme.

Bien-sûr, pendant quelques jours et quelques semaines, lorsque la dernière saison (la saison 8) « passait », il avait fallu parfois être sourd pour éviter d’entendre le dénouement de la série. Mais, là, tout était calme lorsque j’ai regardé cette dernière série. Pas de Marcheur blanc à l’horizon. J’étais curieux et néanmoins un peu « inquiet » :

J’avais entendu parler de certains avis de spectateurs déçus par la fin. Comme de cette pétition « d’un millier de personnes » dans le but d’obtenir que la fin soit réécrite. Ces personnes se sont peut-être, depuis, transformées en Marcheurs Blancs, et mises en tête de partir à la recherche des scénaristes de la série. A moins qu’ils soient en train de mijoter un nouveau scénario pour un futur projet cinématographique. Car j’avais aussi entendu dire que la résolution de la bataille avec les Marcheurs blancs était grossière. Il faut que je fasse attention à ces admirateurs. Certains d’entre eux font peut-être partie de mes collègues. On ne sait jamais ce qu’ils peuvent devenir sous l’influence d’une série.

Je m’attendais aussi à des épisodes bâclés ou à des épisodes inégaux entre eux.

Les deux premiers épisodes de la saison 8 (qui en compte 6) m’ont un peu frustré pour le manque d’action. Même si j’ai compris la nécessité de bien resituer le contexte des personnages et de leurs relations entre eux. Ensuite, dès le troisième épisode, la série s’envole et tient son niveau. Pour moi, il n y a pas d’épisode bâclé ou inégal. Et j’accepte totalement la fin de la série telle qu’elle est. J’attribue la désillusion de certains au fait qu’avec la fin de la série le spectacle est terminé qu’il y a l’obligation de retourner à sa vie ordinaire, après avoir assisté à la défaite des héros ou des favoris. C’est la période gueule de bois, eau plate, légumes bouillis et sans sel et éventuellement médicament qui débranche la perceuse qui nous fait mal dans notre tête.

Dans Game of Thrones, bien des personnages charismatiques, sympathiques ou antipathiques, meurent. Les traitres. Mais en contrepartie, tous, pratiquement, perdent quelque chose dans ce monde sans sécurité sociale et sans carte vitale. Et aussi sans ces dédales administratifs voraces qui nous font du mal.

On ne voit pas beaucoup d’argent dans Game of Thrones même si on en parle et qu’il a son importance. Cependant, on paie principalement au prix fort avec sa chair, ses frayeurs et son sang le droit à sa présence sur terre. Soit un membre, soit un ou plusieurs membres de sa famille de ses proches. Soit avec sa propre vie. Et on paie comptant. Aucune possibilité d’échelonner en plusieurs versements sans frais.

Jon Snow, par prudence, sagesse, transparence ou par manque d’ambition a peut-être cru qu’il pourrait un peu échapper à toutes ces embrouilles. Il a bien perdu des proches plus tôt dans la série mais il fait partie des personnages équilibristes qui savent se sortir du néant. C’est même un des seuls à resurgir de la mort avec un autre personnage qui va donner sa vie pour Arya.

Cela a peut-être fini par le convaincre – et nous convaincre- qu’il aurait toujours le soulier adéquat, le coup de tatane approprié et le dernier mot face à une mauvaise vanne. La fin nous apprend le contraire. Sur la fin, on peut voir le charismatique Jon Snow, dépassé et sans voix, qui se fait marcher sur les pieds, et qui essaie de se convaincre que tout va encore à peu près bien. Et que tout peut encore se raccommoder entre sa dulcinée et celles et ceux qu’elle promet de calciner s’ils refusent de s’agenouiller devant elle. Il essaie de parler fort mais il boit la tasse. Puis il transperce la tasse.

Jon Snow, le « bâtard » et le ressuscité, reste en dehors des dernières décisions. Les plus déterminantes. Malgré sa bravoure, sa droiture ou son mérite et son endurance, sa vie, lorsqu’il y retourne du fait de la volonté de la sorcière rouge, est peut-être, finalement, un rêve dont il n’a pas été informé. Ce qui pourrait expliquer son impuissance finale devant son Amour Daenerys et le fait qu’il soit supplanté par la lucidité politique et empoisonnée de Sancha. La délicate Sancha Stark que l’on a connue si écervelée et que l’on voit aussi si paniquée lorsqu’il s’agit de se battre avec une épée.

Ou, alors, plus prude que la série a pu le laisser supposer, Jon Snow paie peut-être pour l’amour interdit- et caché- de sa mère. Et son Amour d’abord aveugle pour Daenerys lui est ensuite retiré. C’est une épreuve, parmi toutes celles qu’il a rencontrées, qu’il lui est impossible de surmonter. Comme il lui est impossible de retourner dans le passé. A l’approche du trône et pour défaire Cersei, Daenerys et lui se montrent, dans leur nudité la plus absolue, avec leurs limites et leurs limbes respectifs. Ce faisant, ils se défont l’un de l’autre. Le rêve construit entre eux avait l’apparence de la solidité mais il était fragile car il reposait aussi sur l’ignorance et un mensonge. Face à la vérité, Daenerys et Jon Snow adoptent une attitude différente.

Cersei la terrible, surpuissant antagoniste, mais aussi plus âgée et plus expérimentée, les oblige aussi véritablement, pour la première fois, à s’opposer l’un à l’autre, les deux jeunes amoureux. Si tout couple a ses crises de nerfs, celles du couple formé par Daenerys et Jon Snow a des caractéristiques hors normes dont les répercussions sont énormes pour le Monde de Game of Thrones. Ce sont deux personnages aussi forts que des bombes nucléaires. Et leurs conflits, en cas de désaccord quant au mode d’éducation, seraient sans doute pire s’ils avaient des enfants.

Avec son entourage, Cersei a moins ce problème : elle « gère », ne partage pas le Pouvoir et sait faire le vide autour d’elle. Comme elle avait su le démontrer au pourtant très rusé Littlefinger :

« Power is Power ».

Son Amour et frère, Jaime Lannister, ne lui conteste pas le Pouvoir politique ni le Pouvoir parental. En outre, Jaime Lannister a les moyens de se satisfaire de son statut de « plus bête » des Lannister. Cela le dispense d’être le Roi. Jaime Lannister n’a qu’à suivre ou s’enfuir. Et, éventuellement, revenir. Il est peut-être le seul à qui Cersei peut tout pardonner.

Cersei a ceci d’extraordinaire qu’on la déteste mais qu’elle est néanmoins indispensable à la série mais aussi à la survie de l’Amour au moins entre Daenerys et Jon Snow.

Du moins tant que Cersei représente une réelle menace.

En détruisant une bonne partie de Port-Réal, Daenerys libère sans doute les peurs et la haine qu’elle avait accumulée pendant des années. Mais elle matérialise peut-être aussi l’effondrement de son histoire d’Amour avec Jon Snow qui lui échappe, à elle, la femme aux dragons qui a dû faire avec la mort récente de deux de ses plus proches alliés et conseillers ( Ser Jorah et Missandei).

Même en perdant, Cersei est l’inconscient qui gagne la bataille : elle s’écroule sous les décombres (l’attaque de Port-Réal par Daenerys sur son Dragon fait bien penser à la bombe atomique sur Hiroshima) mais dans les bras de son Amour retrouvé qui, malgré ses blessures, a traversé tous les obstacles et renoncé à une vie honorable pour elle.

Tandis que Jon Snow, lui, doit non seulement se couper de Daenerys, tant au niveau amoureux qu’au niveau ombilical, mais il doit en plus accepter que sa dépouille lui soit enlevée par le dernier des dragons, « enfant » de Daenerys qu’ils n’ont pas eus ensemble. A sa place, on a de quoi avoir le sentiment d’avoir passé une très mauvaise journée au bureau.

Pour ces raisons, voir Jon Snow tel qu’il est à la fin de la série me paraît vraisemblable. Où qu’il aille après la mort de Daenerys, son souvenir l’occupera. Et s’il y a bien un endroit où il peut, peut-être, trouver un peu d’apaisement, c’est dans la garde de nuit. Là où il aurait dû rester et mourir mais où on l’a obligé à revenir parmi les vivants. Toute personne humaine normalement constituée, à sa place, deviendrait folle, dépressive, alcoolique, les trois en même temps ou se ferait moine. Jon Snow, lui, reste planté sur son cheval et bien obéissant. Même s’il se demande si ce qui lui arrive est « juste », il l’accepte, cul sec. Ygritte, Son ancien amour de sauvageonne, morte plus tôt dans la série là où il est condamné à finir sa vie, lui susurre peut-être « Tu ne sais rien du tout, Jon Snow ! ».

Je repense dans le désordre à mes personnages « préférés » de cette série :

Petyr « Littlefinger » Baelish, Khal Drogo, Joffrey Baratheon, Cersei Lannister, Mélisandre, Sandor Clegane, Tyrion Lannister, Brienne de Torth, Viserys Targaryen, Arya Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen ( sur la fin, elle m’agaçait de plus en plus), Jorah Mormont, Ygritte, Theon Greyjoy, Robb Stark, Ned Stark, Stannis Baratheon, Jaime Lannister, Ramsey Bolton (mais cela a été long avant qu’il « paie » pour ses crimes) , Ygritte, Jaqen H’ghar, Shae, Le Grand Moineau ( même s’il m’a beaucoup exaspéré), Euron Greyjoy ( un personnage peu supportable qui aurait peut-être dû apparaître plus tôt dans la série), Margeary Tyrell, Daario Naharis, Missandei, Sansa Stark ( qui a pu m’exaspérer de manière presque paranormale mais pas dans la dernière saison), Gregor Clegane, Jon Snow, et, bien-sûr…les sauvageons et les Marcheurs Blancs.

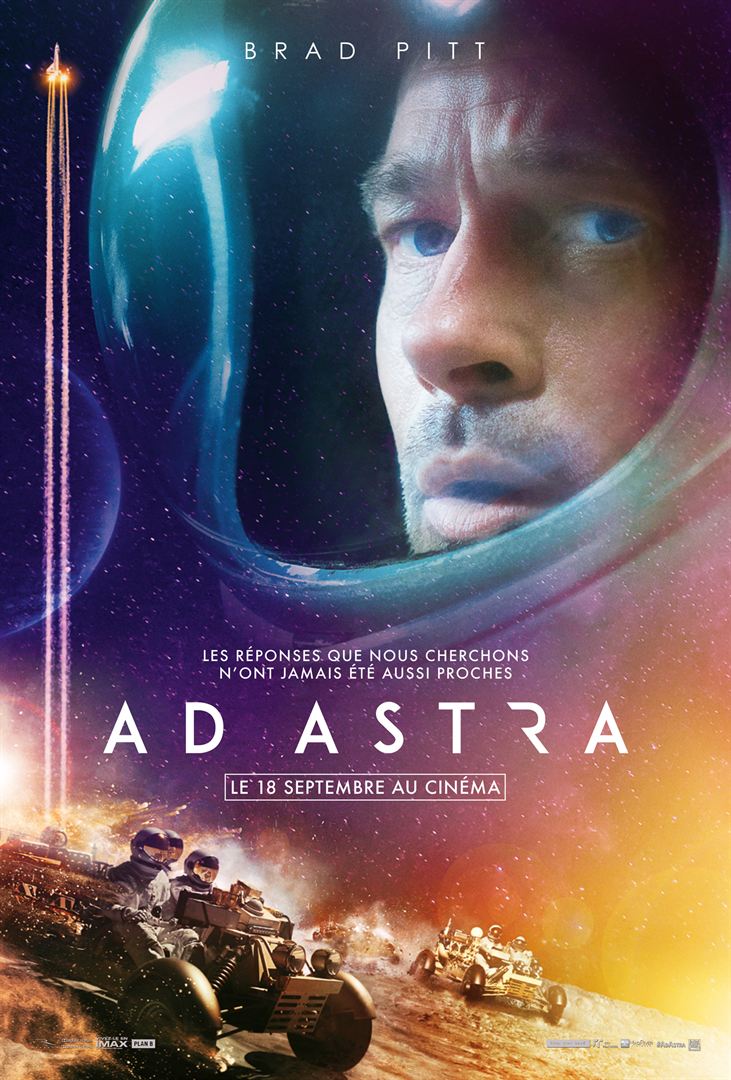

Game of Thrones a offert un taux de « reconversion » plutôt élevé dans d’autres projets cinématographiques à plusieurs de ses actrices et acteurs. Ce sera instructif de voir comment les uns et les autres vont « survivre » à Game of Thrones et dans quels univers. Bronn a été vu dans le John Wick 3. Jon Snow a depuis tourné dans le dernier film de Xavier Dolan (Ma vie avec John F. Donovan). Sansa Stark a incarné Phénix dans le dernier X-Men. Danaerys est dans une comédie dramatique de Noël mais a aussi pu être vue dans un Star Wars et un Terminator. Tyrion Lannister a joué au moins dans un X-Men et dans un Avengers.

On peut aussi s’attendre à ce que des enfants soient appelés Daenerys, Arya, Sansa, Jon, Cersei, Khal, Missandei, Tyrion ou par d’autres prénoms portés par certains des personnages de la série.

Furie médiévale capable d’humour en même temps que guerres des étoiles, histoire de morts vivants, de voyance, de vengeances familiales, d’excès, d’incestes, d’obsession d’ascension sociale et de super-héros (Brandon Stark, dans son fauteuil roulant, fait bien penser au Professeur Xavier des X-Men) Game of Thrones est une épopée fantastique qui nous a pris car, comme le dit Tyrion Lannister, ce qui relie les êtres humains entre eux, c’est l’Histoire.

Franck Unimon, ce lundi 30 décembre 2019.