La peur a changé de camp, un livre de Frédéric Ploquin paru en 2018.

« Ceux qui disent qu’ils n’ont pas peur sont des menteurs » a affirmé l’ancien boxeur français, Fabrice Bénichou, ancien champion du monde. Ces propos sont dans le documentaire Noble Art réalisé en 2004 par Pascal Deux.

La vie de Fabrice Bénichou a aussi été faite de faillites personnelles et économiques tranchées par des dépressions, des tentatives de suicides, des hospitalisations, des addictions et par une interpellation par les forces de police.

Le film coréen Le Gangster, le flic et l’assassin du réalisateur Kim Jee-Woon, en salles depuis ce 14 aout, nous montre trois mâles dominants, un Mafieux, un flic intrépide et un tueur en série dont la sécrétion toute personnelle de testostérone et d’adrénaline transforme diabète, coma, blessures à l’arme blanche, fractures, hémorragies, fatigue, stress, empathie et peur en eau minérale facile à avaler et à éliminer ensuite par les voies naturelles.

Dans Le Canard Enchaîné de ce mercredi 21 aout 2019, en première page, on peut lire l’article Des chirurgiens dissèquent le LBD, qui relate la gravité des blessures causées par l’usage des balles de défense (LBD) par les policiers :

« Fractures graves » ; « Les mêmes blessures que l’on retrouve chez des individus qui se font frapper à coups de batte de base-ball » ; « L’impact est si fort qu’il est comparable au coup de poing d’un boxeur professionnel ».

Des manifestants participant au mouvement des gilets jaunes ont été blessés par ces balles de défense.

L’auteur de l’article, S. Chalandon, grand reporter, écrivain, a entre-autres réalisé des reportages dans des zones de « conflit » en Irlande du Nord ainsi qu’au Liban. Il est cité dans le livre Sans Blessures apparentes ( Sans Blessures Apparentes ) ainsi que dans le documentaire du même nom du grand reporter Jean-Paul Mari où celui-ci parle du stress post-traumatique longtemps caché parmi les grands reporters. Parce-que parler de sa douleur morale et de ses cauchemars en revenant d’un reportage où l’on avait été le témoin de scènes de guerre, ça faisait « chochotte » :

On passait pour une faible ou un faible.

Dans son livre hautement détaillé La peur a changé de camp, Frédéric Ploquin, également grand reporter, parle de la peur qui, désormais, et de plus en plus, menotte les femmes et les hommes policiers à leur fonction. En particulier dans les zones fortement urbanisées.

En lisant La peur a changé de camp, j’ai très vite perçu le très grand professionnalisme de Frédéric Ploquin. Professionnalisme que j’avais déja un peu découvert à la faveur d’articles lus à propos de certains de ses documentaires sur le grand banditisme. Le but de mon article est d’essayer- en assez peu de pages- de me montrer à peu près aussi nuancé et complet qu’a pu l’être son ouvrage. Tout en le rendant un peu personnel. Ce qui m’a amené à parler de l’ancien champion de boxe Fabrice Bénichou, du film coréen Le Gangster, le flic et l’assassin, de l’article de Le Canard Enchaîné sur lequel je suis tombé et, où, cette fois-ci, S. Chalandon parle du sujet préoccupant de l’usage des balles de défense.

L’article de S.Ch, cette fois-ci, confirme ce que nous savons et ce que Frédéric Ploquin aborde également dans son livre :

La police a mauvaise presse. Et les médias dénoncent régulièrement des exemples de bavures policières ou des manquements de la police aux droits élémentaires des citoyens : le respect, l’attention à autrui….

S. Chalandon est aussi un très grand professionnel. J’aime la plupart de ses articles dans Le Canard Enchainé. Mon but n’est donc ni de nier la gravité du contenu de son article et encore moins d’organiser dans ma tête ou ailleurs un combat de boxe foireux entre son article de quelques lignes et les plus de trois cents pages représentatives de plusieurs mois d’enquête de l’ouvrage de Frédéric Ploquin.

L’article de S. Chalandon résume où nous en sommes de plus en plus en France, en tant que citoyens , avec la police, chaque fois que nous manifestons ou exprimons notre mécontentement envers un gouvernement ou une hiérarchie dans la rue et en nombre.

Le livre de Ploquin plonge , lui, directement dans la société française et dans son évolution ainsi que dans celle du monde politique depuis environ ces trente dernières années.

Si l’on détourne la phrase de l’ancien boxeur Fabrice Bénichou, on peut affirmer que la peur n’a pas de camp. Tout le monde a peur à un moment ou à un autre dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et les personnes qui vont affirmer le contraire mentent ou se mentent à elles-mêmes. Même si cela dure quelques secondes. Dire que l’on n’a jamais peur, c’est comme dire que l’on est immortel. Tout le monde va mourir un jour. Ce qui nous différencie les uns des autres, c’est ce moment où la peur va nous saisir. Et notre façon de réagir à son influence voire à son « charisme ». Nous pouvons être paralysés et subir. Ou, au contraire, être « catapultés » par notre adrénaline, nos réflexes, notre instinct de survie ou notre sens du devoir. Osciller entre le statut de victime, de survivant, de héros…ou d’agresseur.

La police est enfermée dans l’image et le tiroir de l’agresseur. Ploquin fait remonter des faits qui accréditent cette vision de la police.

Et ça commence déja entre policiers. Si aujourd’hui, environ un quart des effectifs policiers est de sexe féminin, la misogynie et la suspicion, au sein de la police, quant aux compétences réelles, sur le terrain, des femmes policiers sont encore actives. Mais dans un métier où la force physique et frontale revient comme un élément indispensable, cela peut aussi , dans certaines situations, se comprendre.

D’autres fois, la femme flic peut être perçue par ses collègues masculins comme un expédient sexuel. Il lui faut donc aussi savoir se faire respecter de ses collègues « Ne perds pas ton temps ! » comme en témoigne une des femmes flics.

Etre Arabe et musulman peut être un atout quand on est flic et que l’on veut se faire passer pour un consommateur et infiltrer un trafic de drogue car les clichés persistent aussi du côté des délinquants :

Car Etre Arabe et flic, « ça ne matche pas » ( ça ne colle pas). Encore faut-il que les collègues flics (blancs) avec lesquels on travaille pour la même maison ( la police) et pour les mêmes raisons ( la Loi, la Justice) sachent s’y retrouver entre les délinquants noirs et arabes, une minorité. Et tous les autres noirs et arabes, citoyens honnêtes et paisibles, la majorité.

« Encore des Arabes ! » a conclu un des policiers blancs en s’adressant à une de ses collègues policières, d’origine arabe, après les attentats de Mohammed Merah. Comme si celui-ci était son frère ou son cousin.

« Qu’est-ce qu’il y’a comme Bougnoules ! » dit un autre policier dans la voiture de fonction alors que lui et ses collègues flics circulent, à l’affût. Sauf que l’équipe dans le véhicule est constituée de deux flics blancs, d’un flic antillais et d’un flic arabe. Lequel flic antillais, quelques minutes plus tôt, a aussi eu droit à une nouvelle ration de pop-corn raciste le concernant en observant la faune alentour. Ces réactions racistes de certains flics, devenues instinctives, sont tellement caricaturales qu’en les lisant j’ai eu envie de rire. Comme j’avais pu d’abord rire devant le film Dupont Lajoie (1974) d’Yves Boisset en découvrant ce que pouvait être une parole raciste décomplexée (« Ce sont des Arabes, ils nous envahissent ! »). Le meurtre qui arrive rend ensuite le film beaucoup moins drôle. Et, si j’étais flic, j’aurais sûrement peu rigolé si, jour après jour, patrouille après patrouille, j’avais entendu tel collègue policier ( peu importe sa couleur de peau, son sexe, ses croyances religieuses ou ses origines sociales et culturelles ou son grade ) vider sa bile en matière d’anthropologie raciste sur les Noirs, les Antillais et les Africains et m’infliger quasi-quotidiennement ce qu’il faut bien voir comme du harcèlement.

Ce même « harcèlement » sans doute mais sous une autre forme dont, sur la voie publique, ensuite, certaines personnes -délinquantes ou innocentes- s’estiment victimes.

Et je n’ai pas du tout rigolé en voyant le film Un Français (2014) réalisé par Diastème.

Quarante ans séparent ces deux très bons films. Et chacun parle du racisme en France d’une façon différente. Dans le film de Boisset, on est plutôt dans le racisme beauf de l’après guerre d’Indochine et d’Algérie. Dans le souvenir transi et palpitant de la « Grandeur » (splendeur ?) coloniale de la France. Dans le film de Diasteme, le racisme, sûrement pour partie l’héritier du précédent, s’est structuré sous la forme d’une milice qui peut être autonome et vaporiser la peur et le ressentiment dans les quartiers immigrés apparus depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Dans le film de Diasteme, le racisme se politise, devient agile, et peut agir en toute légalité donc en toute impunité. Ploquin ne va pas jusqu’à aborder ces sujets de cette manière tant son enquête est vaste et a nécessité- déjà- beaucoup de rencontres et de travail sur le terrain. Aussi, ce matin, en relisant mon article, c’est moi qui complète avec cette petite touche cinématographique. Un film comme Les Misérables de Ladjy Ly , primé à Cannes cette année et bientôt en salles, apportera sans aucun doute, après et avant d’autres films, un autre regard complémentaire et documenté sur un certain type de rapports entre la police et certains quartiers de banlieue. Et à travers eux, sur certains aspects de la société française d’aujourd’hui. Ou l’inverse.

Concernant l’électorat d’extrême droite dans la police, dans La Peur a changé de camp, il y’a plusieurs versions. Des flics sont pro-extrême droite. Ce qu’ils voient et vivent de manière répétée dans certains quartiers où les rapports de force sont devenus la norme les acculturent à leurs idées racistes de départ ou d’arrivée. Et pour eux, le « vivre ensemble » est une supercherie compte-tenu de leurs expériences dans les quartiers sensibles où ils interviennent. D’autant qu’en dehors des heures de travail, on reste plutôt entre flics. Ou en famille plutôt tranquillement chez soi. A essayer de se remettre de la violence du métier. Car malgré la carapace que l’on se crée, peu à peu, certaines expériences traumatiques et impossibles à raconter à son supérieur, au « quidam » voire à sa famille ou à son conjoint ou à sa conjointe, s’incrustent dans les pensées et les rêves ( des cauchemars). Voir ou revoir Mel Gibson ou Sylvester Stallone en traumatisés de guerre dans les films L’Arme Fatale ou Rambo ou des films ou des séries policières récentes telles True Détective, ça peut encore être très télégénique et donner du plaisir au spectateur. A vivre, d’un point de vue fantasmatique et physique, c’est une toute autre expérience. Et elle peut être très désagréable jusqu’à l’insupportable.

Selon La Peur a changé de camp, d’autres policiers ont voté pour l’Extrême-Droite par dépit et colère.

Ps : j’ai été étonné d’apprendre que de plus en plus d’infirmières et d’infirmiers votaient pour l’Extrême droite. Si j’accepte l’idée que l’on peut, malheureusement, être infirmière ou infirmier et être raciste ( l’Allemagne nazie nous a bien tristement « enseigné » que l’on pouvait être médecin et nazi ), je crois aussi à la possibilité d’un vote de colère, de déception et de mécontentement qui peut s’exprimer en votant pour l’Extrême Droite.

Et, l’Extrême droite serait le seul parti politique qui soutient officiellement la police et saurait véritablement en quoi consiste, aujourd’hui, le travail d’un flic en France. Les discours de Marine Le Pen concernant la police seraient écrits par un flic au vu de la bonne connaissance du sujet et des problèmes bien des fois rencontrés sur le terrain par les femmes et les hommes policiers.

Il est néanmoins un certain nombre de flics antifascistes. Mais qui obéissent aux ordres. Pourtant dans la police, il y’a pire qu’être Arabe, Noir, femme et musulman :

Etre flic et homo. Ça a du mal à passer. Donc, si la police, dans la diversité de ses rangs, se fait aussi le reflet de la société française, l’intégration et les promotions s’obtiennent beaucoup plus difficilement pour certaines et certains. Et il faut aussi se taire sur son homosexualité et savoir la cacher quand on est flic.

Parmi les autres causes de désagréments internes à la profession policière, Il y’a aussi… les vols entre collègues dans le vestiaire des flics. Argent, VTT, parfum….

Il est aussi quelques flics ripoux : on informe ses copains cambrioleurs que certaines maisons seront vides de leurs propriétaires durant les vacances. On vole les codes d’accès à certains fichiers sensibles concernant un trafic de drogue.

Il y’a des flics rugueux. Et à une époque, il pouvait être courant de donner une baffe « thérapeutique » à quelqu’un qui se rebiffait et parlait mal alors qu’on l’interpelait. Ou parce qu’il s’était abstenu de signaler qu’il portait sur lui une lame ou des stupéfiants lors d’un contrôle.

Il y’a des bavures policières.

Au total, « Sur les vingt trois mille policiers que comptent Paris et la petite couronne, une centaine passe ainsi chaque année au conseil de discipline, dont un tiers pour des faits de corruption ou de consommation de stupéfiants (pour détecter la « mauvaise graine », l’administration a développé ces dernières années des tests inopinés dans les écoles) les autres pour conduite en état d’ivresse ou violences conjugales. Les vrais bandits restent heureusement assez rares dans la police mais ces cas isolés font d’autant plus mal que les médias , fans de ripoux, ces personnages souvent rocambolesques qui fascinent tant ils osent tout, leur font une publicité inversement proportionnelle à celle qui entoure les petits vols au quotidien ».

Il est aussi des fois où des policiers interviennent suite à un appel et tombent dans un guet-apens préparé. Il est d’autres fois où ils se retrouvent en infériorité numérique en terrain hostile alors qu’ils font leur travail : Poursuivre jusqu’à chez lui un délinquant qui a arraché une tablette numérique à son propriétaire après l’avoir tabassé. Et se retrouver, à trois ou quatre flics dans l’appartement de l’auteur de l’agression. Alors que de l’autre côté de la porte, un « gros noir » se présente et dit :

« Ouvre-moi la porte, j’habite ici ! » Derrière cet habitant qui veut « simplement » s’en retourner dans son logis, dans l’immeuble, « trente lutins, torse nu » attendent.

Au sein de la police, s’il y’a un problème, il vaut mieux fermer sa gueule afin d’être bien vu. Et, si possible, régler ça proprement et discrètement. Ou digérer le tout. Le fait de devoir justifier pratiquement chaque action. Le temps allongé pour s’acquitter de la paperasse. Les contrariétés variées, personnelles et professionnelles, ainsi que les contradictions :

Si la gendarmerie, la rivale, a un type de commandement unifié, la police, elle, compte plusieurs directions et plusieurs services et presque autant de motifs de défiance et de concurrence.

Pourtant, il faut bien qu’à un moment ou à un autre, les flics parlent et se parlent entre eux. Ils ont très peu la possibilité de s’épancher devant des psychologues ou des oreilles discrètes, disponibles et bienveillantes :

« Notre quotidien, ce n’est pas de s’amuser à frapper les gens, c’est de ramasser la cervelle d’un jeune percuté par une voiture et d’embarquer du pochtron » rappelle utilement une gardienne de la paix. Qui peut mieux comprendre ce que tu vis qu’un autre flic ? ».

« Alors que les militaires disposent de 15 800 personnels de santé pour 140 000 personnes, les 150 000 policiers n’ont à leur disposition que 284 médecins et infirmiers ».

Les commissaires à « l’ancienne » qui allaient boire un coup avec leur équipe et prenaient le temps de s’enquérir de la vie personnelle de leurs troupes sont de plus en plus rares. L’obsession du chiffre et de la promotion qui y est associée les a soit poussés vers la retraite, envoyés sur une autre planète où l’administration/l’administratif et le monde politique sont oppressants.

Si les flics sont souvent des femmes et des hommes qui s’engagent par idéal de Justice, ils sont régulièrement déçus par le manque de considération de leur hiérarchie. Les flics qui sont intervenus lors des attentats terroristes « du » Bataclan ont reçu une médaille « deux ans et deux mois plus tard ». Des promotions sont accordées à la tête du client. La direction s’adresse aux flics principalement pour les recadrer et les engueuler. Très rarement pour les féliciter. La Justice rendue par les juges est perçue comme laxiste et méprisante à leur encontre. Une certaine solidarité et un sens du devoir demeurent entre flics mais l’esprit du collectif serait moins fort qu’ « avant ».

Les hommes politiques se servent de la police comme d’une bonne à tout faire. Comme tout faire pour donner une bonne image de leurs décisions ministérielles et gouvernementales. Nicolas Sarkozy, Maitre Karcher, les a par exemple karchérisés et les a entubés :

Il a pris leur vote électoral pour devenir Président de la République. Il a réduit leurs effectifs. Désormais, il faudrait faire aussi bien voire mieux mais avec moins de personnel. Sarkozy a accentué le règne du chiffre et du rendement- qui lui préexistait- au sein de la police en réservant une prime aux « meilleurs» flics :

Celles et ceux qui ramèneront le plus de « baballes » de chiffres.

Un des Maitres à penser de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, lui, s’est servi dans les caisses de la police.

François Hollande, une fois élu Président de la République, les a désavoués en prenant par exemple médiatiquement position pour le jeune « Théo » sans prendre le temps de tout comprendre et de tout savoir du déroulement de l’interpellation. Il aurait suffi de regarder et d’interpréter certaines images vidéos de l’intervention au préalable.

Après les attentats terroristes, il a fallu combler un manque de personnel de toute urgence. Le président de la République, précédent, Nicolas Sarkozy, ayant décidé de diminuer les effectifs policiers. La formation d’un policier, ordinairement d’un an, est alors passée ( exceptionnellement ?) à six mois. Si au cours de sa formation, un flic s’entraîne au tir en moyenne une fois par semaine, dès lors qu’il est diplômé et en activité, ce chiffre tombe à environ trois entraînements de tir par an en raison de son emploi du temps chargé. Il est difficile dans ces conditions- selon un moniteur de tir de la police- d’être serein et maitre de soi lorsque l’on est flic, que l’on porte une arme et que l’on doit s’en servir alors que l’on est devenu la cible de jeunes délinquants (cocktail molotov, aquarium avec poisson, réfrigérateur, pavés….) et des terroristes capables de venir vous agresser jusqu’à votre domicile.

Ce qui, « avant » ne se produisait pas.

« Avant », c’était aussi lorsque les anciens prenaient le temps de former les nouveaux flics, qui, au sortir de l’école, ne savent pas grand chose du métier. En pratique. Comme dans bien d’autres métiers. Cette passation entre anciens et nouveaux flics se fait de moins en moins.

Même le casting d’origine des flics a changé : « Avant », une bonne majorité des flics de la région parisienne était d’origine ouvrière. Aujourd’hui, il y’a de plus en plus de jeunes provinciaux d’un milieu social assez confortable dont certains sont accompagnés à leur entrée à l’école de police par leurs parents.

Les jeunes flics de « maintenant » supporteraient moins bien les contraintes du métier (horaires, conditions de travail) que leurs prédécesseurs. Ils sont aussi plus à l’aise avec les réseaux sociaux et ont sûrement contribué à cette manifestation de flics- qui ont dû dissimuler leur visage pour éviter d’être reconnus par leur hiérarchie ainsi que par de potentiels agresseurs- autour de l’Arc de Triomphe à l’automne 2016 pour exprimer le mécontentement de la profession malgré leur devoir de réserve.

En face, aussi, ça a changé : les délinquants vont délibérément au contact des flics. Ils sont plus durs et plus agressifs que leurs anciens.

Les hommes politiques, eux aussi, ont changé. Le dernier Ministre de l’Intérieur qui a eu une bonne cote auprès de la police s’appelle Pierre Joxe et il était socialiste. Apparemment, Charles Pasqua ensuite avait été assez bien vécu. Et, récemment, Bernard Cazeneuve était , contrairement aux apparences, plutôt bon avec la police. Autrement, les hommes politiques s’y connaissent principalement en médias et en plan de carrière. Ils sont aussi en poste pour une durée courte. Par contre, ils ne connaissent rien au travail sur le terrain. Ils n’y connaissent rien au travail qui se fait dans la police au même titre qu’ils n’y connaissent rien en ce qui concerne le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire. Par contre, ils savent parler, se faire filmer avec le beau costume, la belle lumière. Et, ils savent écouter les directeurs généraux et les conseillers qui leur assurent que tout va bien sur le terrain. Pour le prouver, ils ont des chiffres. On leur fournit des chiffres. Sachant que, désormais, on privilégie le nombre d’intervention pour faire du chiffre.

Plus on fait d’interventions, plus on fait du chiffre et plus on « démontre » que l’on est efficace. Et plus on augmente ses chances d’être bien vu de sa hiérarchie, donc d’être promu. Mais aussi de toucher une prime :

195 euros par trimestre lorsque l’on est « en bas de l’échelle ». « Entre 15 000 et 20 000 euros par an pour un patron d’arrondissement parisien ».

Dans le livre de Ploquin, j’ai aussi lu que certains commissaires avaient demandé – et obtenu- d’être payés davantage en étant moins nombreux. ça me fait penser à ces collègues infirmières et infirmiers qui acceptent d’être mieux payés en clinique en étant moins nombreux et en faisant des journées de travail plus longues. Et aussi plus nombreuses. Dans une clinique, on pourrait travailler un certain nombre de jours d’affilée sans prendre de jour de congé. Dans un hôpital public, la législation du travail nous impose, pour notre santé, de prendre un jour de congé à partir d’un certain nombre de jours et de nuits travaillées. A ce jour, et pour l’instant, j’estime que le travail qui se pratique dans une clinique psychiatrique (où l’on est très bon pour faire du chiffre et de l’abattage) est par exemple de moins bonne qualité relationnelle avec le patient qu’à l’hôpital public. Lequel hôpital public est de plus en plus sommé de s’aligner sur le modèle de l’entreprise et de la clinique privée.

Dans la police, on fait plus de chiffre en interpellant des personnes en situation irrégulière pour leurs papiers ou en interceptant un fumeur de joint qu’en dirigeant une enquête qui prend deux à trois mois avant d’obtenir un éventuel résultat. J’imagine que le flic qui m’a intercepté après mon passage de la porte de validation qui m’avait tant contrarié (voir mon article C’est Comportemental !) était soit puni par sa hiérarchie ou faisait du chiffre.

Le chiffre devance la compétence. C’est vrai pour les résultats à la fin des formations dans la police : si l’on a une très bonne note, on peut choisir l’affection que l’on souhaite. Et fuir les commissariats qui craignent sur des secteurs où les délinquants multirécidivistes se sentent chez eux car peu sanctionnés par la Justice quels que soient leurs états de fait : vols, menaces, agressions physiques sur agent, injures, dégradations….

Pour les politiciens, tout va bien puisque c’est « qu’on » leur dit et c’est aussi ce qu’ils brûlent d’entendre. Pour les politiciens, les syndicats policiers exagèrent les faits. Et les flics sont des trouillards. Ou des canidés qu’il faut bien tenir en laisse afin d’éviter de nouvelles émeutes dans les quartiers, ce qui serait mauvais pour l’image de la police et désastreux pour n’importe quel candidat à l’approche des élections.

A mesure de cet article, d’agresseur, le flic est devenu victime. Entre les deux, il est aussi héros mais cela est peu exposé dans les médias. Par choix de certains médias. Par intermittence aussi : Ploquin rappelle qu’après les attentats terroristes, pendant un temps, les flics et les CRS étaient vus comme des héros par les Français. Puis, cette « histoire d’amour » pour les forces de l’ordre s’est à nouveau ternie.

Il est une autre raison pour laquelle les faits héroïques policiers disparaissent de la circulation : la jalousie entre collègues. La jalousie entre services d’intervention. Tel collègue qui brille dans les médias est susceptible de susciter la jalousie d’un ou plusieurs collègues gradés. Ou d’une autre institution qui a mal digéré une affaire passée et qui peut profiter d’une «opportunité » pour salir la réputation d’un professionnel jusque là approuvé officiellement.

En conclusion, les agents de police souffrent souvent de manque de respect et d’attention de la part de leur hiérarchie (du commissaire au Ministre), de leurs collègues et des citoyens. De leur côté, bien des citoyens, gratuitement ou à raison, leur reprochent les mêmes exactions.

« Aux yeux de l’administration, le flic doit être bon à tout faire ou alors il n’est bon à rien ».

Je crois que beaucoup de citoyens, s’ils remplacent le mot « flic » par la fonction professionnelle qu’ils occupent peuvent aussi se retrouver dans cette phrase. Sauf que le flic, lui, est entre deux. Autant je plains évidemment les victimes de bavures policières, autant j’ai aussi l’impression qu’il est bien des fois où la femme et l’homme flic, même bien disposé à l’égard de l’humanité et du citoyen, est à la place du con dès lors qu’au dessus de lui un supérieur pond un ordre ou une directive sans queue ni tête.

Dans le film coréen Le gangster, le flic et l’assassin, le flic intrépide (et aussi très tête à claques) réussit facilement à se soustraire aux ordres de son patron incompétent et corrompu et conserve sa liberté d’action et de commandement. Mais il s’agit d’une fiction où la société coréenne apparaît néanmoins si réglée et si cadenassée, que dans les faits, en Corée comme en France, je crois qu’un tel flic aurait été démis de ses fonctions, ou muté avant que l’assassin soit identifié.

Mais concernant l’enquête de Ploquin, il est étonnant de voir comme ces femmes et ces hommes flics qui- malgré eux- voient l’envers du décor d’une société et ses travers sont aussi vus à l’envers -et de travers- par celles et ceux qu’ils se sont aussi voués à défendre et à protéger :

« Une grappe de jeunes filles légèrement alcoolisées trinquent et multiplient les selfies à la terrasse d’une brasserie de la place de Clichy, à Paris. L’humeur est gaie et légère, la vie presque belle, mais dans leur voiture, à quelques encablures, trois policiers de la BAC de nuit ne voient pas le monde en rose : voilà des victimes idéales pour ces arracheurs de portables qui frôlent en coup de vent les terrasses et disparaissent avec leur butin. A l’affût, les « Baceux » guettent le premier mouvement suspect, une posture, un regard, un type qui ferait tache dans le décor, capuche sur la tête, pas vraiment là pour boire un coup ».

« Au petit jour, l’équipage devra encore sécuriser les clients des boîtes homos du Marais, proies sur mesure pour toutes sortes de prédateurs ».

« Entre les mauvais regards qui débouchent sur un œil en moins, les coups de couteau pour une cigarette, les vols avec violence, ceux qui finissent dans les eaux d’un fleuve pour n’en pas remonter, la vie nocturne donne au flic une image assez radicale de l’âme humaine. Tout au moins une idée assez précise de ce que le peuple urbain compte de déjantés et d’agresseurs. Il y’a la face visible de l’iceberg et le reste, poursuit ce brigadier que ses amis surnomment « Le Hibou », nuiteux depuis plus de dix ans. En surface, tout le monde il est beau et gentil ».

Ces extraits de La Peur a changé de camp impose l’idée qu’à faire ce métier de flic, on « devient » plus ou moins ce milieu inversé, tordu et bizarre dans lequel on évolue. Puisqu’il faut s’y adapter en permanence avant d’en revenir. Ce milieu que le citoyen lambda peut se permettre d’ignorer, dont il perçoit parfois une infime surface, et qu’il peut être tenté d’expérimenter au risque de se faire briser.

Regardés comme celles et ceux qui se risquent dans ce milieu de vie et de mort, et même s’ils sont volontaires, les femmes et les hommes flics sont aussi des êtres sacrifiés. Bien plus que ce qu’eux mêmes ou leurs proches avaient pu prévoir en entrant dans la police. Car comme le dit un des témoins lors de cette enquête, le point fort de la police, c’est sa réactivité. Pas sa capacité d’anticipation. Et celles et ceux qui devraient faire montre d’anticipation, les décideurs, sont sur d’autres plans.

« La culture de la maison, c’est la réactivité. Elle est tellement ancrée que l’on frise l’aberration. J’ai toujours martelé l’idée qu’il fallait faire preuve d’anticipation mais la police ne sait pas faire ». (un ancien policier, fils de policier).

Je regarde évidemment la police d’un autre œil depuis la lecture La Peur a changé de camp. Mais il n’est pas certain que tous les agents de police le sachent.

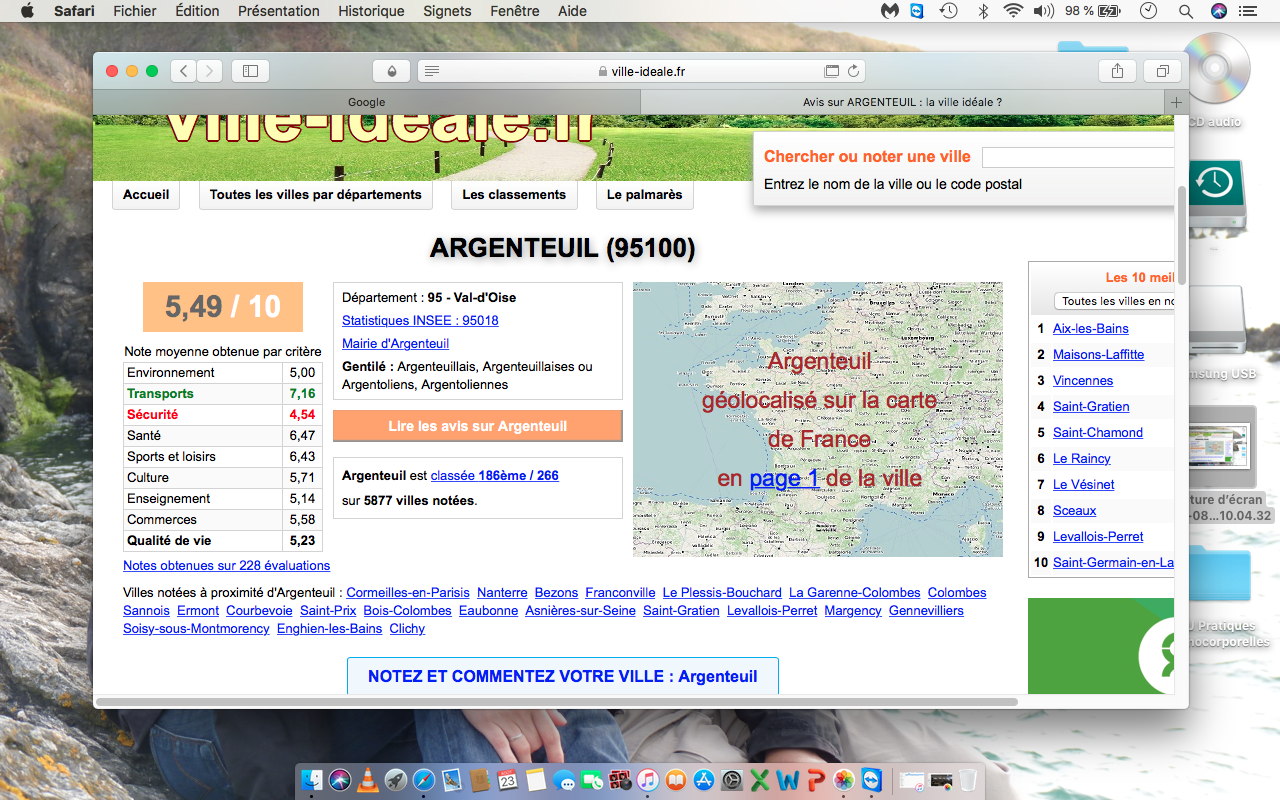

Il y’a quelques jours, lorsque j’ai traversé la route avec ma fille près de notre immeuble, une voiture de police était arrêtée au feu rouge. Assez régulièrement dans ma ville, Argenteuil, je vois ou entends une voiture de police. Au cours de ma lecture de La Peur a changé de camp, j’ai repensé à un ancien copain, d’origine indienne, qui vivait à Sarcelles il y’a plus de dix ans. Goguenard, il m’avait dit une de ces fois où j’étais allé chez lui, entendre « tous les jours » la sirène d’une voiture de police. Son rêve était alors d’aller vivre en Polynésie et de se rendre régulièrement à la mer afin de pratiquer palmes, masque et tuba. Il est finalement parti s’installer et se marier à Pondichéry.

Le livre de Ploquin m’a permis de relativiser encore davantage le climat de vie à Argenteuil. Même si celle-ci, malgré ses divers atouts, conserve généralement une mauvaise image dans la presse par exemple en raison, sûrement, du nombre d’incivilités qui s’y pratiquent et auxquels j’assiste quelques fois malgré moi et de certains trafics qui y sont à l’oeuvre. Mais la réputation d’une ville, d’une personne, comme de la carrière d’un flic, quels que soient ses mérites, peut être sévèrement et durablement entachée par certains événements et quelques éléments.

Nous nous sommes avancés sur le passage piétons, ma fille et moi. Nous étions tous les deux porteurs de notre casque à vélo et d’une paire de lunettes noires. Je tenais le siège enfant que j’allais ensuite installer à l’arrière de mon vélo. Ma fille, quant à elle, portait la pompe à vélo. La femme flic au volant de la voiture a un moment regardé dans notre direction. Elle aussi portait des lunettes noires. Je me suis demandé si elle avait pu, un moment, nous suspecter d’un délit quelconque. Même si cette femme flic ainsi que ses collègues ne m’inspiraient pas de peur particulière, j’ai été étonné par l’absence de sourire sur son visage. Mais elle a peut-être aussi été étonnée de me voir la regarder sans un sourire. Ou se demander la raison pour laquelle je la regardais tout en traversant la route.

Franck Unimon, jeudi 22 aout 2019.

Pour compléter, on peut aussi lire dans l’ordre que l’on souhaite les articles Tenir le rythme, La Peur a changé de camp, Mes rêves avaient un goût de sel.