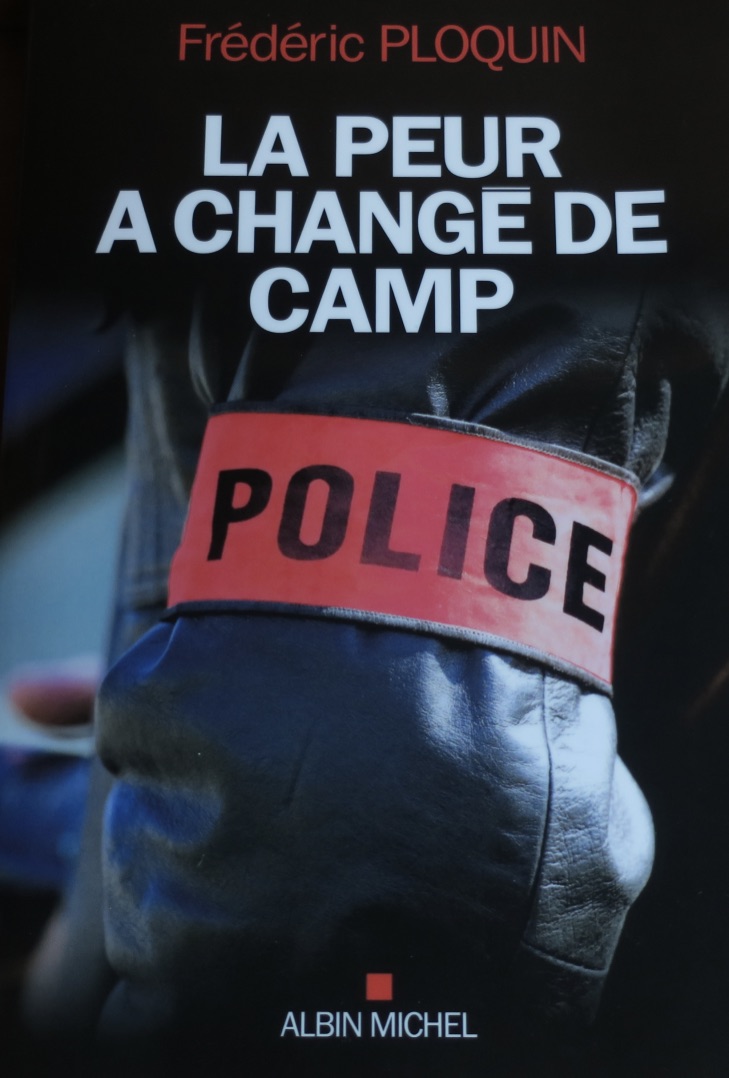

La peur a changé de camp, un livre de Frédéric Ploquin paru en 2018.

C’est en commençant à travailler dans un service de pédopsychiatrie que j’ai- frontalement et dès le début- découvert la « conviction » de territoire :

Cette attitude ferme et de défi qui consiste à vous faire comprendre que vous êtes le nouveau venu. Que vous êtes incompétent pour représenter la Loi, l’autorité et la connaissance, ici. Que vous devez en quelque sorte la fermer et vous soumettre, ici. Car vous n’êtes pas sur votre territoire. Vous êtes un étranger. Un outsider. A moins que vous ne parveniez à faire vos preuves.

C’est une jeune de 15 ou 16 ans qui m’avait fait ressentir ça. Elle pouvait être insolente mais pas forcément si méchante que cela. Plusieurs années plus tard ( c’était fin 2000) je crois pouvoir encore me rappeler de son prénom.

Cependant, ce n’est pas avec elle que par la suite, mes collègues et moi avions eu le plus de difficultés relationnelles. Cette jeune était ensuite définitivement « sortie » du service quelques jours plus tard et nous ne l’avions plus revue.

Fin 2000, j’avais pourtant la trentaine. Soit le double de l’ âge de cette jeune. Mais ça n’était pas un problème :

Avec son assurance- et l’Intelligence– de celle qui était déja sur les lieux avant mon arrivée, et le fait que je prenais mes marques dans le service, elle avait réussi en une remarque à prendre un certain ascendant sur moi.

Je venais d’arriver par mutation en tant que titulaire dans ce service. Auparavant, néanmoins, j’avais fait des études d’infirmier dès ma sortie du lycée. Cela m’avait donc quelque peu déniaisé. J’avais aussi déjà un peu voyagé à l’étranger, fait quelques études dans d’autres domaines. J’avais aussi au préalable exercé dans divers établissements de soins en tant qu’infirmier intérimaire, vacataire. Mais aussi en tant qu’infirmier titulaire : dans un service fermé d’hospitalisation en psychiatrie adulte et, cela, dès mon service militaire alors obligatoire.

Dans mes 20 ans, j’avais découvert le travail de nuit en tant que soignant vacataire dans le service d’une clinique privée. Les patients avaient en moyenne l’âge de mes grands-parents soit le triple de mon âge. Lors de mes nuits de douze heures, j’étais responsable d’eux, seul soignant sur deux étages. En cas de problème, je pouvais solliciter mes collègues du dessus, également seuls dans leur service. Cela était une règle assez implicite : car je ne me souviens pas que la direction qui m’avait employé pour ces vacations ait beaucoup insisté pour me le faire savoir. Le médecin d’astreinte, lui, arriverait de chez lui au bout d’une heure ou deux si on l’appelait. J’en ai fait l’expérience. Je me rappelle encore de lui débouchant tranquillement dans le service en espadrilles, avec sa cigarette maïs allumée dans la bouche, alors que je m’inquiétais pour une grand-mère tombée sur la tête depuis son lit. Elle avait une belle bosse.

Trente ans plus tard, cette clinique existe toujours. Elle fait aujourd’hui partie d’un groupe privé florissant qui possède plusieurs cliniques : Orpéa ou Korian. Pour certaines entreprises privées, ou laboratoires, le secteur de la santé est un marché juteux en termes de bénéfices. Aujourd’hui, plus qu’hier et moins que demain, les hôpitaux publics ont pris pour modèle ces entreprises privées. Les hôpitaux publics se sont donc mis sur les rails afin de se rapprocher le plus possible de ces modèles de réussite et de profit économique.

Je me sens tenu de rappeler que l’on décide rarement de devenir infirmier dans le but de devenir millionnaire ou afin de se faire de l’argent sur le dos, la souffrance et le désespoir des autres, soignants inclus. Ou alors, il s’agit très certainement d’infirmiers que j’ai peu côtoyés, qui représentent à mon avis une minorité ou qui se sont en quelque sorte reconvertis ou quelque peu éloignés de cette temporalité particulière où nous « sommes » vraiment avec les patients et les autres. Et non le temps de quelques secondes et de quelques formules interchangeables faites d’ éléments de langage impersonnels.

Enfin, à titre personnel, un an avant d’arriver dans ce nouveau service de pédopsychiatrie, pour permettre à ma sœur (de neuf ans ma cadette) et à notre frère (de 14 ans mon benjamin) d’avoir un toit et de poursuivre leurs études et de s’installer dans leur vie d’adulte, j’avais rendu mon appartement de célibataire et obtenu de la mairie de notre ville un appartement non loin de notre ancienne maison familiale, vendue pour cause de mutation de notre père dans notre pays d’origine : la Guadeloupe.

Plusieurs de mes ex-collègues de psychiatrie adulte, pourtant des professionnels plus expérimentés que moi pour certaines et certains, de l’infirmier au médecin chef, m’avaient regardé partir pour l’aventure de la pédopsychiatrie ( dans un service fermé de soins et d’accueil urgents) avec une certaine réserve polie voire avec une admiration qui m’avait étonné :

j’étais un novice en tant qu’infirmier en pédopsychiatrie. On aurait presque dit que c’était comme si j’avais annoncé à mes anciens collègues de psychiatrie adulte que j’allais descendre en rappel au fond d’un gouffre dont j’ignorais tout. Et, il est vrai qu’à mes débuts dans ce service, j’ai dû apprendre beaucoup. Et aussi, rapidement, apprendre à affirmer mon autorité. Cette jeune de 15 ou 16 ans, et d’autres jeunes, me l’avaient très vite fait comprendre d’une façon ou d’une autre. Peu importait ce à quoi on ressemblait et ce que l’on avait pu vivre et connaître auparavant ni ce que l’on était dans notre vie personnelle par ailleurs. Il importait, dans ce service, de savoir s’affirmer en tant qu’adulte et en tant que représentant de l’Autorité. Que l’on soit une femme ou un homme. Que l’on mesure 1m60 ou 1m80. Que l’on porte des lunettes ou non. Que l’on soit blanc, arabe ou noir. Que l’on soit musulman pratiquant, catholique ou athée. Que l’on soit homo ou hétéro. Que l’on ait 20 ou 35 ans. Pigé ? Et, cela était une règle implicite, instinctive. Immuable. Incontournable.

Ce que je raconte là semble très bien s’appliquer à l’univers de la police dont parle Frédéric Ploquin dans son livre. Même si, évidemment, il est d’autres univers professionnels avec lesquels on pourra trouver des points communs.

Aujourd’hui alors que j’ai quitté ce service de pédopsychiatrie (après quatre années de pratique), je garde de cette expérience intense un souvenir fait de considération et d’attachement. Pour cette époque. Pour mes anciens collègues. Pour les jeunes rencontrés et un certain nombre de situations faciles et difficiles. Mais je me souviens, aussi, que c’est dans ce service où j’avais fait l’expérience, comme la plupart de mes collègues d’alors, de ces tests et rapports de force répétés, usants et blessants entre certains jeunes difficiles- que nous essayions pourtant « d’aider »- et nous :

Insultes, menaces de mort, agressions physiques, intimidations, crachats et destruction des lieux avaient été le moyeu de certaines de nos relations avec quelques jeunes qui étaient heureusement une minorité. A ce jour, je n’ai pas connu d’équivalent devant cette forme « d’avalanches » d’insultes, de menaces de mort, d’agressions physiques, d’intimidations, de crachats et de destruction des lieux vécues dans ce service. Ainsi qu’à propos de cette nécessité de savoir rappeler constamment un certain cadre et certaines limites. Même lorsque tout se passait « bien ».

Il est vrai qu’en quittant ce service, je me suis dispensé de rechercher un poste présentant les mêmes caractéristiques ou d’y rester aussi « longtemps » : quatre années dans un tel service étant une durée plus longue que dans d’autres. Même si ces troubles du comportement étaient le fait, je le rappelle, d’une minorité des jeunes hospitalisés. Et qu’il y’a eu aussi des périodes calmes et avec moins d’accrocs relationnels- ou plus supportables- avec la majorité des jeunes rencontrés.

Mais cette minorité difficile suffisait un certain nombre de fois à tout oblitérer ou à nous déstabiliser lorsque la violence et l’affrontement se faisaient les principaux modes de relations.

Car nous étions soignants et pas matons, CRS, vigiles, gardes du corps et encore moins là pour pratiquer la boxe, du MMA ou du Ju-jitsu brésilien ou du judo.

Car nous étions dans un hôpital et pas dans la rue ou dans une famille dysfonctionnelle.

Pendant ce temps-là, d’autres patients, plus « calmes » et plus faciles, devaient certaines fois être un peu délaissés afin que nous puissions nous concentrer sur cette patiente ou ce patient difficile. La répétition de ces actes ou de ces propos volontaires et violents étaient d’autant plus déconcertants qu’ils émanaient, pour la plupart, de mômes âgés en moyenne de 10 à 13 ou 14 ans, parfois plus. Un âge que nous avions eus et où, jamais, nous ne nous serions permis d’avoir le même genre d’attitudes envers nos pairs, envers des adultes et des lieux, quelles que puissent être nos difficultés et nos impasses émotionnelles et personnelles. Et je parle ici « uniquement » des actes de violence que ces jeunes ont pu porter contre autrui (patients ou soignants) ou contre les locaux. Il y’avait aussi les actes violents que certains de ces jeunes réalisaient contre eux-mêmes et que nous nous efforcions de canaliser ou de prévoir. Il y’avait aussi ces comportements à risque tels que la fugue que d’autres pouvaient avoir en raison de leurs troubles du discernement.

Certaines situations frontales vécues avec plusieurs de ces jeunes » violents » ont donc été des chocs. Culturels, moraux, intellectuels, psychologiques. Et physiques. Plusieurs collègues ont ainsi été en arrêt de travail suite à une agression. Ces situations ont aussi été l’occasion d’apprentissages de part et d’autres. Elles ont aussi sans aucun doute amené le fondement d’une solidarité particulière entre collègues. Ce qui explique sûrement le fait qu’à ce jour, même si pour la plupart nous travaillons désormais dans d’autres services voire dans d’autres régions, il nous reste un quelque chose de cette unité ou de cette amitié. Et nos retrouvailles le temps d’un pique-nique l’an passé par exemple, pour celles et ceux qui y étaient, une dizaine d’années après avoir quitté ce service, en atteste.

Ce matin, c’est ce que m’inspire à l’écriture le livre La Peur a changé de camp de Frédéric Ploquin. Ce livre, que je n’ai pas fini de lire, parle…de la dégradation générale et progressive des conditions de travail des flics. On me dira sans doute- y compris parmi mes pairs infirmières et infirmiers- qu’il n’y’a aucun rapport entre le travail d’un flic et celui d’une infirmière ou d’un infirmier en soins psychiatriques ou pédopsychiatriques. Et que mon goût pour le cinéma m’aura fait perdre pied ainsi que le contact avec la bobine du réel.

Alors, je commencerai par rappeler qu’il arrive que soit reproché à la psychiatrie d’une manière générale d’être abusive et coercitive au détriment de la liberté et de la santé de personnes vulnérables :

Et, j’invite chacune et chacun à se remémorer certains documentaires, reportages, expériences personnelles ou faits divers montrant la psychiatrie sous un visage tragique, choquant et défavorable. Ou sensationnel.

Je rappellerai aussi que certains modes d’hospitalisation en psychiatrie sous contrainte mettent le soignant, qu’il le veuille ou non, dans la position de celle ou celui qui doit faire respecter la Loi et qui a, aussi, un certain Pouvoir :

Parce-que le patient (et/ ou son entourage et sa famille) est un danger pour autrui et/ou pour lui. Mais aussi parce-que le patient (et/ ou son entourage et sa famille), d’après la situation rencontrée et son comportement, a démontré un manque de discernement qui l’empêche de reconnaître la gravité de ses troubles du comportement et/ou de jugement. Et de donner son consentement pour recevoir certains soins.

Il me semble qu’après ces deux rappels, on commence déjà à mieux comprendre en quoi, par moments, le travail d’une infirmière ou d’un infirmier en soins psychiatriques, peut ressembler ou donner l’impression de ressembler à un travail de « flic ». Surtout si l’on exerce dans un service de soins fermé et que certaines restrictions sont imposées – même si elles sont généralement expliquées au préalable- aux patients :

Pas de téléphone ou alors des appels téléphoniques limités et parfois en présence des soignants ; pas de sortie du service pendant quelques temps ou sous condition et accompagné d’un ou de plusieurs soignants lorsque cela est possible ; le droit de fumer à certaines heures et en certains lieux ; relations sexuelles interdites dans le service etc…..

Cette analogie apparente entre le métier de flic, voire de maton, et celui d’infirmier voire d’éducateur en soins psychiatriques et pédopsychiatriques peut expliquer certains « affrontements » avec le patient et/ou son entourage :

Fort heureusement, ces « affrontements » entre patient et soignants peuvent être provisoires et minoritaires. Le temps de faire connaissance et d’apprendre à connaître les soignants qui sont des individus inconnus dont on ignore au début, quel que puisse être leur discours de présentation, les réelles intentions. Le temps de décider si l’on va faire alliance ou non avec les soignants ou si l’on va rester « fidèle » ou « loyal » aux codes de conduite que l’on a toujours suivi jusque là et qui nous ont permis jusqu’alors d’exister, d’être accepté, de nous affirmer et de survivre dehors. Le temps de certaines crises qui permettent au patient d’exprimer un mal-être, une impuissance ou un désespoir, plus ou moins longtemps contenus, et dont le corps soignant présent devient alors…le récepteur.

Et ce qui différencie un soignant d’un flic ou d’un individu lambda non-préparé ou non-formé, c’est le type de relation. Le type d’action et de rôle face à la violence exprimée. C’est le fait que le soignant va essayer de comprendre cette violence. Il va essayer de la retraduire et d’amener le patient à saisir que cette violence qui lui échappe, alors qu’il croit sans doute la contrôler, le handicape plus qu’elle ne lui sert. Il va essayer – quand c’est possible- de la « divertir », de la détourner voire de la canaliser.

Il va aussi essayer d’encourager le patient à employer son énergie vers d’autres projets que ceux menant à la destruction.

Cela est évidemment bien plus facile à théoriser qu’à réaliser : puisqu’il arrive que ces patients que l’on veut « aider » agressent les soignants fautifs d’être ces interlocuteurs imparfaits et constants. Fautifs de rappeler certaines règles et certaines limites. Fautifs de rappeler certains faits. Fautifs d’être celles et ceux qui détiennent la clé qui ouvrent et ferment les portes.

Il est aussi des personnes de la société civile, ni infirmiers, ni éducateurs, ni psychologues, ni médecins, qui excellent à aider et soutenir bien des personnes en difficulté morale et sociale. Mais cela se passe alors en dehors de l’enceinte de l’hôpital et dans un certain angle mort de la connaissance et de l’expérience hospitalière. Pour le pire ( sectes, groupuscules extrémistes, et autres) ou pour le meilleur.

Fort malheureusement, aussi, à l’hôpital, certains de ces « affrontements » avec certains patients et/ou leur entourage et famille, peuvent plus ou moins durer, plus ou moins « planer » dans l’atmosphère d’un service et peser en restant à la limite du supportable.

Un des autres points communs du travail de flic avec le métier de soignant en psychiatrie mais aussi dans d’autres disciplines de soins (somatiques comme mentales) est de voir l’envers du décor d’une société. Dans cet envers du décor, il n’y’a nul maquillage, campagne de communication ou de place pour la mise en scène. On s’y révèle avec nos viscères, nos faiblesses, nos limites, nos mauvais profils comme avec nos forces morales et autres. Pratiquement sans faux semblant. On pourra dire de même avec les métiers de pompiers ou d’assistante sociale pour citer quelques unes de ces professions où l’on est au contact, à visage découvert, avec la vie et l’intimité des gens. Et c’est, ici, le but principal de cet article :

Lire, en plein mois d’août, La peur a changé de camp , de Frédéric Ploquin, grand reporter, spécialiste du grand banditisme, de sujets ayant trait à la police et au renseignement, mais aussi réalisateur de reportages ?!

Il est des lectures plus relaxantes et plus ensoleillées. Et, j’ai hésité à en commencer la lecture (il me reste deux cents pages à lire) avant ce samedi où il pleut. D’autant qu’avec le mouvement des gilets jaunes mais aussi du fait de certaines bavures policières, les flics, comme souvent, voire comme toujours, ont une très mauvaise image. Surtout si l’on ajoute, une ou deux (voire beaucoup plus) expériences personnelles désagréables que l’on a pu vivre soi- même ( je relate une de mes expériences personnelles assez récente dans l’article Tenant du titre et, surtout, dans l’article C’est Comportemental ! ) ou dont on a été le témoin ou dont on a entendu parler.

Le livre de Frédéric Ploquin explique aussi les raisons de certaines erreurs et dérives policières. Lesquelles raisons sont bien-sûr multiples et aussi personnelles :

De même qu’il y’a de très bons flics, il y’a aussi des très mauvais flics.

Mais celles et ceux qui décident, au dessus de leurs têtes, ont aussi leur part de responsabilité. Sauf que ces décideurs et décideuses, même lorsqu’ils font des erreurs ou font certains choix politiques délétères, peuvent tranquillement poursuivre leur carrière en restant à l’abri contrairement aux policiers qui restent sur le terrain et doivent en rendre compte.

Je me doute bien que pour certaines et certains, les flics resteront des ennemis et « doivent » rester ces femmes et ces hommes responsables de tous les travers ou ces « fourmis » qu’il faudrait écraser et démembrer une à une. Je me doute aussi que pour certaines et certains, nuancer l’image de la police, c’est trahir et passer pour un gogo sans honneur et amnésique tout prêt de se faire enrôler comme boy ou serviteur bénévole au service du Rassemblement National ( ex-Front National) ou autre nostalgique nazi et esclavagiste.

Pourtant, à mesure que je lis ce livre où Frédéric Ploquin parle pourtant de la police, et rien que de la police, je m’aperçois que les conditions de travail dégradées de la police dont il parle, ressemblent à ces mêmes conditions de travail dégradées que connaissent depuis plusieurs années les services publics de l’école et des hôpitaux dans une société de plus en plus inégalitaire. Pour ne parler que de la dégradation des conditions de travail dans les écoles publiques et dans les hôpitaux publics.

D’autres services publics sont sans doute touchés par les mêmes dégradations des conditions de travail : qu’il s’agisse des transports ou de certaines entreprises publiques aujourd’hui privatisées….

Comment continuer de s’abstenir de faire le rapprochement en lisant La Peur a changé de camp ?

Nous sommes au mois d’août. C’est encore les vacances. Le livre de Frédéric Ploquin détaille et explique les raisons pour lesquelles, la rentrée et le retour de vacances seront suivis, comme souvent depuis plusieurs années, malheureusement, de certaines crises sociales et autres.

Parce que certaines de nos élites continuent de mépriser et de méconnaître l’avenir. Ainsi que toute ou partie de nos histoires, de nos valeurs et de nos espoirs. Ce qui explique l’ascension sans filtre et apparemment sans frein de certains extrémismes et de certaines peurs. Pendant le mois d’août mais aussi lors des autres mois de l’année.

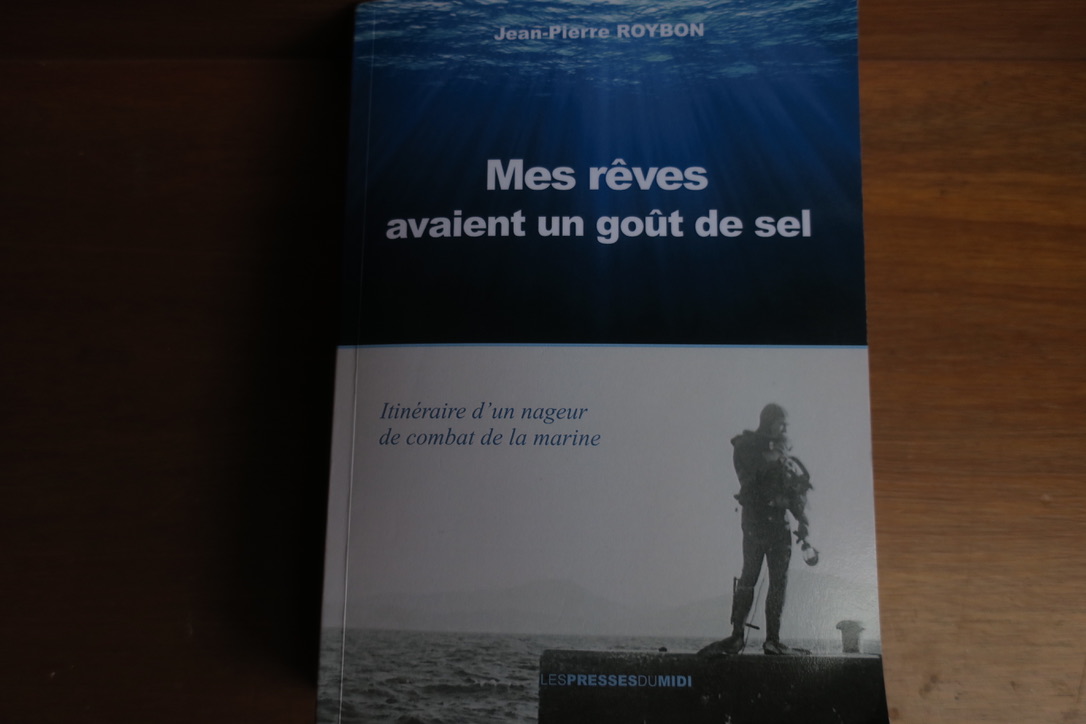

En attendant d’autres articles sur des thèmes différents, et je l’espère plus légers, on pourra trouver à celui-ci une continuité avec mon article sur le livre Mes rêves avaient un goût de sel.

Franck Unimon, ce samedi 17 aout 2019.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun.

J’ai entendu parler de Mouloud Feraoun pour la première fois cette année, en 2018. C’était il y’a environ deux-trois mois. Cela a commencé dans l’une des médiathèques de ma ville.

J’ai entendu parler de Mouloud Feraoun pour la première fois cette année, en 2018. C’était il y’a environ deux-trois mois. Cela a commencé dans l’une des médiathèques de ma ville.