Ricochets– un livre de Camille Emmanuelle

Black Fridays

La Black Fridays de ce mois de novembre 2021 se termine dans quelques heures. On reparle peu à peu de la pandémie du Covid qui reprend. En Autriche et en Australie, des mesures gouvernementales ont été prises pour obliger les non vaccinés à se vacciner contre le Covid. Confinement forcé, peines d’emprisonnement, contrôles de police sur la route. Dans le New York Times de ce mercredi 17 novembre, j’ai appris que les non-vaccinés étaient rendus responsables de la reprise de la pandémie du Covid. Pandémie qui nous a fait vivre notre premier confinement pour raisons sanitaires en France en mars 2020. Mais j’ai l’impression que la perspective d’un reconfinement et la peur du Covid semblent très loin des attentions des Français dans l’Hexagone. Même si la troisième dose du vaccin commence à s’étendre aux moins de 65 ans. Environ 80 pour cent de la population dans l’Hexagone est vaccinée contre le Covid. Nous sommes encore nombreux à porter des masques. J’ai l’impression que peu de personnes en France envisagent ou acceptent l’idée d’être à nouveau confinées. Depuis fin aout à peu près, le sujet de la pandémie du Covid s’est dissous. Et, cette nouvelle remontée du Covid associée à une pénurie de lits dans les hôpitaux mais aussi à une accentuation de la pénurie soignante ( 1200 postes infirmiers seraient inoccupés en région parisienne), semblent encore très loin de la portée du plus grand nombre.

Les attentats islamistes, c’est un petit peu pareil. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté en septembre. Il durera jusqu’en Mai 2022. Cependant, à part certaines personnes directement concernées ou touchées, et assidues, le sujet apparaît moins présent dans la conscience immédiate de la majorité. D’abord, pour l’instant, et récemment, il y a eu moins – ou pas- d’attentats islamistes à proximité. Ensuite, nous avons aussi envie et besoin d’air. Donc de « voir » et de « vivre » autre chose que des attentats et du Covid.

A priori.

Psycho-traumatologie

A ceci près que, parmi mes sujets « d’intérêt », il y a ce que l’on appelle la psycho-traumatologie. « Tu aimes vraiment ce qui est médico-légal » m’a redit récemment mon collègue- cadre au travail, sans doute après m’avoir vu avec le livre Ricochets de Camille Emmanuelle.

Il est arrivé que ma compagne se moque de moi en voyant les films ou les livres, assez « chargés », que je regarde et lis pendant mes heures de repos. J’aime la poésie et la fantaisie. Je peux être très naïf. Très ou trop gentil. Et même niais. Puis, il y a une partie de moi, restée dans la noirceur, dont la mèche s’allume quelques fois et que je suis. Jusqu’à la psychose ou ailleurs. Ce n’est pas très bien défini. Mais je sais que cela fait partie de ma normalité et sûrement aussi de ma mémoire. C’est sans doute cela qui m’a mené à Camille Emmanuelle.

Je ne « connaissais » pas Camille Emmanuelle. J’ai tendance à croire que si elle et moi, nous nous étions croisés avant la lecture de son ouvrage, que cela aurait fait flop. Je le crois car en lisant son Ricochets, il est une partie d’elle et de son monde qui m’a rappelé comme je suis extérieur à certaines élites ainsi qu’à certaines réussites. Je ne devrais pas mentionner ça. Parce-que, fondamentalement, et moralement, au vu du sujet de son ouvrage, cela est déplacé. Là, je donne le premier rôle à mon ego alors que le premier rôle, c’est foncièrement elle et ce qu’elle a donné, ce qu’elle nous a donné de sa vie, avec son ouvrage. Mais je le fais car cela fait aussi partie des impressions que j’ai pu avoir en la lisant. Je me dis que d’autres personnes pourraient aussi avoir ces impressions. Et qu’une fois que j’aurai exprimé ça, je pourrais d’autant mieux faire ressortir tout ce que son livre apporte.

Elites et réussites

J’ai parlé « d’élites » et de « réussites » car, jusqu’au 7 janvier 2015 (et aussi un peu avant lors d’un événement traumatique antérieur), son parcours personnel et le mien me semblent deux opposés. Elle, belle jeune femme, milieu social aisé, bonne élève, aimée, assurée, encouragée à partir à l’assaut de ses aspirations à Paris. Clopes, alcool, à l’aise dans son corps, soirées parisiennes, les bonnes rencontres au bon moment pour sa carrière professionnelle. Moi, banlieusard, corseté par les croyances traditionnalistes de mes parents, antillais d’origine modeste et rurale immigrés en métropole, refugiés dans l’angoisse du Monde extérieur et dans la méfiance vis-à-vis du blanc (alors, la femme blanche !) pas si à l’aise que ça dans mon corps. Malgré ce que mes origines antillaises «Vas-y Francky, c’est bon ! » pourraient laisser prétendre ou supposer.

On aime dire que les « contraires s’attirent ». Mais il ne faut pas exagérer.

Devant une Camille Emmanuelle dans une soirée ou ailleurs, je me fais « confiance » pour me présenter à mon désavantage ou m’éteindre complètement. Il n’y aurait qu’en ignorant la présence ou le regard d’une personne pareille que je pourrais véritablement être moi-même, au meilleur. De ce fait, je n’ai pas évolué dans les domaines où elle a pu évoluer même si j’en ai eu ou en ai le souhait. Ce n’est pas de son fait. Mais parce-que je me suis plein de fois censuré tout seul et que je continue de le faire studieusement en « bon » élément qui a bien appris comment échouer avant d’atteindre certains horizons.

Je parle aussi « d’élites » parce-que, lorsque le 7 janvier 2015, deux terroristes sont venus tuer plusieurs personnes dans les locaux du journal Charlie Hebdo, ils sont aussi venus s’en prendre à des élites intellectuelles et/ou artistiques ou culturelles. Et, ça, je crois que c’est assez oublié.

Charlie Hebdo

Je lis Le Canard Enchainé depuis plus de vingt ans. Le Canard Enchainé est un peu le cousin de Charlie Hebdo. Les deux hebdomadaires ont bien sûr leur identité propre. Mais ils ont en commun leur indépendance d’esprit. Un certain humour et une certaine capacité critique (supérieure à la moyenne) envers le monde qui nous entoure et celles et ceux qui le dirigent.

Avant le 7 janvier 2015, j’avais acheté une fois Charlie Hebdo. Pour essayer. Philippe Val en était encore le rédacteur chef. Je n’avais pas aimé le style. Les articles. J’ai peut-être gardé ce numéro malgré tout parmi d’autres journaux.

Les caricatures de Mahomet, les menaces de mort, les pressions sur Charlie Hebdo mais aussi au Danemark m’étaient passées plutôt au dessus de la tête. Je n’avais pas d’avis particulier. J’étais spectateur de ce genre d’informations comme pour d’autres informations.

Le 7 janvier 2015, c’était le premier jour des soldes. Chez nous, je crois, ma compagne m’apprend l’attentat « de » Charlie Hebdo. Je lui réponds aussitôt :

« C’est très grave ! ».

Le 11 janvier, je n’étais pas à la manifestation pour soutenir Charlie Hebdo pour deux raisons. Je « savais » qu’il y aurait beaucoup de monde. Donc, j’ai estimé que Charlie Hebdo bénéficierait de « suffisamment » de soutien dehors.

Ensuite, il était évident pour moi que cet engouement se dégonflerait. Et que soutenir Charlie Hebdo, cela signifiait le faire sur la durée. A partir de là, j’ai commencé à acheter chaque semaine Charlie Hebdo. Et à le lire. Je me suis étonné de voir que les articles me plaisaient. Soit j’étais devenu un autre lecteur. Soit la qualité des articles avait changé. J’ai trouvé le niveau des articles tellement bon qu’il m’est arrivé de les trouver meilleurs que ceux du Canard Enchainé. J’ai attribué ça à un réflexe de survie de la part de la rédaction de Charlie Hebdo. On se rappelle que l’équipe rédactionnelle qui restait avait d’autant plus tenu à maintenir la survie de l’hebdomadaire en continuant de paraître malgré tout. Et que le numéro d’après l’attentat avait été publié dans un tirage augmenté et avait été disponible pendant plusieurs semaines. Les gens faisaient la queue pour « avoir » son numéro de Charlie Hebdo. Voire se battaient.

Je ne me suis pas battu pour avoir ce numéro. J’ai attendu. Et, un jour, une collègue amie m’en a acheté un numéro. Il est même possible que j’aie deux fois ce numéro de Charlie Hebdo.

Je n’ai pas écrit ou mis sur ma page Facebook ou autre : Je suis Charlie. Si je crois à la sincérité de celles et ceux qui l’ont dit ou écrit, pour moi, on peut être « pour » Charlie sans le dire. Même si je ne suis pas toujours d’accord ou n’ai pas toujours été d’accord avec certains points de vue de Charlie Hebdo. Mais je ne suis pas toujours d’accord avec ma famille, mes amis ou mes collègues, non plus.

Et puis, l’expérience d’un attentat, ça change beaucoup la perception que l’on a des autres et de soi-même. Charlie Hebdo vit désormais sans doute dans au moins deux bunkers. Celui qui le protège des menaces extérieures. Et celui, sûrement plus épais, à l’intérieur duquel se sont soudés celles et ceux qui ont vécu l’attentat du 7 janvier 2015.

Hormis le dessinateur Cabu qui officiait autant dans Charlie Hebdo que dans Le Canard Enchainé, je n’avais pas de journaliste de Charlie Hebdo auquel j’aurais pu être « habitué » ou particulièrement attaché. Il en est un, néanmoins, que j’avais rencontré une ou deux fois, des années avant l’attentat, car il était l’ami d’une amie. Ou même l’ami de deux amies : Philippe Lançon, l’auteur de Le Lambeau.

Je veux bien croire que je me souvenais bien plus de lui que lui, de moi. Envers Philippe Lançon, j’avais des sentiments contrariés. Pour moi, lors de cette rencontre il y a plus de vingt ans, il était mûr de trop d’assurance. Sauf qu’il avait réussi là où j’aurais aimé réussir. Dans le journalisme. Je trouvais qu’il écrivait très bien. Mais nous n’étions déjà plus du même monde lorsque nous nous étions croisés. L’élite, déjà. J’aurais peut-être pu, par le biais d’une de nos deux amies communes, le solliciter. Mais je n’en n’avais pas envie. J’ai compris seulement récemment que j’étais un peu comme mon grand-père paternel, ancien maçon, décédé aujourd’hui. Mon grand-père paternel avait construit sa maison pratiquement tout seul. A Petit-Bourg, en Guadeloupe. Je n’aime pas contracter de dette morale envers autrui. Je préfère construire ma « maison » seul même si cela va me compliquer l’existence. Sauf que dans les domaines professionnels où j’aurais voulu construire, seul, même travailleur et plus ou moins doué, on n’arrive à rien. Il faut entrer dans un réseau. S’en faire accepter. Il faut savoir se faire aimer. Ce que je ne sais pas ou ne veux pas faire. Je suis peut-être trop névrosé.

Dans son livre, Camille Emmanuel évoque Philippe Lançon. Ainsi que son frère, Arnaud. Je les ai vus tous les deux il y a quelques mois à l’anniversaire d’une amie commune. Je n’avais pas prévu, en lisant l’ouvrage de Camille Emmanuel, qu’elle allait aussi les évoquer. Et, les quelques passages où elle parle d’eux m’ont donc d’autant plus « parlé ».

D’un côté, il y avait ce que je « savais » de l’événement de Charlie Hebdo. De l’autre côté, il y avait la rencontre humaine et directe, lors de cet anniversaire, où il n’a jamais été fait mention, par quiconque, du 7 janvier 2015. « Mieux » : lors de cet anniversaire, j’ai en quelque sorte « sympathisé » avec Arnaud, sans arrière pensée. Pour découvrir plus ou moins ensuite, lors de l’arrivée de celui-ci, qu’il était le frère de Philippe. Je me rappelle de la façon dont Arnaud a salué son frère à l’arrivée de celui-ci. De quelques échanges avec l’un et l’autre. Ce fut humainement agréable. Ma contrariété- rentrée- envers Philippe n’était plus ou n’avait plus de raison d’être. Le voir, là, pour cette amie, en « sachant » ce qu’il avait reçu le 7 janvier 2015. Et puis, j’avais aussi changé. On s’accroche par moments à des impressions ou à un certain ressentiment dont on fait une complète vérité. Alors que l’on a à peine aperçu celle ou celui que l’on juge.

Ricochets :

En tant qu’infirmier en psychiatrie et en pédopsychiatrie, j’ai travaillé avec quelques psychiatres et pédopsychiatres. Un des pédopsychiatres que j’ai le plus admiré avait dit un jour que, même dans les milieux favorisés, il y a des gens qui souffrent. J’ai parlé « d’élites », de « réussites » concernant Camille Emmanuelle parce-que j’estime ne pas faire partie de son élite ou ne pas avoir connu certaines de ses réussites.

Cela dit, à aucun moment, je ne l’ai perçue comme une « pleureuse ». Je n’envie pas ce qu’elle a vécu le 7 janvier 2015 et ensuite. Et dont elle nous fait le récit. Car le 7 janvier 2015, elle est déjà la femme de Luz, l’un des dessinateurs de Charlie Hebdo. Celui dont c’était l’anniversaire et qui est arrivé en retard, ce jour-là. Ce qui lui a sauvé la vie : les deux terroristes quittaient le journal lorsqu’il arrivait. Il les a vus tirer en l’air dehors et sans doute crier : « On a vengé le prophète ! ».

Je « connaissais » à peine Luz avant le 7 janvier 2015.

Je ne connaissais pas l’appellation « Ricochets » ou « victime par ricochet » avant ce témoignage de Camille Emmanuelle. Quelques semaines avant de me retrouver devant son livre dans une médiathèque, j’avais lu un article sur son livre.

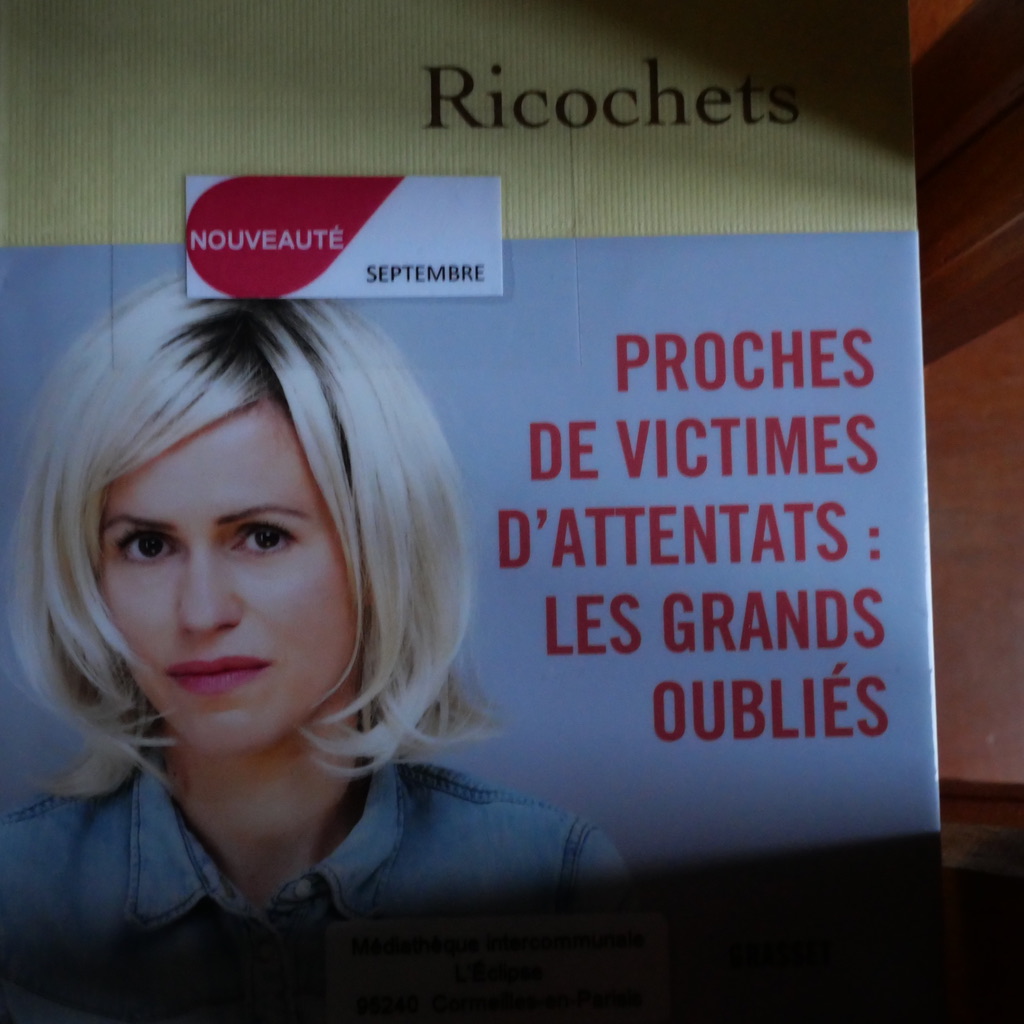

Sur son livre, on la voit en photo. Je me suis demandé et me demande la raison pour laquelle on voit sa photo. Pour faire face ? Pour lui donner un visage en tant que victime ? Et, donc, pour la personnaliser, l’humaniser ?

Je ne me suis pas posé ces questions lorsque j’ai lu l’ouvrage que Patrick Pelloux, -qu’elle mentionne aussi- a écrit après l’attentat de Charlie Hebdo. (Voir L’instinct de vie ).

Comme Camille Emmanuelle est une belle femme, je me suis aussi dit que c’était peut-être une manière de montrer qu’il peut y avoir un abîme entre l’image et son vécu traumatique. Nous sommes dans une société d’images et de vitrines. Son livre vient éventrer quelques vitrines. Dans son livre, assez vite, elle va parler de son addiction au vin comme une conséquence de son mal être. Ce qui, immédiatement, me faire penser à Claire Touzard, la journaliste. Celle-ci, pourtant, n’a pas un vécu traumatique dû à un attentat. Mais je n’ai pas pu m’empêcher de « rapprocher » leurs deux addictions à l’alcool. Addictions que je vois aussi comme les addictions de femmes « modernes », occidentales, libérées ou officiellement libérées, éduquées, parisiennes ou urbanisées, plutôt jeunes, plutôt blanches, et souvent attractives et très performantes socialement.

Quelques impressions et remarques sur Ricochets :

Assez vite, en lisant Ricochets, je me suis avisé que pour que son histoire d’amour avec Luz soit aussi forte au moment de l’attentat, c’est qu’elle devait être récente. Peu après, Camille Emmanuelle nous apprend qu’ils étaient mariés depuis un an à peu près. Se mariant assez vite après leur rencontre.

L’Amour permet de combattre ensemble bien des épreuves. C’est ce que l’on peut se dire en lisant son témoignage. Pourtant, il est des amours qui, même sincères, ne tiennent pas devant certaines épreuves. Camille Emmanuelle cite ce couple qu’elle rencontre, Maisie et Simon, particulièrement esquinté par l’attentat du Bataclan. Physiquement et psychologiquement. Au point que la rupture est un moment envisagée par Maisie.

Si les décès et les sévères « injures » physiques dus aux attentats causent des traumas, l’ouvrage de Camille Emmanuelle « réhabilite » la légitimité de la psychologie et de la psychiatrie à aider et soigner après des événements comme un attentat. Puisque ce sont deux des disciplines reconnues pour soigner ces « blessures invisibles » qui, parce qu’elles le sont – dans notre monde où seul ce qui se « voit », se « montre » et se « compte » est prioritaire – restent minimisées ou niées. Or, ces blessures peuvent persister très longtemps. Dans un article que j’ai lu il y a une ou deux semaines maintenant, le témoignage d’une des victimes de l’attentat du bataclan, non blessée physiquement, était cité.

Dans ce témoignage, cette femme racontait qu’au départ, elle s’estimait quasi-chanceuse par rapport aux autres, décédés ou gravement blessés. Sauf que, six ans plus tard, elle n’avait pas pu reprendre son travail du fait de son stress post-traumatique.

Etre soignant

En lisant Ricochets et le mal que Camille Emmanuelle s’est donnée pour « sauver » son mari, j’ai bien sûr pensé au métier de soignant. On résume souvent le rôle de soignant à celle ou celui dont c’est le métier. Or, ce qu’entreprend Camille Emmanuelle, au quotidien – et d’autres personnes désormais appelées « personnes aidantes » – c’est un travail de soignant. On pourrait se dire qu’il est donc « normal » qu’elle flanche à certains moments vu que ce n’est pas son métier. Sauf que je n’ai aucun problème pour admettre qu’il puisse exister des personnes non-formées qui peuvent être de très bons soignants dans certains domaines : les études ne nous apprennent pas l’empathie ou à être sensibles et réceptifs à certaines relations ou situations.

Et puis, dans tous les couples et dans toutes les familles, il y a des personnes qui sont des « soignants » ou des « personnes aidantes » officieuses. La différence, c’est qu’avec son mari, Camille Emmanuelle découvre ce rôle de manière intensive. « Intrusive ».

Il est toujours très difficile-ou impossible- de faire concilier sa vie affective amoureuse ou amicale avec un rôle de soignant dans son couple. Une absence d’empathie crée une froideur affective assez incompatible avec l’acte soignant. Mais trop d’empathie crée une surcharge de responsabilités et expose à ce que connaît Camille Emmanuelle :

Une trop grande identification à ce que ressent son mari. Des angoisses. La dépression….

Dans Ricochets, un psychiatre lui explique que la relation fusionnelle de leur couple cause aussi ses tourments.

Dans notre métier de soignant, nous sommes « sensibilisés » à la nécessité de mettre certaines « limites » ou un certain « cadre » entre l’autre et nous. Même si – ou surtout si- nous avons spontanément une grande empathie pour l’autre que nous « soignons » ou essayons d’aider.

Au travail, j’aime me rappeler de temps en temps le nombre d’intervenants que nous sommes. Car être à plusieurs nous permet, aussi, de nous répartir la charge émotionnelle d’une « situation ». Seule à la maison avec son mari, puis avec leur fille, Camille Emmanuelle a moins cette possibilité d’être relayée. Mais l’aurait-elle eue qu’elle l’aurait probablement refusée. Si l’Amour peut aider à surmonter certaines épreuves, le sens du Devoir permet, aussi, de le croire. Surtout lorsque l’on est dans l’action.

Etre dans l’action

Vers la fin de son livre, Camille Emmanuelle « rencontre » (soit via Skype ou en consultation) un psychiatre ou une psychologue qui lui explique que son Hyper-vigilance post attentat 2015 s’explique très facilement. La menace de mort a persisté bien après le 7 janvier 2015. Sauf que l’hyper-vigilance, ça use.

C’est seulement lorsque le journaliste Philippe Lançon a commencé à aller mieux que son frère , Arnaud, qui venait le voir tous les jours à l’hôpital, s’était autorisé à s’occuper de lui. Et à consulter pour lui. Camille Emmanuelle a également ressenti ça. Et, moi, je me suis aperçu en lisant Ricochets que j’avais ressenti ça pour ma fille, prématurée, qui avait passé deux mois et demi à l’hôpital dès sa naissance. Tous les jours, nous allions la voir à l’hôpital. C’est trois à quatre ans après cette période que j’ai commencé à penser à consulter. Et que je me suis dit que nous aurions dû le faire bien plus tôt. Dans la situation de ma compagne et moi, il n’y avait pas eu d’attentat mais il y avait bien eu un trauma : il y a des naissances plus heureuses et plus simples. Or, nous avions compté sur nos propres forces, ma compagne et moi, pour cette naissance difficile.

Et, il y a un autre point commun, ici, entre notre expérience et celles de certaines victimes d’attentats : si parmi les gens qui nous entourent, certains ont d’abord exprimé une réelle empathie, ensuite, la situation a en quelque sorte été rapidement « classifiée » pour eux. Ils sont restés extérieurs à l’expérience, pensant que cela coulait de source pour nous, et ont vaqué à leurs occupations. Parce-que ce n’est pas la première fois qu’il y a eu un attentat. Qu’il y a la « résilience ». Ou que l’on est suffisamment « fort » et que l’on va « rebondir ». Ou être « proactif ». Ou, aussi, parce-que cette situation les mettait mal à l’aise ou leur faisait peur : « Je ne sais pas quoi dire… ».

Comme Camille Emmanuelle, sans doute, avec son mari après les attentats, je n’ai pas recherché et n’aurais pas aimé que l’on me plaigne à la naissance de ma fille. En outre, je mentionne ici sa prématurité mais ordinairement je ne le mentionne pas. Je n’aimerais pas devoir en permanence parler de ce sujet. Et, c’est sûrement pour lui échapper que je me suis beaucoup impliqué en reprenant des cours de théâtre au conservatoire un peu avant sa naissance (environ dix heures de cours par semaine). Et que trois ans plus tard, alors que ma fille allait mieux, j’ai perdu de façon étonnante ce « besoin » de faire du théâtre.

On peut trouver indécent que je rapproche de cette expérience d’attentats ce que j’ai pu vivre avec la naissance de ma fille. Moi, je crois que certaines expériences de vie ont en quelque sorte des « troncs communs ». Et que, même si certaines situations sont bien sûr plus extrêmes que d’autres, qu’elles ont néanmoins une certaine parenté avec d’autres situations de vie. Dans son livre, Camille Emmanuelle relève bien que l’expérience traumatique de son viol par soumission chimique, en 2012, aux Etats-Unis, l’a sans doute préparée à pouvoir d’autant plus facilement se mettre à la place de son mari après les attentats du 7 Janvier 2015. Même si, évidemment, elle se serait bien passée de ce viol. Même si son mari n’a pas été violé et a toujours conservé son intégrité corporelle intacte.

Elle nomme aussi les trois attitudes adoptées par l’être humain face à un stress ou un danger extrême:

Fight, Flight or Freeze : Se battre, fuir ou se figer.

Une psychiatre ou une psychologue qu’elle interroge explique que ces trois attitudes humaines sont normales. Et que se battre, selon les situations, n’est pas toujours l’attitude qui permet de rester en vie.

Une sorte de conclusion :

L’ouvrage de Camille Emmanuelle m’a plusieurs fois fait penser au livre Je ne lui ai pas dit au revoir : Des enfants de déportés parlent de Claudine Vegh, paru en 1996, seul ouvrage, je crois, à ce jour, de cette…pédopsychiatre.

Des attentats, une enfant prématurée, la déportation…on peut se demander quels rapports ces sujets ont-ils à voir ensemble.

Le Deuil.

D’ailleurs, pour moi, à plusieurs reprises, l’attentat « de » Charlie Hebdo a imposé à celles et ceux qui sont restés, un deuil impossible. Initialement, d’ailleurs, avant de commencer à écrire cet article, j’avais prévu de commencer par ça :

Par écrire Le Deuil impossible.

Mais ce n’est pas ce que raconte Camille Emmanuelle dans son livre. Ce n’est pas ce que l’existence de ma fille raconte, non plus. Claudine Vegh, par contre… mais son ouvrage est à lire.

Camille Emmanuelle donne aussi des conseils pour celles et ceux qui se retrouveraient dans la même situation qu’elle. Si elle rencontre des avocats, d’autres victimes directes ou par ricochets, des psychiatres, psychologues, mais aussi d’autres personnes, ce qui lui permet, aussi, de reposer un peu sa conscience, elle donne quelques coups de pouce.

Elle conseille de ne pas recourir à l’alcool ou à une quelconque substance (cannabis ou autre) peu de temps après un événement traumatique. Pour cause de risque d’addiction.

Même la prescription classique de lexomil serait à éviter. Il semblerait que la prescription de bêta bloquants pourrait être préconisée selon les individus.

Elle conseille d’éviter de se livrer dans les média. Pour cause d’amplification d’un effet boomerang de nos propos sous l’effet de l’émotion. Elle fait aussi un travail de recherche sur les effets des réseaux sociaux (ou les média) après qu’un de ses articles ait été lu plus de …600 000 fois après l’attentat de Charlie Hebdo.

Elle raconte aussi les désaffections de certaines personnes proches, et les simples connaissances devenues des proches.

J’ai retenu, dans ce qui l’avait aidé et qui l’aide :

Ecrire, regarder (ou lire) des fictions, faire du Yoga, faire de la boxe anglaise, consulter, déménager, quitter Paris, trouver un endroit calme, faire l’amour avec son mari/ou sa femme (lorsque c’est possible), dormir, reprendre le travail…

Elle cite aussi plusieurs auteurs ou psychologues ou psychiatres reliés au trauma. J’ai mémorisé en particulier l’ouvrage Panser les attentats de Marianne Kédia.

Franck Unimon, ce dimanche 21 novembre 2021.