« Les combats de boxe, la grande diversité des sports de combats, ainsi que tous les films, les « idoles », les émissions ou les documentaires qui les ont précédés ou en découlent sont une activité de bourrins pour des gogos qui ont de l’argent à dépenser et des corps à estropier ».

C’est à peu près ce que pensent, ont pensé ou penseront des gens « biens », réfléchis…et « non-violents ». Les combats de boxe, la grande diversité des sports de combats, c’est, d’un commun accord, de la sueur, des corps des deux sexes qui se confrontent et se choquent, de la souffrance, quelques fois des hématomes et un peu de sang, parfois des blessures et aussi des destructions irréversibles pour certaines et certains pratiquants. Mon médecin du sport m’a parlé d’un boxeur qui avait pris tellement de coups qu’à partir de la trentaine, celui-ci était obligé de prendre des notes chaque fois qu’on lui parlait afin de se remémorer ce qu’on venait de lui dire : « Chéri, je te quitte avec ton meilleur ami. Réponse type : Attends ma puce, je vais chercher mon cahier et un stylo pour noter tout ce que tu viens de me dire ». On pourrait penser au film Memento de Christopher Nolan mais dans le film de Nolan, le héros n’est pas un boxeur. Ou alors j’ai déjà reçu tellement de coups que je l’ai oublié.

La boxe et les sports de combat ont une mauvaise image auprès d’un certain public. Voire le sport tout court. Chaque sport, de combat ou non, comporte des risques et il est nécessaire d’en respecter et de savoir en faire respecter les règles. Pour cela, il existe des Maîtres, des professeurs, des éducateurs, des formateurs, des médecins, des fédérations, des arbitres, des règles. Et, avant cela, il existe des parents, des tuteurs. Et des pratiquants conscients d’eux-mêmes, de leurs possibilités comme de leurs limites et de leurs erreurs, car ils auront appris à se connaître au travers des épreuves, des apprentissages et des instructions diverses – y compris théoriques- qu’elles et ils auront reçus ou seront allés chercher. Personnellement, j’ai fini par comprendre qu’une grande partie des blessures physiques liées au sport survient souvent alors que l’on a une vulnérabilité affective particulière. Présentés comme cela la boxe et les sports de combats ressemblent déjà un peu moins à des pratiques de bourrins et de fanatiques pour gogos. Même s’il s’y trouve des bourrins, des fanatiques et des gogos comme ailleurs. Mais, au moins, ces bourrins et ces fanatiques-là se déploient-ils à visage découvert et acceptent de se retrouver seuls face à des adversaires plus ou moins prévenus et plus ou moins préparés : un jour, la défaite de ces bourrins et fanatiques peut être aussi violente- dans les règles- que n’a pu l’être leur carrière victorieuse si celle-ci l’avait été.

Si l’on a besoin d’un peu plus de « preuves » intellectuelles et littéraires de ce que la boxe ou les sports de combat peuvent permettre comme réflexion sur la condition humaine, des ouvrages comme De La Boxe de Joyce Carol-Oates, Un Goût de rouille et d’os de Craig Davidson (dont le réalisateur Jacques Audiard s’est inspiré pour son film), ceux de F.X Toole dont on se souvient du Million Dollar Baby adapté au cinéma par Clint Eatswood donneront un certain aperçu.

Pour la suite de cet article, ma conviction est que, de toute façon, qu’on le veuille ou non, notre quotidien est fait de ces combats de boxe que nous perdons ou que nous gagnons. Mais aussi de ceux que nous évitons sciemment- également avec raison- et de beaucoup d’autres dont nous subissons les coups et les conséquences parce-que nous les ignorons : nous n’avons pas ou plus connaissance de leur existence depuis si longtemps.

Aujourd’hui, c’est le premier jour (l’article a commencé à être rédigé ce 9 janvier 2019) des soldes dans notre pays. Nous serons des milliers ou des millions à nous demander s’il y’a une petite affaire à en tirer. Hier, je me suis ainsi rendu dans un magasin de chaussures afin de bénéficier de trente pour cent de réduction grâce à un code promotionnel utilisable en vente privée. Au lieu de me repérer et de m’insulter – encore toi ?!- comme on le ferait avec un poivrot qui, toujours, croit voir pousser son avantage dans le prochain verre, le vendeur m’a reçu et « conseillé ». Ensuite, sa collègue, à peu près la moitié de mon âge, a fait de même. Souriante et disponible, elle avait sûrement le sentiment de me rendre service. Toutes les démarches ont été enregistrées sur un Ipad 3 (j’ai demandé, séduit par l’ergonomie du clavier. Mais je n’ai pas cherché à l’acheter) afin que le modèle de chaussures que j’ai choisi – et payé- me soit livré dans quelques jours à mon domicile. Après avoir été joint par téléphone par l’entreprise de livraison. Cette façon de consommer était inconcevable lorsque j’étais enfant et que mes parents m’emmenaient essayer des chaussures dans le magasin Bata ou André du coin.

Hier, cette nouvelle façon de procéder avait bien-sûr quelque chose de pratique : Je suis reparti satisfait, avec l’assurance de bientôt recevoir l’objet de mes désirs. Si celui-ci ne me convient pas, je pourrai toujours le retourner et me faire rembourser. C’est donc moi qui ai tout pouvoir de décision. En plus, j’ai bénéficié d’un tarif promotionnel avant le début des soldes : même si je sais que tant d’autres en ont également bénéficié dans ce magasin ou un autre, cela me donne de près ou de loin le sentiment d’être privilégié. Car, bien-sûr, je suis persuadé d’avoir besoin de cette nouvelle paire de chaussures. Même si notre société cultive le manque, en extrait et en exploite la quintessence et me l’implante régulièrement dans l’aorte. Si bien que, même si je suis préoccupé par l’avenir écologique, j’ai assez régulièrement la sensation – presque délirante et hallucinatoire- d’être privé ou d’avoir été privé de quelque chose. Soit en regardant les autres, soit en voyant tout ce que la société nous « offre ». Du fait de cette sensation de manque, certains de mes achats sont sans doute et ont sans doute été des achats « de revanche », une revanche illusoire évidemment, plutôt que des achats de réelle nécessité. Et comme n’importe quelle personne dépendante, j’ai souvent cru avoir le contrôle sur ma consommation.

Il y’a quelques mois encore, alors que j’étais en plein entretien professionnel en vue d’obtenir un poste dans un service spécialisé dans les addictions, cette question, sans doute rituelle, est tombée :

« Avez-vous des addictions ? ».

Je me suis empressé de répondre : « Non, non, je n’ai pas d’addiction…. ». J’étais alors dans l’ignorance et dans le déni, persuadé que le mot « addiction » était une part de moi honteuse à même de me faire échouer à l’entretien. J’étais aussi mal préparé à cet entretien car un tout petit peu de réflexion m’aurait facilement permis de répondre différemment.

Car, au sujet de nos addictions ou dépendances, les faits sont plus durs et aussi imparables que certains uppercuts:

L’image péjorative du boxeur, c’est celle du bourrin attardé dont les traits du visage et les pensées sont des dessins abîmés. Celle, péjorative, de la personne dépendante ou addict, c’est, à l’extrême, celle du toxicomane peut- être celle du junkie qui se prostitue et est prêt à prostituer son perroquet, sa grand-mère ou son enfant pour une dose. Alors que sans en arriver à cette situation extrême, je le répète, la personne dépendante, ce peut aussi être celle ou celui qui fixe en permanence l’écran de son ordinateur, de sa tablette ou de son smartphone même lorsqu’il est en présence de son collègue, conjoint, ami, enfant ou semblable.

Bien-sûr, il n’y’a pas de délit à cette dépendance – ou addiction- sociale, à celle-ci et à d’autres telles que le recours au crédit et au découvert bancaire. Car ces addictions- sociales et économiques- sont légales, encouragées, et nous sommes consentants ou supposés être en mesure de disposer de tout notre discernement lorsque nous nous y adonnons. Car, officiellement, nous sommes des individualités et des êtres libres. Tel est l’intitulé de notre naissance. Nous sommes libres et égaux en droits. Aussi, notre usage d’une certaine consommation est-il le résultat de notre vocation : Nous sommes faits pour ce produit, cette paire de chaussures, ce smartphone, cet ordinateur, ce crédit, cet écran de téléviseur, et, pourquoi pas, pour cette femme-ci plutôt qu’une autre, pour cette école-là pour notre enfant. Nous sommes faits pour cela car c’est ce que nous « choisissons » et peu importe si nos choix sont très influencés par nos moyens – supposés- du moment.

Le terme de « vocation » est ici très trouble, peut-être fourbe, car il suggère une prédestination vertueuse alors que pour beaucoup, une vocation se présente ou se décide parce-que l’on a été privé dès l’enfance, parfois ou souvent avant même notre naissance, de la capacité consciente et économique de comparer afin d’arrêter notre véritable choix.

Pour ce qui est des soldes, je peux sans doute me rassurer en me disant que je consomme moins qu’avant d’une manière générale et, aussi, que, quitte à le faire, autant que ce soit durant les soldes dès lors que c’est mesuré, réfléchi, et , si possible, à la baisse. C’est peut-être, ce que dans un service d’addictologie, on appelle une réduction des risques. Après tout, celles et ceux qui suivent un régime amincissant continuent bien de manger. Mais c’est leur façon de manger, leurs habitudes de vie et alimentaires, qui changent.

La vraie richesse et la véritable liberté consistent sans doute à disposer de manière équilibrée de ses capacités conscientes- donc morales, intellectuelles, psychologiques, physiques- et économiques avant de faire des choix. Il y’a donc très peu de personnes libres contrairement à ce qui se dit.

Nous sommes des millions voire des milliards ultra-connectés et nous sommes presque tout autant à être ultra-isolés. Cela nous fait perdre bien des combats. Ce 7 janvier, cela faisait quatre ans que l’attentat de Charlie Hebdo avait eu lieu. Le 8 Janvier, cela faisait quatre ans que la policière Clarissa Jean-Philippe- « alors qu’elle était appelée pour un banal accident de la route »- était abattue à Montrouge par le terroriste qui, le lendemain, le 9 janvier 2015, allait attaquer l’Hyper-Casher de Vincennes. En janvier 2015, des gens se battaient en faisant la queue pour se procurer le numéro de Charlie Hebdo de l’après-attentat. Des millions de gens défilaient le 11 janvier 2015 « pour » Charlie et aussi, sans doute, pour l’Hyper-Casher. Y compris des chefs d’Etat et des personnalités politiques cherchant à se placer au bon endroit afin d’être bien vus des photographes et des média.

Assez vite, des dissonances sont apparues : un compatriote m’expliquait qu’en Guadeloupe, la marche du 11 janvier « pour » Charlie avait plutôt été perçue comme une marche « raciste » car rien n’avait été dit ou fait ce jour-là en mémoire de la policière Clarissa Jean-Philippe, noire et antillaise.

Des « Je suis Charlie » cessaient de l’être car en désaccord avec l’humour et des articles de l’hebdomadaire. Certains de ces ex « Je suis Charlie » regrettant que les terroristes aient mal accompli leur travail le 7 janvier 2015.

Certains intellectuels et journalistes, aussi, ont critiqué et critiquent Charlie Hebdo pour sa persistance à aborder certains sujets : Les intégrismes religieux islamistes et catholiques par exemple.

Des membres de Charlie Hebdo ont quitté le journal depuis. J’ai d’abord cru que c’était dû aux effets- très compréhensifs- du traumatisme post-attentat. J’ai compris récemment que des dissensions parmi les membres du journal après l’attentat étaient peut-être la cause principale de certains de ces départs. Et que certains de ces ex-confrères, lorsqu’ils se croisent désormais, ne « se disent plus bonjour ».

Et puis, il y’a eu cette intervention récente de Zineb El Rhazoui, « la journaliste la plus menacée de France » (ou du monde ?) dans l’émission télévisée de Thierry Ardisson. J’en ai eu connaissance hier soir, par hasard, en tombant sur un post d’un « ami Facebook » et ex-collègue du mensuel Brazil.

Zineb El Rhazoui, une des rescapées de l’attentat du 7 janvier 2015, ex-journaliste de Charlie Hebdo également, a aussi écrit sur l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 (13 Zineb raconte l’enfer du 13 novembre avec 13 témoins au cœur des attaques, éditions Ring). Livre que j’ai acheté et sur lequel j’écrirai sûrement comme j’ai parlé du film Utoya dans la rubrique Cinéma. Cela m’a un peu dérangé que Zineb El Rhazoui passe dans l’émission de Thierry Ardisson car je le perçois, lui, un peu comme un animateur télé opportuniste ( autant que les autres ?). Mais le principal était sans doute que Zineb El Rhazoui puisse venir s’exprimer sur un plateau télé. Et sans doute qu’il valait mieux venir s’exprimer dans l’émission de Thierry Ardisson plutôt que dans celle d’un autre animateur télé…ou dans le vide.

Dans cet extrait d’intervention d’environ deux minutes, j’ai regardé et écouté cette jeune et belle femme dire comment, en tant que rescapée de l’attentat du 7 janvier 2015, elle avait personnellement ressenti ce 7 janvier 2019, ce « mépris » du Président Macron. Ce mépris que les gilets jaunes (8 ème ou 9 ème samedi de mobilisation de suite) ont évoqué pour expliquer leur colère et leur mouvement. Zineb El Rhazoui était visiblement émue. Elle en a expliqué les raisons. Sur le plateau télé, la sympathie et l’empathie étaient présentes. Je me suis pourtant demandé dans quelle solitude elle allait se retrouver ensuite, une fois qu’elle aurait quitté ce plateau télé. Comme plusieurs des survivants de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui vit désormais sous escorte. Ce qui comprime beaucoup sa vie personnelle et sociale à l’image sans doute d’un Roberto Saviano. Ou, dans un autre registre, d’un Edward Snowden ou d’un Julian Assange.

Je n’ai pas le courage – et sans doute ni l’extra-lucidité- d’une Zineb El Rhazoui. Lequel courage (liberté, témérité, ténacité ou inconscience) s’était manifesté bien avant qu’elle rejoigne la rédaction de Charlie Hebdo. Je ne la connais pas. Je ne la rencontrerai sans doute jamais. Et si je la rencontrais, je ne vois pas ce que je pourrais lui dire à elle comme à d’autres -qui risquent leur vie avec leur culture et leur intelligence pour leurs idées- de consistant. Mais je peux la nommer elle et d’autres. Ce que je viens de faire. Et, ce faisant, je contribue un peu moins à sa mort directe ou indirecte, car ne pas ou ne plus nommer les êtres, ne pas ou ne plus penser à eux, c’est, d’une façon ou d’une autre, les faire disparaître ou les laisser disparaitre.

Avant le 7 janvier 2015, je ne lisais pas Charlie Hebdo. J’avais essayé, une fois, plusieurs années auparavant, alors que Philippe Val dirigeait encore le journal. Je n’avais pas aimé le style ainsi que le contenu. Si j’ai un peu de chance, vu que je garde beaucoup de choses, je retrouverai ce numéro un jour. Depuis le 7 janvier 2015, je lis Charlie Hebdo. Je trouve un certain nombre de leurs articles très bien écrits et instructifs. Il s’y parle bien-sûr de l’intégrisme islamiste puisque c’est celui-ci qui constitue leur Hiroshima mémoriel. En cela, pour moi, Charlie Hebdo est le journal d’un deuil impossible. Mais dans Charlie Hebdo, on y parle aussi beaucoup d’autres actualités telles que les gilets jaunes, l’écologie, les migrants, la souffrance infirmière dans les hôpitaux ( il y’a quelques mois, le journal avait sollicité les témoignages de personnels exerçant dans les milieux de la santé), la politique en France et ailleurs….

En commençant à écrire cet article, je n’avais pas prévu de parler autant de Charlie Hebdo. De L’hyper-casher, de Clarissa Jean-Philippe (qui « a » depuis ce 11 janvier 2019 une allée qui porte son nom dans le 14ème arrondissement de Paris). Il ne s’y trouvait d’ailleurs aucune ligne mentionnant Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui, Edward Snowden, Roberto Saviano, Julian Assange. Tout au plus avais-je prévu de mentionner, tout de même, l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier. Il est tellement de situations immédiates, quotidiennes, qui nous éprouvent et nous prennent. Mais nous sommes aujourd’hui le lundi 14 janvier 2019. Presqu’une semaine est passée depuis que j’ai commencé la rédaction de cet article. Nous sommes nombreux à être assignés très tôt à une fonction, un statut, une façon de penser ou une particularité et à croire que cela est définitif. Plutôt que de m’en tenir définitivement à la première version de cet article, j’ai préféré l’ouvrir à ce qui m’avait ouvert, moi, entre-temps.

Sur un ring, le boxeur a une acuité maximale. Car il sait et sent intuitivement que sa vie en dépend. La vie de Zineb El Rhazoui et d’autres personnalités – y compris parmi leurs adversaires idéologiques- ressemble à cela. Sauf que certains coups que l’on reçoit dans la vie sont tellement vicieux. Tellement imprévisibles. Tellement protégés derrière des armées de différentes espèces. Derrière de vastes immunités. Il nous faut apprendre à les encaisser et à les esquiver dès qu’on le peut. Mais dans la vie de tous les jours, on ne peut pas tout le temps vivre aux aguets, les poings fermés et les yeux ouverts. Même un boxeur professionnel et expérimenté ne peut pas le faire indéfiniment sur un ring. Alors, dans la vie de tous les jours, certaines et certains en profitent. D’autres donnent des coups sans le savoir et aussi parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement avant d’apprendre à avoir une conscience et à changer de comportement. Et aussi, parce-que, même s’ils feront du mal à quelques uns, ils feront du bien à beaucoup d’autres.

D’où l’importance de (savoir) bien s’entourer, de disposer de lieux de résidences- et de retraits- sûrs et de savoir entretenir des relations de bon voisinage et en bonne intelligence y compris avec des personnes que notre instinct premier nous donnerait plutôt envie de rejeter ou de défier. Cette façon de raisonner contredit ce que j’ai pu écrire plus haut ou est une manière lâche et hypocrite de se défiler ?

Je repense à Christophe, mon ex-rédacteur en chef de Brazil alors qu’au festival de Cannes, j’avais été content de lui montrer des photos que je venais d’acheter. Parmi elles, une photo de Jet Li. Christophe avait eu une mine dépitée. Lui, défenseur d’un cinéma d’auteur indépendant, face à un de « ses » journalistes lui montrant une photo d’un acteur de cinéma grand spectacle a priori sans fondement. Mais Jet Li est un artiste martial. Et, aussi bon soit-il, et il l’est, toute personne qui s’y connaît un tout petit peu en films d’art martiaux sait qui est Bruce Lee. Dans son dernier film, Operation Dragon, alors qu’il se rend, mandaté par le gouvernement britannique, à un tournoi d’art martial, Bruce Lee croise un combattant teigneux prêt à se bagarrer à tout bout de champ. Provoqué par celui-ci, Bruce Lee lui répond : « Disons que mon art consiste à combattre sans combattre ».

Mais on peut préférer cette conclusion qui reprend mot pour mot les propos d’un manager, Thibaut Griboval, sur son site sixty-two.be, bien qu’au départ, son orientation libérale me crispe. Car celle-ci a souvent tendance à mettre dans la lumière celles et ceux qui « réussissent » et à gommer tous les autres qui se sont fracassés en cours de route en essayant de réussir :

« Nous entrons plutôt dans une économie de la créativité, où le leader est celui qui sait ouvrir des portes, voire des avenues, dans un espace surchargé d’informations, difficilement lisible ».

On peut aussi s’en tenir à éprouver une certaine culpabilité. Comme celle que j’ai ressentie ce samedi, en croisant deux gilets jaunes, alors que je me rendais à nouveau dans un magasin pour profiter des soldes. Ou hier soir en écoutant et en voyant Zineb El Rhazoui parler du « mépris » du Président Macron lors de l’émission télévisée de Thierry Ardisson.

Quoiqu’il en soit, aujourd’hui ou demain, un ou plusieurs combats de boxe avec soi-même auront lieu.

Franck Unimon, ce lundi 14 janvier 2019.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun.

Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun. Même si je n’en parle pas

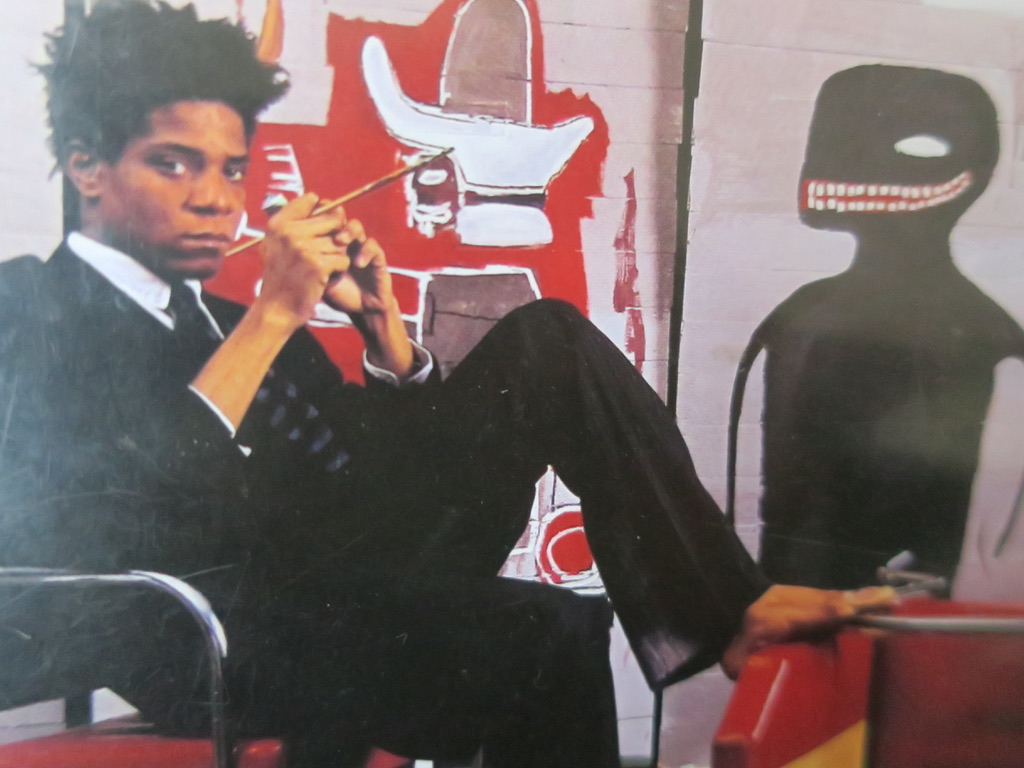

Même si je n’en parle pas Visage partiel d’un comédien

Visage partiel d’un comédien