Gagner plus d’argent

Quantités et cent façons

La façon dont je gagne de l’argent a plus d’importance que sa quantité. J’ai failli écrire :

« La façon dont je gagne de l’argent commence à avoir plus d’importance… ».

Puis, j’ai un petit peu réfléchi et je me suis corrigé. Depuis le début, la façon dont je le gagne, cet argent, ce miroir, cette excroissance particulière de soi, a eu plus d’importance que sa quantité. C’est un automatisme et un conditionnement si bien assimilés depuis des années que je l’avais oublié. Ça m’a inspiré spontanément beaucoup de mes choix lorsque, vers ma majorité, accédant au monde des adultes mais aussi à celui de mes « libres » choix, je me suis dirigé vers un métier plutôt que vers un autre. Vers une relation plutôt que vers une autre. Vers certaines destinations plutôt que vers d’autres. Vers certaines discriminations plutôt que vers d’autres. Vers certaines expériences plutôt que vers d’autres.

Il n’y a aucune noblesse dans mon attitude de départ.

La peur du chômage au moins, la peur du monde ainsi que le peu de valeur que je m’accordais, plus que l’adéquation avec mes aspirations profondes, m’ont fixé. Puis, présenté certaines décisions et objectifs comme « réalistes » pour une personne comme moi.

Réalisme que d’autres refusent et ont refusé.

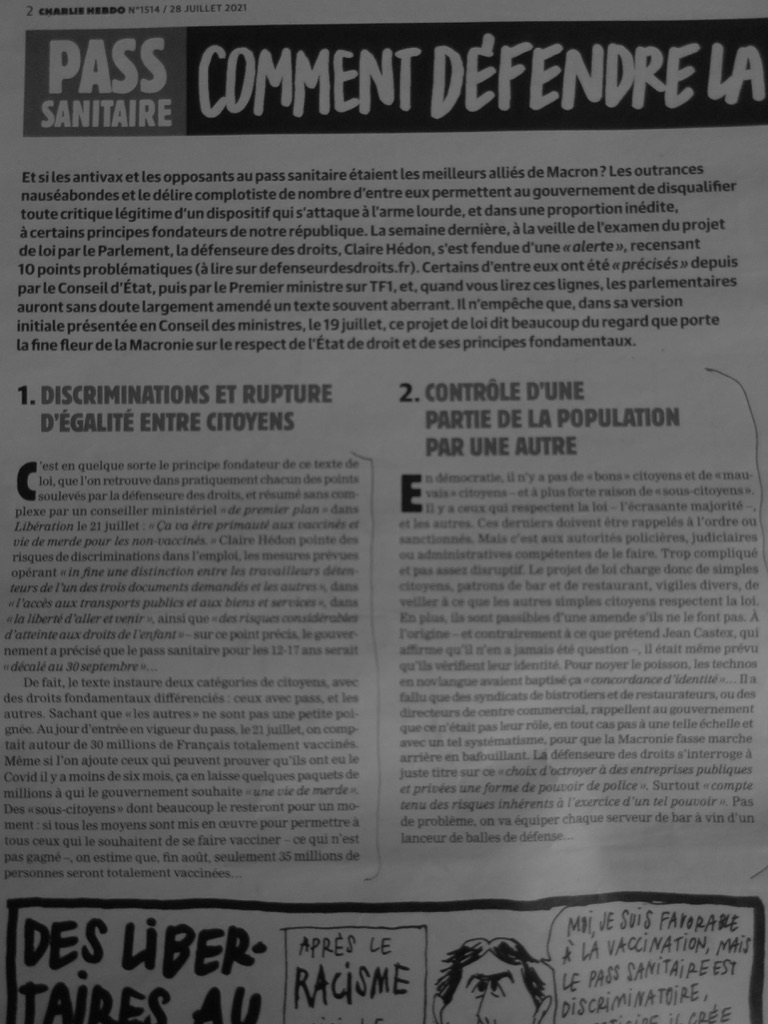

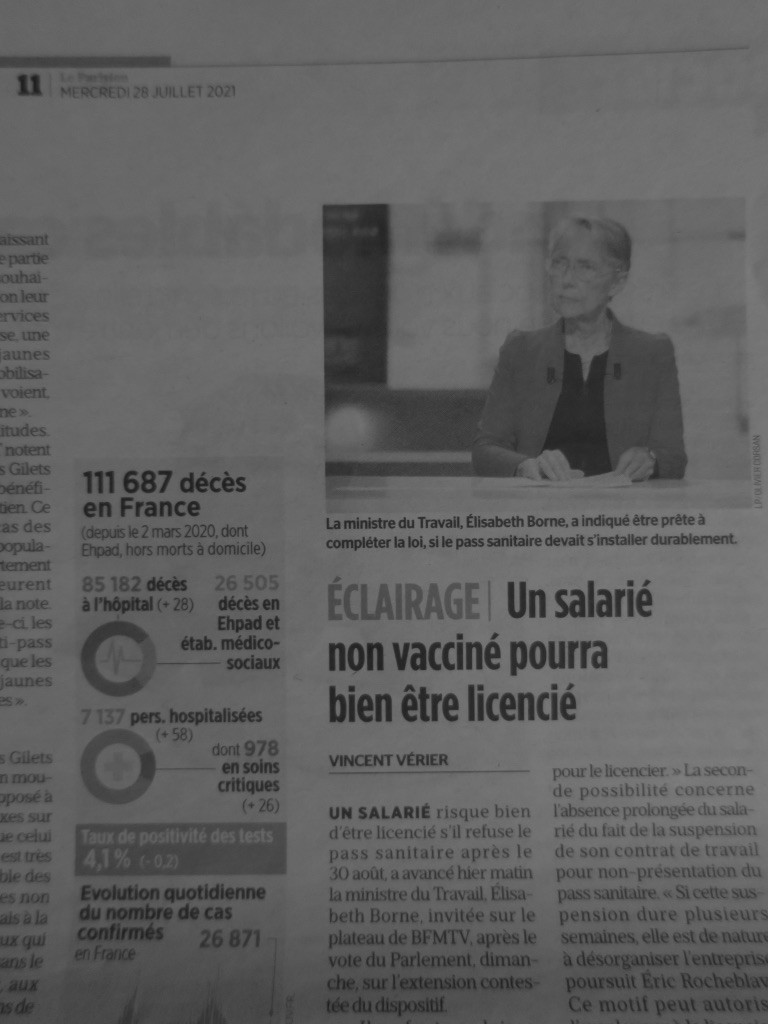

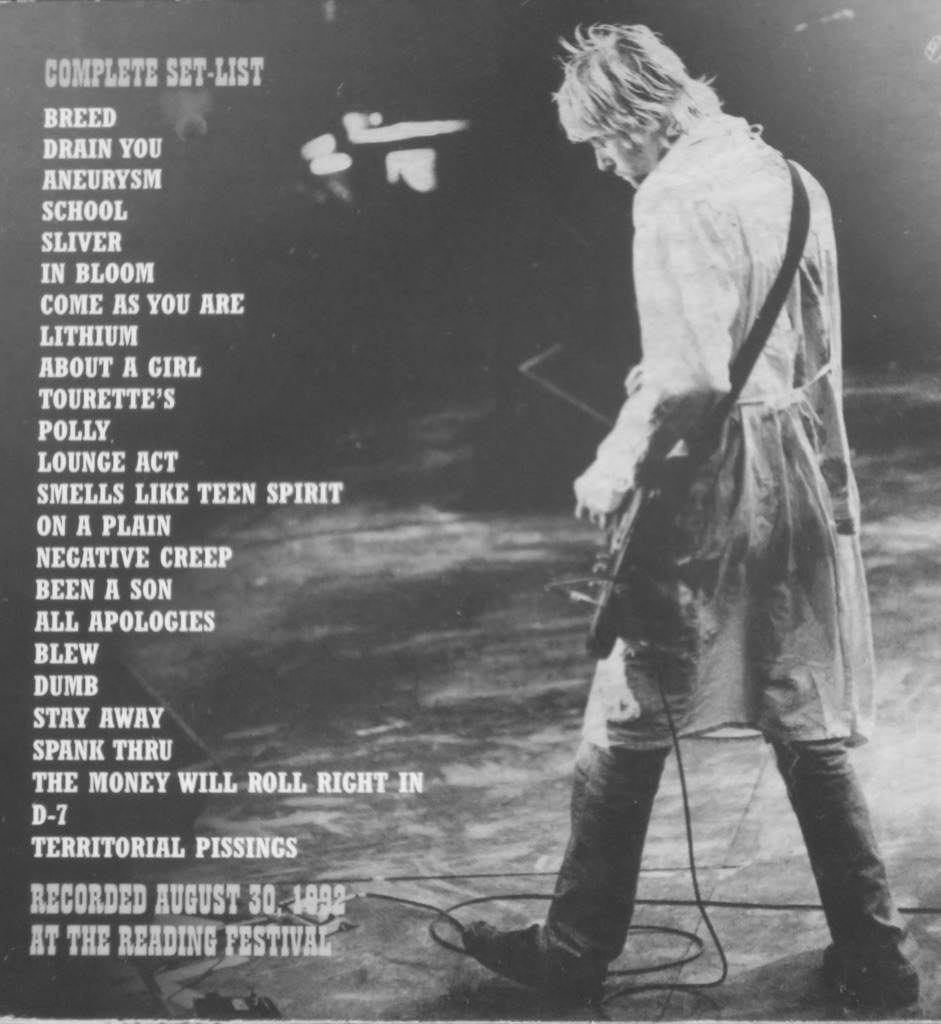

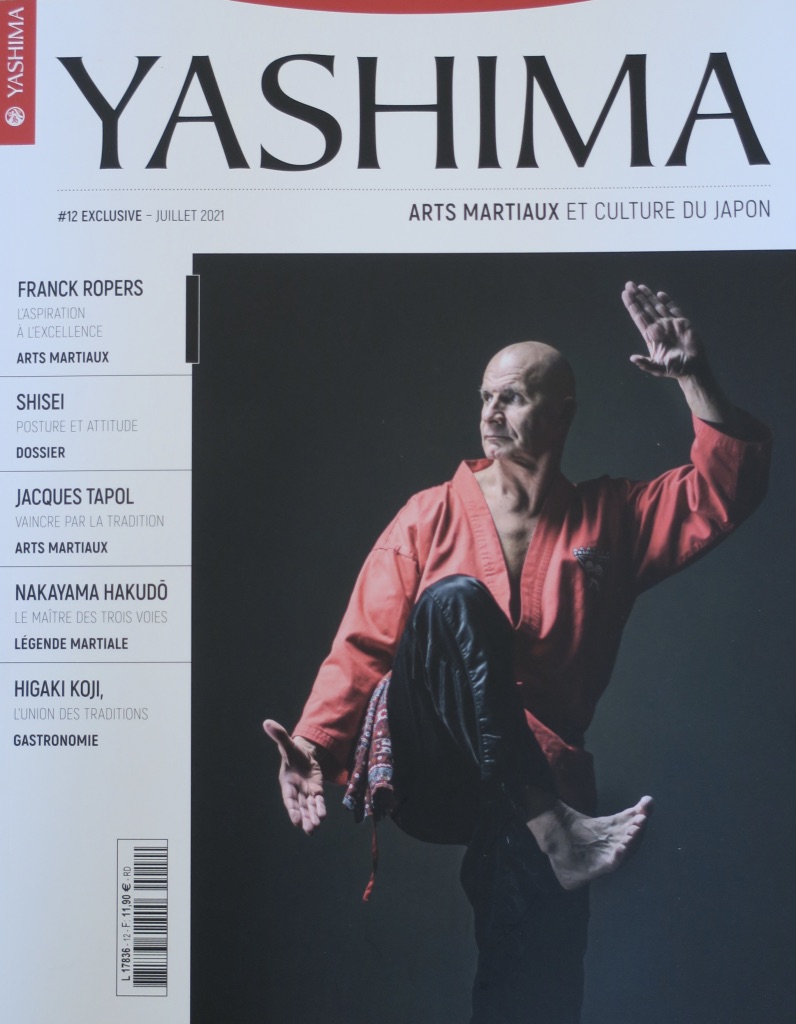

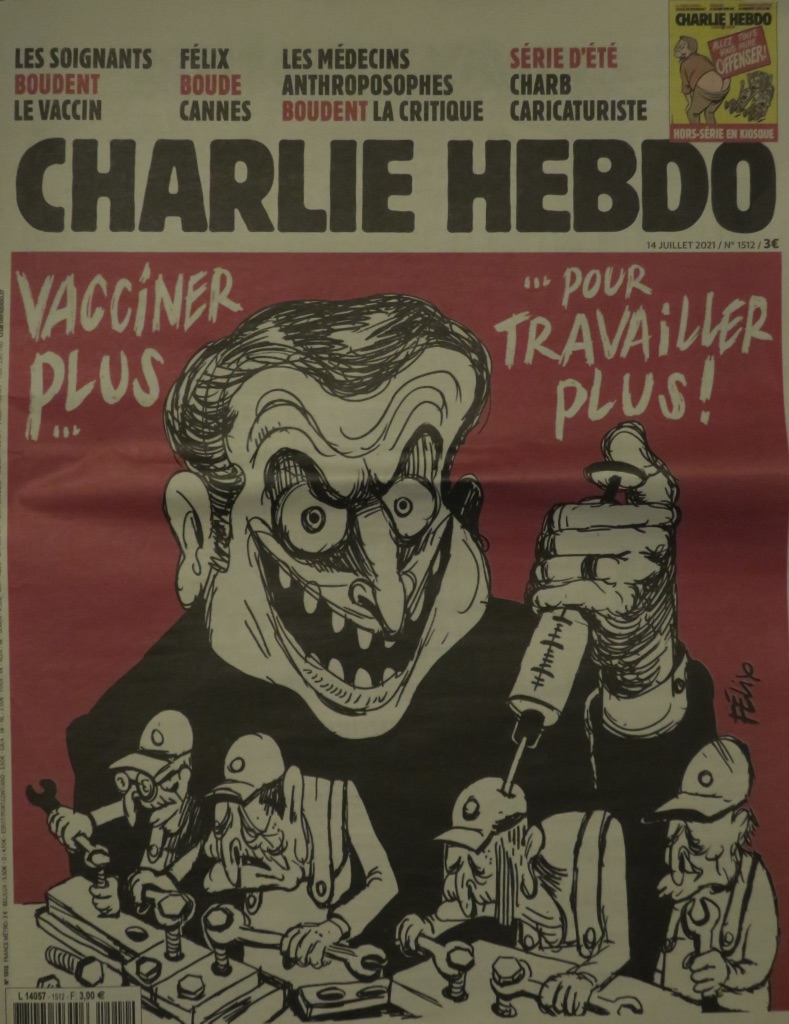

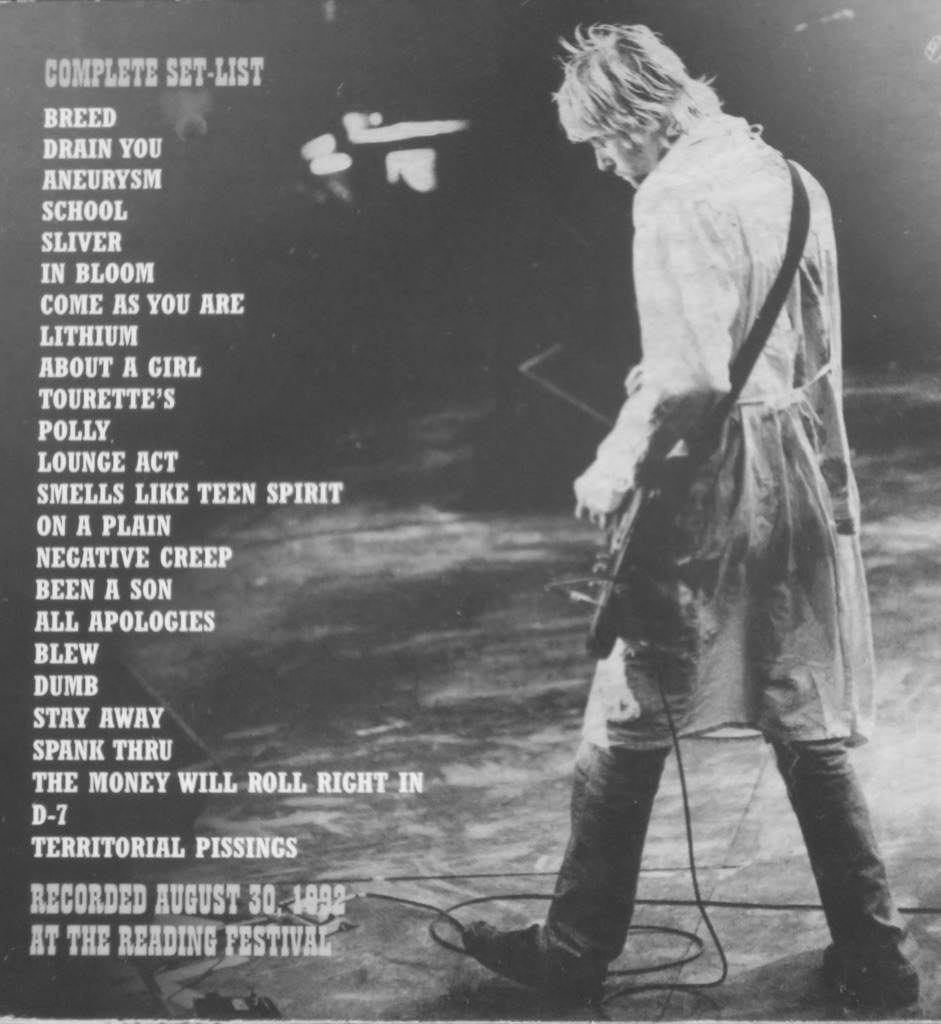

Avec plusieurs années de retard, une trentaine, j’ai écouté et réécouté hier l’album Live At Reading du groupe Nirvana « de » feu Kurt Cobain. Le concert date de 1992. Un cd de plus emprunté à la médiathèque de ma ville il y a environ quinze jours avant qu’elle ne ferme pour quinze jours, pour la première fois, pendant l’été. Je verrai bien si, lors de sa réouverture, la nouvelle obligation de présenter un pass sanitaire sur un lieu public- pour causes de pandémie due au Covid- me privera désormais de l’accès à la médiathèque où j’ai mes habitudes. Et où j’emmène ma fille régulièrement depuis qu’elle a moins de un an. ( Dans la peau d’un non-vacciné)

Sans a priori, pourtant, on peut dire que mes rapports avec le réalisme diffèrent de ceux qu’ont entretenus Kurt Cobain et les autres musiciens du groupe avec lui.

A priori :

En 1992, je « connaissais » le groupe Nirvana par son titre Smells like Teen Spirit. Un titre que j’aimais bien alors que Nirvana, la musique grunge, ne faisait pas partie, a priori, de mes entités musicales.

A priori.

Car, pour paraphraser l’humoriste Dédo qui avait pu demander, avec son allure de hard-rocker ou de gothique « Est-ce que j’ai une gueule à écouter du Zouk ?! », en 1992, j’étais « dans » d’autres genres musicaux que le grunge. Et, pour en avoir fait et refait l’expérience, je ne crois pas que la majorité des adeptes de Nirvana de cette époque ou d’aujourd’hui, soient prêts à écouter du Zouk, du Dub, de la Salsa, du Maloya ou du Léwoz. Et, encore moins à en danser.

Les adeptes de Nirvana préfèrent entrer – et rester- dans d’autres atmosphères afin de chasser leurs fantômes ou de communier avec eux. Pourtant, dans beaucoup de ces univers de « gratteux », lorsque l’on regarde de plus près à la source des religions musicales de ces prêtresses et de ces prêtres du Rock – pour électrifier ou simplifier – on retrouve des croisements et des inspirations « étonnantes ».

Le Bluesman Leadbelly pour Kurt Cobain ? BB King pour Bono du groupe U2 qui, dix ans avant Nirvana, dans les années 80, avait sans doute eu le même éclat ?

Et, avant U2, AC/DC, dans les années 70, dont l’écoute de quelques titres en concert suffisent pour retrouver le goulot du Blues ?

En nommant AC/DC, U2 et Nirvana, je cite seulement trois groupes musicaux qui, avant l’avènement du Rap, et même après son avènement (nous sommes le mardi 27 juillet 2021) aujourd’hui encore, je le crois, vont parler à beaucoup de personnes.

Jeunes et moins jeunes. Adeptes de Rap ou d’autres genres musicaux.

Au départ, je n’avais pas du tout aimé le groupe U2 et son titre Sunday, Bloody Sunday par exemple. Mais j’avais aimé With or Without you avant d’autres titres. Comme avec la musique classique, lorsqu’un musicien ou un compositeur « compte », il y a toujours une œuvre ou un titre que l’on va aimer ou que l’on a aimé sans le savoir.

Si des jeunes d’aujourd’hui, comme je l’ai « été », font d’abord la grimace en entendant parler de AC/DC, de U2 ou de Nirvana ou de leurs titres, c’est peut-être parce qu’ils ne sont pas encore suffisamment « mûrs » ou suffisamment « sûrs » de ce qu’ils ressentent pour s’apercevoir que ces groupes, comme bien d’autres groupes de différents genres musicaux, parlent d’eux.

Je n’étais pas suffisamment « mûr » pour m’apercevoir de l’importance du groupe NTM lorsque le groupe existait dans les années 90. Pourtant, je le « connaissais ». J’avais même acheté le Cd d’un de leurs albums :

J’appuie sur la gâchette.

Mais, si j’étais allé, seul, au Zénith au concert de Mc Solaar (concert qui m’avait déçu) comme à celui, à l’Olympia, du groupe I AM (un des meilleurs concerts auxquels je sois allé) j’avais manqué de courage pour aller à celui de NTM.

Ce n’était pas la musique de NTM qui m’avait effrayé. Car certaines musiques font « peur ».

C’est le public de NTM qui m’avait fait peur.

Je n’avais pas de bande, de potes ou d’amis à même de me protéger ou de me défendre si, en me rendant à un de leurs concerts, dans les années 90, on avait commencé à me chercher noise. Je voulais aller à un concert. Pas à un combat UFC contre plusieurs assaillants potentiels pour une histoire de casquette, de blouson ou d’apparence.

Je ne me posais pas ce genre de question pour ma sécurité ou ma survie en me rendant, souvent seul, aux autres concerts. Je me l’étais et me la suis posé seulement pour un concert de NTM dans les années 90.

Et, c’est seulement après la dissolution du groupe, vers 2005, que je m’étais aperçu de l’importance du groupe dans ma vie. En réentendant certains titres. En voyant certains passages de leur concert.

Avant 2005, même si j’avais aimé plusieurs des tubes de NTM, je rejetais moralement l’image et certains des comportements du groupe (de Joey Starr en premier lieu) au travers de divers faits divers commentés et très médiatisés.

Le temps me semblait sûrement cimenté alors que des groupes comme NTM ou Nirvana savent le fracturer et promouvoir leur éclosion au travers des fissures là où je m’arrêtais devant le mur.

La Base de L’Oncle Tom ?

Pour l’élaboration d’une bonne pizza, il faut commencer par la base, c’est à dire la qualité de la pâte alimentaire que l’on utilise, les ingrédients, le tour de main, la température de la cuisson et ensuite le type de four que l’on emploie.

Etais-je de la bonne pa-pâte à Oncle Tom ?

Vingt ans plus tôt, au lycée Joliot-Curie de Nanterre, Pascal, un « grand », Rasta, l’antithèse de l’Oncle Tom, musicien, ami d’un ami qui faisait alors figure, pour moi, de grand frère de substitution, m’avait subitement interpellé :

« Qu’est-ce que tu fais ?! ».

C’était jour de classe et je venais d’entrer dans la cour du lycée. Pascal, ancien basketteur, plus âgé que moi d’un ou deux ans, plus grand que moi de vingt bons centimètres, était debout, appuyé contre un arbre chétif situé sur un petit promontoire. Tel un surveillant observant la façon dont les uns et les autres pénétraient en défilant dans le lycée. Une fonction complètement officieuse. Pascal devait être en terminale. J’étais en première. A côté de lui, se trouvait un autre garçon à peu près de son âge.

Devant ce tribunal improvisé, j’avais été désarçonné. Cette interpellation ne faisait pas partie des matières prévues dans mon emploi du temps.

Je m’étais senti obligé de répondre. Je « connaissais » Pascal. Je l’admirais et le craignais aussi. Son autorité. Son allure. Son assurance. Tout cela, évidemment, j’en étais dépourvu. Je me sentais son inférieur.

J’avais réussi à répondre : « Je vais à l’école… ».

Pascal avait alors répété, avec un air un peu sardonique : « Tu vas à l’école ?! ». A ses côtés, l’autre « grand » s’était marré tout doucement en se tournant vers Pascal. Pour ajouter : « Il va à l’école… ».

J’aurais pu répondre que c’était déjà plus que bien que je sois au lycée, et assez bon élève. Mes parents, d’origine modeste, avaient accédé à la classe moyenne, en quittant jeunes leur île natale et tropicale – plus tard, j’allais apprendre que leur île natale faisait rêver beaucoup de monde par ailleurs- pour la France.

Mon père, afin de m’assurer un avenir, avait eu le projet pendant des années de faire de moi un futur mécanicien de voitures. Moi qui ne savais même pas changer une roue de vélo et qui étais beaucoup plus un petit intello à lunettes qu’un manuel. Hier encore, même si je me suis un peu civilisé pour certaines œuvres manuelles, juste pour essayer devant ma fille une nouvelle petite pompe à vélo très esthétique -présentée comme très pratique par la vendeuse- je n’ai pas été très convaincu par mes compétences. Ainsi que par la pertinence de mon achat.

Mais pour mieux répondre à Pascal, il aurait déjà fallu que je comprenne à qu’avoir obtenu l’accord de mon père pour aller au lycée revenait presque au fait d’accéder à une grande école du genre l’ENA, Polytechnique ou Sciences Po. Cela, grâce à l’intervention de ma prof de Français de 3ème, Mme Askolovitch /Epstein.

Peut-être que certaines et certains de mes camarades connaissaient ces grandes écoles. Je pense à ceux qui m’étonnaient dès le début de l’année scolaire lorsqu’ils lâchaient un :

« J’ai regardé le programme de cette année ». Ou qui se montraient plus que critiques sur tel collège ou tel lycée dont le niveau avait « baissé ».

Evidemment, mes parents et les membres de ma famille, eux, n’avaient jamais été concernés par ces histoires de « programme de l’année », de « niveau qui avait baissé » ou par l’existence de ces grandes écoles.

Par contre, la mécanique automobile, niveau BEP, ma famille connaissait.

Nous étions au milieu des années 80. L’époque de François Mitterrand, Président socialiste. De U2. Ou de Kassav’pour celles et ceux qui savent. Quelques années après AC/DC. Avant Nirvana. NTM n’existait alors pas en tant que groupe de Rap.

Alors, Kool Shen, Joey Starr, ou MC Solaar et Akhénaton, qui ont à peu près le même âge que moi, auraient pu être des « connaissances » si nous avions habité dans la même cité ou dans les mêmes environs. Des personnes que j’aurais pu saluer ou dont j’aurais pu connaître le nom et certains « faits ». Comme cela a été le cas pour plusieurs jeunes de ma cité et des environs que je croisais ou dont les noms parfois circulaient. Je me rappelle encore des noms de famille et des prénoms de certains.

Que ces jeunes aient « mal » tourné ou se soient « bien » intégrés dans la société et le monde des adultes. Des jeunes qui, comme les fondateurs de Nirvana ou de NTM, à un moment ou à un autre, ont été en colère et tristes comme beaucoup de jeunes mais qui ont voulu prendre du bon temps et ont suivi certaines règles autrement, d’abord les leurs, lorsque le monde des adultes s’est rapproché d’eux et que leur tour d’y entrer est arrivé.

Hormis pour Hypokhagne, je ne peux pas affirmer que connaître alors l’existence de l’ENA, Polytechnique, Sciences Po ou d’autres grandes écoles, aurait beaucoup changé mes « choix » d’orientation à la fin du lycée. Mais nos décisions peuvent changer ou évoluer selon les perspectives et les exemples que l’on connaît près de soi ou autour de soi. Avec les expériences que l’on s’autorise.

Peut-être étais-je un Oncle Tom dès le lycée ? Moi qui avais déjà lu plusieurs livres de Richard Wright, sans doute de Chester Himes, qui écoutais du Bob Marley à la maison depuis mon enfance ; qui m’intéressais à la philosophie, et qui, avant mes dix ans, avais eu droit à des leçons répétées de mon père à propos de l’esclavage ?

Je m’intéressais aussi aux Black Panthers, à Malcolm X et à Martin Luther King, à L’ANC et à Nelson Mandela, alors encore en prison. Mais rien de cela ne transparaissait dans mon comportement de lycéen scolaire et soumis. On peut être un Oncle Tom lettré.

Ce jour-là, j’avais réussi à répondre plutôt timidement à Pascal et à son partenaire :

« J’écris des poèmes… ».

Si son comparse, sans doute un annexe secondaire, s’était tu, Pascal, lui, de manière surprenante, avait donné du crédit à cette nouvelle donnée.

Il ne m’a pas dit : « C’est très bien. Continue ! ». Ni : « Ce serait bien que tu me montres ». Mais j’ai perçu que ces quelques lignes que j’avais pris l’habitude de tracer sur des feuilles de papier m’avaient donné un petit peu plus de consistance à ses yeux. Même si je ne voyais pas en quoi ce que j’écrivais me distinguait tant que ça de toutes celles et tous ceux qui allaient « seulement » à l’école, j’avais compris que je faisais quand même quelque « chose » qui trouvait grâce à ses yeux. Je n’étais pas un Oncle Tom ou un benêt en voie de finalisation.

Je veux bien croire que Pascal ait rapidement oublié cette anecdote. Comme il a pu oublier qui je suis, alors que je m’en rappelle encore plus de trente années plus tard. Ce genre de situation m’arrive régulièrement. Plusieurs années plus tard, je reconnais et me rappelle de personnes qui m’ont totalement oublié. Ceci pour dire comme j’étais peu marquant comme individu.

Il y a à peine deux semaines, j’ai refait le même coup à quelqu’un. La dernière fois que je l’avais vu, c’était…en 1989. Il ne se souvenait absolument pas de moi. J’ai pu lui restituer le contexte avec tellement de détails qu’il a été obligé d’accepter que notre rencontre avait bien eu lieu. Comme lui dire, qu’à cette époque, le tube de Laurent Voulzy qui passait était Le Soleil donne. Et qu’au cinéma, on parlait pas mal du film Faux-semblants de David Cronenberg. Finalement, avant de se rendre définitivement, il a fini par me demander :

« Mais comment ça se fait que tu te souviens de moi ?! ».

Je lui ai alors répondu, très sûr de moi :

« Pourquoi je ne me souviendrais pas de toi ?! ».

En cherchant sur internet il y a quelques années, j’ai appris que Pascal était devenu éducateur spécialisé. Je n’ai pas l’impression qu’il ait continué de faire de la musique pour des raisons que je ne m’explique pas. Et, la dernière fois que je l’avais croisé, cela devait être à l’université. Il avait alors rasé ses locks et était devenu facteur à vélo.

Le hasard veut que l’homme que j’avais rencontré en 1989- et à qui j’ai fait la surprise de le reconnaître récemment- porte aujourd’hui des locks et est musicien. En 1989, je ne le savais pas musicien ( ou je l’ai oublié) et il avait une coupe de cheveux plutôt similaire à celle de Pascal, la dernière fois que j’avais croisé celui-ci et qu’il était devenu facteur.

Nirvana :

En écoutant et en réécoutant hier cet album live du groupe Nirvana, j’ai eu l’impression d’écouter et d’entendre ce qui me manquait dans ma jeunesse. Et ce qui fait, en principe, le panache de la jeunesse avec l’insouciance :

Le fait de vivre sans s’arrêter et sans contrôle.

Le groupe Nirvana, et Kurt Cobain, me font penser à des personnes qui, dans un restaurant, casseraient tout. Que l’on applaudirait ensuite. Et à qui l’on glisserait discrètement à l’oreille :

« Vous avez fait ce que j’avais envie de faire depuis longtemps ». « Ou très souvent ».

Et, au moment de payer l’addition et les réparations, les spectateurs ou tout un tas de médias et de personnalités les plus diverses se dépêcheraient soit de répéter :

« C’est de l’art ! Ce n’est pas à eux de payer ! Ils ont raison ! ». Rapidement, quelqu’un justifierait leur comportement et expliquerait en quoi, là, précisément, le fait d’avoir tout cassé dans ce restaurant, était un acte salvateur et nécessaire pour la société et le monde entier.

La différence entre Nirvana, ou tout groupe, artiste ou personnalité qui casse ainsi la baraque, symboliquement ou concrètement, et le citoyen lambda ou scolaire, c’est d’abord d’être les premiers à « défrayer la chronique » là où la majorité le pense et le souhaite mais n’ose pas le faire.

Ensuite, l’autre différence avec la majorité, c’est que ces artistes et ces personnalités sont prêtes à assumer les risques de leurs comportements. Sur leur vie et sur leur santé. Ou acceptent d’être regardés de travers par la majorité voire provoquent cette majorité, ou cet ordre social ou autre, qui les contraint ou cherche à les contraindre.

Leur attitude n’est pas gratuite. On parle alors de Sincérité de leur engagement. Lequel engagement servira ensuite d’exemple ou sera reconnu par une bonne partie de la majorité. C’est ce que l’on appelle la « commercialisation » ou la « récupération ». Ou la reconnaissance. Si ces artistes ou ces personnalités ont la chance, ou la malchance – Kurt Cobain comme d’autres artistes a très mal vécu l’énorme succès de Nirvana- d’arriver à la bonne époque. En présence des témoins qui rendront compte ; qui sauront bien expliquer l’œuvre ; et qui sauront aussi trouver les moyens qu’il faut pour défendre l’œuvre, les artistes ainsi que leur souvenir.

Le citoyen lambda ou scolaire, lui, s’il se met à tout casser dans un restaurant, terminera en garde à vue. Cela sera peut-être marqué dans son casier judiciaire. Sauf s’il est reconnu irresponsable au moment des faits car sous le coup de troubles psychiatriques.

Cet incident, si le citoyen lamba ou scolaire, a un emploi « normal » comme la majorité des citoyens, peut lui faire perdre son emploi. Et, il devra, seul, rembourser les réparations de ses dégâts dans le restaurant. S’il a de la chance, et s’il avait contracté une bonne assurance, celle-ci pourra peut-être l’aider financièrement. S’il a moins de chance, sa femme le quittera peut-être. Ou, elle le trompera avec le restaurateur qui aura besoin de consolation.

Les artistes ou les personnalités, elles, pourront voir, jusqu’à un certain degré, leur CV se bonifier avec ce genre de dégâts. Elles se feront peut-être inviter par le restaurateur où tout cela s’était passé. Afin de les remercier pour toute la bonne publicité que l’incident a apporté à l’établissement. Le citoyen lambda ou scolaire, lui, devant le même établissement, sera déclaré tricard. Au mieux, s’il s’y prend bien, il aura peut-être le droit de faire la manche ou d’obtenir l’autorisation de venir vendre des fleurs aux clients du restaurant.

Je crois que l’on s’attache, non à un marchand de fleurs, mais à un groupe de musique, ou à un auteur en particulier, parce qu’il exprime nos manques. Nos peines. Parce qu’il « display »- il dévoile ou exprime- ce courage qui nous a manqué ou que l’on aurait voulu avoir en certaines circonstances et étapes de nos vies. Car qui, n’a pas eu envie, un jour ou l’autre, dans certaines situations, de tout casser et s’est retenu ?

Ce genre d’expériences et de miroir avec un groupe ou une personnalité, n’a pas d’époque, d’âge ou de genre musical ou même de domaine de discipline spécifique.

C’est pour cela que le nom d’un groupe, ses origines, sa couleur de peau, son style de musique ou sa langue importent peu. Tout ce qui compte, c’est le moment, où, dans notre existence, la rencontre avec notre « double » ou notre « alter-ego » public est possible et se fait.

Il y a tant de rencontres et d’opportunités ratées, avec soi-même et avec les autres, que lorsque certaines de nos rencontres réussissent, nous faisons le plein- et à ras bord- de ces rencontres. Par la musique ou dans d’autres domaines.

Sauf que pour qu’un Nirvana, un AC/DC, un U2, un Bob Marley, un NTM, Un MC Solaar ou un I AM « réussisse », beaucoup d’autres échouent. Et, davantage encore, en deviennent spectateurs. Faute de pouvoir tout casser, prendre des drogues ou des positions ultimes, autant laisser d’autres le faire à notre place. Et, pour quelques unes et quelques uns d’entre eux, Nirvana ou d’autres, une certaine réussite arrive.

Car la réussite, pour ces artistes et ces personnalités, n’est pas totale.

Finir comme Kurt Cobain ? Il y en a quelques unes et quelques uns que cela fait et fera rêver. Selon moi, une minorité, et à une certaine période de la vie comprise, allez, entre 13-14 ans et…. 30 ans. Car c’est la période des ( plus) grands engagements. Corps et âme.

Mais, d’une part, même si l’on a aujourd’hui entre 13 et 30 ans, c’est trop tard pour prendre la place de Kurt Cobain. A moins de décider de devenir son sosie.

Ensuite lui, comme bien d’autres célébrités, n’avait pas prévu ce qui lui est tombé dessus comme succès. Il y a tant d’artistes inconnus aujourd’hui qui le seront encore demain ou après demain, ou dans plusieurs années, alors qu’ils sont actuellement en activité. Plus ou moins doués. Plus ou moins engagés. Plus ou moins dévoués.

Et puis, rêver et nous souvenir de nos rêves, souvent, nous suffit. Autrement, nous serions très nombreux à avoir des vies qui ressemblent à celles des membres de groupes de musique, des auteurs, et des personnalités, que nous admirons tant.

Voir et acheter

Je parlais d’argent au début de cet article. Au fait de gagner plus d’argent. Plusieurs fois par jour, depuis des années, nous voyons gratuitement ce que nous pourrions vivre. Nous le voyons de manière si familière, que même en nous appliquant à être raisonnables, nous finissons par acheter.

Nous baignons dans ce monde. Voir et acheter. Voir et vivre. Voir et participer. Voir et vouloir en être.

En réécoutant cet album de Nirvana, hier, je me suis demandé comment j’avais pu être aussi sourd à l’époque. Puisqu’ à part le titre Smells Like Teen Spirit et le fait de me rappeler qu’Eric B- un collègue psychiatre dont les compétences et le personnage m’avaient marqué- avait parlé de ce groupe, je n’ai rien fait pour écouter davantage Nirvana. Donc, pour m’écouter moi-même d’une certaine façon.

Gagner plus d’argent est devenu une obsession avant le fait de vivre. Ce constat donne plutôt envie de tout casser. Ou de voler.

Chaque article que je fais sort peut-être de mon kit de survie contre cette obsession.

Aujourd’hui, cet article est sorti de mon kit parce qu’hier, j’ai écouté et réécouté la musique en concert du groupe Nirvana. Autrement, j’aurais peut-être parlé du film The Black Widow avec l’actrice Scarlett Johansson que j’ai vu au cinéma il y a bientôt deux semaines maintenant.

D’autres n’ont pas ce kit.

Franck Unimon, ce mardi 27 juillet 2021.