Ça a commencé lors d’une nouvelle séance de kiné. Pour une tendinite. J’en ai déjà parlé et j’en reparlerai :

Les kinés sont les professionnels de la santé que j’ai- de très loin- le plus rencontrés dans ma vie. J’ai une enquête à finir sur l’histoire de mon corps. Il doit y avoir des raisons pour que je retourne régulièrement, depuis mon adolescence, dans le port des kinés, ces réparateurs du mouvement. Sans doute que je répète des gestes interdits en forçat qui se déplace à contre-courant.

J’ai donc connu plusieurs cabinets ou plusieurs ports de kinés dans ma vie. Celui-ci est près de chez moi. J’y suis d’abord allé les premières fois il y a deux ou trois ans pour des raisons très pratiques : afin de se rendre en béquilles à une rééducation après une intervention chirurgicale, mieux vaut éviter le parcours avec des cols à quinze pour cent à grimper sur plusieurs kilomètres afin d’accéder au cabinet du kiné.

Sauf peut-être pendant le confinement récent, les kinés ne chôment pas. Ce sont des professionnels très demandés. J’ai connu deux sortes de kinés :

Celles et ceux qui vous prennent en individuel et qui, durant la séance de 20 à 30 minutes, s’occupent uniquement ou principalement de vous. Et celles et ceux qui vous donnent des exercices à faire, ou vous mettent sous machine, partent s’occuper de quelqu’un d’autre et viennent vous voir de temps à autre pour s’assurer du fait que tout se passe bien.

J’imagine bien-sûr que tous ces kinés ont leurs raisons. Certains expliqueront que certains traitements et certaines rééducations ne nécessitent pas leur présence permanente. D’autres, qu’il faut qu’ils amortissent le coût de leur matériel de pointe très couteux et qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’enchaîner le nombre de patients ou de clients d’autant que ceux-ci sont devenus de plus en plus nombreux.

Le cabinet de kiné où je me rends a été pour moi une découverte la première fois :

Il y a bien quelques pièces isolées où je devine que des patients sont dans une certaine intimité. Mais pour l’essentiel, le cabinet de kiné est un open space sans cloisons où l’on peut être vingt à trente personnes en soins et en rééducation en même temps allongé ou en train de réaliser tel exercice de rééducation ou de renforcement musculaire, ou en train de recevoir un soin par un kiné. Du fait de l’épidémie, avec la sortie du confinement, nous sommes tenus de venir avec un masque, un sac où ranger nos manteaux et de nous laver les mains avant la séance ou d’utiliser du gel hydroalcoolique mis à notre disposition à l’entrée.

Cette particularité « open space » pourrait faire sourire alors que l’on nous parle beaucoup de respect de la « confidentialité » un peu partout : dans les labos d’analyses, dans les administrations diverses, dans les hôpitaux. Mais cette proximité ne me dérange pas d’autant qu’en général les kinés qui officient ont su créer une certaine convivialité dans leurs relations comme avec nous. Et puis, il y a la télé.

Car dans ce cabinet « open space », il y a une télé souvent allumée. Dans un autre cabinet de kiné que j’ai fréquenté, la télé passait uniquement du sport. On était dans un cabinet de kinés spécialisés dans le sport.

Dans ce cabinet, on aime beaucoup le sport aussi et les événements qui en parlent. Mais on aime aussi beaucoup débattre. Il est arrivé que la chaine choisie soit Arte et cela m’apaisait. Mais depuis que j’y suis retourné il y a bientôt un bon mois maintenant, on a droit à la chaine Cnews. A chacune de mes séances, Cnews est dans la place avec cette émission animée et patronnée par un journaliste entouré de chroniqueurs majoritairement masculins même si on trouve aussi quelques femmes.

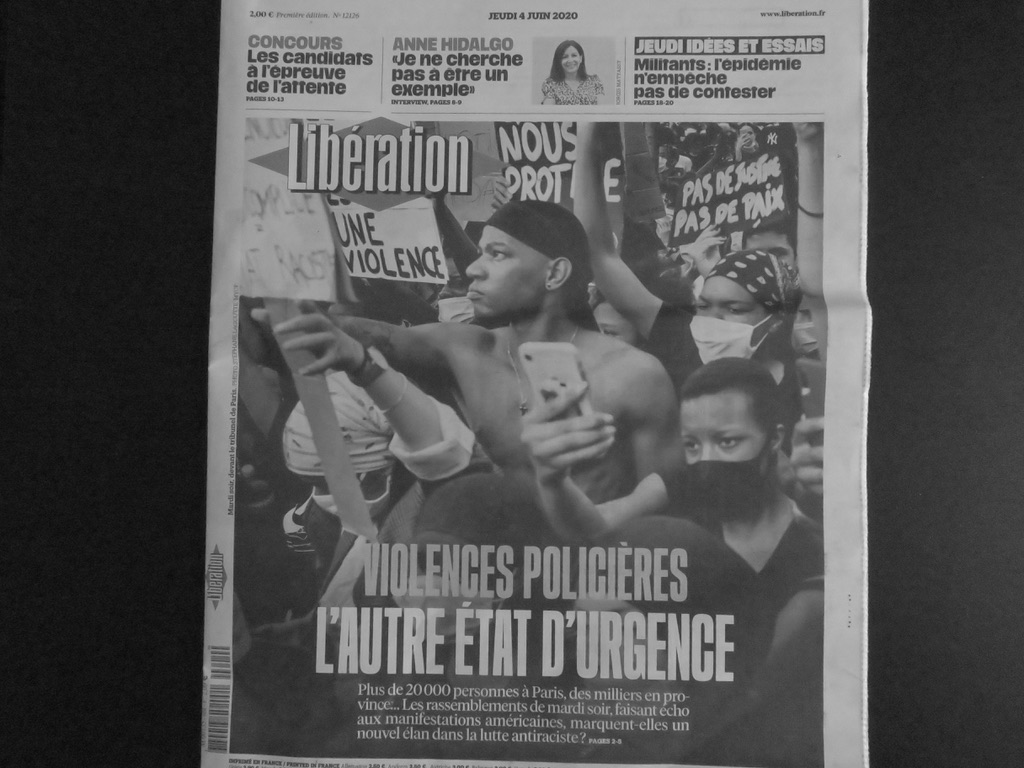

Parmi mes premières séances avec Cnews, le sujet, répété, portait sur les violences policières en France. Après l’épidémie du coronavirus, le thème des violences policières a effectué sa percée. C’était avant le résultat du deuxième tour des élections municipales qui a finalement eu lieu hier et qui a réélu Isabelle Hidalgo comme maire de Paris face à Rachida Dati et Agnès Buzyn, ex-Ministre de la santé partie en pleine épidémie Covid remplacer la candidature de Benjamin Grivaux pour cause de scandale dû à des vidéos de Monsieur le sexe en érection. C’était avant la réouverture des salles de cinéma qui ont pu s’adapter au covid-19.

Lors d’une de mes séances kiné, il y a donc eu débat non sur mes érections ou sur ce que je pouvais penser de celle de l’homme politique Benjamin Grivaux, mais sur les violences policières. Un des kinés, assez incrédule, m’a demandé si, moi, en tant que noir, je m’étais déjà senti défavorisé devant la police. Cette question personnelle m’a été posée en public puisque nous sommes dans un cabinet « open space ».

On se rappelle du contexte : d’un côté, aux Etats-Unis, la mort du noir américain Georges Floyd, sous le genou d’un flic blanc, Derek Chauvin, déjà connu « pour violences ». Georges Floyd aurait été, a été suspecté, de vouloir se servir d’un faux billet de vingt dollars. Résultat :

Il est mort étouffé par le policier Derek Chauvin alors qu’il répétait qu’il ne pouvait pas respirer. La scène a été filmée par une jeune noire avec son téléphone portable. J’ai oublié le prénom de cette jeune noire. Mais j’ai retenu son nom : Frazier. Comme l’ancien boxeur noir, champion du monde, et grand rival de Muhammad Ali, un des héros encore aujourd’hui de bien des jeunes dans les cités et banlieues.

Muhammad Ali a été un de mes héros lorsque j’étais adolescent. Et je reste attaché à son histoire. Mais je sais aussi qu’il a manqué de correction envers Joe Frazier et Malcolm X qui sont aussi des modèles. Je sais aussi que Muhammad Ali, lorsqu’il s’appelait encore Cassius Clay, doit d’avoir été « orienté » vers la boxe par un flic…blanc. Après qu’il se soit fait voler son vélo.

Adama Traoré, mort il y a quatre ans en France après une interpellation policière, est l’autre personne qui a ravivé le sujet des violences policières. Officiellement, la façon dont il a été interpellé physiquement n’a rien à voir avec sa mort. Sauf que les autopsies réalisées par d’autres experts sollicités par la famille d’Adama Traoré disent le contraire.

Je n’ai pas regardé sur le net la vidéo de la mort de Georges Floyd. Je n’ai pas lu le livre qui parle d’Adama Traoré et de la façon dont il est mort. Je crois celles et ceux qui disent que les deux histoires sont très différentes. Mais je crois aussi que celles et ceux qui le disent le font aussi pour se soulager. Parce qu’une fois qu’on a dit que les deux histoires n’ont rien à voir, c’est comme si l’on pouvait changer de sujet juste après la page de pub et après avoir affirmé que tout va bien.

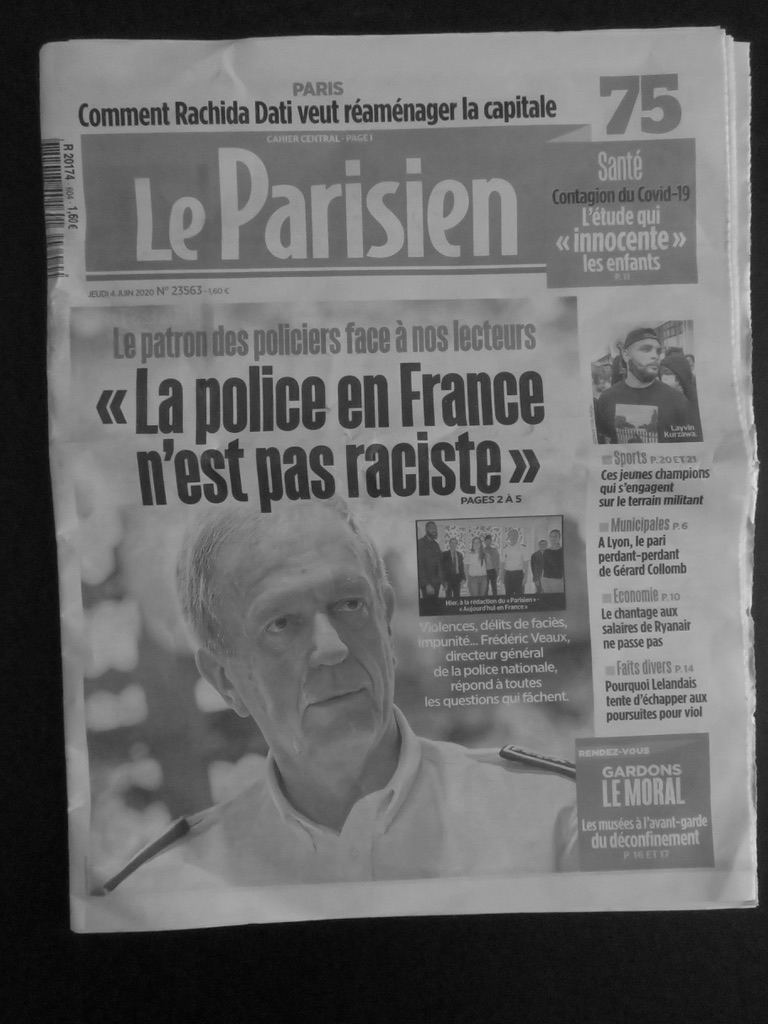

Je ne crois pas que la police française soit raciste. Mais j’ai déjà été interpellé deux ou trois fois par des policiers, dont au moins une fois voire deux ou trois fois parce-que j’étais noir, et même si deux ou trois fois, c’est « peu » et que tout s’est bien et rapidement terminé, pour moi, en tant que personne, c’est déjà beaucoup et, je « sais » que cela aurait pu se terminer plus mal pour moi alors que j’étais… « innocent ».

Si la « compétence » ou ce qui ressemble à de l’intelligence de la part du policier ou des flics rencontrés lors de « mes » contrôles a sans doute contribué au fait que cela se soit bien et rapidement terminé, je crois aussi que je dois saluer, à chaque fois, la capacité que j’ai eu de rester calme, coopératif, optimiste et d’avoir pu m’exprimer poliment et « correctement ». Mais en situation de stress, et un contrôle est une situation stressante, nous savons tous qu’il peut être très difficile pour bien des personnes de rester « calme », « coopératif » et de continuer de s’exprimer « correctement » :

C’est à dire, sans crier, sans s’énerver, sans s’agiter, sans regarder son interlocuteur ou ses interlocuteurs avec dédain ou colère, ou avec peur, en employant des mots nuancés et des intonations diplomatiques voire harmoniques et mélodieuses dans la voix.

Parce-que je crois vraiment que dans ces deux ou trois situations de contrôle que j’ai vécues, qu’il aurait suffi que je m’emporte pour qu’en face, de manière-réflexe ou conditionnée, un des représentants de l’ordre se sente à son tour agressé, pris à la gorge, et se persuade très vite d’être en présence d’un énième individu récalcitrant.

A partir de là, une réaction en chaine s’enclenche, et, moi, l’innocent, j’aurais très bien pu me retrouver avec une clé de bras dans le dos, plaqué contre un mur, sommé de vider mes poches devant tout le monde, comme il m’a déjà pu m’arriver de le voir pratiqué en prenant les transports en commun. Transports en commun, le train et le métro en particulier, qu’en tant que banlieusard, je prends régulièrement depuis mon adolescence.

Cette expérience-là, ce vécu-là, cette quasi-certitude que cela peut ou pourrait « partir en couille » face à la police lors d’un simple contrôle, je crois qu’en France, aujourd’hui en 2020, si l’on est un homme arabe ou noir qui a grandi en France, dans un environnement régulièrement quadrillé par les forces de l’ordre, on les a ou on les assimile à partir de notre adolescence. Et le verbe « assimiler » a sa place ici dans toute son ambiguïté.

Je ne suis pas anti-flic. Je ne me sens pas anti-flic. Je considère même que bien des flics ont à exécuter des ordres et des missions que leur impose leur hiérarchie du supérieur direct au Ministère de l’Intérieur.

Mais je m’estimerais très naïf si, en tant qu’homme noir, en France, je me considérais toujours l’exact égal du citoyen blanc ou de la citoyenne blanche lambda en cas de contrôle de police. J’ai quand même été interpellé un jour à la gare de Sartrouville par une femme-flic qui faisait manifestement ses preuves devant ses collègues masculins (la BAC du coin ?) afin de savoir si je portais sur moi du cannabis ! Selon quels critères ?!

La gare était pratiquement déserte et je me rendais à mon travail ce jour-là. J’étais déjà soignant et faisais déjà partie « des héros de la Nation ».

Avec son air bonhomme, la femme flic s’est adressée à moi avec un aplomb comme si, d’emblée, j’étais suspect. Je n’avais sur moi ni cigarette, ni joint. J’étais un simple passager qui venait de sortir de son RER ou de son train et qui allait à son travail. J’avais mon titre de transport comme tous les jours. J’ai eu droit à un contrôle d’identité. Et à un mini-interrogatoire sous le regard de ses collègues masculins postés derrière elle.

J’ai d’abord répondu poliment. Puis, son interrogatoire se faisant insistant et intimidant

(elle me faisait comprendre que si j’avais du shit sur moi, ça allait mal se passer pour moi), j’ai commencé à répondre calmement. Et ironiquement. Parce-que ça commençait à m’agacer. Et, là, coup de baguette magique, sans me fouiller, d’un signe de la tête, elle m’a fait comprendre que je pouvais y aller ( ou dégager, c’est selon la sensibilité de chacun). Cette expérience apparaitra peut-être anodine pour certaines personnes. Mais pas pour d’autres. Et je ne suis pas sûr que d’autres personnes, à ma place, seraient restées aussi calmes que moi. Et, oui, je considère avoir eu de la chance ce jour-là car mon ironie, venue de mon agacement compréhensible, aurait pu se retourner contre moi.

Pour ces quelques raisons et ces quelques exemples, même si, oui, je pense que les deux situations Georges Floyd/Adama Traoré sont différentes et que ça me dérange aussi beaucoup de savoir que, de son vivant, Adama Traoré pratiquait « l’extorsion sur des personnes vulnérables », ce qui est l’autre mot pour dire « racket », je me sens plutôt concerné en tant qu’homme noir, par les violences qui ont tué ces deux hommes.

Et, encore plus, en écoutant certains des propos tenus sur Cnews pendant une de mes séances de kiné. Cela s’est passé après la fresque de Stains montrant Georges Floyd et Adama Traoré côte à côte. Je comprends que l’on puisse parler d’amalgame, de récupération en mettant Georges Floyd et Adama Traoré ensemble au vu du casier judiciaire différent des deux hommes et aussi de la façon dont « l’interpellation » s’est passée :

D’un côté, avec Georges Floyd, images à l’appui, sauf nouvelle information qui changerait la donne, on a l’acharnement d’un policier, fier de lui, et déjà connu pour faits de violence. Un policier peut-être maintenu dans ses fonctions par sa hiérarchie car estimé « efficace » ou pratique et disponible lors de certaines situations sensibles. Ce que l’on retrouve déjà « un peu » en France où, depuis plusieurs mois, le gouvernement Macron-Philippe sait qu’il doit rester en bons termes avec la police afin de pouvoir compter sur elle pour faire le sale travail de répression lors de certaines manifestations sociales du type gilets jaunes ou autres. Et je l’écris avec respect pour la police.

De l’autre, avec Adama Traoré, on n’a pas les images de sa mort en direct après son interpellation et les différentes autopsies se contredisent.

Mais qu’il y’ait amalgame, récupération ou non en accolant Georges Floyd et Adama Traoré dans cette fresque à Stains, il me semble que « l’expérience » du spectacle d’une certaine justice montre au citoyen lambda qu’attendre docilement et patiemment que la Justice se fasse correctement peut être une erreur stratégique :

Les affaires du Médiator ou des prothèses PIP du Roundup de Monsanto ou, plus « simplement », la façon dont certaines professions (soignantes et autres) pourtant nécessaires se font balader par les différents gouvernements contraignent le citoyen lambda à comprendre qu’être victime et « seulement » manifester civilement ou porter plainte peut être insuffisant pour obtenir réparation ou justice.

Il faut aussi réaliser des coups médiatiques. Faire le buzz. Il faut des catastrophes ou des épidémies. Il faut faire peur. Il faut se faire respecter comme force de nuisance par les autorités officielles. Puisque même des personnes coupables, dès qu’elles en ont les moyens au moins financiers, savent choisir les bons avocats qui trouveront les astuces, les bons ressorts, les erreurs, les failles ou les fautes de procédures, afin de retarder le jugement, le casser ou l’éviter.

Donc, je vois cette fresque à Stains comme un moyen d’essayer d’obtenir que la Justice française, si elle a été mal influencée, de bien ou de mieux faire son travail dans l’affaire Traoré. D’autant que sur le plateau de CNews, la fresque réalisée par certains propos a été plutôt palpitante :

Elle, il y a encore quelques semaines, je ne la connaissais pas. Elle regrette et combat la perte des hautes valeurs qui ont fait la France. Pourtant, ses succès personnels et médiatiques proviennent peut-être aussi du fait de cette « perte » des hautes valeurs qu’elle regrette tant.

Elle ne le dira pas car elle fait partie des premiers de la classe, qui plus est sur un plateau de télé. Mais elle croit à la supériorité des races. Ce n’est pas de sa faute. La destinée est ainsi et le souligner, c’est évidemment être aigri.

Bien-sûr, les personnes qu’elle désigne comme l’ennemi sont souvent parmi celles qui refusent de la servir, elle, moralement si irréprochable.

Plutôt belle femme – et elle le sait- elle se sert de son minois devant le « journaliste » qui pilote le journal comme le propriétaire d’un ballon de foot qui veut bien jouer avec les autres à condition que ce soit lui qui marque le plus de buts.

Elle, elle n’est pas comme ça. Assez souvent, elle se tait. Elle entend être plus sage que certains des chroniqueurs et des intervenants plus âgés qu’elle compte bien ringardiser. Sa pensée est ouverte là où elle regarde vu que son œil est toujours juste et que sa langue tinte bien. Pourtant, malgré sa parole qui lui donne l’allure d’un sac à main de luxe, elle dit aussi des ordures :

Quand elle récite et affirme que la plupart des étranglements réalisés par la police sont « la violence légitime et nécessaire de l’Etat » et qu’ils se déroulent « en général, sans problème », on aimerait qu’elle nous raconte ses expériences d’étranglement que l’on devine nombreuses. Non par voyeurisme : mais afin qu’elle nous rassure quant aux effets d’une telle expérience lorsque l’on est innocent et qu’une interpellation a mal tourné. Mais, bien-sûr, elle n’est pas responsable des circonstances comme des situations qui créent le recours à cette pratique.

Lors de sa rencontre avec Bachar El-Assad en Syrie, elle aurait trouvé celui-ci « doux ». C’est peut-être une fausse information. Autrement, cela pourrait expliquer sa vision tranquillisante de l’étranglement d’un citoyen par des forces de l’ordre.

Un intervenant présent ce jour-là à côté d’elle, politologue, semble déguster un tiramisu en déclarant que le parti socialiste n’existe plus désormais. Peut-être que tout son bonheur à être sur ce plateau est condensé dans cette phrase. Pouvoir enfin la dire librement et à visage découvert sans avoir à se retourner. Cela respire presque l’enfant qui a longtemps été battu par un parent socialiste. Et, fin gourmet, il explique que c’est pour sauver le très peu qui lui reste que le parti socialiste s’accroche à la cause de l’antiracisme du côté d’Assa Traoré, la sœur d’Adama Traoré.

Sa joie lui donne raison d’autant que si le parti socialiste, aujourd’hui, est inexistant, c’est peut-être pour beaucoup parce-que son « tonton » et son premier Président, François Mitterrand, a su verser dans sa famille politique, durant quatorze ans de 1981 à 1995, le poison suffisant afin qu’aucun de ses neveux ou nièces en politique ne puisse être en mesure de lui succéder et de le dépasser par la suite. Mais, de cela, le politologue, la bouche pleine de tiramisu, n’en parle pas. Ni personne d’ailleurs sur ce plateau de télé. 1995, c’était il y a 25 ans. C’est déjà loin. Et peut-être que, désormais, aussi, lorsque l’on est ou que l’on a été socialiste et que l’on repense à cette période, que l’on se sent nostalgique ou honteux. Honteux d’y avoir cru.

Très en confiance, le politologue affirme que, dans les cités, les gens en « ont marre » des actions d’Assa Traoré. J’ai sûrement de grands préjugés mais il m’est difficile de l’imaginer faisant le tour des cités et s’entendant dire qu’Assa Traoré en fait trop. Personne ne le conteste ou ne met en doute ses propos sur le plateau de télé.

Néanmoins, « Les Bretons et les Provençaux n’ont pas la même tête » professe néanmoins le politologue pour expliquer que la France s’est faite en unifiant des personnes très différentes. Et donc qu’il est possible d’intégrer des personnes de tous horizons. La France, selon-lui, est d’ailleurs un des pays les plus diversifiés au monde et donc en aucun cas, raciste. Mais que cela implique de se rejoindre autour d’une identité nationale commune.

Le journaliste qui « anime » le débat abonde dans son sens et cite, référence sans doute à son passé de journaliste sportif…. Aldo Platini. On revient donc en France au début des années 80 à l’époque de la première élection de François Mitterrand. La France qui ferait particulièrement vibrer notre « animateur » serait-elle celle des années 80 ?

Toujours est-il qu’il nous parle d’Aldo Platini qui avait prénommé son fils, futur grand footballeur…Michel. Avec interdiction « de parler à la maison la langue d’origine ». Néanmoins, précise tout de suite « notre » journaliste, « …il ne s’agit pas de refouler les origines…. ».

Mais elles ont peut-être été un peu trop refoulées, ces origines, pour que « Michel », quitte la France et termine- brillamment- sa carrière de footeux à la Juventus de Turin, un club de Foot italien….

Est critiqué aussi, au cours du débat, cette trop grande fascination des jeunes pour « Nos bons Maitres américains ». La sémantique « Bons Maitres » est amusante et retournée :

Les Français se révoltent contre leurs Maitres américains. Mais s’agit-il du Français franchouillard ? Gaullien ? De celui de l’ancien empire colonial français qui était alors plus puissant que les Etats-Unis avant son indépendance ?

Ou des jeunes français noirs, et autres, qui, pour s’émanciper, se choisissent d’autres modèles culturels, idéologiques et politiques aux Etats-Unis ?

Tout cela est flou, messieurs et madame qui débattez et savez mieux penser et mieux parler que nous qui vous regardons et vous écoutons.

On perçoit en tout cas un aveu d’impuissance et une rancœur envers les Etats-Unis qui sont plus forts que « nous », « nous » qui étions si puissants avant. Nous voudrions être des modèles pour cette jeunesse qui nous défie et nous embarrasse et nous n’y arrivons pas. Alors, que les Etats-Unis, eux, ils ont la cote auprès de bien des jeunes. Mais quels modèles proposez-vous ? Des modèles comme ceux des débats que vous avez et imposez sur Cnews ? Ou un des intervenants, satisfait de lui, affirme que les personnes présentes à la marche en mémoire d’Adama Traoré sont surtout ou principalement des « bobos blancs » et plutôt socialistes ?

Je crois être moins fasciné que je ne l’étais par les Etats-Unis lorsque j’étais adolescent. Mon séjour à New-York m’a sûrement moyennement plu parce-que je l’ai effectué en 2011 et que je m’étais davantage ouvert au monde et à la pensée entre-temps. Pourtant, sans être un idolâtre des Etats-Unis, on est obligé de constater que ceux-ci sont encore la Première Puissance Mondiale dans certains domaines :

Une émission animée par Billy Crystal ou Jimmy Fallon a beaucoup plus de classe qu’une émission animée par Thierry Ardisson, Laurent Ruquier ou Cyril Hanouna.

Plusieurs des débatteurs- dont le journaliste « maitre des lieux » finissent pas conclure d’un commun accord, qu’il faudrait traiter par l’indifférence tous ces représentants noirs, en France, qui tiennent des propos racialistes à propos des Blancs. Cela apparaît le meilleur moyen afin de donner moins d’ampleur médiatique à tous ces propos extrémistes et haineux et la meilleure façon d’y répondre. Par contre, écouter Eric Zemmour et converser avec lui semble éclairant et nullement racialisant.

Mais « il faudrait quand même retirer cette fresque à Stains », dit le journaliste-« propriétaire » du débat sur Cnews. Mais comment faire, demande-t’il ?!

La réponse est pourtant évidente : Lui et plusieurs de ses invités qui savent tout, qui gagnent bien plus que nous, grâce à la pub, grâce à la télé, grâce à leur renommée, n’ont qu’à faire comme la plupart des gens. Prendre un seau, de l’eau bouillante, un peu de bicarbonate, quelques éponges, se déplacer et aller faire le ménage. Et s’ils pouvaient aussi faire un peu le ménage dans leur tête (mais comment ?) ce serait bien, aussi.

A la fin, notre journaliste-débatteur, se confie :

« Je vais vous dire, modestement, ce qui me choque. Je n’ai rien contre Rosa Parks mais pourquoi on n’appelle pas certains endroits (ou stades) Jean de La Fontaine ? ».

Près de moi, le kiné qui, lors d’une séance précédente m’avait demandé, si, en tant que noir, je m’étais déjà senti défavorisé devant la police, en France, réfléchit à voix haute en passant :

« Rosa Parks….c’est pas une histoire de bus, de racisme ? Je me souviens plus…. ».

Franck Unimon, lundi 29 juin 2020.