Pour la rubrique cinéma de mon blog désormais rebaptisé Balistique du quotidien, j’avais prévu ce matin d’aller voir deux films au cinéma. Afin d’alléger un peu le contenu de certains de mes articles. Et aussi parce-que j’ai bien l’intention de parler cinéma sur ce blog. Et puis, il m’est soudainement apparu évident que la meilleure façon de démarrer ma rubrique cinéma consistait à m’inspirer de mon expérience de journaliste cinéma pour le mensuel papier Brazil. Lequel a cessé de paraître fin juin 2011 si je ne me trompe.

Le train du deuil et de la nostalgie de la fin de cette aventure journalistique me semble aujourd’hui, ce mardi 18 septembre 2018, passé. 7 ans pour le passage d’un train, cela est un délai plutôt raisonnable.

Avant mon expérience de journaliste cinéma pour Brazil, j’étais un cinéphile parmi d’autres. Bien que cinéphile assez « tardivement ». Ma mère m’a raconté qu’elle et mon père m’emmenaient avec eux lorsqu’ils allaient au cinéma à Paris. Dans les années 70. Car la place était gratuite pour moi et parce-que j’étais un enfant « sage ». Je devais vraiment être très petit (entre mes trois et six ans m’a récemment répondu ma mère) car je n’ai aucun souvenir de séance cinéma avec eux hormis quelques bribes d’un film où le « héros » était une voiture coccinelle du nom de « Choupette ».

A la maison, devant la télé en noir et blanc dont la troisième chaine avait déserté, mes parents étaient plutôt portés sur certaines comédies françaises avec Bourvil et Fernandel. Mais ils avaient aussi une certaine fascination pour les films américains à tendance polar ou western. Ou pour les films de Bruce Lee. Et moi, à 20h30, après le journal des informations, j’avais obligation d’aller me coucher.

Je disposais néanmoins de mes plages télévision. A condition que celles-ci soient compatibles avec l’agenda de mon père en termes de retransmission d’événements sportifs à la télé. Si la voie était libre, les samedis après-midis, j’avais par exemple droit à l’émission Samedi est à vous, à Temps X lorsque les frères Bogdanoff étaient jeunes, beaux et sans silicone. Et, j’étais là devant l’écran lorsqu’arriva la saga Goldorak et tout ce qu’elle suscita d’engouement et de nouveauté, amenant avec elle toutes ces caravanes de séries japonaises (Candy, Heidi, Albator, Sandokan) et ignorant tout de leur provenance comme de ce qu’elles pouvaient éventuellement représenter comme « menace » culturelle ou tout simplement commerciale pour des œuvres telles que La Petite Maison dans la Prairie, Amicalement Vôtre, Les Mystères de l’Ouest, Arsène Lupin ou Vidocq….

Plus tard, à partir de l’adolescence, répondant peut-être déjà à un certain appel d’obsolescence programmée, je me suis aussi beaucoup abruti devant la télé. Je me suis beaucoup vu me mettre minable, les dimanches après-midis, en regardant jusqu’au bout et sans rémission les émissions (ré) animées par Jacques Martin. Depuis L’homme qui prend des risques en passant par Incroyable mais vrai jusqu’au Thé Dansant.

Je savais que ce que je regardais était mauvais, très mauvais, que je savais lire et écrire, que je perdais mon temps. Mais je restais là, fidèle au poste, accroché à la lucarne du téléviseur familial qui me semblait être mon seul subterfuge contre l’ennui.

Lequel téléviseur, remplaçant le précédent, était désormais pourvu de la couleur et de la télécommande. Néanmoins, je restais un téléspectateur pédestre et méthodique, dévot jusqu’au-boutiste de la chaine et du programme choisis, totalement sectaire envers l’idée du zapping et la réprouvant même, quelle dégénérescence ! , lorsque mon frère, mon benjamin de 14 ans, s’y adonnerait parfois compulsivement devant moi.

Le grand avantage de toutes ces mauvaises cuites télévisuelles alors que j’ingérais toutes les versions françaises de ce que je regardais comme des hosties et du petit lait, c’est qu’en quittant mes parents pour aller emménager chez moi, je me suis aussitôt sevré de la télé. Je n’ai jamais acheté de téléviseur. En acheter n’a jamais fait partie de mes projets. Il est quantité de dépenses dont j’aurais dû me passer et j’ai encore bien des efforts à faire en termes de dépenses. Je perçois la consommation « ordinaire » que nous pratiquons quasiment quotidiennement pour divers achats comme une addiction soit l’équivalent d’un « apprentissage pathologique » assimilé depuis des années et qui nous fait du tort. Néanmoins, nous avons aussi des moments de lucidité. J’ai toujours été perplexe devant les (grandes) sommes qu’acceptent de donner mes contemporains en vue d’acquérir un téléviseur. Et j’ai éprouvé une grande fierté à pouvoir être dispensé de payer la redevance télé pendant des années.

Aujourd’hui, nous avons bien un téléviseur à la maison. Mais c’est celui que possédait ma compagne alors que nous nous sommes rencontrés. Je n’ai jamais estimé que cela pourrait constituer un motif recevable afin de la répudier. D’autre part, son téléviseur nous sert d’écran pour regarder des Blu-Ray et des dvds voire des cassettes VHS. Et lorsque notre fille se met subitement en arrêt à à peine cinquante centimètres d’un téléviseur allumé de manière automatique chez des amis ou dans de la famille, je me transforme en vigie qui la fait battre en retrait de deux ou trois mètres. Ma compagne adopte la même attitude même si, assez amusée, elle ne manque pas de (me) rappeler quelques fois que lorsque je passe devant un téléviseur allumé, je me transforme aussi en statue comme notre fille.

Je suis devenu cinéphile lors de ma deuxième ou troisième année d’école d’infirmier. J’avais 20 ans.

J’allais au cinéma généralement seul. Et, après mon diplôme d’infirmier, j’ai connu une période où je voyais un film par jour en moyenne. En voir deux d’affilée était tout autant normal. En version originale. Du jour où j’ai arrêté de regarder la télé et ses versions françaises au profit du cinéma en version originale, il m’est devenu très difficile ensuite de supporter la version française d’un film. Car notre cerveau et notre oreille décèlent très vite le travail de faussaire de la version française aussi bonne soit-elle.

J’ai rencontré Christophe Goffette, le rédacteur en chef de Brazil début 2009 aux Cinglés du cinéma à Argenteuil. Cela faisait 20 ans que je me rendais dans des salles de cinéma. Et autant d’années que j’écrivais dans mon coin, imposant par moments mes éclairs de « génie » littéraire à quelques courageuses et courageux, ou malchanceux, parmi mes proches et moins proches. Perspicaces, toutefois, plusieurs maisons d’édition ont préféré égarer ou me restituer mes manuscrits.

Avec, parfois, cette réponse que j’arrachais et, qui, bien que polie, était pour moi très humiliante : « Trop de lieux communs…. ». Mais ces maisons d’édition avaient raison. J’étais quelqu’un de commun ou un original qui échouait à rendre évidente et captivante sa particularité.

En 2009, j’habitais à Argenteuil depuis bientôt deux ans. Malgré ses atouts, Argenteuil est selon moi une ville qui continue de beaucoup subir son image. Cela a peut-être aussi contribué à nous rapprocher, elle et moi. Même si, vis-à-vis d’elle, je peux osciller entre sentiment de saturation et attachement.

Habiter à Argenteuil était un gros avantage pour se rendre aux Cinglés du cinéma. Cela fait des années que cette manifestation s’y déroule à la salle des fêtes Jean Vilar, non loin du conservatoire. Et, désormais, j’avais juste une rue à traverser pour, en trois à quatre minutes, m’y trouver.

J’ai néanmoins failli ne me pas me rendre à cette édition des Cinglés du cinéma.

J’étais déprimé. Ma copine de l’époque m’avait quitté. Ma vie sentimentale continuait d’être insatisfaisante. Je n’étais pas un génie.

J’ai oublié comment je m’y suis pris avec moi-même pour me porter jusqu’aux Cinglés du cinéma. Je me suis sûrement dit que j’allais juste y passer.

En furetant parmi les exposants, je suis tombé sur Christophe Goffette avec lequel le contact a d’emblée été très simple et très sympathique en parlant cinéma. Plusieurs numéros de Brazil figuraient sur son stand. Je n’y ai pas prêté d’attention particulière.

Je me rappelle davantage d’un visiteur, un personnage, conversant avec Christophe puis commençant à délivrer son érudition à propos d’un film de genre que très peu de personnes avaient vu et où il était question d’un Batman gay. Un moment hilarant que j’aurais aimé enregistrer ou, à défaut, que j’aurais dû retranscrire aussitôt. Puis, j’étais allé dans d’autres rayons et étais repassé à son stand afin de lui acheter quelques dvds. Cette fois-ci, un autre cinéphile discutait avec lui. En les écoutant, j’ai cru comprendre qu’il était possible d’écrire pour Brazil. J’ai alors interpellé Christophe :

« Vous cherchez des personnes pour écrire ? ». Il s’est défendu, tout sourire :

« Mais je ne cherche pas ! ». Ce qui signifiait que le contenu et le style de Brazil

( « Le cinéma sans concession$ » ) correspondaient aux besoins de bien des cinéphiles qui en avaient assez d’une presse cinéma policée et normothymique.

Contrairement à l’autre cinéphile présent, je connaissais Brazil vaguement.

Contrairement à l’autre cinéphile présent, sitôt rentré chez moi, j’ai envoyé un mail à Christophe comme convenu dans lequel je me présentais un peu. Environ une à deux semaines plus tard, Christophe m’a envoyé par mail une liste de films à voir en avant-première dans des salles dédiées aux professionnels de la presse. Il s’agissait de réelles avant-premières. De séances qui se déroulaient un voire deux mois avant la sortie des films en salle. Néanmoins, aucun de ces films ou de ces réalisateurs ne me parlait. Il s’agissait pour la plupart de petites productions et de cinéma d’auteur dont, très certainement, le grand public a peu entendu parler car il s’agit de réalisations assez peu diffusées dans les salles et non-éligibles au succès commercial.

Même si Brazil frayait dans le cinéma d’auteur et le cinéma de genre(s), il est vraisemblable que Christophe me testait.

Ma première réaction a plutôt été de croire qu’il s’agissait d’un canular : je croyais modérément à l’existence de ces séances de presse dans ces rues proches des Champs- Elysées dont, jusqu’alors, j’avais ignoré l’existence.

Christophe m’avait dit de joindre par téléphone les attachées de presse concernées et de m’annoncer comme journaliste de Brazil. C’est ce que j’ai fait. Et, en me rendant sur place, je me suis aperçu que tout était vrai.

Je crois que le premier film que j’ai « critiqué » était un film se déroulant en Azerbaïdjan ou en Ouzbékistan (Non ! Il s’agit du film Tulpan réalisé en 2006 par Sergey Dvortsevoy au Kazakhstan et distribué en 2009). Après avoir lu mon texte, bienveillant, Christophe m’avait répondu que l’on sentait que je me retenais encore un peu mais que ça allait venir par la suite.

Christophe m’avait aussi d’emblée prévenu que tous les journalistes de Brazil étaient bénévoles. Cela ne m’a jamais dérangé durant les deux ans et demi de mon expérience avec Brazil car nous avions une très grande liberté d’expression que je n’ai pas retrouvée par la suite. Et aussi parce-que cette expérience m’a permis d’interviewer des réalisateurs et des acteurs (et aussi de me rendre dans certains endroits) que je n’aurais jamais rencontrés si j’avais été stagiaire ou même pigiste dans d’autres médias papiers officiels qui existent encore à ce jour.

Et en écrivant cela, je dis plusieurs choses : l’arrêt de Brazil fin juin 2011 a été passionnément mal vécu par plusieurs de mes anciens collègues journalistes de Brazil. A tort ou à raison, plusieurs de mes anciens collègues journalistes de Brazil en ont beaucoup voulu à Christophe de la fin de Brazil. Pour ma part, j’ai comparé la fin du mensuel Brazil …à une rupture amoureuse mais aussi à la fermeture d’une usine dans une ville ou une commune dont toute l’activité économique et sociale dépendait. Ce qui était forcément douloureux. Mais quelques expériences de vie m’avaient appris que dès lors qu’une rupture amoureuse est inéluctable, qu’il est beaucoup moins douloureux de l’accepter.

On peut me voir comme l’idiot ou le grand naïf de l’histoire. Et je veux bien croire que ma « sympathie » voire ma « loyauté » envers Christophe Goffette a pu, aussi, m’isoler ou me coûter en termes d’opportunités journalistiques puisque beaucoup est aussi affaire de relations, d’alliances et de réseaux dans ce milieu. Pour le reste, ma dépendance envers l’expérience et l’époque Brazil m’a certainement empêché de voir comme de m’ouvrir à d’autres opportunités ou d’autres média. J’avais sûrement besoin d’un temps de deuil plus long et plus lent que d’autres. Car il est bien deux ou trois autres anciens collègues de Brazil qui ont su persévérer et, depuis, évoluer dans le journalisme du cinéma tandis que d’autres, déjà versés et reconnus dans ce milieu, avaient bien moins besoin que moi d’un dispositif comme Brazil pour se faire connaître de la profession. D’autres, aussi, semblent avoir délaissé le journalisme cinéma. Enfin, je dois ajouter que mon humour, noir, absurde, à froid, mes bizarreries ou ma folie mais aussi ma timidité me rendent quelques fois peu performant en matière de séduction sociale. Par exemple, lorsque je sors d’une séance cinéma, je peux avoir beaucoup de mal à partager ce que je viens de voir. J’ai besoin de garder mes impressions, avec une certaine exclusivité, pour pouvoir les écrire. Et je peux aussi avoir besoin de temps pour laisser infuser. Je suis plutôt pressé de m’isoler, si je suis inspiré, pour écrire.

Ce genre d’attitude ou d’incartade est assez contre-productif en termes d’échanges sociaux avec des collègues journalistes par exemple. Et sauf si ceux-ci nous connaissent bien ou ont la possibilité de nous connaître et de passer avec nous quelques moments informels et agréables, ou tout simplement sociables, à force de rencontres répétées dans des festivals ou autres lieux dévolus au cinéma, nous passons inaperçus ou pour quelqu’un de peu attractif.

Pour compléter le tableau, il convient sans doute aussi de dire qu’il existe une ligne de démarcation non-dite mais bien concrète entre la caste, jugée inférieure, des journalistes cinéma bénévoles et celle, estimée supérieure, des journalistes cinéma ou critiques de cinéma officiels et professionnels. On perçoit l’existence de cette séparation entre ces deux « castes » dans l’accueil que peuvent réserver certaines et certains attachés de presse à des journalistes cinéma patentés qui ont pour eux d’officier au sein d’un journal qui jouit soit d’un certain prestige intellectuel ou d’une grande puissance de diffusion économique et commerciale voire des deux lorsque cela se produit. On peut alors entendre des attachées et des attachés de presse donner cérémonieusement du « Monsieur » à un journaliste « réputé » ou « connu » comme on s’adresserait à un vicomte ou à un monarque au 18 ème siècle. Si je reconnais à un certain nombre de ces journalistes ou critiques cinéma reconnus une connaissance, une certaine conscience du cinéma ainsi qu’une aptitude à les transmettre, je crois aussi qu’après avoir lu un certain nombre de leurs articles pour certains, qu’après avoir vu un certain nombre de films et qu’après avoir connu soi-même- et continuer de le faire- un certain nombre d’expériences dans différents domaines de l’existence (culturels et autres) qu’on acquiert soi-même une certaine conscience et une certaine connaissance de ce que l’on voit, comprend et de ce que l’on ressent. Ainsi que sa façon toute personnelle, inconditionnelle, et vivante, de les transmettre.

Et, je crois aussi qu’il est des fois ou des journalistes ou critiques cinémas labellisés et « reconnus » ont des trous de connaissance et de conscience ou, tout simplement, des insuffisances bien que celles-ci soient évidemment humaines. Par exemple, dès qu’il s’agit de parler d’un film sur une certaine banlieue comme cela avait pu être le cas pour le film L’Esquive de Kechiche, soit un univers extérieur visiblement à certains des journalistes ou critiques cinéma « reconnus » que j’ai lus, j’ai déjà pu être désagréablement surpris par la qualité de leurs écrits aussi bienveillants et encourageants soient-ils. Je ne peux pas me considérer comme un spécialiste de la jeunesse de la banlieue ou d’une certaine banlieue : je fais désormais partie des « vieux » et je suis inséré professionnellement depuis des années. Pourtant, à lire certains articles à propos de L’Esquive de Kechiche, il m’avait sauté aux yeux que les journalistes ou critiques de cinéma « reconnus » dont je lisais les critiques depuis des années étaient alors plutôt poussifs ou dépassés.

Un autre aspect me dérange dans cette espèce de monarchie laquée des journalistes et critiques de cinéma certifiés. Et cela me dérange dans d’autres milieux que dans celui du journalisme cinéma : disposer d’un grand bagage intellectuel et culturel, c’est très bien. Et je suis preneur en termes d’apprentissage. Mais si on le transmet principalement de manière hautement cérébrale, corsetée, froide de telle façon que cela détourne de la lecture, de l’écoute, du sujet ou du film dont on parle, quel est le but ? De s’aimer soi plus que les autres ?

Pour beaucoup s’aimer, il est manifeste que certains journalistes ou critiques cinéma professionnels s’aiment beaucoup. Un jour, avant une projection de presse, j’ai rencontré l’un d’entre eux. Nous avions un peu de temps pour discuter. Et, celui-ci s’est montré très sympathique, chaleureux, allant même jusqu’à aller me chercher un exemplaire du dossier de presse lorsque l’attaché(e ) de presse est arrivé (e ). J’étais si enjoué devant une rencontre si avenante et si agréable que je me suis présenté en toute sincérité :

« Journaliste bénévole. L’avantage, c’est qu’on est libre ». Il était autodidacte ? Moi, aussi. Le journaliste cinéma ne m’a rien répondu.

Je l’ai revu à d’autres projections de presse. Il ne me voyait pas. Ou me saluait du bout des lèvres lorsque nous nous croisions. Il lui est arrivé de passer juste devant moi sur le quai du métro sans me voir comme si j’étais un passager parmi d’autres. Je l’ai vu se montrer très sympathique, très drôle, voire avenant avec d’autres journalistes cinéma ainsi qu’avec certaines attachées de presse. Un exercice de drague qui avait tourné à son désavantage ? Peut-être mais je ne crois pas que ce soit la principale raison.

Amnésique, alors ? Hypermétrope ? Lunaire ? L’une des dernières fois où je me souviens l’avoir vu et où, en me voyant, il m’a reconnu et salué sans trop de difficulté c’était, c’était….au festival de Cannes. Muni d’un badge de journaliste tout comme lui, quoiqu’avec un badge d’une couleur moins avantageuse que le sien sans doute, je prenais le même chemin que lui pour me rendre à la même projection de presse que lui. Et, me voyant dans ce lieu tout de même assez prestigieux qu’est le festival de Cannes, cet homme, journaliste cinéma patenté et sûrement toujours en activité , avait dû estimer que, tout de même, j’étais un peu du même milieu ou de la même caste que lui. J’ai constaté un peu le même effet sur une attachée de presse dont je parle « mieux » un peu plus bas. Mais là où je me suis illusionné quant au fait, désormais, de commencer à faire partie de ce milieu du journalisme cinéma, c’est que deux à trois semaines plus tard, Christophe nous apprenait la fin de Brazil.

Néanmoins, j’ai toujours privilégié ma gratitude envers Christophe même si j’ai quand même connu des expériences journalistiques par la suite avec le site Format Court, principalement, qui m’ont donné une certaine satisfaction. Après avoir rencontré sa rédactrice en chef, Katia Bayer, dans le point Presse….du festival de Cannes. J’ai aussi écrit deux ou trois articles pour un magazine étudiant. Et, après Brazil, j’ai un peu écrit pour le site Cinespagne. Ce qui m’a permis de me rendre à un festival du cinéma à Marseille, une ville qui m’est particulière. J’essayais, alors, de me maintenir et de me diversifier dans le journalisme cinéma. Et d’y retrouver ce que j’avais pu vivre avec le journal Brazil. Et, cela, en demeurant au plus près de celui que j’étais. Mais le contexte était différent. J’étais sûrement lassé, aussi, de courir après les films, les événements ( festivals, projections et autres) le texte et tout cela, en outre, bénévolement.

Ma lassitude a été telle que si j’ai pris soin de prévenir Katia que j’allais désormais arrêter de co-animer avec elle les soirées mensuelles de courts-métrages de Format Court au cinéma Le Studio des Ursulines, j’ai coupé tout contact sans préavis avec Thomas, le rédacteur en chef du site Cinespagne.com. Même si j’ai peu écrit pour le site cette attitude ne me ressemble pas. Je profite donc de cet article, même s’il ne le lira probablement jamais et qu’il a sans doute depuis bien d’autres préoccupations, pour présenter mes excuses à Thomas pour ce comportement. C’était il y’a un peu plus de cinq ans.

Brazil a été une expérience extraordinaire. Je dois rappeler, aussi, qu’il s’agissait d’un mensuel papier. Je reste très attaché à la presse papier. Je suis peut-être vieux jeu mais je lui trouve un aspect plus prestigieux que la presse numérique. Je me contredis peut-être car j’écris aujourd’hui depuis mon blog. Et, j’ai aimé écrire en ligne pour Format Court. Les deux supports ( papier et numérique ) sont bien-sûr complémentaires.

De l’expérience journalistique avec Brazil, je concède que, oui, un peu plus de rigueur à propos de la rédaction des articles aurait été bienvenu un certain nombre de fois. Cette rigueur m’a été profitable en écrivant pour Format Court. Même si j’ai plusieurs fois mal pris le fait que Katia me demande de corriger certains passages de mes articles. Et, je veux bien croire qu’il a bien dû y avoir des fois où je me suis montré désagréable compte-tenu de la trop haute importance que j’attribuais à mon intelligence.

Pourtant, même si je doute qu’un autre journal aurait pu me donner la même latitude que celle que j’ai pu connaître dans Brazil, j’ai toujours su et pensé, aussi, que j’étais plus dans mon élément en tant que journaliste qu’en tant que rédacteur en chef. Etre rédacteur en chef est une charge dont je me dispensais très bien que ce soit à Brazil , à Format Court ou ailleurs.

Concernant les reproches faits à Christophe à la fin de Brazil, je n’avais pas de raisons pour les partager. Christophe a toujours tenu ses engagements envers moi à l’époque Brazil.

Exemple : sûrement pour régler des comptes parce-que Christophe avait critiqué dans un de ses éditos sur le thème « Voici pourquoi vous ne lirez jamais d’interview de telle actrice française dans Brazil », l’attitude d’une certaine grande vedette du cinéma français qu’elle représentait (obtenir la couverture de Brazil contre une interview) une attachée de presse m’avait finalement privé d’accréditation pour un festival. Christophe m’avait alors dit :

« Ne t’inquiète pas. Tu iras dans un festival bien mieux que celui-là…. ». Quelques mois plus tard, Christophe m’apprenait que j’allais…au festival de Cannes.

Aujourd’hui, si je m’exprime depuis ce blog, c’est bien-sûr ma façon de m’affirmer un peu plus en tant qu’individu et en tant que journaliste. Dans le but d’essayer de m’acquitter de ces minutes où nos aventures se limitent à des sacrifices au service du futile et de l’artifice. Mais si ce blog est un moyen de transmettre, de faire connaissance (s) et de (faire) rire, c’est en en sachant, aussi, ce que je dois et à qui je le dois à Brazil ou ailleurs.

Ce préambule est sans doute un peu long. Mais je crois qu’il a son importance.

Autrement, Hirokazu Kore-Eda, vous connaissez ?

Le voici.

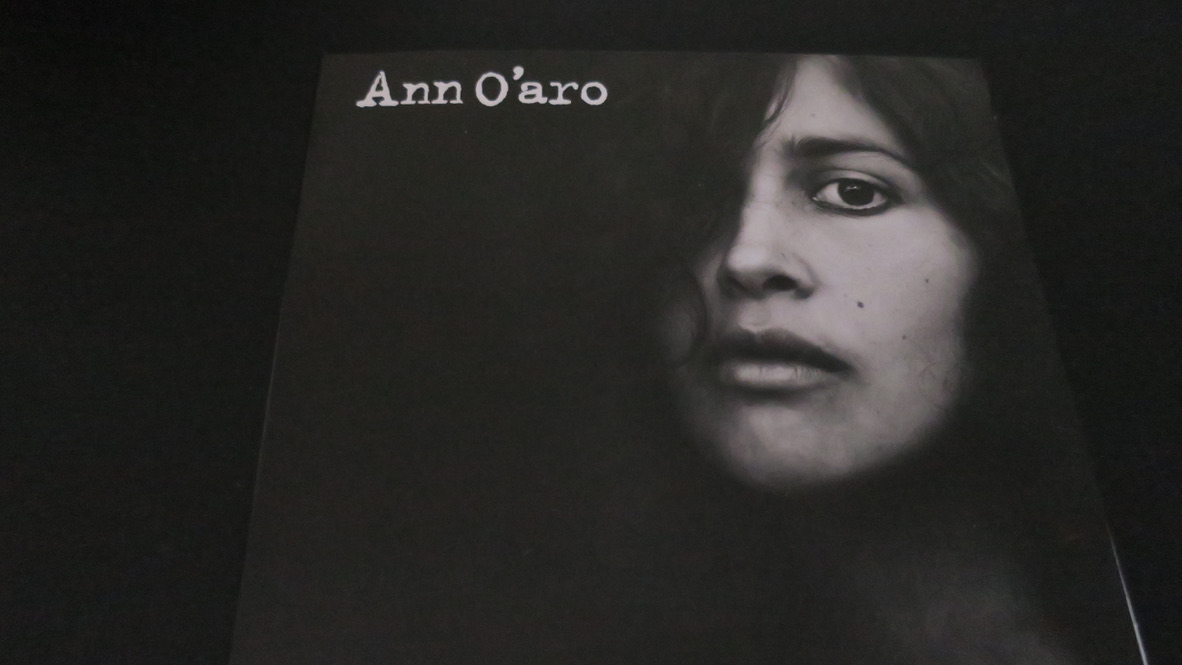

J’ai pris cette photo après l’avoir interviewé en mars ou avril 2009. Ma première interview pour Brazil. La photo a été prise à contre-jour donc on voit à peine le visage de Kore-Eda. Toutes mes excuses. Je n’ai pas osé le faire se déplacer d’autant que cette photo relevait de mon initiative. Le mensuel avait un très bon photographe, Eddy Brière, et je suis certain que sans moi, Christophe aurait obtenu des photos de Kore-Eda bien plus présentables. Cette photo a néanmoins paru dans Brazil.

Ici, même si cela a un caractère frustrant, je trouve que cette photo donne un petit plus à Kore-Eda d’avoir son visage un peu dans la pénombre. Par ailleurs, on voit bien l’intérieur plutôt luxueux, feutré et spacieux, de cet hôtel. Impossible, à moins de connaître cet hôtel, de deviner que nous nous trouvons là du côté d’ Odéon où a eu lieu l’interview. Un hôtel où je n’aurais jamais mis les pieds sans cette interview. Je n’en n’ai pas les moyens et suis si peu habitué à ce genre d’endroit que, spontanément, pour moi-même, je me tournerais plutôt vers des Formule 1 ou des hôtels Ibis.

Kore-Eda, réalisateur japonais, a été palme d’or au festival de Cannes cette année 2018 pour son film Une Affaire de famille (sorti en salles ce 12 décembre soit depuis dix jours puisque nous sommes le 22 décembre 2018 lorsque je corrige et complète cet article). Lorsque je le rencontre dans cet hôtel en mars ou avril 2009, c’est pour parler de son film Still Walking ( 2008) réalisé quatre ans après son film Nobody knows ( 2004) qui l’a fait connaître.

J’avais intitulé mon interview pour Brazil de Hirokazu Kore-Eda : échos d’une mère. Et, dans le chapo, je présentais l’interview de la façon suivante ( Brazil# 18- mai 2009, page 56) :

« La rupture et la perte nous poussent souvent à certains engagements. Kore-Eda a réalisé Still Walking après le décès de sa mère. Et il tient à présenter ce film au moins comme le portrait d’une mère, mais aussi comme différent de ses précédentes réalisations ».

On sait ce que les Premières fois ont de mémorable. Pour moi qui avais fait un voyage au Japon dix ans auparavant, voyage que je qualifie d’extraordinaire, faire ma première interview de journaliste cinéma avec Kore-Eda, réalisateur japonais, avait immédiatement un côté extraordinaire, voire, pourquoi pas, surnaturel.

Et puis, officiellement, journaliste cinéma n’était pas mon métier. A cette époque, j’étais infirmier en poste dans un Centre Médico Psychologique (CMP) pour enfant et adolescents en banlieue parisienne. En gros : avec des collègues éducateurs, je faisais la ronde avec des enfants de trois à six ans en chantant par exemple « Dansons la capucine… ». Ou nous faisions de la peinture et des dessins. Ou nous leur racontions des contes où les emmenions dans des aires de jeu. La plupart de ces enfants avaient soit un retard de langage, soit un retard de psychomotricité ou d’autres difficultés « du développement ».

Là, pour cette interview de Kore-Eda, changement de décor et de corps. Ces deux mondes, celui de l’infirmier et du journaliste cinéma, n’ont rien à voir ?

D’abord, j’aime ces écarts entre deux univers. J’aime changer de casquette. Ensuite, je réfute totalement ces certitudes qui consistent à opposer systématiquement deux univers qu’a priori tout éloigne. Rien à voir, vraiment, mon métier de journaliste cinéma avec celui d’infirmier ?

Un des grands principes de l’interview, c’est de s’intéresser à autrui et de l’écouter. Comme de l’observer. C’est normalement la base du métier d’acteur, du scénariste ou du réalisateur. Mais c’est aussi la base du métier d’infirmier. Et l’infirmière et l’infirmier ont bien des fois à s’employer pour interviewer qui un patient-client, qui sa famille, qui son entourage, ou d’autres collègues, et, cela, dans toutes sortes de situations (urgentes ou non). Cela se vérifie en soins somatiques. Cela se vérifie encore plus en psychiatrie, spécialité où j’ai, à ce jour, effectué, la plus grande partie de ma carrière.

Donc, faire une interview, une infirmière ou un infirmier, en est tout à fait capable. Ce qui change ici, c’est plutôt le médium et le contexte ou le décor : à l’hôpital, le médium, c’est le trouble, la pathologie ou la maladie qui provoque la rencontre entre le patient-client et l’équipe soignante.

Avec Kore-Eda, le médium, c’est le cinéma. Et le contexte ou le décor, cet hôtel où je l’ai rencontré hors festival. Mais même en changeant de médium de contexte et de décor, les thèmes qui concernent les femmes, les hommes et les enfants de ce monde restent les mêmes. A savoir, la vie, la mort. La vie, la mort, les infirmières et les infirmiers trempent dedans concrètement dans leur service. Donc, à moins de se trouver face à une infirmière ou un infirmier indisponible ou en burn out, si vous voulez vous exprimer à propos de sujets comme la vie, la mort avec une infirmière ou un infirmier, vous avez normalement une interlocutrice ou un interlocuteur ad hoc. Ce qui change, c’est la manière d’en parler, le moment et le lieu. C’est là qu’intervient la cinéphilie ou la culture cinématographique afin d’avoir un langage commun et d’éviter de vouloir réaliser la thérapie du réalisateur ou de l’acteur que vous rencontrez alors que vous êtes là…pour l’interviewer en tant que journaliste cinéma.

Fort heureusement, il y’a des garde-fous au cas où, au lieu d’effectuer une interview, on commencerait à se prendre pour un psychanalyste fou. D’abord, le réalisateur ou l’acteur que l’on interviewe. On peut lui faire confiance pour nous faire comprendre que l’on est hors-sujet. Ou alors, il y’a aussi l’attachée de presse qui peut jouer ce rôle-là.

Et puis, vu que je parle à peine quelques mots de Japonais, était présente une traductrice (qui préfèrerait peut-être être considérée comme « interprète »), Catherine Cadou ; laquelle, lors des présentations préliminaires à l’interview, s’était annoncée comme ayant travaillé (c’était une amie) avec « Kurosawa, le Grand ». Pourquoi « Kurosawa, le Grand » ? Un autre réalisateur japonais, Kiyoshi Kurosowa, auteur de très bons films

( Tokyo Sonata, Shokuzai….), plus jeune, est toujours en activité. Akira Kurosowa « Le Grand » est une référence mondiale pour le cinéma : il a par exemple réalisé Les 7 Samouraïs qui a inspiré ensuite les remake américains Les 7 Mercenaires.

Que m’avait dit Catherine Cadou, l’interprète, à la fin de mon interview ?

« C’est bien. Vous avez tout ». En effet, j’avais préparé mes questions et les avais dactylographiées. J’étais venu avec mon enregistreur numérique et mon appareil photo.

Catherine Cadou de m’expliquer aussi que certains journalistes, lorsqu’ils arrivaient, savaient à peine de quelle histoire ils parlaient ou avaient oublié le nom de tel personnage.

Et que m’avait appris Kore-Eda lors de l’interview ? Au moins qu’il y’a une certaine logique dans nos parcours personnels. Logique que des personnes formées à la thérapie systémique pourraient tout aussi bien expliciter. Exemple avec cet extrait des propos de Kore-Eda lors de l’interview de ce jour-là ( Brazil # 18-mai 2009, page 57) :

« (….) Une fille élevée dans une famille comme celle-ci décidera forcément d’épouser un type qui sera l’opposé de son père. Elle ne voudra pas vivre le genre de vie qu’a connue sa mère qui était sous la coupe du père. Donc, elle se choisira forcément un mari comme le sien. Le fils, Ryôta, qui est le fils cadet, était libre. Dans la mesure où son frère aîné était celui qui devait reprendre le cabinet du père, Ryôta n’ayant pas de problème d’argent – c’est une famille assez aisée- il allait forcément choisir une voie artistique, ce qui est tout à fait logique. Après, qu’il tombe sur une épouse qui, justement, travaille dans ce domaine-là….

Mon but n’a pas été d’essayer de reconstituer une société japonaise microscopique…c’est plutôt de la logique : à partir de ce type de parents, on a ce type d’enfants (……) ».

A l’heure où j’écris, j’ignore encore comment m’y prendre exactement avec cette rubrique cinéma. Je crois que revenir sur cette expérience Brazil avec des photos de réalisateurs et d’actrices et d’acteurs accompagnées de mes témoignages in situ a du bon. Mais je ne voudrais pas lasser celles et ceux qui lisent. Alors peut-être que j’opterai pour une alternance avec tantôt ces « retours en arrière » à l’époque Brazil avec des réalisateurs et des actrices et acteurs toujours en activité dans leur majorité et tantôt des films vus récemment ou non.

Franck, ce mardi 18 septembre 2018.

Yao un film de Philippe Godeau sorti le 23 janvier 2019.

Yao un film de Philippe Godeau sorti le 23 janvier 2019.

Utoya, 22 juillet, Film sorti en salles le 12 décembre 2018.

Utoya, 22 juillet, Film sorti en salles le 12 décembre 2018.