Olivier de Kersauson- Le Monde comme il me parle

« Le plaisir est ma seule ambition ».

Parler d’un des derniers livres de Kersauson

Parler d’un des derniers livres de Kersauson, Le Monde comme il me parle, c’est presque se dévouer à sa propre perdition. C’est comme faire la description de notre dentition de lait en décidant que cela pourrait captiver. Pour beaucoup, ça manquera de sel et d’exotisme. Je m’aperçois que son nom parlera spontanément aux personnes d’une cinquantaine d’années comme à celles en âge d’être en EHPAD.

Kersauson est sûrement assez peu connu voire inconnu du grand public d’aujourd’hui. Celui que j’aimerais concerner en priorité avec cet article. Je parle du public compris grosso modo entre 10 et 35 ans. Puisque internet et les réseaux sociaux ont contribué à abaisser l’âge moyen du public lambda. Kersauson n’est ni Booba, ni Soprano, ni Kenji Girac. Il n’est même pas le journaliste animateur Pascal Praud, tentative de croisement tête à claques entre Donald Trump et Bernard Pivot, martelant sur la chaine de télé Cnews ses certitudes de privilégié. Et à qui il manque un nez de clown pour compléter le maquillage.

Le Mérite

Or, aujourd’hui, nous sommes de plus en plus guidés par et pour la dictature de l’audience et du like. Il est plus rentable de faire de l’audience que d’essayer de se faire une conscience.

Que l’on ne me parle pas du mérite, héritage incertain qui peut permettre à d’autres de profiter indéfiniment de notre crédulité comme de notre « générosité » ! Je me rappelle toujours de cette citation que m’avait professée Spock, un de mes anciens collègues :

« Il nous arrive non pas ce que l’on mérite mais ce qui nous ressemble ».

Une phrase implacable que je n’ai jamais essayé de détourner ou de contredire.

Passer des heures sur une entreprise ou sur une action qui nous vaut peu de manifestations d’intérêt ou pas d’argent revient à se masturber ou à échouer.

Cela équivaut à demeurer une personne indésirable.

Si, un jour, mes articles comptent plusieurs milliers de lectrices et de lecteurs, je deviendrai une personne de « valeur ». Surtout si ça rapporte de l’argent. Beaucoup d’argent. Quelles que soient l’originalité ou les vertus de ce que je produis.

Mais j’ai beaucoup de mal à croire à cet avenir. Mes écrits manquent par trop de poitrine, de potins, d’images ad hoc, de sex-tapes, de silicone et de oups ! Et ce n’est pas en parlant de Kersauson aujourd’hui que cela va s’améliorer. Kersauson n’a même pas fait le nécessaire pour intégrer l’émission de téléréalité Les Marseillais !

Rien en commun

Mais j’ai plaisir à écrire cet article.

Kersauson et moi n’avons a priori rien à voir ensemble. Il a l’âge de mon père, est issu de la bourgeoisie catholique bretonne. Mais il n’a ni l’histoire ni le corps social (et autre) de mon père et de ma mère. Même si, tous les deux, ont eu une éducation catholique tendance campagnarde et traditionnelle. Ma grand-mère maternelle, originaire des Saintes, connaissait ses prières en latin.

Kersauson a mis le pied sur un bateau de pêche à l’âge de quatre ans et s’en souvient encore. Il a appris « tôt » à nager, sans doute dans la mer, comme ses frères et soeurs.

Je devais avoir entre 6 et 9 ans lorsque je suis allé sur mon premier bateau. C’était dans le bac à sable à côté de l’immeuble HLM où nous habitions en banlieue parisienne. A quelques minutes du quartier de la Défense à vol d’oiseau.

J’ai appris à nager vers mes dix ans dans une piscine. Le sel et la mer pour lui, le chlore et le béton pour moi comme principaux décors d’enfance.

Moniteur de voile à 13 ans, Kersauson enseignait le bateau à des parisiens (sûrement assez aisés) de 35 à 40 ans. Moi, c’est plutôt vers mes 18-20 ans que j’ai commencé à m’occuper de personnes plus âgées que moi : c’était des patients dans les hôpitaux et les cliniques. Changer leurs couches, vider leur bassin, faire leur toilette, prendre soin d’eux….

J’ai pourtant connu la mer plus tôt que certains citadins. Vers 7 ans, lors de mon premier séjour en Guadeloupe. Mais si, très tôt, Kersauson est devenu marin, moi, je suis un ultramarin. Lui et moi, ne sommes pas nés du même côté de la mer ni pour les mêmes raisons.

La mer a sûrement eu pour lui, assez tôt, des attraits qui ont mis bien plus de temps à me parvenir. Je ne vais pas en rajouter sur le sujet. J’en ai déjà parlé et reparlé. Et lui, comme d’autres, n’y sont pour rien.

Kersauson est né après guerre, en 1944, a grandi dans cette ambiance (la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam) et n’a eu de cesse de lui échapper.

Je suis né en 1968. J’ai entendu parler des guerres. J’ai vu des images. J’ai entendu parler de l’esclavage. J’ai vu des images. J’ai plus connu la crise, la peur du chômage, la peur du racisme, l’épidémie du Sida, la peur d’une guerre nucléaire, les attentats. Et, aujourd’hui, le réchauffement climatique, les attentats, les serres d’internet, l’effondrement, le Covid.

Kersauson, et moi, c’est un peu la matière et l’antimatière.

En cherchant un peu dans la vase

Pourtant, si je cherche un peu dans la vase, je nous trouve quand même un petit peu de limon en commun.

L’ancien collègue Spock que j’ai connu, contrairement à celui de la série Star Trek, est Breton.

C’est pendant qu’il fait son service militaire que Kersauson, Breton, rencontre Eric Tabarly, un autre Breton.

C’est pendant mon service militaire que j’entends parler pour la première fois de Kersauson. Par un étudiant en psychologie qui me parle régulièrement de Brautigan, de Desproges et de Manchette sûrement. Et qui me parle de la culture de Kersauson lorsque celui-ci passe aux Grosses Têtes de Bouvard. Une émission radiophonique dont j’ai plus entendu parler que je n’ai pris le temps de l’écouter.

Je crois que Kersauson a bien dû priser l’univers d’au moins une de ces personnes :

Desproges, Manchette, Brautigan.

Pierre Desproges et Jean-Patrick Manchette m’ont fait beaucoup de bien à une certaine période de ma vie. Humour noir et polar, je ne m’en défais pas.

C’est un Breton que je rencontre une seule fois (l’ami de Chrystèle, une copine bretonne de l’école d’infirmière) qui m’expliquera calmement, alors que je suis en colère contre la France, que, bien que noir, je suis Français. J’ai alors entre 20 et 21 ans. Et je suis persuadé, jusqu’à cette rencontre, qu’il faut être blanc pour être Français. Ce Breton, dont j’ai oublié le prénom, un peu plus âgé que moi, conducteur de train pour la SNCF, me remettra sur les rails en me disant simplement :

« Mais…tu es Français ! ».

C’était à la fin des années 80. On n’entendait pas du tout parler d’un Eric Zemmour ou d’autres. Il avait beaucoup moins d’audience que depuis quelques années. Lequel Eric Zemmour, aujourd’hui, a son trône sur la chaine Cnews et est la pierre philosophale de la Pensée selon un Pascal Praud. Eric Zemmour qui se considère fréquemment comme l’une des personnes les plus légitimes pour dire qui peut être Français ou non. Et à quelles conditions. Un de ses vœux est peut-être d’être le Montesquieu de la question de l’immigration en France.

Dans son livre, Le Monde comme il me parle, Kersauson redit son attachement à la Polynésie française. Mais je sais que, comme lui, le navigateur Moitessier y était tout autant attaché. Ainsi qu’Alain Colas. Deux personnes qu’il a connues. Je sais aussi que Tabarly, longtemps célibataire et sans autre idée fixe que la mer, s’était quand même acheté une maison et marié avec une Martiniquaise avec laquelle il a eu une fille. Même s’il a fini sa vie en mer. Avant d’être repêché.

Ce paragraphe vaut-il à lui tout seul la rédaction et la lecture de cet article ? Toujours est-il que Kersauson est un inconnu des réseaux sociaux.

Inconnu des réseaux sociaux :

Je n’ai pas vérifié mais j’ai du mal à concevoir Kersauson sur Instagram, faisant des selfies ou téléchargeant des photos dénudées de lui sur OnlyFans. Et il ne fait pas non plus partie du décor du jeu The Last of us dont le deuxième volet, sorti cet été, une des exclusivités pour la console de jeu playstation, est un succès avec plusieurs millions de vente.

Finalement, mes articles sont peut-être trop hardcore pour pouvoir attirer beaucoup plus de public. Ils sont peut-être aussi un peu trop « mystiques ». J’ai eu cette intuition- indirecte- en demandant à un jeune récemment ce qu’il écoutait comme artistes de Rap. Il m’a d’abord cité un ou deux noms que je ne connaissais pas. Il m’avait prévenu. Puis, il a mentionné Dinos. Je n’ai rien écouté de Dinos mais j’ai entendu parler de lui. J’ai alors évoqué Damso dont j’ai écouté et réécouté l’album Lithopédion (sorti en 2018) et mis plusieurs de ses titres sur mon baladeur. Le jeune m’a alors fait comprendre que les textes de Damso étaient en quelque sorte trop hermétiques pour lui.

Mais au moins Damso a-t’il des milliers voire des millions de vues sur Youtube. Alors que Kersauson…. je n’ai pas fouillé non plus- ce n’est pas le plus grave- mais je ne vois pas Kersauson avoir des milliers de vues ou lancer sa chaine youtube. Afin de nous vendre des méduses (les sandales en plastique pour la plage) signées Balenciaga ou une crème solaire bio de la marque Leclerc.

J’espère au moins que « Kersau », mon Bernard Lavilliers des océans, est encore vivant. Internet, google et wikipédia m’affirment que « oui ». Kersauson a au moins une page wikipédia. Il a peut-être plus que ça sur le net. En écrivant cet article, je me fie beaucoup à mon regard sur lui ainsi que sur le livre dont je parle. Comme d’un autre de ses livres que j’avais lu il y a quelques années, bien avant l’effet « Covid».

L’effet « Covid »

Pourvu, aussi, que Kersauson se préserve du Covid. Il a 76 ans cette année. Car, alors que la rentrée (entre-autre, scolaire) a eu lieu hier et que bien des personnes rechignent à continuer de porter un masque (dont le très inspiré journaliste Pascal Praud sur Cnews), deux de mes collègues infirmières sont actuellement en arrêt de travail pour suspicion de covid. La première collègue a une soixantaine d’années. La seconde, une trentaine d’années. Praud en a 54 si j’ai bien entendu. Ou 56.

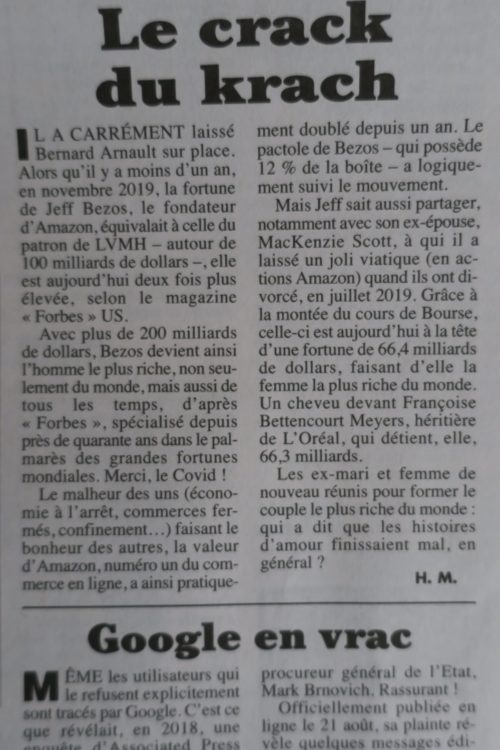

Depuis la pandémie du Covid-19, aussi appelé de plus en plus « la Covid », la vente de livres a augmenté. Jeff Bezos, le PDG du site Amazon, premier site de ventes en ligne, (aujourd’hui, homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 200 milliards de dollars selon le magazine Forbes US cité dans le journal Le Canard Enchaîné de ce mercredi 2 septembre 2020) n’est donc pas le seul à avoir bénéficié de la pandémie du Covid qui a par ailleurs mis en faillite d’autres économies.

Donc, Kersauson, et son livre, Le Monde comme il me parle, auraient pu profiter de « l’effet Covid ». Mais ce livre, celui dont j’ai prévu de vous parler, est paru en 2013.

Il y a sept ans. C’est à dire, il y a très très longtemps pour beaucoup à l’époque.

Mon but, aujourd’hui, est de vous parler d’un homme de 76 ans pratiquement inconnu selon les critères de notoriété et de réussite sociale typiques d’aujourd’hui. Un homme qui a fait publier un livre en 2013.

Nous sommes le mercredi 2 septembre 2020, jour du début du procès des attentats de Charlie Hebdo et de L’Hyper Cacher.

Mais nous sommes aussi le jour de la sortie du film Police d’Anne Fontaine avec Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois. Un film que j’aimerais voir. Un film dont je devrais plutôt vous parler. Au même titre que le film Tenet de Christopher Nolan, sorti la semaine dernière. Un des films très attendus de l’été, destiné à relancer la fréquentation des salles de cinéma après leur fermeture due au Covid. Un film d’autant plus désiré que Christopher Nolan est un réalisateur reconnu et que l’autre grosse sortie espérée, le film Mulan , produit par Disney, ne sortira pas comme prévu dans les salles de cinéma. Le PDG de Disney préférant obliger les gens à s’abonner à Disney+ (29, 99 dollars l’abonnement aux Etats-Unis ou 25 euros environ en Europe) pour avoir le droit de voir le film. Au prix fort, une place de cinéma à Paris peut coûter entre 10 et 12 euros.

Tenet, qui dure près de 2h30, m’a contrarié. Je suis allé le voir la semaine dernière. Tenet est selon moi la bande annonce des films précédents et futurs de Christopher Nolan dont j’avais aimé les films avant cela. Un film de James Bond sans James Bond. On apprend dans Tenet qu’il suffit de poser sa main sur la pédale de frein d’une voiture qui file à toute allure pour qu’elle s’arrête au bout de cinq mètres. J’aurais dû m’arrêter de la même façon avant de choisir d’aller le regarder. Heureusement qu’il y a Robert Pattinson dans le film ainsi que Elizabeth Debicki que j’avais beaucoup aimée dans Les Veuves réalisé en 2018 par Steve McQueen.

Distorsions temporelles

Nolan affectionne les distorsions temporelles dans ses films. Je le fais aussi dans mes articles :

En 2013, lorsqu’est paru Le Monde comme il me parle de Kersauson, Omar Sy, un des acteurs du film Police, sorti aujourd’hui, était déjà devenu un « grand acteur ».

Grâce à la grande audience qu’avait connue le film Intouchables réalisé en…2011 par Olivier Nakache et Eric Toledano. Près de vingt millions d’entrées dans les salles de cinéma seulement en France. Un film qui a permis à Omar Sy de jouer dans une grosse production américaine. Sans le succès d’Intouchables, nous n’aurions pas vu Omar Sy dans le rôle de Bishop dans un film de X-Men (X-Men : Days of future past réalisé en 2014 par Bryan Singer).

J’ai de la sympathie pour Omar Sy. Et cela, bien avant Intouchables. Mais ce n’est pas un acteur qui m’a particulièrement épaté pour son jeu pour l’instant. A la différence de Virginie Efira et de Grégory Gadebois.

Virginie Efira, d’abord animatrice de télévision pendant une dizaine d’années, est plus reconnue aujourd’hui qu’en 2013, année de sortie du livre de Kersauson.

J’aime beaucoup le jeu d’actrice de Virginie Efira et ce que je crois percevoir d’elle. Son visage et ses personnages ont une allure plutôt fade au premier regard : ils sont souvent le contraire.

Grégory Gadebois, passé par la comédie Française, m’a « eu » lorsque je l’ai vu dans le Angèle et Tony réalisé par Alix Delaporte en 2011. Je ne me souviens pas de lui dans Go Fast réalisé en 2008 par Olivier Van Hoofstadt.

Je ne me défile pas en parlant de ces trois acteurs.

Je continue de parler du livre de Kersauson. Je parle seulement, à ma façon, un petit peu du monde dans lequel était sorti son livre, précisément.

Kersauson est évidemment un éminent pratiquant des distorsions temporelles. Et, grâce à lui, j’ai sans doute compris la raison pour laquelle, sur une des plages du Gosier, en Guadeloupe, j’avais pu être captivé par les vagues. En étant néanmoins incapable de l’expliquer à un copain, Eguz, qui m’avait surpris. Pour lui, mon attitude était plus suspecte que d’ignorer le corps d’une femme nue. Il y en avait peut-être une, d’ailleurs, dans les environs.

Page 12 de Le Monde comme il me parle :

« Le chant de la mer, c’est l’éternité dans l’oreille. Dans l’archipel des Tuamotu, en Polynésie, j’entends des vagues qui ont des milliers d’années. C’est frappant. Ce sont des vagues qui brisent au milieu du plus grand océan du monde. Il n y a pas de marée ici, alors ces vagues tapent toujours au même endroit ».

Tabarly

A une époque, adolescent, Kersauson lisait un livre par jour. Il le dit dans Le Monde comme il me parle.

J’imagine qu’il est assez peu allé au cinéma. Page 50 :

« (….) Quand je suis démobilisé, je reste avec lui ( Eric Tabarly). Evidemment. Je tombe sur un mec dont le seul programme est de naviguer. Il est certain que je n’allais pas laisser passer ça ».

Page 51 :

« Tabarly avait, pour moi, toutes les clés du monde que je voulais connaître. C’était un immense marin et, en mer, un homme délicieux à vivre ».

Page 54 :

« C’est le temps en mer qui comptait. Et, avec Eric, je passais neuf mois de l’année en mer ».

A cette époque, à la fin des années 60, Kersauson avait 23 ou 24 ans. Les virées entre « potes » ou entre « amies » que l’on peut connaître dans les soirées ou lors de certains séjours de vacances, se sont déroulées autour du monde et sur la mer pour lui. Avec Eric Tabarly, référence mondiale de la voile.

Page 51 :

« (…..) Il faut se rendre compte qu’à l’époque, le monde industriel français se demande comment aider Eric Tabarly- tant il est créatif, ingénieux. Il suscite la passion. C’est le bureau d’études de chez Dassault qui règle nos problèmes techniques ! ».

Le moment des bilans

Il est facile de comprendre que croiser un mentor comme Tabarly à 24 ans laisse une trace. Mais Kersauson était déjà un ténor lorsqu’ils se sont rencontrés. Il avait déja un aplomb là ou d’autres avaient des implants. Et, aujourd’hui, en plus, on a besoin de tout un tas d’applis, de consignes et de protections pour aller de l’avant.

J’avais lu Mémoires du large, paru en Mai 1998 (dont la rédaction est attribuée à Eric Tabarly) quelques années après sa mort. Tabarly est mort en mer en juin 1998.

Tabarly était aussi intraitable que Kersauson dans son rapport à la vie. Kersauson écrit dans Le Monde comme il me parle, page 83 :

« Ce qui m’a toujours sidéré, chez l’être humain, c’est le manque de cohérence entre ce qu’il pense et ce qu’il fait (…). J’ai toujours tenté de vivre comme je le pensais. Et je m’aperçois que nous ne sommes pas si nombreux dans cette entreprise ».

Tabarly avait la même vision de la vie. Il l’exprimait avec d’autres mots.

Que ce soit en lisant Kersauson ou en lisant Tabarly, je me considère comme faisant partie du lot des ruminants. Et c’est peut-être aussi pour cela que je tiens autant à cet article. Il me donne sans doute l’impression d’être un petit peu moins mouton même si mon intrépidité sera un souvenir avant même la fin de la rédaction de cet article.

« Différence entre la technologie et l’esclavage. Les esclaves ont pleinement conscience qu’ils ne sont pas libres » affirme Nicholas Nassim Taleb dont les propos sont cités par le Dr Judson Brewer dans son livre Le Craving ( Pourquoi on devient accro et comment se libérer), page 65.

Un peu plus loin, le Dr Judson Brewer rappelle ce qu’est une addiction, terme qui n’a été employé par aucun des intervenants, hier, lors du « débat » animé par Pascal Praud sur Cnews à propos de la consommation de Cannabis. Comme à propos des amendes qui seront désormais infligées automatiquement à toute personne surprise en flagrant délit de consommation de cannabis :

D’abord 135 euros d’amende. Ou 200 euros ?

En écoutant Pascal Praud sur Cnews hier ( il a au moins eu la sincérité de confesser qu’il n’avait jamais fumé un pétard de sa vie) la solution à la consommation de cannabis passe par des amendes dissuasives, donc par la répression, et par l’autorité parentale.

Le Dr Judson Brewer rappelle ce qu’est une addiction (page 68 de son livre) :

« Un usage répété malgré les conséquences négatives ».

Donc, réprimer ne suffira pas à endiguer les addictions au cannabis par exemple. Réprimer par le porte-monnaie provoquera une augmentation des agressions sur la voie publique. Puisqu’il faudra que les personnes addict ou dépendantes se procurent l’argent pour acheter leur substance. J’ai rencontré au moins un médecin addictologue qui nous a dit en formation qu’il lui arrivait de faire des prescriptions de produits de substitution pour éviter qu’une personne addict n’agresse des personnes sur la voie publique afin de leur soutirer de l’argent en vue de s’acheter sa dose. On ne parlait pas d’une addiction au cannabis. Mais, selon moi, les conséquences peuvent être les mêmes pour certains usagers de cannabis.

Le point commun entre une addiction (avec ou sans substance) et cette « incohérence » par rapport à la vie que pointe un Kersauson ainsi qu’un Tabarly avant lui, c’est que nous sommes très nombreux à maintenir des habitudes de vie qui ont sur nous des « conséquences négatives ». Par manque d’imagination. Par manque de modèle. Par manque de courage ou d’estomac. Par manque d’accompagnement. Par manque d’estime de soi. Par Devoir. Oui, par Devoir. Et Par peur.

La Peur

On peut bien-sûr penser à la peur du changement. Comme à la peur partir à l’aventure.

Kersauson affirme dans son livre qu’il n’a peur de rien. C’est là où je lui trouve un côté Bernard Lavilliers des océans. Pour sa façon de rouler des mécaniques. Je ne lui conteste pas son courage en mer ou sur la terre. Je crois à son autorité, à sa détermination comme ses très hautes capacités d’intimidation et de commandement.

Mais avoir peur de rien, ça n’existe pas. Tout le monde a peur de quelque chose, à un moment ou à un autre. Certaines personnes sont fortes pour transcender leur peur. Pour s’en servir pour accomplir des actions que peu de personnes pourraient réaliser. Mais on a tous peur de quelque chose.

Kersauson a peut-être oublié. Ou, sûrement qu’il a peur plus tardivement que la majorité. Mais je ne crois pas à une personne dépourvue totalement de peur. Même Tabarly, en mer, a pu avoir peur. Je l’ai lu ou entendu. Sauf que Tabarly, comme Kersauson certainement, et comme quelques autres, une minorité, font partie des personnes (femmes comme hommes, mais aussi enfants) qui ont une aptitude à se reprendre en main et à fendre leur peur.

Je pourrais peut-être ajouter que la personne qui parvient à se reprendre alors qu’elle a des moments de peur est plus grande, et sans doute plus forte, que celle qui ignore complètement ce qu’est la peur. Pour moi, la personne qui ignore la peur s’aperçoit beaucoup trop tard qu’elle a peur. Lorsqu’elle s’en rend compte, elle est déjà bien trop engagée dans un dénouement qui dépasse sa volonté.

Cette remarque mise à part, je trouve à Kersauson, comme à Tabarly et à celles et ceux qui leur ressemblent une parenté évidente avec l’esprit chevaleresque ou l’esprit du sabre propre aux Samouraï et à certains aventuriers. Cela n’a rien d’étonnant.

L’esprit du samouraï

Dans une vidéo postée sur Youtube le 13 décembre 2019, GregMMA, ancien combattant de MMA, rencontre Léo Tamaki, fondateur de l’école Kishinkai Aikido.

GregMMA a rencontré d’autres combattants d’autres disciplines martiales ou en rapport avec le Combat. La particularité de cette vidéo (qui compte 310 070 vues alors que j’écris l’article) est l’érudition de Léo Tamaki que j’avais entrevue dans une revue. Erudition à laquelle GregMMA se montre heureusement réceptif. L’un des attraits du MMA depuis quelques années, c’est d’offrir une palette aussi complète que possible de techniques pour se défendre comme pour survivre en cas d’agression. C’est La discipline de combat du moment. Même si le Krav Maga a aussi une bonne cote. Mais, comme souvent, des comparaisons se font entre tel ou telle discipline martiale, de Self-Défense ou de combat en termes d’efficacité dans des conditions réelles.

Je ne donne aucun scoop en écrivant que le MMA attire sûrement plus d’adhérents aujourd’hui que l’Aïkido qui a souvent l’ image d’un art martial dont les postures sont difficiles à assimiler, qui peut faire penser « à de la danse » et dont l’efficacité dans la vie réelle peut être mise en doute :

On ne connaît pas de grand champion actuel dans les sports de combats, ou dans les arts martiaux, qui soit Aïkidoka. Steven Seagal, c’est au cinéma et ça date des années 1990-2000. Dans les combats UFC, on ne parle pas d’Aïkidoka même si les combattants UFC sont souvent polyvalents ou ont généralement cumulé différentes expériences de techniques et de distances de combat.

Lors de cet échange avec GregMMA, Léo Tamaki confirme que le niveau des pratiquants en Aïkido a baissé. Ce qui explique aussi en partie le discrédit qui touche l’Aïkido. Il explique la raison de la baisse de niveau :

Les derniers grands Maitres d’Aïkido avaient connu la Guerre. Ils l’avaient soit vécue soit en étaient encore imprégnés. A partir de là, pour eux, pratiquer l’Aïkido, même si, comme souvent, ils avaient pu pratiquer d’autres disciplines martiales auparavant, devait leur permettre d’assurer leur survie. C’était immédiat et très concret. Cela est très différent de la démarche qui consiste à aller pratiquer un sport de combat ou un art martial afin de faire « du sport », pour perdre du poids ou pour se remettre en forme.

Lorsque Kersauson explique au début de son livre qu’il a voulu à tout prix faire de sa vie ce qu’il souhaitait, c’était en réponse à la Guerre qui était pour lui une expérience très concrète. Et qui aurait pu lui prendre sa vie.

Lorsque je suis parti faire mon service militaire, qui était encore obligatoire à mon « époque », la guerre était déjà une probabilité éloignée. Bien plus éloignée que pour un Kersauson et les personnes de son âge. Même s’il a vécu dans un milieu privilégié, il avait 18 ans en 1962 lorsque l’Algérie est devenue indépendante. D’ailleurs, je crois qu’un de ses frères est parti faire la Guerre d’Algérie.

On retrouve chez lui comme chez certains adeptes d’arts martiaux , de self-défense ou de sport de combat, cet instinct de survie et de liberté qui l’a poussé, lui, à prendre le large. Quitte à perdre sa vie, autant la perdre en choisissant de faire quelque chose que l’on aime faire. Surtout qu’autour de lui, il s’aperçoit que les aînés et les anciens qui devraient être à même de l’orienter ont dégusté (Page 43) :

« Bon, l’ancien monde est mort. S’ouvre à moi une période favorable (….). J’ai 20 ans, j’ai beaucoup lu et je me dis qu’il y a un loup dans la combine :

Je m’aperçois que les vieux se taisent, ne parlent pas. Et comme ils ont fait le trajet avant, ils devraient nous donner le mode d’emploi pour l’avenir, mais rien ! Ils sont vaincus. Alors, je sens qu’il ne faut surtout pas s’adapter à ce qui existe mais créer ce qui vous convient ».

Nous ne vivons pas dans un pays en guerre.

Jusqu’à maintenant, si l’on excepte le chômage, certains attentats et les faits divers, nous avons obtenu une certaine sécurité. Nous ne vivons pas dans un pays en guerre. Même si, régulièrement, on nous parle « d’embrasement » des banlieues, « d’insécurité » et « d’ensauvagement » de la France. En tant que citoyens, nous n’avons pas à fournir un effort de guerre en dehors du territoire ou à donner notre vie dans une armée. En contrepartie, nous sommes une majorité à avoir accepté et à accepter certaines conditions de vie et de travail. Plusieurs de ces conditions de vie et de travail sont discutables voire insupportables.

Face à cela, certaines personnes développent un instinct de survie légal ou illégal. D’autres s’auto-détruisent ( par les addictions par exemple mais aussi par les accidents du travail, les maladies professionnelles ou les troubles psychosomatiques). D’autres prennent sur eux et se musèlent par Devoir….jusqu’à ce que cela devienne impossible de prendre sur soi. Que ce soit dans les banlieues. Dans certaines catégories socio-professionnelles. Ou au travers des gilets jaunes.

Et, on en revient à la toute première phrase du livre de Kersauson.

Le plaisir est ma seule ambition

J’ai encore du mal à admettre que cette première phrase est/soit peut-être la plus importante du livre. Sans doute parce-que je reste moins libre que Kersauson, et d’autres, question plaisir.

Plus loin, Kersauson explicite aussi la nécessité de l’engagement et du Devoir. Car c’est aussi un homme d’engagement et de Devoir.

Mais mettre le plaisir au premier plan, ça délimite les Mondes, les êtres, leur fonction et leur rôle.

Parce- qu’il y a celles et ceux qui s’en remettent au mérite – comme certaines religions, certaines éducations et certaines institutions nous y entraînent et nous habituent- et qui sont prêts à accepter bien des sacrifices. Sacrifices qui peuvent se révéler vains. Parce que l’on peut être persévérant (e ) et méritant ( e) et se faire arnaquer. Moralement. Physiquement. Economiquement. Affectivement. C’est l’histoire assez répétée, encore toute récente, par exemple, des soignants comme on l’a vu pendant l’épidémie du Covid. Ainsi que l’histoire d’autres professions et de bien des gens qui endurent. Qui prennent sur eux. Qui croient en une Justice divine, étatique ou politique qui va les récompenser à la hauteur de leurs efforts et de leurs espoirs.

Mais c’est aussi l’histoire répétée de ces spectateurs chevronnés que nous sommes tous plus ou moins de notre propre vie. Une vie que nous recherchons par écrans interposés ou à travers celle des autres. Au lieu d’agir. Il faut se rappeler que nous sommes dans une société de loisirs. Le loisir, c’est différent du plaisir.

Le loisir, c’est différent du plaisir

Le loisir, ça peut être la pause-pipi, la pause-cigarette ou le jour de formation qui sont accordés parce-que ça permet ensuite à l’employé de continuer d’accepter des conditions de travail inacceptables.

Ça peut aussi consister à laisser le conjoint ou la conjointe sortir avec ses amis ou ses amies pour pouvoir mieux continuer de lui imposer notre passivité et notre mauvaise humeur résiduelle.

C’est les congés payés que l’on donne pour que les citoyens se changent les idées avant la rentrée où ils vont se faire imposer, imploser et contrôler plus durement. Bien des personnes qui se prendront une amende pour consommation de cannabis seront aussi des personnes adultes et responsables au casier judiciaire vierge, insérées socialement, payant leurs impôts et effectuant leur travail correctement. Se contenter de les matraquer à coups d’amende en cas de consommation de cannabis ne va pas les inciter à arrêter d’en consommer. Ou alors, elles se reporteront peut-être sur d’autres addictions plus autorisées et plus légales (alcool et médicaments par exemple….).

Le plaisir, c’est l’intégralité d’un moment, d’une expérience comme d’une rencontre. Cela a à voir avec le libre-arbitre. Et non avec sa version fantasmée, rabotée, autorisée ou diluée.

Il faut des moments de loisirs, bien-sûr. On envoie bien nos enfants au centre de loisirs. Et on peut y connaître des plaisirs.

Mais dire et affirmer « Le plaisir est ma seule ambition », cela signifie qu’à un moment donné, on est une personne libre. On dépend alors très peu d’un gouvernement, d’un parti politique, d’une religion, d’une éducation, d’un supérieur hiérarchique. Il n’y a, alors, pas grand monde au dessus de nous. Il s’agit alors de s’adresser à nous en conséquence. Faute de quoi, notre histoire se terminera. Et chacun partira de son côté dans le meilleur des cas.

Page 121 :

« Je suis indifférent aux félicitations. C’est une force ».

Page 124 :

« Nos contemporains n’ont plus le temps de penser (….) Ils se sont inventé des vies monstrueuses dont ils sont responsables-partiellement ». Olivier de Kersauson.

Article de Franck Unimon, mercredi 2 septembre 2020.