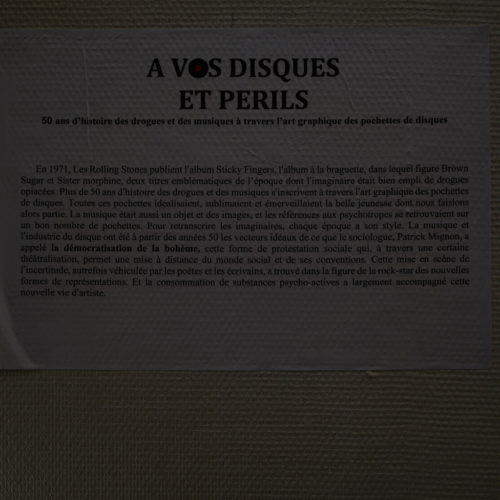

Le Maître Anarchiste Itsuo Tsuda au Dojo Tenshin avec Manon Soavi ce mardi 8 novembre 2022.

Nous grouillons de rêves et d’envies. Rassurés par ces décors que nous connaissons, et qui nous décorent aussi, comme par ce mode de vie que nous sommes encore nombreux à avoir pu conserver, nous continuons, souvent, comme « avant ».

Même si nous savons tout ce qui se raconte et perce au travers de certains événements :

L’évaporation des possibilités fossiles- et autres- de notre environnement.

Nous ne parvenons pas à nous empêcher de répéter les mêmes erreurs car c’est ainsi que nous avons appris à persister. Nous sommes habitués, aussi, à ce que les malheurs se forment un peu partout autour de nous. L’Histoire de l’Humanité est faite de cette capacité à continuer.

Et, puis, aussi, nous sommes munis de nos plus grandes espérances. Dont celle d’être épargné.

Quelques fois, ou peut-être souvent, je me donne la leçon avec ce genre de pensée. Je «regarde » celles et ceux qui ont agi tout à fait différemment de moi lorsqu’ils se sont engagés tel, en ce moment, un Frantz Fanon. Je sais que ma vie n’est pas la leur. Pourtant, je ne peux m’empêcher de me dire certaines fois que, comparativement à ces personnes, je manque d’audace et de courage.

Résigné, dominé, apeuré, angoissé, trop raisonnable, trop prudent ou trop réaliste, je sais qu’une de ces caractéristiques ou toutes me désignent à un moment ou à un autre. Alors que nous vivons beaucoup de moments, seul ou à plusieurs, dans une seule journée. Peu m’importe, lors de ces instants de défaillance, ce que d’autres peuvent distinguer ou ont pu distinguer de moi de plutôt flatteur ou favorable. Car, alors, ma conscience m’appelle et me tranche avec mes/ses exigences.

Fort heureusement, il existe des solutions de repli, des opérations de sursis.

Un mot (« sursis») qui rime bien avec celui de la survie. Ainsi qu’avec la catharsis.

To Think out of the box

« To think out of the box » : On pourrait traduire cette phrase par « Sortir des sentiers battus». Mais, dit comme ça, c’est plat. Peut-être du fait de la plus grande variation des accents toniques dans la langue anglaise. Plutôt que « Sortir des sentiers battus », je préférerais l’expression « Sortir des barreaux ». Des barreaux intérieurs.

Ce mardi 8 novembre, j’ai essayé de « Think out of the box ». Pour cela, j’ai été stratégique. La veille, ma cervelle avait fait en sorte que je reste chez moi. Afin de pouvoir passer du temps avec ma fille jusqu’au coucher. Ainsi, le lendemain soir, j’ai pu plus facilement sortir de mes remparts pour retourner au Dojo Tenshin où Manon Soavi nous a présenté son premier livre :

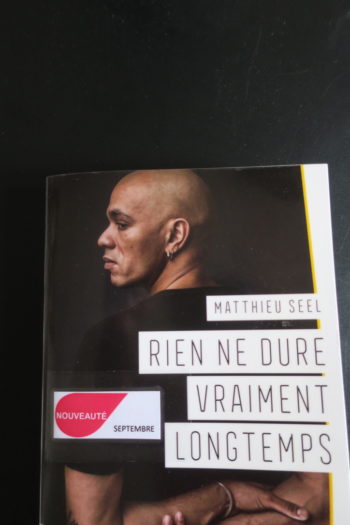

Le Maître Anarchiste Itsuo Tsuda ( Savoir vivre l’utopie).

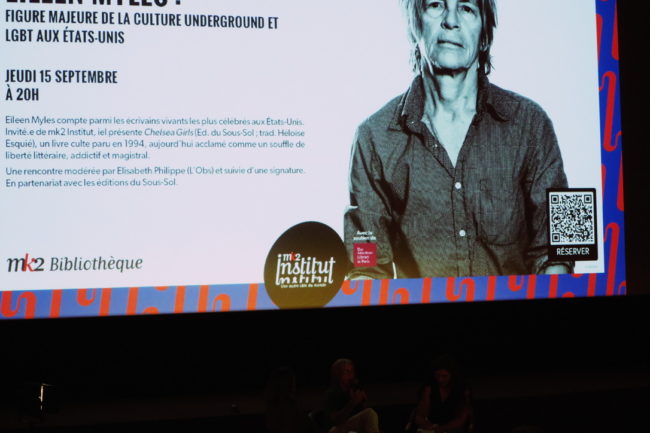

Déchaussés dès l’entrée, Dans cet espace sauvé du bruit et du réduit, nous sommes un peu plus d’une cinquantaine assis, dont deux ou trois enfants d’à peu près d’une dizaine d’années, ainsi que la veuve de Maitre Noro , sur le tatami du Dojo Tenshin lorsque Manon Soavi commence à nous parler.

Aujourd’hui, certains termes comme « être zen », « le Ki » et d’autres états enseignés par les Arts Martiaux sont des recettes tombées dans l’escarcelle du libéralisme nous dit Manon Soavi. On peut ainsi lire des conseils pour « être zen » ou le devenir dans un magazine féminin comme Biba. A quand des sachets de zen instantanés que l’on pourra bientôt trouver dans des distributeurs à côté de sodas et de pop corn aurait pu ironiser Manon Soavi ?!

Ailleurs, nous dit aussi Manon Soavi, « l’Anarchie » est devenue synonyme de « chaos ».

Manon Soavi nous explique que l’expérience concrète de ces termes et de ces pratiques est très éloignée de ce qui en est présenté régulièrement sur la place publique et publicitaire. Ce faisant, elle nous rappelle d’une certaine façon la différence qui existe entre un pratiquant et un consommateur.

L’un et l’autre se font des destins très différents après une rencontre.

En quittant le Dojo Tenshin plus tard ce mardi soir, je serai particulièrement « content », en reprenant le métro, de tomber sur cette publicité que j’avais préalablement repérée et rencontrée. Présente depuis quelques jours dans notre environnement, le message de cette publicité qui se veut sûrement antiraciste et moderne car une femme noire y figure est au moins une incitation à la dépendance, ainsi qu’un rappel que la femme ( se) doit d’être une mère disponible pour ses enfants.

Cette pub qui se veut « cool » et qui est facilement visible et accessible contrefait complètement certaines finalités du Zen. Mais elle convaincra sûrement certaines personnes.

Les personnes crédules qui prendront le contenu de cette publicité au pied de la lettre feront une autre expérience du Zen que celle vécue par Régis Soavi, le père de Manon Soavi, lorsque celui-ci, pratiquant d’Arts Martiaux depuis des années, avait rencontré Itsuo Tsuda, le Japonais « né en Corée », dans les années 70.

Cette rencontre, nous dit Manon Soavi avant hier soir, a tout changé pour Régis Soavi. Mais, cela peut sans doute se comprendre au moins pour deux raisons :

Régis Soavi, un homme déja en rupture, a rencontré en Itsuo Tsuda un autre homme en rupture qui, comme lui, voire plus que lui, était allé encore plus loin dans la rupture avec ce qu’il refusait du monde ou de la société. En 1970, à l’âge de 56 ans, Itsuo Tsuda avait ainsi rompu avec son emploi de salarié pour se lancer davantage dans l’aventure du Ki, du Katsugen Undo (ou mouvement régénérateur) comme de leur enseignement.

Une rupture favorable à la vie et à l’être humain.

Dans cette attitude ou cette posture de rupture, nous sommes donc à l’opposé de celle du consommateur ou du citoyen qui obéit, se laisse berner, affaiblir, diluer ou soumet son corps, son travail, sa vie, son entourage et son salaire à des décisions qui peuvent être prises sans lui en échange d’une sécurité et d’une préservation supposées qui lui seraient alors, de fait, garanties. Même lorsque ce qui est ou sera exigé de lui est contraire à ses valeurs.

Nous vivons dans un monde qui nous pousse à la dissociation. Un monde qui nous apprend régulièrement à adorer et à préférer la peur.

D’un côté, il nous est dit que nous sommes libres, égaux et responsables et plein de possibilités. D’un autre côté, nous vivons dans des sentiments d’impasse et d’impuissance qui contredisent ces messages.

Itsuo Tsuda, lui, a très tôt refusé ce mode de vie. En rupture à l’âge de seize ans avec son père, riche entrepreneur, comme avec les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale portées par les Japonais en Corée, il est parti vivre en France une première fois dans les années 30, en plein Front populaire.

Ce mardi 8 novembre 2022, au Dojo Tenshin, devant nous, Manon Soavi continue de dérouler devant nous une partie de l’histoire d’Itsuo Tsuda comme celle des quelques rencontres qu’il y a faites et qui ont changé sa vie en France ou ailleurs. Tel Marcel Mauss…

Plus tard, Itsuo Tsuda rencontrera Ueshiba sensei et deviendra un de ses élèves étudiant l’Aikido avec celui-ci jusqu’à sa mort en 1969. Itsuo Tsuda apprendra aussi le Seitai et le Katsugen Undo ( ou mouvement régénérateur) avec Maitre Noguchi mais aussi le Nô avec Maitre Hosada.

Dix années durant, par la suite, Régis Soavi deviendra un des élèves de Maitre Itsuo Tsuda. Maitre faisant partie des Kage Shihan ( Maitres de l’ombre) selon Maitre Henri Plée. Manon Soavi mentionne cette affirmation de Maitre Henri Plée dans son livre que j’ai feuilleté ce mardi soir avant de l’acheter.

On peut être l’élève d’un Maitre d’Arts Martiaux ou de toute autre discipline ou rester celui de réclames publicitaires permanentes et renouvelées.

Certaines de nos relations et rencontres peuvent être des réclames publicitaires permanentes et renouvelées.

Mais, viendra peut-être le moment, un jour, où l’on deviendra un Maitre soi-même dans un domaine quelconque qu’il s’agisse de celui de l’illusion ou de l’éducation.

Une éducation hors système

Avant l’édition de ce livre, Manon Soavi a débuté l’Aïkido à l’âge de six (elle en a désormais quarante) avec son père et fait l’apprentissage d’autres Arts martiaux. Elle a connu une éducation hors du système scolaire, une carrière de concertiste de piano pendant dix ans. Le Dojo Tenshin, d’ailleurs, accueille régulièrement des enfants éduqués en dehors du système scolaire ( Un sujet qui m’interpelle et dont je n’ai pas encore pris le temps de discuter avec Régis et Manon Soavi).

C’est peut-être pour cela qu’il y a sans doute une continuité dans le fait que ce soit quelqu’un comme elle qui, un jour, se soit décidée à écrire sur Itsuo Tsuda.

Au début, l’intention de Manon Soavi était d’écrire un article sur Itsuo Tsuda. L’article est devenu un livre.

Lorsque ce mardi, j’ai demandé à Manon Soavi combien de temps lui avait été nécessaire pour écrire ce livre, elle m’a répondu :

« Il y a deux réponses ».

Un an et demi pour la rédaction. Rédaction facilitée par le confinement dû à la pandémie du Covid.

Et plus de trente ans si l’on considère le fait que, dès sa naissance, elle a baigné dans les enseignements d’Itsuo Tsuda qui ont marqué le temps et l’existence de son père et de sa mère.

Manon Soavi avait deux ans lorsque Itsuo Tsuda est mort en 1984. Il l’a prise dans ses bras mais elle ne s’en souvient pas. Elle connaît de lui ce que « la légende familiale » lui a raconté m’a t’elle précisé en souriant. Le reste, elle est allée le chercher et l’a en partie trouvé. Car Itsuo Tsuda n’a pas tout dit.

Celles et ceux qui comptent nous disent rarement tout. C’est souvent à nous de raconter ce qui reste.

L’Anarchie

Sur le tatami, ce mardi, Manon Soavi nous dit qu’il y a de la provocation dans le titre de son livre car les termes « Maitre » et « Anarchiste » ne collent pas ensemble. L’anarchie vise à échapper à toutes formes de domination autant comme personne dominée que comme personne dominatrice. Elle nous parle des conséquences du patriarcat. De la nécessité de l’ « empowerment ». Plus tard, après sa parole, j’ai vu que, dans son livre, elle cite des extraits d’ouvrages de Mona Chollet, une auteure féministe ( J’ai lu Réinventer l’Amour de Mona Chollet ). D’ailleurs, du 27 septembre au 16 novembre de cette année, une de ses œuvres, Sorcières, a été lue sur scène.

Une commémoration

Après sa présentation, Manon Soavi répondra qu’au Japon, Itsuo Tsuda, est un inconnu. Très en rupture avec les instances officielles du Japon, cette indépendance lui a aussi valu l’anonymat dans son pays. Malgré ce qu’il a pu connaître et accomplir de son vivant tant en termes de pratiques, d’enseignement que de parutions.

Itsuo Tsuda a écrit une dizaine de livres en Français. Son premier livre, Le Non-Faire , est paru en 1973.

Inconnu ou ignoré au Japon, Manon Soavi nous a parlé, aussi, de son initiative, en 2013, d’organiser à Paris une commémoration pour les cent ans de la naissance d’Itsuo Tsuda (né en 1914).

Elle avait alors réussi à contacter des anciens élèves d’Itsuo Tsuda. Et, très vite, ceux-ci lui avaient assuré qu’ils seraient présents. Alors que près de trente années étaient passées depuis le décès de « l’inconnu » Itsuo Tsuda. Cette réaction spontanée de plusieurs de ses anciens élèves, puis leurs témoignages ensuite, ont attesté de l’importance qu’il avait pu avoir pour eux.

Je me demande maintenant quelle réclame publicitaire -ou quel article que j’ai pu acheter- il y a trente ans a pu avoir sur moi, le même effet. Pourtant, en trente ans, j’ai vu, « connu » et « aimé » un certain nombre de réclames publicitaires et d’articles que j’ai pu acheter dans un de nos innombrables temples de la consommation.

Toujours dans ces préparatifs afin de commémorer Itsuo Tsuda, un ou une de ses ancien(ne)s élèves a donné à Manon Soavi le numéro de téléphone d’une ancienne élève :

Madeleine D. Laquelle, durant une année hébergea Itsuo Tsuda et sa femme chez elle et son mari, en région parisienne. Car Itsuo Tsuda fut pendant une année en situation irrégulière d’un point de vue administratif. Et, il avait alors obligation de quitter le territoire de la France.

En hébergeant Itsuo Tsuda et sa femme, cette ancienne élève et son mari, furent aussi des personnes de « rupture ». Et, à travers eux, on pense évidemment à des résistants ou à tout individu, qui, lors d’une guerre ou d’un péril imminent, a protégé et cache chez lui des personnes vulnérables ou grandement exposées aux travers de certaines Lois.

En « donnant » à Manon Soavi une des calligraphies d’Itsuo Tsuda en lui disant « Continuez », cette ancienne élève (Madeleine D.) a perpétué le travail de transmission du Katsugen Undō.

L’édition d’un livre

Si Itsuo Tsuda a écrit à peu près une dizaine de livres (tous écrits en Français), Manon Soavi voit dans la parution de son propre livre Le Maitre Anarchiste Itsuo Tsuda, une transposition du Non-Faire professé par celui-ci.

Une année durant, elle avait sollicité des maisons d’édition sans suite. Puis, finalement, un nouveau membre du Dojo a parlé de ce projet à un éditeur avec lequel il faisait zazen.

Et, c’est finalement l’éditeur, intéressé, qui a relancé Manon Soavi. La suite de cette histoire s’est probablement enclenchée ce mardi depuis le dojo Tenshin.

J’avais pratiquement fini d’écrire cet article deux jours après cette soirée au Dojo Tenshin. Puis, un défaut de connexion à internet m’a empêché de le publier avant aujourd’hui. Entretemps, ce lundi ( il y a trois jours) à une projection de presse, je suis allé voir le prochain film de Davy Chou qui se déroule en Corée du sud : Retour à Séoul. Retour à Séoul sortira au cinéma le 25 janvier 2023. Itsuo Tsuda, Japonais, était né en Corée. C’est cette coïncidence qui m’interpelle maintenant alors que j’ai déjà écrit mon article sur ce film ( Retour à Séoul un film de Davy Chou au cinéma le 25 janvier 2023). Une coïncidence que j’avais oubliée en allant voir le film ce lundi.

Franck Unimon, ce jeudi 17 novembre 2022.