The Batman-un film de Matt Reeves

Ce matin, l’enfant occidental qui est en moi a voulu aller voir le film The Batman, sorti aujourd’hui.

Mais l’adulte que je suis l’avait prémédité bien avant d’emmener sa fille au centre de loisirs. Pour cela, j’ai arrêté la rédaction de mon article Quelques voies consacré aux Arts Martiaux.

« Plus sombre, plus cinglé », c’est ce que j’ai pu lire sur une des affiches annonçant le film The Batman. Si c’était écrit, c’était pour donner envie. Donc, ce qui est « sombre et cinglé » augmente l’envie ou le désir.

Après avoir dit au revoir à ma fille au centre de loisirs, j’ai pris le chemin vers mon premier centre de loisirs pour adultes : la gare pour aller à Paris.

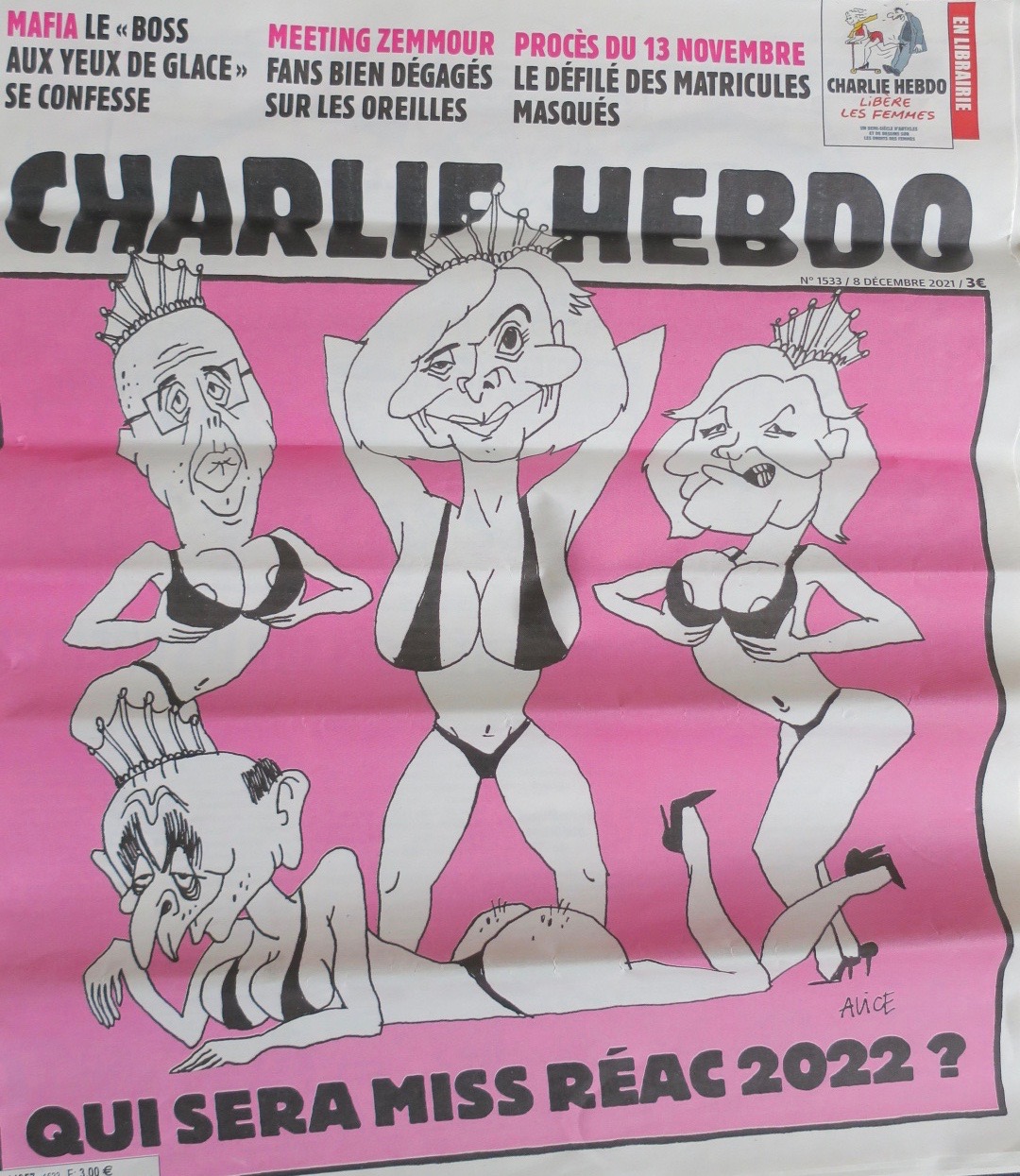

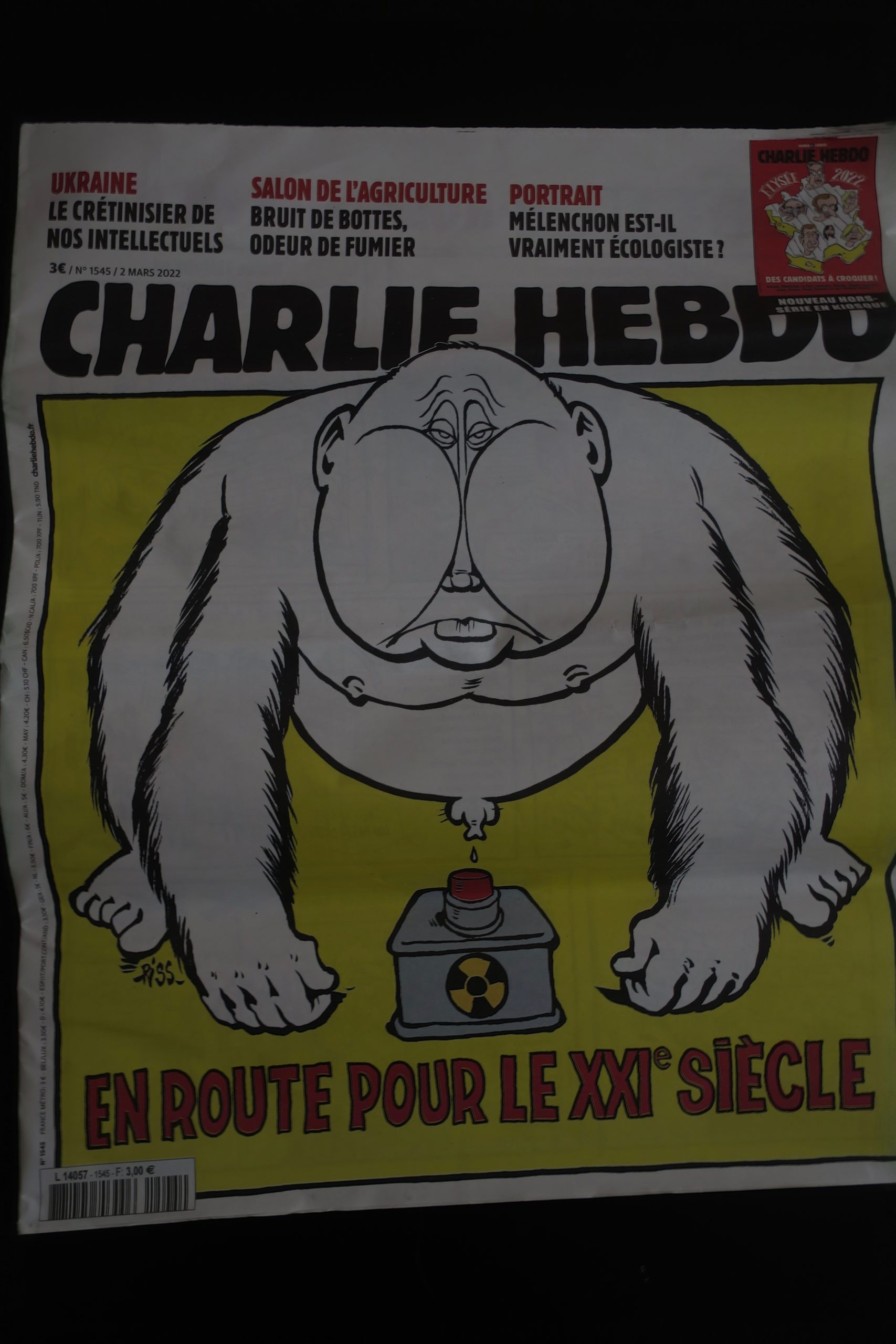

J’ai commencé par rater le train. J’en ai profité pour aller acheter des journaux. En découvrant le dessin en première page, le jeune vendeur s’est d’abord mis à rire. Puis a commenté :

« Ah, lui, il faut pas le frustrer…. ». De qui parlait le jeune vendeur de journaux âgé d’une vingtaine d’années ? De Batman ?

Non, du Président russe Vladimir Poutine après sa décision d’agresser informatiquement d’abord puis militairement ( ce 24 février 2022) l’Ukraine. Ce qui provoque une certaine réaction en chaine de tensions internationales diverses. Sa caricature par le dessinateur et journaliste Riss fait la couverture du Charlie Hebdo sorti ce mercredi.

Les paroles les plus simples sont parfois les plus justes. Et ce jeune vendeur, que je voyais pour la première fois à la gare d’Argenteuil, a dit beaucoup mieux- et plus- que bien des experts en une seule phrase.

Il y a plusieurs jours que nous sommes nombreux, au moins en occident, à regarder le Président russe Poutine appliquer fin février son plan de destruction de l’Ukraine. Un plan qui daterait au moins de fin décembre 2021. Cette simple pensée me suffit pour admettre que lui et moi avons des centres de loisirs très différents.

Tous les Russes ne pensent pas comme le Président russe Vladimir Poutine. J’ai lu hier, comme d’autres journalistes de cinéma, envoyé par des attachées de presse de cinéma, un texte du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa. Dans ce texte, celui-ci raconte avoir reçu dès le début de l’invasion russe des messages de soutien d’autres réalisateurs russes lui disant leur honte devant cette invasion de l’Ukraine.

« Plus sombre et plus cinglé », Le Président Poutine l’est sans aucun doute beaucoup plus que le nouveau Batman sorti ce mercredi. Mais je ne ferai pas partie des spectateurs pressés de voir de près à quoi peut ressembler la guerre en Ukraine.

Et, il est sans aucun doute aussi d’autres personnalités aussi sombres et cinglées que l’on ne voit plus ou que l’on n’entend pas, et qui agissent, tandis que nous nous fixons- à raison- sur l’Ukraine depuis quelques jours. Et que nous essayons d’imaginer les conséquences néfastes sur nos vies finalement très fragiles de ce conflit s’il se généralise.

C’est aussi parce-que nous n’avons pas toujours l’envie, la force ou le courage de regarder certaines horreurs en face que nous nous réfugions dans nos loisirs, qu’ils soient chimiques ou non.

Remettons-nous « dans » Batman et dans la frustration. A la gare St Lazare, dès la première porte de validation, malgré mes précautions, un homme s’engouffre derrière moi. Il me « colle » pour passer avec et malgré moi. J’ai du mal à supporter ces « ninjas » des transports (peut-être parce-que ce sont principalement des hommes) qui me comptent parmi leurs pigeons voyageurs. Je n’ai rien contre le fait d’aider quelqu’un à passer. Même si je me doute que cette « complicité » pourrait m’être reprochée et me valoir un jour d’être sanctionné financièrement. La fraude est le secret de ces usagers. Et je ne les juge pas pour cette action. Mais je n’aime pas être utilisé sans mon accord. Instinctivement, souvent, alors, ma réaction est un peu limitée. Je regarde voire dévisage l’intrus. Quelques uns se détournent et fuient. Certains, assez rares, ont un moment bref d’hostilité dans les yeux. Peut-être qu’un jour cela se passera mal entre l’un d’entre eux et moi. Mais je ne peux pas m’empêcher de réagir étant donné la fréquence de ce genre de comportement en région parisienne.

Avant hier, une dame africaine sans doute mon aînée de plusieurs années, m’a dit :

« Je passe avec toi ». Je me suis fait un plaisir de la faire passer. Ensuite, alors que nous nous séparions, elle m’a remercié.

Le « ninja » de ce matin est un homme réglo. Alors que nous descendons l’escalator vers les lignes de métro, Il se sent obligé de m’expliquer que sa carte est « bloquée », commence à sortir son portefeuille pour me prouver qu’il a bien son passe. Je lui réponds :

« Vous n’avez pas besoin de me montrer. Je ne suis pas contrôleur ». Et, amicalement, je pose ma main sur son épaule pour le rassurer. Ce geste suffit. Il range aussitôt son portefeuille et nous allons chacun dans notre direction.

Je prends une place pour la séance de 9h45. Je montre mon billet à l’entrée du cinéma. On me demande mon pass sanitaire devenu pass vaccinal. Devoir présenter son pass sanitaire ou vaccinal pour aller voir un homme-chauve souris sur un grand écran de cinéma est une expérience qu’il fallait assurément vivre au moins une fois. Mais je ne fais aucun commentaire à ce sujet.

On me confirme qu’il y avait bien une séance à 9h. Mais que pour des « grandes productions comme Batman, il y a toujours deux séances le matin ».

Je me dirige vers la salle lorsque je reconnais la voix et la musique de Jimi Hendrix. Que fait Jimi Hendrix dans un complexe de cinéma UGC ? Une fois de plus, tous ces rebelles et marginaux, créatifs ou autres, qui se sont créés eux-mêmes et ont pu être les Batman d’une autre vie font depuis longtemps partie de la marchandise dont on se sert pour appâter et fidéliser le grand public dont je fais partie.

A peine vingt mètres plus loin, sur ma droite, j’aperçois une trentaine de personnes rassemblées près du bar. Non loin des photos d’acteurs et de réalisateurs prises par Eddy (Eddy Brière). Des photos exposées maintenant dans ce cinéma depuis deux ou trois bonnes années : Francis Ford Coppola, Mads Mikkelsen….

Les personnes près du bar ne regardent pas, ne regardent plus ces photos. Elles ont une moyenne d’âge de 30-35 ans. Elles semblent assez joyeuses, détendues. Une femme, à l’écart, à une dizaine de mètres, la trentaine également, les regarde, un talkie-walkie sous le bras. Elle porte une jupe.

Je lui demande : « Qu’est-ce qui se passe ? »

Elle me répond, un peu de haut, assez pincée :

« Comme tous les mercredis, Monsieur, les chiffres des films qui sortent ».

Moi, candide :

« Donc, il y a uniquement le personnel du cinéma… ».

Elle :

« Tout à fait, Monsieur ! ». Puis, une à deux secondes plus tard, la voilà qui part dans la direction opposée qui m’a vu arriver.

Un film, c’est aussi de la pub et des bandes annonces avant de le voir. Ce que l’on appelle la séance. Dans ce cinéma, les séances durent entre 15 et 20 minutes. On en parle rarement lorsque l’on parle d’un film que l’on est allé voir. J’avais déjà eu le projet d’en parler il y a un ou deux ans. Mais je ne l’avais pas fait. Or, cette pub et ces bandes annonces parlent aussi de notre époque. Peut-être autant voire davantage que le film que l’on va voir au cinéma. Donc, nous allons en parler. Avant de parler du film The Batman que je n’ai pas oublié. Et que j’ai bien vu ensuite.

Dans la salle de cinéma, d’abord, lorsque j’arrive avant que la séance ne commence, il y a une quarantaine de personnes. Des hommes en majorité. Moyenne d’âge : 35-40 ans. Je me répète avec la moyenne d’âge du personnel du cinéma en train de célébrer les chiffres des entrées des films de la journée ? Cela peut démontrer que ce genre de film est peut-être regardé et recherché par un public qui ressemble à ce personnel entrevu ou vice-versa. Même si dans la salle, sans me compter, j’aperçois aussi un homme et une femme, séparés par plusieurs rangs, qui doivent bien avoir une cinquantaine d’années.

La première annonce qui me marque concerne le festival Série Mania qui se déroulera à nouveau à Lille, du 18 au 25 mars. Je ne suis jamais allé voir ce festival à Lille.

Puis la bande annonce pour le film Entre les vagues d’Anaïs Volpé retient mon attention. Il sortira le 16 mars.

Suit une pub pour la banque Le Crédit Agricole. Puis une pub pour le jeu vidéo Légende Pokémon Arceus « seulement avec la Nintendo Switch ». On nous parle ensuite du nouveau Multivan de Wolkswagen.

Le cinéma revient avec la bande annonce pour le film asiatique Moneyboys. On comprend qu’il est question d’un jeune homme qui, pour survivre économiquement, devient escort et rencontre d’autres hommes. C’est la honte dans sa famille.

« Tu mérites d’être aimé » lui dit quelqu’un. Le film me paraît bien.

La série Wonderworld nous informe que des femmes et des hommes agissent en toute conscience pour l’avenir de la planète. Cela commence avec le documentaire intitulé L’Arche de Tchernobyl.

« Je gère », une campagne de sensibilisation du Ministère (de la Santé ou de l’Intérieur) nous parle de la prostitution des mineurs. Et nous délivre un numéro de téléphone à faire afin d’obtenir conseil et assistance : le 119.

Juste après vient la bande annonce pour le film français Murder Party avec Eddy Mitchell. L’intrigue me fait penser au remake du film 8 femmes réalisé par François Ozon il y a dix ou quinze ans (en 2002, en fait).

Pour faire passer ça, une pub pour le jeu vidéo Horizon Forbidden West « seulement sur Playstation ». Et une pub pour le parfum Montblanc Legend Red.

Après, une nouvelle bande annonce pour le film Trois fois rien. Une pub pour la chaine Canal Plus « Au cœur de l’émotion » avec plein d’événements sportifs, des cris et des grandes joies (Foot, course automobile, course moto, beaucoup d’hommes, quelques femmes). A nouveau une bande annonce pour un remake de Cyrano mais cette fois avec l’acteur nain devenu sans doute l’acteur nain le plus célèbre du cinéma pour son rôle dans Game of Thrones :

L’acteur Peter Dinklage que j’ai du plaisir à revoir après son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. La subtilité de son jeu fait que, désormais, on le regarde lui au lieu de son nanisme. Quand je pense que je l’avais vu dans un rôle secondaire au cinéma dans le film ça tourne à Manhattan (réalisé en 1995) de Tom DiCillo. A cette époque, je ne pouvais pas imaginer (et lui aussi sans doute) qu’il deviendrait l’acteur qu’il est aujourd’hui. Près de trente ans plus tard !

Une pub où l’on voit une danseuse représenter la joaillerie « Made in France » Gemmyo « jeune et joailler », une bande annonce pour le film français Goliath inspiré de faits réels (avec les acteurs et réalisateurs Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Pierre Niney…) et une dernière pub pour des crèmes Hermès Paris clôturent la séance.

Si cette description de la séance d’avant film a semblé fastidieuse à lire avant d’avoir accès à mon compte-rendu proprement dit du film, cela signifie peut-être que l’on gobe régulièrement- et depuis des années- sans s’en rendre compte des quantités d’informations autrement plus imposantes que celles-ci.

Le film The Batman, réalisé par Matt Reeves, à proprement parler, dure 2h56.

Je vais être gentil. Je vais écrire tout de suite que ce film axé sur le personnage de Batman, pour moi, n’est ni le meilleur. Ni le plus mauvais. Comme ça, celles et ceux qui n’en peuvent déjà plus de lire cet article peuvent partir. Pour celles et ceux qui resteront, voici ce que je rajoute.

The Batman débute par une vision floue. Cette vision floue joue avec nos souvenirs de l’histoire du personnage de Batman. On entend un air classique : L’Avé Maria. Et une respiration étouffée. On comprend ensuite qu’une maison bourgeoise, gardée par un policier paisible, est observée. Dans cette maison, un enfant déguisé joue avec une épée. Son père arrive et fait semblant de mourir en tombant lorsque l’enfant, un garçon, le tue avec son épée. C’est une scène familiale heureuse. Le bonheur familial qui, on le sait, va disparaître brutalement. Puisque c’est le jour d’Halloween. « Un Halloween maussade et joyeux ».

On entend ensuite la voix, forcément grave, de celui qui est Batman. Parce qu’une voix grave, c’est ce qui fait le mieux penser, dans un certain imaginaire, à une voix d’outre-tombe. Au même titre que la nuit est ce qui se rapproche aussi le plus de la mort. Nous apprenons donc que The Batman, joué par l’acteur Robert Pattinson,erre telle une âme tourmentée depuis « deux années », la nuit. Il se démène contre le crime. Mais il n’est qu’un homme et, à ce titre, n’a pas le pouvoir d’ubiquité des divinités.

Le crime a pris racine et est tentaculaire dans Gotham. Il se reproduit sans cesse. Batman, homme sans descendance, donc peut-être stérile, est attaché à cette ville qu’il ne peut quitter et dont la fertilité s’exprime par les pluies poissonneuses du crime. Mais seul Batman semble souffrir le plus de cette relation sans retour et assez sado-maso. Même s’il est celui qui cogne le plus fort, Batman souffre davantage que ceux qu’il combat et corrige.

Les malfrats sont comme des poissons dans l’eau dans cette ville croupie. Et les simples citoyens acceptent leur rôle de croupiers et de victimes. Mais il y a pire.

Il pleut beaucoup dans The Batman et il fait souvent assez sombre. Pour le réaliser, on dirait que Matt Reeves a au moins révisé « son » Seven, la trilogie Blade avec l’acteur Wesley Snipes, « son » Dark Vador, son Matrix ou son The Crow.

Je ne peux pas dire que Robert Pattinson soit ridicule dans le rôle. Mais on dirait qu’il a forcé sur l’écran total pour avoir cette pâleur de teint. Et puis, il y a comme une continuité, malgré lui, à moins que ce ne soit souhaité, entre son rôle de vampire qui l’a fait connaître dans Twilight et ce rôle de chauve-souris humaine. Surtout si l’on se rappelle que le personnage de Dracula a aussi à voir avec la chauve-souris.

On peut par instants trouver au visage de Bruce Wayne, lorsqu’il retire son masque de Batman, des reflets du Joker. Sauf que le jeu de Pattinson le laisse plutôt sur la ligne du héros « pur », faussement frêle et assez romantique qu’il incarnait dans Twilight. On peut aussi trouver à son côté grand enfant reclus et perdu dans son grand manoir des allures de Michaël Jackson.

« Je suis la vengeance » répond Batman à quelques voyous qu’il vient rosser. Il y a des phrases bien choisies dans ce film. Des scènes très bien réalisées. Une ville dont les élites sont à la fois si gangrénées par la corruption mais aussi par l’impuissance et le désespoir qu’elles font de Batman un homme de Foi religieuse. Et, je crois que je n’avais jamais regardé le personnage de cette façon. Culpabilité, vengeance, rédemption.

J’ai « aimé » voir ces élites défoncées. Et l’une d’elle se confesser à Batman : Le proc, qui semble être l’anagramme du porc « révélé » par le mouvement #MeToo.

Lorsque j’écris que j’ai « aimé » : je veux dire que j’ai aimé ce passage où ces élites puissantes majoritairement blanches et masculines se révèlent nues, simples, seules, désarmées mais pas sans âme au « club dans le club », sursis-purgatoire entre la comédie des apparences à la surface, et la dernière marche vers le trépas. Dans Gotham, les Puissants sont finalement des morts vivants.

J’ai aussi cru apercevoir dans l’image du père assassiné de Bruce Wayne/ Batman l’assassinat du Président John F.Kennedy dont une partie de l’Amérique ne s’est visiblement pas toujours remise un demi-siècle plus tard. Bien que JFK ait été moins vertueux qu’il ne l’ait montré.

Par contre, l’histoire d’amour platonique, car il faut bien une histoire impossible, entre Catwoman et Batman, ne passe pas. Ni l’éternelle course poursuite en voiture que j’ai trouvée mortellement longue. La Catwoman jouée par Zoe Kravitz m’a donné envie que l’on ressuscite celle jouée par Michelle Pfeiffer. Où sont passées les 7 ou 9 vies de Catwoman ? Je n’en vois que deux dans le film.

Je me demande la raison pour laquelle Zoe Kravitz a été choisie pour ce rôle. J’ai plus vu en elle une actrice-mannequin faisant onduler sa voix et ses hanches pour faire « bien » lors de certaines partitions du film. Elle fait son travail mais je l’oublierai rapidement dans ce rôle. Je lui préfère Michelle Pfeiffer, donc. Ou Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix. Car il semble que Zoe Kravitz ait essayé de réaliser un peu la synthèse des deux.

The Batman est aussi un film où il y a de gros roulements de tambour lorsqu’il s’agit d’entourer de musique certaines scènes.

Mais le plus frustrant, pour moi, nous reparlons de la frustration, est que je m’attendais à un Batman plus rude. Nous avons déjà vu un Batman plus rude au cinéma. Mais je confonds peut-être avec la figure de Rorschach dans l’adaptation cinématographique de The Watchmen… (2009).

Même le James Bond incarné par Daniel Craig dans Casino Royale ( 2006) est plus rugueux. Deux films qui ont plus de dix ans.

« Plus sombre et plus cinglé », ce The Batman ? Pas tout à fait pour moi.

Bon. Je ne regrette pas d’être allé voir le film. Mais j’aurais aimé plus. Mieux. Même s’il y a eu un gros et très bon travail réalisé pour les décors.

Même s’il y a des symboles forts : une Catwoman noire. Une maire de la ville de Gotham, héroïque et noire. Un Lieutenant de police intègre noir( l’acteur Jeffrey Wright). Même si on se demande comment fait-il, dans une ville aussi pourrie, pour travailler à visage découvert nuit et jour sans jamais se faire menacer de mort ? Mais, aussi, quand trouve-t’il le temps de dormir et, éventuellement, d’avoir une vie de famille ou de couple. Il encaisse aussi particulièrement bien – même pas une facture de la mâchoire- le crochet de pierre que lui assène Batman.

Peut-être que la faiblesse de ce film est de servir des situations entendues, d’une part, et, d’autre part, de ne pas avoir réussi à donner le tournis avec d’autres qui auraient pu faire la différence. Je pense par exemple à ce moment où Batman se réveille dans le commissariat de Gotham comme s’il était dans une souricière. L’astuce pour s’en sortir fait très « cheap ».

Autrement, Colin Farrel est méconnaissable et bon. Je ne l’ai pas reconnu. John Turturro est plutôt bon. Paul Dano fait plus que bien même s’il a déjà joué des rôles assez voisins ( Taking Lives-Destins violés ( 2004 ), There will be blood ( 2007).

Pour finir, écouter certains spectateurs après le film, dans la salle, m’a amusé.

« Moi, je trouve que Catwoman, elle joue mal ! J’suis désolé ! » a dit un jeune homme d’une vingtaine d’années, voix grave, cheveux mi-longs, tee-shirt montrant le dessin d’une paire de seins, à trois jeunes femmes avec lesquelles il se trouvait.

Plus tard, en sortant de la salle, le même a poursuivi :

« J’aurais voulu que ce soit un vrai fils de pute ! » ; « En fait, il y a pas de nuances ! ».

Peut-être que ce jeune homme, tout comme le jeune vendeur de journaux plus tôt, à propos du Président Vladimir Poutine, a-t’il été le plus juste, finalement, avec ses mots très simples ?

Dans le métro qui m’a ramené à la gare St Lazare, j’ai entendu un homme expliquer à un autre qu’avec les « 14 jours de rétraction » après obtention d’un crédit, cela laissait un mois aux banques afin de placer l’argent et de percevoir des intérêts. Là, aussi, c’étaient des mots très simples et très justes.

En rentrant chez moi, personne n’a essayé de profiter de moi alors que je quittais la gare en passant la porte de validation. Peut-être Saint Batman me protège-t’il.

Franck Unimon, ce mercredi 2 mars 2022.