La Guerre au féminin un livre de Dorothée Olliéric

Drôles de dames

Hier, j’ai donc terminé la lecture de cet ensemble de témoignages de femmes militaires recueilli par la grande reporter Dorothée Olliéric.

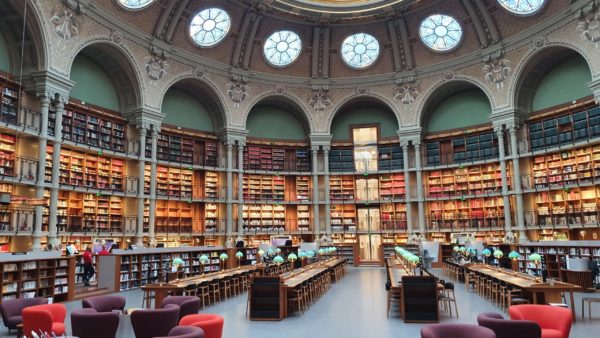

J’ai lu les dernières pages dans ce foyer de psychiatrie adulte où il m’arrive de faire occasionnellement des vacations de 12 heures en plus de mon poste d’infirmier psychiatrique à temps plein. Dans la ligne 14 du métro, il y a quelques semaines, j’ai entendu une femme au téléphone dire face à moi à quelqu’un :

« En dessous de 5000 euros par mois, je ne m’en sors pas ! ».

Après plus de trente années en psychiatrie et en pédopsychiatrie, mon salaire d’infirmier psychiatrique est bien éloigné de ce chiffre. Je ne cherche pas à l’atteindre. Mais mon salaire ne me préserve pas de la nécessité de devoir faire, de temps à autre, des vacations ou des heures sup. Pour atteindre ce salaire mensuel de 5000 euros, il faudrait que, chaque mois, en plus de mon temps complet d’infirmier, « j’effectue » huit à neuf vacations infirmières de jour de douze heures chacune ou huit vacations infirmières de nuit de douze heures.

Je connais un infirmier qui a touché ce salaire ou davantage tous les mois pendant les années. Il m’avait dit lors d’une de nos première rencontres : » J’ai besoin de gagner beaucoup d’argent ». Il occupait un poste de cadre infirmier de nuit dans le privé en soins somatiques. Il avait un contrat à mi-temps dans un laboratoire d’analyses médicales en journée. Et il faisait environ quatre à cinq vacations infirmières de nuit en plus tous les mois dans une clinique de pédopsychiatrie. Lui et sa femme, infirmière également, travaillaient beaucoup chacun de leur côté. Ils n’ont pas d’enfant. Il était en surpoids. Il avait déjà plus de cinquante ans. Il m’avait expliqué que jusqu’à ses 25-30 ans, il avait surtout beaucoup profité de la vie. Qu’il avait fait la fête.

Il y a plus d’une trentaine d’années, intérimaire, j’avais connu une infirmière qui gagnait sans doute plus que lui, en équivalent en francs. Elle travaillait entre 25 à 30 nuits par mois en soins somatiques . Elle avait près d’une trentaine d’années, vivait seule bien qu’elle ait un copain qu’elle voyait de temps en temps. Elle n’avait pas d’enfant.

Mon métier d’infirmier, dans son ensemble, qu’il s’agisse de l’exercer en soins somatiques ou en santé mentale ( psychiatrie, pédopsychiatrie, addictologie ) n’est pas un métier que l’on « décide » de faire dans l’intention de devenir rapidement millionnaire. Si le fric est le premier objectif lorsque l’on choisit un emploi ou une carrière, on se dirige plutôt vers le commerce ou des secteurs connus pour rapporter.

Le métier d’infirmier fait partie de ces métiers où l’on donne de soi. Et parfois ou souvent où l’on donne plus de soi que demandé ou nécessaire. Ce n’est pas un travail administratif ou un travail ou l’on peut se contenter de larguer et de donner des chiffres et des algorithmes. Puis de partir en sortant d’un service ou d’un bureau pour aller déjeuner dans un restaurant.

Puisque c’est un métier où, selon les spécialités et notre façon toute personnelle et morale de nous impliquer, on ne peut pas se contenter de répéter des actes de manière standardisée, des protocoles ou des fonctions à la chaine sans se préoccuper des réactions des personnes que l’on a en face de soi ou des interactions que l’on a avec elles dans le service où l’on se trouve avec elles. C’est un métier, qui , le plus souvent, ne connait pas d’heures de fermeture. Mais ce n’est pas un commerce. On n’y vend pas la dernière console Switch, le dernier smartphone de Apple ou de Samsung ou la dernière montre connectée. Sauf peut-être, bientôt, dans certaines cliniques privées.

En psychiatrie et en pédopsychiatrie par exemple, les spécialités que je connais le mieux, au lieu d’essayer de vendre une console switch ou le dernier smartphone dernier prix, on essaie autant que possible d’être à l’écoute. Ce qui implique de notre part au moins une certaine disponibilité psychique et une présence concrète pour l’autre. A mon sens, il est un certain nombre de circonstances où on ne peut pas juste faire acte de présence ou débiter des phrases toutes faites ou des protocoles. Ou parler plus que l’autre.

Cela ne signifie pas que l’on doit et que l’on peut tout accepter et tout faire avec lui ou elle ou pour elle. Mais de tenter de savoir. Et de pouvoir être là si la ou les personnes concernées ont besoin d’être aidé(es) ou accompagnées pour mettre ou remettre le pied à l’étrier pour ce qu’elles ont à accomplir ou à accepter.

Je n’y arrive pas toujours. Je ne suis pas toujours persuadé d’être un « bon » professionnel. Même si je peux aussi être satisfait. Même si je sais que j’ai de l’expérience et que je peux être critique aussi envers d’autres professionnels quels qu’ils soient, quelle que soit leur hiérarchie et leur fonction.

Mais j’ai une certaine exigence envers moi-même qui n’a pas besoin des autres pour être active. Je fais des erreurs. J’ai certaines insuffisances et certaines lacunes. Peu m’importe que cela ne se remarque pas ou peu. Moi, je le remarque et je m’en rappelle ou je sais m’en rappeler. Par moments, je m’adoucis envers moi-même, d’autres fois, moins.

» C’était la guerre ! » m’a dit il y a deux ans à peu près, lors d’une vacation de nuit infirmière, une jeune infirmière d’à peine trente ans à me parler de la pandémie du Covid dans le service de réanimation où elle avait été titulaire auparavant. Un service qu’elle aimait et qu’elle avait quitté dès qu’elle l’avait pu, après quatre ou cinq années. Ereintée par les conditions de travail qu’elle y avait connues durant la pandémie du Covid. Devenue intérimaire ( ou vacataire) afin de pouvoir souffler et travailler quand elle le voulait à des conditions qu’elle pouvait accepter et supporter. Elle aussi, elle n’avait pas d’enfant.

Même s’il s’est masculinisé, je fais un métier de femmes et cela a, je crois, une certaine incidence tant dans la façon de le rémunérer que dans la manière de prendre en compte depuis une trentaine d’années sa pénibilité, ses contraintes, ainsi que les diverses revendications et manifestations de la profession infirmière qui doivent beaucoup faire sourire un certain nombre de décideurs (hommes ou femmes). Puisque le travail continue d’être fait et les mouvements de contestation infirmière ont toujours été indolores politiquement.

Récemment, une de mes amies, infirmière en pédopsychiatrie, était assez en colère. Elle allait peut-être devoir se résoudre à recommencer à faire des vacations (une amie lui avait parlé d’une maison de retraite ou d’un EHPAD) car son salaire ne suffisait pas. Elle était obligée assez régulièrement de puiser dans son épargne.

Dans ce foyer psychiatrique adulte ou j’étais hier, des femmes et des hommes sont surtout porteurs, eux, de certaines entraves psychologiques et psychiatriques depuis des années.

« Mais » ils ont acquis ou conservé une certaine autonomie. Certaines et certains d’entre eux sont étudiants, ont un travail ou se rendent à un hôpital de jour ou dans une autre institution d’accueil psychiatrique. Elles et ils peuvent sortir facilement du service.

Au foyer, hier, une des patientes a aperçu le livre de Dorothée Olliéric.

Je croyais que personne ne l’avait vu. Il n’est pas- encore- interdit de lire en public à notre époque où la plupart du temps, nous sommes perchés juste au au dessus de notre écran de téléphone portable.

Mais je pensais avoir été suffisamment discret.

Elle m’a demandé si c’était moi qui lisais le livre. J’ai oublié si elle a dit « le livre sur les femmes ». Il y avait le mot « femme » dans sa phrase. Il n’y avait pas le mot « guerre ». Nous en avons alors un peu discuté.

Je lui ai répondu que j’essaie autant que possible de lire des ouvrages d’après un point de vue féminin. J’ai expliqué que cela me permettait d’apprendre et de voir un peu autrement. Je lui ai donné l’exemple de l’ouvrage qu’avait pu écrire la navigatrice Ellen Mc Arthur. Cet ouvrage lui disait quelque chose.

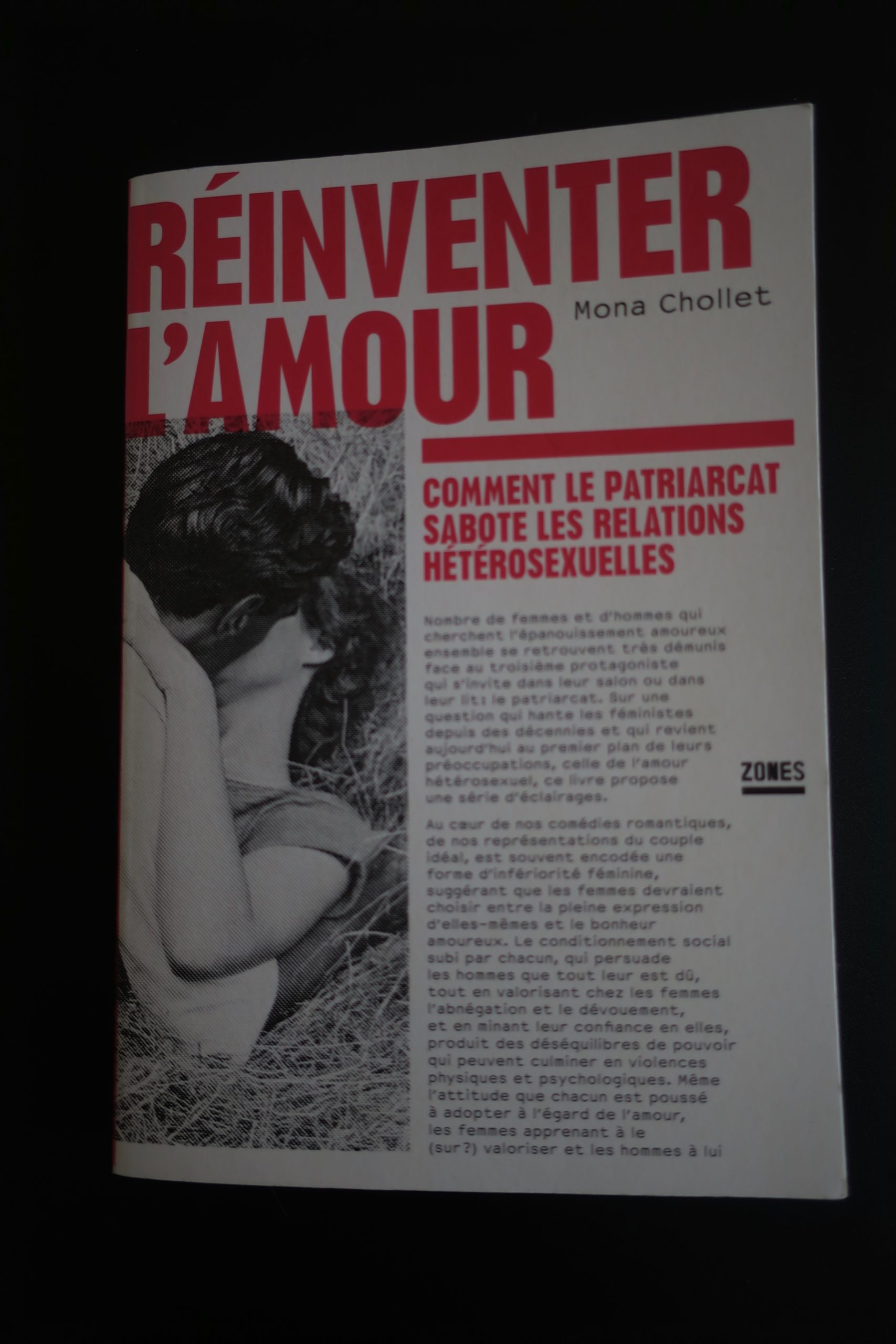

J’aurais pu citer d’autres ouvrages que j’ai lus :

Femmes puissantes un ensemble d’interviews pratiquées par la journaliste Léa Salamé qui avait plutôt tendance à m’excéder avant de lire ces interviews. Mais aussi Les couilles sur la table Les couilles sur la table, un livre de Victoire Tuaillon. Premières partieset Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon ; La vie sans fard de Maryse Condé ; et La chair est triste hélas d’Ovidie La Chair est triste, hélas ! un livre d’Ovidie dont j’ai vu l’adaptation théâtrale deux fois récemment au théâtre de l’Atelier à Paris dans le 18ème.

Je n’ai pas parlé à cette patiente de ces ouvrages. Ni des articles consacrés dans le journal L’Equipe ou Le Parisien au Footballeur Ousmane Dembelé, joueur du PSG, récemment devenu le nouveau Ballon d’Or, nouvelle fierté nationale.

Mes réponses ont satisfait la patiente. Une jeune femme qui doute beaucoup d’elle et qui est rapidement très anxieuse. Mais qui est néanmoins parvenue à faire des études supérieures et à décrocher un emploi à responsabilités. Hier, elle faisait du télétravail depuis le foyer.

Dans mes réponses à la question de cette patiente, j’aperçois de très loin que nous donnons souvent des réponses dont le hors champ est beaucoup plus fourni.

Mais comme notre interlocuteur ou notre interlocutrice se satisfait de ce que nous lui montrons, lui avons donné ou répondu, nous nous en tenons généralement là. A la surface. Au bord du rivage. Là où nous avons pied. Nous sommes un peu des illusionnistes sociaux. Nous partons rarement loin.

Il y aura peut-être un plus tard. Mais il n’y aura peut-être rien aussi plus tard.

Appartenir à un groupe

Les femmes rencontrées par Dorothée Olliéric ont refusé de s’en remettre à un vague plus tard. Elles ont refusé de se satisfaire d’illusions et de peut-être plus tard.

Elles avaient un but ou se sont données un but et, pour y parvenir, elles ont décidé de s’adresser à l’armée et de s’y engager.

Leur décision de s’engager dans l’armée s’est faite en moyenne entre l’âge de 16 et 22 ans. Un âge où beaucoup de personnes, la majorité d’entre nous, hommes comme femmes, se cherche encore à tous les points de vue.

Si le titre du livre de Dorothée Olliéric, La Guerre au féminin, suggère la question du genre dans l’armée française mais aussi dans la guerre, les doutes que l’on peut avoir sur soi-même, lorsque l’on a entre 16 et 22 ans ou même plus, n’ont pas de genre.

Lorsque j’avais 22 ans, j’avais obtenu mon diplôme d’Etat d’infirmier depuis un an. Aujourd’hui, j’ai plus de 22 ans, je suis un homme, et j’ai encore des doutes.

Je crois qu’il faut conserver une certaine aptitude au doute. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles, bien qu’attiré par l’armée et tout ce qui peut y ressembler dans la vie civile, je n’appartiens jamais totalement à un groupe. J’éprouve toujours le besoin, à un moment ou à un autre, de penser par moi-même mais aussi d’agir seul. C’est peut-être une force. C’est aussi une faiblesse.

Mais ces femmes, elles, ont choisi l’armée, s’y sont trouvées, s’y sont épanouies, voire, pour certaines, y ont aussi rencontré leur mari ou leur compagne.

Lorsque l’on entre dans l’armée, on appartient à un groupe.

Je n’ai pas de jugement sur les femmes qui « font » la guerre ou qui se sont engagées dans l’armée. J’ai lu récemment dans le journal Les Echos que l’armée ukrainienne avait décidé récemment de nommer davantage de femmes militaires à des postes plus avancés. Désormais, certaines « (….) opèrent des drones en première ligne » ( Le journal Les Echos de ce jeudi 25 septembre 2025, page 6 et 7, article Kiev fait monter en grade les femmes dans son armée du journaliste Guillaume Ptak).

Etre dirigé/managé par une femme

Au travail, je n’ai pas de problème particulier, à être « commandé » ou dirigé par une femme.

Femme ou homme, ce qui va m’importer, c’est d’abord la façon dont on s’adresse à moi.

La légitimité et le bien-fondé de ce qui peut être exigé de moi. Et par qui ? Une personne que je trouve plus bavarde, dispersée et occupée à faire du copinage que compétente ? Une personne affolée et psychorigide pour un rien ? Une personne fausse ? Ou une personne qui connait son sujet, capable de pragmatisme, qui connait les personnes avec lesquelles elle travaille ainsi que leurs capacités et qui a suffisamment confiance en elles ?

Je ne pensais pas que je parlerais de ma conception du management en commentant ce livre. Cependant, la plupart de ces femmes interrogées, lorsqu’elles sont interrogées par Dorothée Olliéric, occupent – après plusieurs années d’expérience sur le terrain-des postes à responsabilités au sein de l’Armée française.

Formatage

Pour y parvenir, ces femmes ont accepté un certain nombre de conditionnements et d’entraînements. Elles ne sont plus ou beaucoup moins celles qu’elles étaient en entrant dans l’armée. Ou elles ont potentialisé ce qui germait en elles en termes d’aptitudes spécifiques ou hors normes :

Démineuse, pilote d’hélicoptère, pilote d’avion de chasse, apprendre à manier des armes et s’en servir, apprendre à survivre dans le froid, dans la jungle, pouvoir se contenter de peu ou de très peu tout en étant capable d’être au maximum de ses capacités de soldat, se déplacer dans des pays en guerre où certaines personnes engagées (des camarades, des amis, des collègues) se font tuer et mutiler par les mines artisanales, les roquettes, les balles, assister à leur départ dans un cercueil alors qu’ils n’avaient « que » et/ou qu’ils avaient des enfants de tel âge. Ce sont des expériences que ces femmes militaires vivent concrètement, de face, de manière condensée, brutalement, rapidement.

Pas de filtre. Pas de préliminaire. La guerre reste la même que l’on y aille en tant que femme ou en tant qu’homme.

Par provocation, j’ai nommé cette partie « formatage » car on peut bien-sûr plutôt remplacer ce mot par « conditionnement » et «entraînement».

Le terme « formatage » est un terme péjoratif. Et on l’utilise généralement pour parler de personnes qui n’ont pas leur libre arbitre, qui l’ont perdu lors de leur entraînement et de leur formation ou qui ont profité de cet entraînement et de cette formation pour se « délester » et se débarrasser de leur libre arbitre. C’est dans la dernière interview, celle de la militaire pilote de chasse, bien enceinte de son premier enfant et à quelques jours de son accouchement, que cela se voit le mieux.

Celle-ci, qui a effectué des hautes études supérieures, et qui vient d’un milieu très éduqué en matière d’études supérieures, explique être le « bras armé » et seulement exécuter ce qui a été décidé en plus haut lieu. Lorsqu’elle lâche des bombes, c’est seulement parce-que, auparavant, il y a tout une chaine de direction et de réflexion au dessus d’elle qui a décidé que, là où elle va se rendre, il faut lâcher des bombes.

Selon le contexte politique et l’importance qui nous est accordé en tant que citoyen, ce même raisonnement a pu ou peut être reproché à certains militaires ou à des employés qui s’efforcent ensuite de répondre « Je n’ai fait que faire mon travail » et qui constatent, alors, lors de leur jugement, soit qu’on ne les croit pas, soit que l’on estime qu’ils auraient pu ou dû faire autrement.

Cette femme militaire n’est pas plus formatée que la plupart d’entre nous lorsqu’elle déclare simplement faire ce pour quoi elle a été formée et missionnée. Car nous sommes tous formatés dans nos domaines respectifs. Tant dans nos domaines professionnels que personnels. Sauf que, contrairement à elle, nous avons moins la « possibilité » ou la volonté de pouvoir tuer ou détruire quelqu’un d’autre ou quelque chose de manière aussi décontractée et légitime.

Parce-que nous n’avons pas, pour la plupart d’entre nous, été formatés ou conditionnés et entraînés, comme elle et les autres femmes militaires interviewées. Ce formatage militaire, spécifique, leur est nécessaire pour supporter aussi bien leurs entraînements que les environnements dans lesquels elles/ils évoluent.

Cependant, la résultante de cette adaptation et de ce formatage/conditionnement, c’est une certaine absence d’empathie.

Une certaine absence d’empathie :

Je trouve à la plupart de ces femmes militaires une certaine absence d’empathie. Mais je peux le penser aussi pour les militaires dans leur ensemble et les forces de l’ordre.

Ils/ Elles sont entraînés. C’est la guerre. Donc, il faut mener à bien la mission. Mettre en pratique ce que l’on a appris à faire, c’est-à-dire, tuer, détruire et faire régner l’ordre, notre ordre, nos lois.

Les autres, en face, sont des terroristes, des violeurs ou des barbares. Et, nous, nous sommes les civilisés.

Lors d’une mission, une des femmes militaires raconte avoir vu un homme manger le membre d’un rival. A d’autres endroits, cela pouvait être les parties génitales d’un rival avec lesquelles tel « barbare » se baladait. Ailleurs, encore, une femme enceinte tuée dont le bébé, mort, avait été délogé.

Et lorsque des camarades meurent, on les pleure parce qu’ils sont jeunes, qu’ils ont femme et enfants, lorsqu’ils en ont, parce-que l’on a vécu des moments très forts avec eux. On s’attache à celles et ceux que l’on connait et avec lesquels on a enduré et c’est normal. Mais on ne perçoit pas qu’en face, « les barbares » peuvent avoir vécu les mêmes processus.

Lorsque j’ai vu ce passage où cette femme militaire relate cette scène dans un pays d’Afrique noire, j’ai un moment revu passer devant moi le standard colonial raciste selon lequel, en Afrique, c’est des sauvages !

La barbarie et la violence des quelques scènes qu’elle décrit sont incontestables. La douleur de la perte des camarades militaires est également incontestable et parfaitement compréhensible. Pour moi.

Pourtant, en actes de barbarie, à peu près tout le monde conviendra que l’Allemagne nazie était allée particulièrement loin il y a plus d’un demi siècle.

Mais il est vrai que c’était une barbarie de « Supermarché ». Très bien organisée, optimisée et très bien industrialisée. Un modèle de planning de la barbarie, de gestion d’entreprise et de management. C’était en fait une barbarie très « propre », très quadrillée, presque écologique, avec ses camps de concentration, ses quotas de production.

Cette barbarie-là ne débordait pas dans la rue.

On ne faisait pas brûler ou gazer son juif, son homosexuel, son noir, son résistant, sa prostituée, son anarchiste ou son communiste en pleine rue devant tout le monde. C’est très bien montré dans le film The Zone of interest réalisé en 2023 par Jonathan Glazer.

Je parle «d’une certaine absence d’empathie » parce-que, a posteriori, cette femme militaire et d’autres, parmi celles qui témoignent, n’en expriment aucune ou très peu a posteriori concernant ces « autres » qu’elles ont pu croiser ou auxquels elles ont dû se confronter durant leurs missions.

Il y a « nous ». Et les « autres ». Les autres font partie du hors champ. Tant qu’ils y restent et qu’ils n ‘essaient pas de nous barrer par le chemin ou le regard, on ne cherche pas à en savoir plus sur eux.

« On fait » ou » on a fait » l’Afghanistan parce-que l’on y a passé et vécu quatre mois ( ou plusieurs années) en mission dans des conditions militaires très dangereuses. Comme si ce pays, d’autres régions du monde et leurs Histoires pouvaient se « faire » et se « vivre » -et se limiter- à quatre mois ou quelques années sur place en tant que militaire.

Lors de la mission, je sais très bien que l’on ne va pas aller faire des bisous aux mines artisanales ou à l’ennemi. Nous ne sommes pas là non plus pour faire de l’ethnologie et de la sociologie.

Mais, après ? Des années plus tard, on est capable d’avoir un point de vue personnel et un peu critique ou autocritique ?

Très peu.

Pour une raison assez simple, ces femmes militaires, comme beaucoup de celles et ceux qui s’engagent dans l’armée, dans les forces de l’ordre ou ailleurs, veulent principalement de l’action et de l’adrénaline.

Adrénaline et vie normale

C’est le mot qui a été le plus employé par ces femmes militaires jusqu’au stéréotype. L’ adrénaline. Je suis étonné qu’aucune d’elle n’ait nommé sa fille ou son fils Adrénaline.

La quête de l’adrénaline.

On leur présente de l’adrénaline à profusion et elles sautent, tête la première. Elles y vont. Elles partent. Comme des assoiffées d’adrénaline. Sauf qu’elles ont un alibi militaire pour mettre en pratique toutes leurs forces et toutes les capacités logistiques, aussi bien mentales, physiques que techniques, pour tuer, détruire et sécuriser un endroit sans se censurer puisque l’on a déjà pensé pour elles. Et que l’on fait tout ça en groupe, donc en famille, ou tout le monde est d’accord, ce qui nous conforte dans le fait que l’on fait- toujours- ce qu’il faut.

Avec une telle quête de l’adrénaline, le retour à la vie « normale » et à peu près solitaire ou civile – corrélé avec l’extraction du groupe de la mission militaire- est d’autant plus difficile à supporter ou peut devenir difficile à supporter.

Cela arrive à plusieurs d’entre elles. Cela arriverait à n’importe qui d’autre dans des conditions similaires. Aussi bien dans la vie militaire que civile.

Ces femmes militaires vivent donc dans un mélange assez explosif de risque élevé de stress post-traumatique, de burn out, de décès prématuré, de blessures corporelles définitives, de sentiment exacerbé d’existence ou d’extase, de trêves…et de dépression.

Car on ne peut pas toujours partir en mission. Toutes les missions ne se valent pas. Et puis, on perd des sœurs ou des frères d’armes car c’est la vraie guerre. Celle où l’on meurt vraiment. Celle dont on revient aussi amputé. Le livre ne parle pas des militaires amputés qui ne peuvent plus partir en mission. « Seulement » des morts. Alors que toute attaque subie laisse forcément des séquelles.

Puisque lorsque l’on parvient à revenir vivant soi-même, la vie ne peut plus être comme avant au vu de ce que l’on a vécu. Puisque une partie de notre vie est restée engagée – ou marquée- dans ce que l’on a connu ailleurs.

» Quand tu regardes l’abîme, il te regarde aussi... ».

Les personnes qui ont été victimes d’un attentat racontent bien ce que cela a pu changer pour elles et dans leurs relations avec leur entourage. Je trouve que c’est un peu pareil pour certaines de ces femmes (ça peut être pareil pour les hommes) militaires lorsqu’elles « reviennent ». Même si elles ont été plus armées et plus entraînées que les civils victimes d’attentats. Simplement, cela prend un peu plus de temps pour elles pour être rattrapées par les mêmes tourments. Et lorsque j’écris « elles », ces tourments se postent également, évidemment, chez les hommes. Il n’existe pas vraiment de murs, ici, entre les genres pour ces tourments. Seuls les individus se différencient entre eux indépendamment de leur sexe ou de leur genre.

La vie normale et quotidienne, celle de la plupart d’entre nous, c’est plutôt un antidote de l’adrénaline. Un arrêt sur image. Une détention répétée dans nos limites et certaines de nos contrariétés et frustrations :

Les démarches administratives, les embouteillages, les heures de pointe, faire les courses, assez peu de variété, assez peu d’action, assez peu de panache ou d’aventure, l’impression d’être sous employé(e), de subir, de végéter ou de pourrir sur pied et d’avoir, en contrepartie, des distractions de merde ou celles de tout le monde. Alors que, nous, ce que l’on veut, c’est s’illustrer, être des héros ou des héroïnes. Des vrais. Comme dans les films.

Comme dans les films

Deux ou trois des femmes militaires se qualifient de « gosses » ou qualifient les militaires de « gosses » qui partent à la guerre. C’est pareil dans d’autres professions (policiers, pompiers et autres, et pas seulement les représentants des forces de l’ordre).

Deux ou trois, aussi, disent vivre certains moments dans leurs missions comme « dans un film ». Démineurs et Zero Dark Thirty ( voir l’article Zero Dark Thirty/ Un film de Kathryn Bigelow ) de K. Bigelow, Le Chant du loup ( voir l’article Le Chant du Loup ) et la série Le Bureau des légendes font partie des œuvres cinématographiques citées.

Elles, elles vivent ou ont vécu « pour de vrai » ce qui peut être raconté dans ces films. Elles font alors partie du film. D’un film, qu’elles pourront se raconter ou raconter plus tard. Soit à des militaires comme elles qui peuvent les comprendre. Ou à certains proches. C’est tout de même mieux que de raconter ses courses à Auchan ou dans un magasin Picard Surgelés.

Nous sommes nombreux à aspirer à avoir une vie de « film » ou « comme dans un film ». Sauf que, elles, elles se sont données les moyens pour y parvenir et ce qu’elles disent, aussi, c’est que, à l’armée, on a plus de chances de voir tous nos efforts et nos sacrifices récompensés comparativement à la vie civile qui, à la fois, offre moins d’opportunités d’expériences hors du commun mais ne garantit pas pour autant le meilleur à celles et ceux qui le méritent ou l’ont mérité à force d’efforts et de sacrifices.

Féminisme

Malgré les écueils rencontrés par quelques unes à l’armée avec des gradés ou d’autres simples militaires qui ne veulent pas des femmes ou seulement pour leur passer dessus ou les dénigrer, elles sont plusieurs à dire que l’armée française a évolué, qu’elles ont su se faire respecter et que cela a été plus facile pour elles d’être des femmes militaires qu’il y a trente ou quarante ans.

Elles vivent plutôt comme une injustice le fait qu’avoir un enfant en bas âge a pu les priver de certaines missions. Peut-être parce-que, socialement, cela reste souvent la carrière du père ou de l’homme qui reste prioritaire tandis que la mère/la femme est celle qui reste à la maison pour s’occuper des enfants. Elles ont peut-être raison de le voir de cette façon. Je crois pourtant qu’il faut aussi parler davantage de la figure du héros sans distinction de genre.

Le héros et la fierté :

Bien avant de lire La Guerre au féminin, j’ai déjà plusieurs fois réfléchi au fait d’être « un héros », «une héroïne ». Et aussi à propos de « la fierté ». J’aurais dû aussi rajouter le terme « sacrifice » dans ce titre.

Cela fait plusieurs fois que, devant la statue d’un « héros », ou devant le nom de rue d’un « héros », je me fais la remarque que, moi, en tant qu’enfant, je n’en n’aurais rien eu à faire que mon père ou ma mère soit un héros ou une héroïne et ait sa statue ou une rue à son nom. Car tout ce que j’aurais voulu, en tant qu’enfant, c’est que ma mère et mon père soient présents pour m’aimer, me conseiller, me protéger. Ce qu’une statue, un nom de rue ou des « Ton père était un héros, tu peux être fier de lui »/ » Ta mère était une héroïne, tu peux être fière d’elle » n’apportera jamais.

Si nos parents sont des héros, pourquoi sont-ils absents pour nous, lorsque nous sommes enfants puis adolescents ?

Dans les faits, ma mère et mon père sont encore vivants et autonomes. Ils vivent chez eux et non dans un EHPAD. Je ne suis pas orphelin alors que je suis aujourd’hui adulte. Cependant, je ne comprends pas cette espèce « d’avidité » pour le sacrifice et le fait de devenir un héros/une héroïne en mourant au besoin.

Je parle « d’avidité » pour le fait d’être volontaire afin de se jeter de soi-même dans le vide. Lorsque personne ne nous le demande ou ne nous y oblige.

Alors que plusieurs de ces femmes militaires, d’elles-mêmes, demandent avec insistance à pouvoir partir se jeter dans l’action militaire alors que leurs mômes ont quelques mois, un an ou deux ans. J’ai le même raisonnement vis-à-vis des hommes militaires ou autres qui font un métier particulièrement risqué :

Tu es devenu jeune père. Pour qui te prends-tu à continuer à te croire si invincible lorsque tu pars à la guerre alors que ton enfant de quelques mois ou de deux ou trois ans ne te reverra peut-être pas car tu vas mourir là où tu pars, pour satisfaire ton appétence en adrénaline ?

La fierté est importante pour ces femmes ( et hommes) militaires. A plusieurs reprises, l’une d’entre elles évoque le fait que dans le regard des autres (la famille ou d’autres militaires), elles voient qu’elles ont changé de dimension et qu’elles suscitent fierté et admiration. Ou une certaine crainte.

Je n’ai rien contre la fierté ou le fait d’être un héros. Mes buts dans la vie ne se résument pas à être un lâche, à passer mon temps à fuir et à faire le récit de mes courses au magasin de surgelés Picard ou sur le marché d’Argenteuil. Mais le prix que ces femmes et ces hommes sont prêts à payer pour leur adrénaline, pour être des héros, pour être fiers d’eux-mêmes, me parait trop élevé. Et il est en plus très difficile voire impossible de pouvoir tout bien concilier :

Etre des héros, être fier de soi, avoir son quota d’adrénaline, avoir une vie de couple ou de famille épanouie….

Aussi, leur engagement admirable dans l’armée me laisse malgré tout avec des doutes sur la façon dont elles et ils s’engagent dans leur humanité, leur façon d’être des êtres humains, mais aussi sur leurs réelles facultés et leur réelle volonté afin (re)devenir une femme, un homme, une mère, un père…dans la vie civile et par temps de paix.

Je crois que ces femmes vivent l’exceptionnel en tant que militaires mais qu’elles passent à côté de certains aspects de la vie qui sont tout autant exceptionnels. Mais qu’elles l’ignorent car l’armée n’entraine pas à ça. Sauf si elles ont la chance de croiser certaines personnes dans l’armée qui sont suffisamment capables d’empathie, de clairvoyance ( il y en a) et qui leur font relativiser certaines de leurs certitudes acquises durant leur carrière.

Sauf si un burn out, un stress post-traumatique et/ou un divorce leur casse la route, ce qui arrive à deux ou trois d’entre elles au moins.

Mais je suis peut-être aussi dérouté par les choix de ces femmes parce-qu’elles accordent avant tout une grande importance à leur carrière.

Faire carrière et prendre la décision parfaite

Ces femmes militaires sont d’indéniables compétitrices. Et lorsque l’on a un tempérament de compétitrice ou de compétiteur, on aspire sans cesse au meilleur. Et rien ne doit ou ne peut entraver notre parcours. Je me rappelle seulement ce matin ( nous sommes le 27 septembre 2025) alors que je complète cet article depuis sa publication hier, du film Volontaire réalisé en 2018 par Hélène Fillières dans lequel elle joue elle-même un rôle de femme militaire gradée. Un film qui m’avait beaucoup plu lorsque je l’avais vu au cinéma.

Dans ce film, Volontaire, l’actrice Diane Rouxel interprète la jeune Laure Baer qui donne tout pour réussir dans l’armée. Y compris se faire prescrire un traitement -en se servant de son copain « civil » qu’elle finit par quitter- pour bloquer ses règles.

Dans l’esprit de ces femmes militaires rencontrées par Dorothée Olliéric, on est plus proche de cet état d’esprit ou de celui de l’actrice Jennifer Lawrence dans les films Hunger Games que du mien. J’ai un état d’esprit sans doute trop spontanément ou trop rapidement sentimental, gogo-naïf et trop gentil envers autrui.

Cet état d’esprit- le mien- qui s’applique, autant que possible, à d’abord chercher à préserver l’autre et à faire le moins de mal possible à autrui. A bien ou comprendre au mieux ses éventuels besoins. A s’assurer qu’il ou qu’elle va bien ou qu’il ou qu’elle est en lieu sûr avec des personnes de confiance avant de pouvoir m’adonner véritablement à ma quête personnelle. Soit un état d’esprit plutôt « maternant » conjugué avec un état d’esprit qui peut être plus agressif, froid, qui peut surprendre, dont on peut douter de l’existence, car à l’opposé de ce côté gentil, rassurant et maternant.

Soit un état d’esprit ou une ambivalence ( chez moi) difficile à concilier, par moments, avec certaines compétitions et certaines situations où il faut d’abord penser à soi avant tout. Et être le plus rapide possible pour agir ou décider sans se préoccuper des conséquences ou des désagréments pour les autres ou notre entourage. Ces femmes militaires, de toute évidence, sont moins ambivalentes et moins tourmentées que moi devant ce genre de choix ou de dilemme. C’est peut-être ce qui nous différencie le plus psychologiquement, et ce qui fait d’elles des guerrières et des militaires « accomplies », des soldats ou des compétitrices plus que des « femmes » et des « personnes ». Tandis que je persiste, moi, dans une espèce d’entre-deux tantôt rassurant et tantôt satisfaisant, tantôt insatisfaisant. Entre être un soldat ou un compétiteur ou être une personne.

A ceci près que ces femmes militaires exercent sur des terrains de guerre en tant que soldats au service de l’Etat français là où, moi, j’exerce par temps de paix, en tant que soignant également au service de l’Etat français mais dans la vie civile.

Si nous pouvons nous ressembler, ces femmes militaires et moi, les contextes dans lesquels nous avons à agir, les moyens d’actions dont nous disposons et les buts que nous visons pour nos missions respectives sont différents.

Mais il n’existe pas de décision parfaite. Il existe plutôt des choix et des conséquences que nous sommes prêts ou capables d’accepter.

Ou incapables.

Des conséquences que nous ne pouvons pas toujours prévoir ni maitriser.

Et, j’ai sans doute eu besoin de lire ce livre pour continuer d’apprendre qu’il faut se faire confiance et donc apprendre à moins tergiverser. Apprendre à accepter aussi l’irréparable comme l’inconcevable.

Cette conclusion efface tout ce qui suivait ensuite dans cet article lors de sa première publication.

Franck Unimon, ce vendredi 26 septembre 2025 puis ce samedi 27 septembre 2025.